Introduzione

Lo spunto iniziale di questo lavoro muove dall’intenzione di raccontare la storia del Palazzo Di Vico, uno degli edifici meno indagati della Viterbo medievale, sia per l’oggettiva scarsità delle fonti che per il marginale interesse dedicato dalla storiografia al rapporto tra il casato dei Prefetti e la città. Dell’originaria struttura due-trecentesca oggi rimane ben poca cosa. Già nel XVI secolo il palazzo fu oggetto di radicali trasformazioni e frazionamenti; destinato a residenza signorile privata per un lungo periodo, fu anche sede di una compagnia religiosa e nell’800 venne adibito ad orfanotrofio, poi a caserma dei gendarmi ed in fine ad istituto scolastico femminile.

Lo spunto iniziale di questo lavoro muove dall’intenzione di raccontare la storia del Palazzo Di Vico, uno degli edifici meno indagati della Viterbo medievale, sia per l’oggettiva scarsità delle fonti che per il marginale interesse dedicato dalla storiografia al rapporto tra il casato dei Prefetti e la città. Dell’originaria struttura due-trecentesca oggi rimane ben poca cosa. Già nel XVI secolo il palazzo fu oggetto di radicali trasformazioni e frazionamenti; destinato a residenza signorile privata per un lungo periodo, fu anche sede di una compagnia religiosa e nell’800 venne adibito ad orfanotrofio, poi a caserma dei gendarmi ed in fine ad istituto scolastico femminile.

Il prospetto che affaccia su via dei Pellegrini, subito appresso alla chiesa del Gesù, è quello che meno tradisce i suoi trascorsi, fatta eccezione per lo stemma prefettizio, l’unico sopravvissuto nel tempo, visibile appena sotto lo spiovente del tetto. Sul fronte opposto, quello orientato su via S. Antonio, si conserva ancora qualche tratto medievale; particolarmente interessanti sono gli elementi architettonici venuti casualmente alla luce una decina d’anni fa e recentemente oggetto di una parziale sistemazione. Si tratta di una pavimentazione quattrocentesca e del livello più basso del muro settentrionale dell’edificio, in blocchi di peperino, che presenta un’antica porta d’acceso, i resti di una fontanella e, soprattutto, gli avanzi di un imponente arco a tutto sesto murato, probabile componente di un loggiato della metà del Duecento.

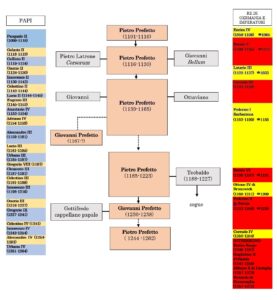

Fatalmente, affrontare la storia del palazzo non poteva prescindere da una contestualizzazione rispetto alle plurisecolari vicende della famiglia dei Prefetti di Vico; quello che segue è quindi un excursus, un necessario corollario, dedicato ad uno dei lignaggi che si resero protagonisti del Medioevo viterbese, una casata dalle radici antiche e nobilissime che dal Duecento cercò d’inserirsi stabilmente nel patriziato viterbese fino a tentare, senza troppa fortuna, l’instaurazione di una vera e propria signoria nel corso dei secoli XIV e XV.

PARTE PRIMA

IL PREFETTO DELL’URBE

Sull’origine del lignaggio molto è stato scritto, anche se non si è mai giunti a conclusioni univoche.

Studi ottocenteschi proponevano una possibile discendenza dai duchi di Spoleto o dal gastaldo di Terni, comunque da genti germaniche, più propriamente longobarde, che arrivarono a Roma prima del X secolo e seppero mescolarsi all’aristocrazia locale.[1] Secondo più moderne ricerche, invece, i Prefetti costituivano una branca della famiglia romana dei Corsi e la loro ascesa sociale e politica va inquadrata intorno alla fine dell’Undicesimo secolo.[2]

Quale che sia stata la genesi del casato, è fuor di dubbio che la sua fortuna fu strettamente legata ai poteri e ai privilegi a partire dal Dodicesimo secolo gli provennero dall’appannaggio, pressoché ininterrotto, della carica prefettizia.

Quest’antica magistratura romana, resa stabile sotto Tiberio, comportava la cosiddetta custodia urbis, ovverosia l’esercizio dei poteri di polizia per il mantenimento dell’ordine pubblico nella capitale dell’impero. Ad essa, inoltre, era affidata l’amministrazione della giustizia su una circoscrizione territoriale che da Roma si estendeva fino a 100 miglia dalle sue mura.[3]

La progressiva decadenza delle istituzioni imperiali durante l’Alto medioevo non risparmiò il praefectus urbis, le cui prerogative furono oscurate dalla presenza dei nuovi funzionari di nomina bizantina; dal 599 scompare qualsiasi sua menzione dai documenti e si dovrà attendere il 772 per ritrovarlo nominato, ma solo come magistrato chiamato a giudicare i crimini di sangue.

Alla fine del X secolo l’autorità del prefetto venne restaurata dagli imperatori ottoniani nell’ambito del loro ambizioso, quanto effimero, progetto di renovatio imperii Romanorum.

E’ questo il periodo in cui la magistratura acquista una vera e propria valenza politica divenendo il rappresentante della potestà imperiale, in particolare nei rapporti con gli altri poteri della città, ossia il papato e il senato cittadino.

Naturalmente, tutte le più importanti famiglie dell’aristocrazia capitolina si contesero, anche aspramente, la carica; anche il popolo romano non mancò di far sentire la propria voce all’atto dell’insediamento dei nuovi prefetti, spesso scendendo in piazza a sostegno del proprio candidato. I papi, dal canto loro, tentarono sempre di influenzare le nomine e, nei momenti di maggiore debolezza dell’impero, conferirono loro stessi l’investitura.

Nei primi decenni d’inizio Millennio, salvo pochi intervalli, la prefettura fu in mano della potente casata dei Crescenzi, quindi si ricorda uno Stefano dei Cenci che fu prefetto intorno alla metà del XI secolo. Più tardi, nel 1071, proprio al culmine della lotta per le investiture, il partito antimperiale romano aveva imposto la nomina di Cinzio, figlio del già praefectus urbis Giovanni Tionisi.

Nel marzo 1084, dopo anni di scontri e diatribe, l’imperatore Enrico IV insediava a Roma il suo antipapa Clemente III, dichiarando decaduto il suo storico rivale Gregorio VII; ricevuta la corona imperiale assieme alla moglie Berta nella cattedrale di S. Pietro, Enrico si diede a riordinare l’amministrazione della città e designò un nuovo prefetto.[4]

Seguirono anni di confusione politica e di cruenti antagonismi durante i quali nuove consorterie cittadine (Pierleoni e Frangipane) emersero a danno di vecchie famiglie aristocratiche. Pur ignorando il percorso lungo il quale si sviluppò la loro ascesa, è verosimile che sia proprio questo il frangente in cui la prefettura venne concessa per la prima volta agli ascendenti dei De Vico.

Sebbene la loro originaria collocazione politica venga generalmente ricondotta nell’alveo della fazione filo imperiale, gli esponenti di questa famiglia seppero da subito destreggiarsi con estrema disinvoltura ed opportunismo negli intrigati giochi di poteri della Roma medievale.

Il primo prefetto che può ragionevolmente essere ascritto a questo lignaggio è un certo Petrus che nel novembre 1105 capeggiò la milizia di Pasquale II contro le truppe tedesche che avevano il compito insediare in Roma l’antipapa Silvestro IV.

Il primo prefetto che può ragionevolmente essere ascritto a questo lignaggio è un certo Petrus che nel novembre 1105 capeggiò la milizia di Pasquale II contro le truppe tedesche che avevano il compito insediare in Roma l’antipapa Silvestro IV.

Alla morte di questo Pietro, avvenuta nel 1116, il papa volle assegnare la carica ad un rappresentante dei Pierleoni, ma una parte dell’aristocrazia romana insorse riuscendo ad imporre l’investitura del giovanissimo figlio (puerum adolescentem) del defunto prefetto. Anch’egli di nome Pietro, è il magistrato che s’incontra in diversi documenti ufficiali della prima metà del XII secolo fino al 1130; il gentilizio del suo ceppo familiare non è mai menzionato, ma questo personaggio doveva essere imparentato in qualche modo ai Corsi, uno dei clan preminenti nel XII secolo, assieme ai Pierleoni, ai Frangipane, ai de Papa e ai Boboni. Quest’ipotesi è supportata dalle cronache dell’epoca che ricordano come il Prefetto fosse il fratello di Pietro Latrone, un illustre maggiorente del rione di ripa graeca, che viene qualificato Corsorum.[5]

FEUDATARI NELLA TUSCIA

Alcune cronistorie d’età moderna, più letterarie che scientifiche, propongono una precoce quanto inverosimile egemonia dei Prefetti sulla città di Viterbo. Il cronista viterbese Domenico Bianchi, ad esempio, nel XVII secolo favoleggiava di un Riccardo Di Vico che nell’anno 1080 aveva usurpato il governo della città.[6] La notizia venne ripresa un secolo più tardi da Luciano Bussi che nella sua Historia spiegava come quella prevaricazione fosse stata accettata in quanto il Di Vico era cittadino viterbese (il tiranno era … uno de’ suoi cittadini); affermazione questa che non trova alcun riscontro.

Altri autori settecenteschi, dal canto loro, riportano che nel 1146 Viterbo e Civitavecchia vennero soggiogate da Giacomo Di Vico,[7] il quale si era giovato del vuoto politico prodotto dalla fuga da Roma di Eugenio III. Quando nel 1152 il papa si riconciliò con i romani, Giacomo perse ogni potestà sulle città conquistate e, tratto nelle prigioni pontificie, fu costretto a pagare una pesante ammenda per le sue indebite appropriazioni. Anche questa narrazione è priva di qualsiasi sostegno storico. Di contro, va sottolineato come proprio in quegli stessi anni il Comune viterbese conobbe un consolidamento istituzionale tale da far escludere, sia pur brevi, parentesi dispotiche.[8] Forse in queste tarde cronache s’incorse in qualche erronea trascrizione, oppure la notizia di un’aggressione portata al distretto viterbese da qualche barone romano venne mal interpretata come un’improbabile signoria dei Di Vico sulla città.

In realtà, il primo dei Prefetteschi che ebbe a dimorare a Viterbo non lo fece quale anacronistico tiranno bensì come rifugiato. Si tratta ancora di un Pietro, il quale viene menzionato in un documento del 1139 quale Petrum Petri praefecti filium.[9] Questi, nel giugno 1155, aveva accompagnato Adriano IV a Viterbo per organizzare l’incontro con Federico Barbarossa, sceso fino in Toscana per reclamare la corona imperiale. Per ingraziarsi il pontefice, il re tedesco aveva fatto arrestare l’eretico Arnaldo da Brescia, rifugiatosi nella Maremma grossetana; stando ad alcuni cronisti, fu proprio a Viterbo che il predicatore venne consegnato al Prefetto affinché fosse tratto nelle carceri romane.[10] Accordatosi con la delegazione papale, il Barbarossa proseguì per Roma dove il 18 giugno ottenne l’investitura imperiale; lo stesso giorno si levarono violenti tumulti popolari la cui repressione fu affidata al Prefetto Pietro, il quale fece giustiziare alcuni degli arrestati, mentre per altri richiese un riscatto come indennizzo per i danneggiamenti subiti dalle sue case durante la rivolta.

In realtà, il primo dei Prefetteschi che ebbe a dimorare a Viterbo non lo fece quale anacronistico tiranno bensì come rifugiato. Si tratta ancora di un Pietro, il quale viene menzionato in un documento del 1139 quale Petrum Petri praefecti filium.[9] Questi, nel giugno 1155, aveva accompagnato Adriano IV a Viterbo per organizzare l’incontro con Federico Barbarossa, sceso fino in Toscana per reclamare la corona imperiale. Per ingraziarsi il pontefice, il re tedesco aveva fatto arrestare l’eretico Arnaldo da Brescia, rifugiatosi nella Maremma grossetana; stando ad alcuni cronisti, fu proprio a Viterbo che il predicatore venne consegnato al Prefetto affinché fosse tratto nelle carceri romane.[10] Accordatosi con la delegazione papale, il Barbarossa proseguì per Roma dove il 18 giugno ottenne l’investitura imperiale; lo stesso giorno si levarono violenti tumulti popolari la cui repressione fu affidata al Prefetto Pietro, il quale fece giustiziare alcuni degli arrestati, mentre per altri richiese un riscatto come indennizzo per i danneggiamenti subiti dalle sue case durante la rivolta.

Quando l’imperatore Federico se ne tornò in Germania, il Pietro rimase esposto alla rappresaglia delle sue vittime, tanto da dover lasciare Roma e trovare temporaneo asilo a Viterbo.[11]

Per i guasti arrecati dai romani al patrimonio della famiglia del Prefetto, Adriano IV gli riconobbe un risarcimento di duemila marchi d’argento, mille in moneta e mille con il pegno sui diritti che la Chiesa vantava sopra Montalto e Civita Castellana; la quietanza del pagamento venne rilasciata da Viterbo il 16 agosto 1158 e recava la sottoscrizione di Pietro e dei suoi fratelli gemelli Giovanni ed Ottaviano.[12]

Due anni prima gli stessi fratelli avevano ottenuto dal pontefice il castello di Casamala, situato a nord-ovest di Ronciglione.

Ma l’alleanza col papato durò assai poco e già nel corso del 1158 Pietro aderì alla politica di Federico Barbarossa, così come d’altronde fecero lo stesso Comune romano e la città di Viterbo.[13] Nell’estete di quello stesso anno è segnalato al seguito dell’imperatore durante l’assedio della ribelle Milano. Nell’aprile del 1164, il Prefetto presenziò a Lucca all’elezione del nuovo antipapa, Pasquale III, e l’anno successivo lo scortò a Viterbo dove venne temporaneamente stabilita la sua curia.[14] Il 22 luglio 1167 Barbarossa entrò a Roma, dalla quale aveva cacciato papa Alessandro III, e vi insediò il suo antipapa. Dopo aver ricevuto il giuramento di fedeltà da parte del senato e del popolo, l’imperatore ripristinò la prefettura quale ufficio imperiale e ne fece investitura a Giovanni, forse uno dei fratelli di Pietro.[15]

Per i servizi resi alla corona tedesca, Giovanni ottenne alcuni diritti su Montefiascone e sul borgo di S. Flaviano che tentò in vano di permutare con la signoria su Tuscolo. E’ verosimile che in questo periodo la politica espansionistica dei Prefetti iniziasse a minacciare gli interessi del Comune di Viterbo[16] e dei castelli che gravitavano nella sua orbita. Il 24 agosto 1170 il conte Guittone fece atto di soggezione a Viterbo cedendogli metà della rocca di Vetralla ed alcuni castelli;[17] in cambio chiese al Comune viterbese di aiutarlo a mantenere l’obbedienza dei vetrallesi (Hec omnia vobis observando si Vetrallenses ad mandatimi meum stare feceritis), evidentemente tentati dai Prefetti, i quali possedevano l’altra metà del castello.[18]

Quando nell’agosto del 1177 papato ed impero addivennero ad una tregua e Barbarossa disconobbe l’ennesimo antipapa, il delegato imperiale Cristiano di Magonza fu inviato nel Patrimonio per riportare ad Alessandro III le città che si erano sottratte alla sua autorità. Fu allora che Giovanni, timoroso di perdere il titolo prefettizio e i benefici che aveva accumulato[19], si fece paladino dell’antipapa Callisto III e con esso si spostò a Viterbo per imbastire una qualche forma di resistenza. Di fronte alla preponderanza delle forze di Cristiano di Magonza l’antipapa fuggì, mentre attorno a Giovanni si raccolse la nobiltà cittadina pronta a dar battaglia; tuttavia, l’aperta opposizione della popolazione viterbese costrinse la consorteria antipapista alla resa. L’estate dell’anno successivo, Giovanni accettò di omaggiare il legittimo papa Alessandro III, il quale gli confermò la prefettura, sebbene ridotta a mero ufficio pontificio.

Durante il papato di Lucio III (1181-1185) ripresero i disaccordi fra Chiesa e Impero, stavolta a causa dell’eredità di Matilde di Canossa che il Barbarossa non intendeva cedere. In questi anni compare sulla scena un nuovo Prefetto, ancora di nome Pietro, che registriamo sin dai suoi esordi stabilmente inquadrato nel campo degli Svevi.[20] Da un atto del 1195 sappiamo che doveva essere imparentato con il precedente Pietro; infatti, il documento attesta che il prefetto in carica (modernum Petrus praefectus) deteneva beni relativi al lascito testamentario del predecessore (olim Petri prefecti) e di sua moglie Purpura.[21]

Nel giugno del 1186, assieme ad una delegazione di notabili romani, fu ad Orvieto per omaggiare il principe tedesco Enrico che, su mandato del padre, aveva violato i confini dello Stato pontificio. Mentre il giovane Svevo andava assoggettando molte città del Patrimonio, compresa Viterbo, i Prefetti tentarono di usurpare alcuni borghi; per sfuggire dalle molestie di Pietro e di suo fratello Teobaldo, il popolo di Vallerano nel 1188 aveva dato in accomandigia il proprio castello al Comune di Viterbo.[22]

Nel 1190, morto Federico Barbarossa, Enrico inviò i suoi messaggeri a Roma affinché si desse corso ai preparativi per la sua incoronazione; quale segno di distensione, restituì al papa Viterbo e le altre città che aveva sottomesso.[23] L’anno successivo, il 15 aprile, si svolse la consacrazione del nuovo imperatore, alla cui cerimonia presenziò il Prefetto Pietro.

Ancora una volta, discutibili e tarde cronistorie[24] raccontano che nel 1193 Pietro instaurò una breve tirannia su Viterbo (Petrus de Vico Urbis Præfectus tyrannice Viterbium occupavit), subito interrotta da papa Celestino III che mandò in aiuto della città un “poderoso esercito”. Di quest’episodio non v’è traccia alcuna nelle pur doviziose cronache viterbesi.[25]

Tra il 1191 e il 1196 Pietro fu costantemente al seguito della corte di Enrico nei suoi spostamenti per la penisola; lo incontriamo in diversi documenti in cui agisce come testimone per conto dell’imperatore o del fratello Filippo, duca di Toscana.[26]

Verosimilmente, in questo periodo il titolo “Prefetti” acquisisce la valenza di nome familiare, cioè si cognomizza; in due diplomi del 1196 si trovano, infatti, menzionati Ioannes prefectus alme urbis e Theobaldus prefectus, rispettivamente figlio e fratello di Pietro.[27] Sempre in questi anni gli Svevi rendono la prefettura ereditaria attraverso una concessione di natura feudale.[28]

Con la morte di Enrico VI (1197), il Prefetto Pietro si vide costretto a riavvicinarsi al nuovo ed energico papa Innocenzo III che, in breve tempo, era stato in grado di restaurare l’autorità pontificia su tutto il Patrimonio. Durante la celebrazione del fastoso concistoro Laterano del febbraio 1198, Innocenzo III ottenne la solenne dichiarazione di fedeltà da Pietro, il quale ricevette la conferma della carica prefettizia. Acquisito alla causa papale, Pietro venne incaricato di vigilare sulle terre del Patrimonio[29] e all’inizio del XIII secolo fu chiamato a combattere gli zii Tebaldo e Goffredo che ad Orvieto avevano partecipato all’assassinio del messo pontificio Pietro Parenzo; per questo ebbe come ricompensa il feudo di Rocca Sberna.

La militanza al servizio del papa durò circa un decennio; l’occasione di un riavvicinamento dei Prefetti ai sovrani tedeschi si presentò con l’ascesa di Ottone IV di Sassonia (ottobre 1209).[30] Questi nel 1210 aveva preso ad occupare castelli e borghi al confine tra la Toscana ed il Lazio nel preciso intento di riaffermare i diritti della corona sulle terre dei Canossa.[31] Fissato il proprio quartier generale a Montefiascone, da qui iniziò ad angariare Viterbo che si era mantenuta fedele alla Chiesa;[32] tra gli ufficiali impegnati nell’assedio della città, vi era anche i Prefetto Pietro, come dimostra un diploma da questi sottoscritto il 16 settembre ante Viterbium in castris.[33]

Nel 1212 Ottone fu costretto a far ritorno in Germania per fronteggiare la rivolta dei principi tedeschi che lo avevano deposto dopo la scomunica papale. Pietro e suo figlio Giovanni lo accompagnarono fino in Lombardia, infatti li troviamo citati in un documento del gennaio 1212 sottoscritto a Lodi.

Nel luglio 1215 l’impero passò di fatto nelle mani di Federico II di Svevia,[34] il quale inaugurò un periodo di relativa pacificazione col papato. Nel settembre di quello stesso anno Pietro praefectus alme et venerande urbis è chiamato a garantire, con 550 libbre di denari senesi, l’impegno assunto da Oderisio Guastapane, signore di Soriano, di non arrecare danni ai viterbesi. Quest’episodio conferma il prestigio guadagnato dai Prefetti e l’influenza che erano in grado di esercitare sulla piccola nobiltà della Tuscia.

Nel luglio 1215 l’impero passò di fatto nelle mani di Federico II di Svevia,[34] il quale inaugurò un periodo di relativa pacificazione col papato. Nel settembre di quello stesso anno Pietro praefectus alme et venerande urbis è chiamato a garantire, con 550 libbre di denari senesi, l’impegno assunto da Oderisio Guastapane, signore di Soriano, di non arrecare danni ai viterbesi. Quest’episodio conferma il prestigio guadagnato dai Prefetti e l’influenza che erano in grado di esercitare sulla piccola nobiltà della Tuscia.

Presente all’incoronazione di Federico II (22 novembre 1220), l’ultima notizia di Pietro risale al 23 marzo 1223 e compare in un diploma a favore dell’ordine teutonico rilasciato dall’imperatore durante un suo soggiorno a Ferentino, nel frusinate.

Nel mese di maggio 1230 si menziona il nuovo prefetto, Giovanni, figlio di Pietro, che viene chiamato in causa quale fideiussore nell’atto di assoggettamento al papa di Rainone di La Tolfa; tra gli altri garanti vi erano due suoi parenti: Tebaldus e Amato prefectii.[35]

Di questo personaggio si hanno scarne e sporadiche notizie; le sue ultime menzioni risalgono all’anno 1234; a gennaio è tra gli arbitri chiamati a definire i confini delle proprietà dei Prefetti del ramo di Bracciano e di S. Pupa; in settembre è fra i testimoni del diploma che Federico II rilascia da Montefiascone a Raimondo di Tolosa.

Probabilmente, è sempre lui l’anonimo prefetto, signore di Civitavecchia, che viene citato nel 1238 in una pergamena dell’archivio comunale di Viterbo.[36]

I DE VICO A VITERBO

Nei primi decenni del Duecento si definirono e consolidarono le fazioni che caratterizzeranno la vita municipale di Viterbo nei successivi due secoli. Sebbene i Prefetti non compaiono mai come direttamente coinvolti in queste dinamiche, nel dicembre del 1226 si ha la notizia di un Petrus Vicarus che possiede un’abitazione a Viterbo assieme ad un suo nipote: domum dicti Petri et suorum nepotum.[37]

L’identità di questo Pietro è incerta;[38] forse, ma è solo una congettura, si tratta di un discendente di quel Teobaldo, fratello del Prefetto Pietro, il cui parentado controllava il castello Di Vico. In ogni caso, doveva appartenere ad un ramo secondario dei Prefetti, un gruppo familiare che era riuscito ad inurbarsi all’inizio del ‘200, magari grazie ad un’accorta politica matrimoniale.[39]

Nell’aprile 1238 si torna a nominare un palazzo viterbese appartenente ai De Vico, probabilmente è lo stesso incontrato dodici anni prima; ma stavolta lo si indica come appartenente a Biagio figlio di Pietro Vicaro (in palatio Biasii Petri Vicarii).[40]

Esplicito riferimento a questo personaggio si ritrova nelle Cronache viterbesi a proposito degli eventi che seguirono il fallimentare assedio portato alla città da Federico II nell’autunno del 1243.

Nel mese di settembre i guelfi viterbesi si erano sollevati contro il podestà imposto dallo Svevo ed avevano costretto la guarnigione imperiale a riparare sul colle di S. Lorenzo, caposaldo delle famiglie ghibelline, dove rimase in attesa di rinforzi. Quando ad ottobre Federico II si portò sotto le mura della città, non poté far altro che sottoporla ad un infruttuoso accerchiamento; dopo un mese di estenuanti battaglie, l’imperatore decise di ritirarsi lasciando i suoi partigiani alla mercé dei vincitori. Fu allora che i guelfi si diedero a saccheggiare e demolire le case dei concittadini che durante l’assedio avevano fornito sostegno e copertura agli imperiali.

La distruzione viene così racconta nelle Cronache quattrocentesche:[41] “… tutto el castello d’Ercole, in quel tempo chiamato el castello de sancto Lorenzo fu scarcato da viterbesi; nel quale erano 16 torri et alcuni belli palazzi.”

Ed il cronista Giovanni di Iuzzo, dal canto suo, precisa: “nel mese di dicembre tutte le torri et palazzi di messer Biascio di Pietro Vicaro ad canto al poggio di Sancto Silvestro furono scaricate studiosamente”.

Nelle altre stesure delle Cronache (Della Tuccia e D’Andrea), al posto di “furono scaricate” si trova scritto “fero hedificare”. Pur non escludendo l’ipotesi di un mero errore di copiatura, si può spiegare questa differenza ammettendo che con “edificare” si volesse alludere ad una ricostruzione di un fabbricato già esistente, ma danneggiato dai guelfi durante le convulse fasi dell’assedio.[42]

E’ questa la prima volta che un documento descrive chiaramente l’ubicazione del palazzo dei Di Vico, specificando che si trova in un angolo (al canto) della piazza di S. Silvestro, sul lato che termina con la ripa (poggio) che digrada verso quella che un tempo era detta piazza Nova (oggi via S. Antonio).

La ferina rappresaglia nei confronti di Biagio lascia supporre che, in quei mesi di confusi rivolgimenti e lotte intestine, la sua famiglia avesse maturato un ruolo di spicco nell’ambito del partito ghibellino viterbese. Quando nell’estate del 1247 la città si riavvicinò a Federico II, Biagio fu uno dei fautori della svolta filoimperiale del Comune; ne abbiamo evidenza dalla bolla del 6 maggio 1253 con cui Innocenzo IV decretava l’assoluzione dei ghibellini viterbesi dall’accusa di eresia per essersi schierati con l’imperatore: tra i numerosi nomi dei cittadini perdonati vi era anche quello di Blasius Petri Vicari.

Sue notizie si trovano anche nell’atto di pacificazione che l’8 giugno del 1253 stipularono le maggiori famiglie viterbesi: è uno dei fideiussori del potente casato ghibellino dei Tignosi.

L’ultima menzione accidentale di Biagio è del giugno 1258 ed ancora una volta è legata al palazzo di piazza S. Silvestro, evidentemente restaurato dopo le devastazioni di quindici anni prima. E’ contenuta in un contratto in cui si cedono alcune abitazioni situate in platea S. Silvestri e precisamente vicino alla voltam que fuit olim Blasii Petri Vicarii”.[43]

La “volta” indicata nel documento doveva essere un loggiato, sopra il quale si sviluppavano gli ambienti abitativi del palazzo,[44] oppure un cavalcavia tipico delle case-ponte viterbesi.

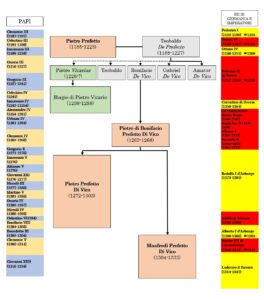

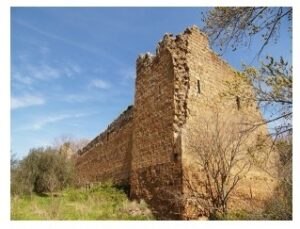

I PREFETTI DI VICO

Quando nel novembre del 1243 Federico II tolse l’assedio a Viterbo e si ritirò in Toscana, i romani approfittarono di quell’occasione per saccheggiare alcuni borghi dei monti Cimini e, soprattutto, aggredirono Vico e il suo castello: “li romani, che in quel tempo erano amici del papa, sentendo che l’imperatore era partito … vennero sino a Capranica e la pigliorno; disfecero Ronciglione … e poi presero Vico”.[45]

Le testimonianze non chiariscono chi fosse il prefetto durante questi avvenimenti; il suo nome compare solo l’anno successivo in un diploma emesso dall’imperatore ad Acquapendente nel mese di marzo, ma probabilmente era in carica già da qualche tempo. Si chiama ancora una volta Pietro ed è sconosciuto il rapporto che lo lega al precedente Prefetto Giovanni. Nel documento viene indicato come Petrus alme Urbis prefectus, comes Anguillarie; evidentemente la contea di Anguillara gli era stata temporaneamente attribuita dall’imperatore sottraendola ai signori locali che erano di marca guelfa.

Sono questi anni di incerti ed ambigui equilibri politici e Pietro non disdegnò un progressivo avvicinamento al papato, tanto che nel luglio 1244 Federico II rimproverò al pontefice di avergli sottratto il prefetto di Roma. Nel maggio 1247 Innocenzo IV scrisse da Lione a Pietro affinché riportasse sotto la sovranità pontificia Tuscania e Vetralla.

Per questo cambio di partito i Prefetti dovettero subire l’occupazione del castello di Vico e del borgo di Blera come rappresaglia delle soldatesche filoimperiali;[46] con due lettere del 1248 il papa incitava il dileto filio praefecto Urbis a sottomettere, con tutti i mezzi che reputasse necessari, i sudditi di quelle terre.[47]

Dopo aver riconquistato quei feudi, nel 1262 Pietro comprò dal Comune di Viterbo i diritti su metà del castello di S. Giovenale per 100 lire viterbesi.[48]

Tra la fine del 1262 o l’inizio dell’anno successivo Pietro morì dopo aver promesso la remissione alla Chiesa dei castelli di Blera e di Civitavecchia.

Forse perché privo di eredi maschi diretti, gli succedette nel titolo il parente Pietro di Bonifacio, probabile discendente di Teobaldo dei Prefetti.

Pietro e suo padre Bonifacio facevano parte di quel ramo familiare che era entrato in possesso del castello di Vico nella prima metà del XIII secolo, forse attraverso una locazione o una vera e propria infeudazione promossa per presidiare un crocevia strategico dei monti Cimini.[49]

E’ solo a partire da questo momento che la forma cognominale “de Vico” si trova associata nei documenti all’originario gentilizio Prefetti.[50]

Pietro di Bonifacio aveva dimostrato un particolare dinamismo già prima di subentrare nella prefettura. Intorno alla metà del XIII secolo aveva occupato il territorio di Marta accomodandosi con il Comune di Viterbo, ma trovando la ferma opposizione dei signori di Bisenzio che intrapresero una lunga lite che si concluse solo molti anni dopo con il riscatto del borgo da parte di Urbano IV.[51] Sempre in questo periodo Pietro intervenne nella successione dei Curtabraca per impossessarsi dei castelli di Martignano, Stracciacappe e Trevignano[52] e nel 1259 fu parte attiva negli accordi che precedettero l’acquisizione del castello di S. Giovenale da parte del Prefetto Pietro.[53] Nell’inverno del 1258 è nominato quale podestà di Narni.

Una volta investito del titolo prefettizio, Pietro di Bonifacio si rifiutò di restituire al papato i castelli di Blera e Civitavecchia come assicurato dal suo predecessore poco prima di morire; resistenza che lo condusse ad un’accesa disputa legale col papa circa il suo diritto a subentrare nella carica prefettizia.[54]

La situazione precipitò con l’adesione di Pietro alla politica di Manfredi di Sicilia che, tra l’altro, gli inviò un contingente armato affinché si levasse quale guida dei ghibellini nel Patrimonio. Fu così che il 28 marzo 1264 il papa indisse una crociata contro Pietro dopo averlo scomunicato e destituito dalla prefettura: “Nos omnibus qui assumpto Crucis signaculo adversus Manfredi, Petrus de Vico et stipendiarios predictos”.[55]

Nel tentativo di infliggere un colpo alla lega guelfa, capeggiata da Pandolfo degli Anguillara, nel maggio 1264 Pietro occupò Sutri, ma dovette presto abbandonarla al giungere dell’esercito romano, alleato della Chiesa; costretto ad arroccarsi nel castello di Vico, subì uno sterile assedio per circa un mese.[56]

Pietro riprese immediatamente a guerreggiare nel Patrimonio; a fine di giugno soccorse il ghibellino Albonetto[57] contro il quale si erano sollevati i tuscanesi e ad agosto sbaragliò, con enorme spargimento di sangue, l’esercito di Pandolfo degli Anguillara nei pressi di Vetralla; non domo, si alleò con gli orvietani e gli Aldobrandeschi per cacciare il contingente pontificio che presidiava Bisenzio.

Il 30 marzo 1265 i ghibellini romani fuoriusciti tentarono la presa di Roma e Pietro Di Vico partecipò all’azione con i suoi armati; il tentativo fallì e durante gli scontro uno dei figli di Pietro morì affogato nei pressi dell’Isola Tiberina: “Filio Petri De Vico […] flumen Tyberis in quadam navicula clanculo subintrante, ac ex ponderositate armorum, quae indutus fuerat, navicula eversa, in ipso flumine miserabiliter suffocato”.[58]

Quando nel maggio 1265 Carlo D’Angiò, campione della Chiesa, entrò trionfante a Roma, molti nobili romani diedero le spalle a Manfredi; lo stesso Pietro non esitò a guadagnarsi la fiducia del francese e il 10 luglio si sottomise al nuovo papa, Clemente IV, accettandone le pesanti condizioni di pace. Seguirà una breve parentesi in cui Pietro militò nell’esercito angioino nell’ambito delle manovre belliche che precedettero la sconfitta di Manfredi a Benevento (26 febbraio 1266). Il 29 di marzo del 1267, il papa concesse a Pietro le terre di Civitavecchia e di Blera in feudo per l’annuo censo di 10 bisanti d’oro.

Nella primavera del 1267 in molte regioni italiane i ghibellini italiani ripigliarono vigore e, sperando nell’intervento dell’ultimo degli Svevi, Corradino, si ribellarono agli angioini. Anche Roma si era data un nuovo governo ghibellino e nell’aprile del 1268 Carlo d’Angiò, che soggiornava a Viterbo assieme al pontefice, tentò un colpo di mano per riprendere la città; tuttavia, l’assalto alle mura di Roma delle milizie francesi e di fuorusciti guelfi s’infranse contro la tenace resistenza dei ghibellini capitolini; tra coloro che respinsero l’attacco troviamo anche Pietro Di Vico che, evidentemente, aveva ancora una volta cambiato bandiera.[59]

Nella primavera del 1267 in molte regioni italiane i ghibellini italiani ripigliarono vigore e, sperando nell’intervento dell’ultimo degli Svevi, Corradino, si ribellarono agli angioini. Anche Roma si era data un nuovo governo ghibellino e nell’aprile del 1268 Carlo d’Angiò, che soggiornava a Viterbo assieme al pontefice, tentò un colpo di mano per riprendere la città; tuttavia, l’assalto alle mura di Roma delle milizie francesi e di fuorusciti guelfi s’infranse contro la tenace resistenza dei ghibellini capitolini; tra coloro che respinsero l’attacco troviamo anche Pietro Di Vico che, evidentemente, aveva ancora una volta cambiato bandiera.[59]

Quando il 24 luglio Corradino giunse a Roma, Pietro gli rese omaggio e si unì al suo esercito nella campagna contro Carlo d’Angiò. Nella conclusiva battaglia di Tagliacozzo (23 agosto 1268), l’armata ghibellina venne travolta dalle truppe angioine; Pietro Di Vico, gravemente colpito sul campo, fu dapprima trasportato a Roma,[60] quindi trovò rifugio nel più sicuro castello di Vico, ma a causa delle ferite riportate nel dicembre del 1268 morì.

IL TESTAMENTO DI PIETRO

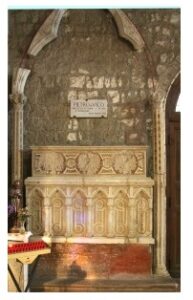

Poco prima di spirare, Pietro rilasciò nelle mani del vescovo di Nepi e dell’arcivescovo di Bari un testamento[61] con il quale donò al convento viterbese di S. Maria in Gradi duecento lire senesi e la campana del suo castello, oltre ad un orto ed una casa ubicate in Viterbo: “Ortum suum positum juxta portam ipsius ecclesie et uxta rem domini Angeli Guidonis Nicole et juxt viae pubblicas. Item legavit … domum suam positam in contrada S.Xisti, post domum Marconis”.[62] Inoltre, dispose che gli abitanti di Vico e Trevignano pagassero, per cinque anni, 20 lire senesi per il vestiario dei monaci domenicani.

Pietro implorò, infine, che il suo corpo venisse tumulato nella chiesa del convento; desiderio che fu possibile realizzare solo perché, in punto di morte, il suo confessore poté sciogliere la scomunica papale ancora gravante sul suo capo.[63]

Per la tomba, i suoi eredi commissionarono la costruzione di un monumentale mausoleo che fu collocato nella chiesa, a pochissima distanza dalla tomba di Clemente IV, il papa morto a Viterbo appena un mese prima che in vita aveva cercato invano di contenere le ambizioni del Prefetto Di Vico.[64]

L’immobile indicato nel lascito sarà concretamente trasferito ai domenicani solo vent’anni più tardi e costituirà il primitivo nucleo della futura Domus Dei, l’ospedale fondato sul finire del XIII secolo da Visconte Gatti e da sua moglie Teodora. Nell’atto con cui i due coniugi alienarono l’ospizio al priore di S. Maria in Gradi, datato 30 giugno 1293, è detto che il palazzo della Domus Dei fu donato nell’anno 1290 da Pietro e Manfredi prò remissione peccatorum egregi viri olim Petri de Vico eorum Patris.[65]

Il Prefetto Pietro doveva possedere anche altri beni nella città di Viterbo; in due documenti del 1261 e de 1267 si citano, come confine di certe case, alcune proprietà appartenenti al dominus Petrus de Vico.[66] Quanto al palazzo in piazza S. Silvestro, si ha notizia che nel dicembre del 1268 vi risiedeva domina Iacoba, vedova di quell’Albonetto che il Prefetto aveva difeso quattro anni prima dai tuscanesi.[67] Evidentemente, dopo la morte di Biagio Di Vico, il palazzo viterbese era rimasto in disponibilità di uno dei rami principali della casata.

I FIGLI DI PIETRO DI VICO

Gli eredi di Pietro Di Vico furono la moglie Costanza e i figlioletti Manfredi e Pietro, che per alcuni anni furono sottoposti alla tutela di tre cardinali. Fu questo un frangente piuttosto incerto per la famiglia che dovette subire tentativi di usurpazione da parte dei Comuni di Roma e di Viterbo.[68]

Raggiunta la maggiore età, nel 1272 Pietro subentrò per via ereditaria nella prefettura; lo troviamo tra i nobili romani che aderirono alla crociata per la Terrasanta bandita da Gregorio X.

Al suo ritorno, per risollevare il blasone dei Di Vico, fu costretto ad un serrato contrasto con Orso Orsini, il quale aveva instaurato una sorta di signoria sulla Tuscia grazie al sostegno dello zio Niccolò III.[69]

Alla morte del papa, i viterbesi si affrancarono dall’Orsini eleggendo alla carica di podestà il romano Riccardo degli Annibaldi e come Capitano del Popolo il maggiorente locale Visconte Gatti;[70] per assicurarsi un serio alleato sul territorio, si accostarono a Pietro di Vico e a suo fratello Manfredi con i quali, nell’aprile del 1281, pattuirono la cessione del castello di S. Giovenale in cambio di un contingente di cavalieri da inviare in caso di guerra o scorreria.

Sul finire del 1281 a Viterbo, dopo una cruenta insurrezione popolare, si insediò un governo antimagnatizio[71] che decise di agire militarmente contro gli Orsini ricorrendo all’appoggio dei Di Vico; dopo alterne vicende, nei primi mesi dell’anno successivo tutti i feudi di Orso vennero conquistati e saccheggiati, in particolare Vallerano, Soriano e Vignanello. Dell’assalto al castello di Roccaltia portato da Pietro di Vico resta memoria in un atto dell’archivio viterbese: “juxta locum quo dominus Prefectus fecit poni temptorium, et tenuit, durante exercitu supra Rocchaltiam”.[72]

Sulla scia di quei successi, molti nobili del contado si sottomisero al Comune viterbese; nell’atto di sudditanza del castello di Montecasoli, tra i testimoni, compare il giovane Manfredi Di Vico (18 maggio 1282). Altri signorotti, più riottosi, furono invece spodestati e sostituiti con la forza; nella procura con cui il castello di Montecocozzone viene concesso ai nuovi feudatari, tra i rappresentanti del Comune è nominato Pietro di Vico (7 febbraio 1282).

Gli scontri con gli Orsini proseguirono per tutto il 1283. L’anno dopo Martino IV promosse un tregua e un arbitrato che si concluse a settembre del 1285 con un lodo del nuovo papa Onorio IV, con il quale in buona sostanza si costringeva Viterbo a restituire agli Orsini molti dei castelli conquistati. Quanto ai Di Vico, il pontefice gli riconobbe il diritto di tenere il denaro sequestrato durante le razzie quale indennizzo per la perdita di Vallerano.

Il prestigio e la popolarità acquistata da Pietro tra i viterbesi raggiunse il culmine con la nomina di questi alla carica di Capitano del Popolo nell’anno 1285. Intorno al 1290 sposò la giovanissima Tommasa, figlia di Guido de Montfort e Margherita Aldobrandeschi signora di Sovana e Pitigliano. Nell’agosto 1293 i fratelli Pietro e Manfredi di Vico strinsero un patto di alleanza con i Colonna di Palestrina che, tra l’altro, prevedeva una pacificazione con gli Anguillara attraverso due promesse matrimoniali.[73] Tra le clausole di quella lega vi era l’acquisto di metà di Nepi dal cardinale Piero Colonna.

Il 23 gennaio 1295 Pietro è tra gli alti dignitari che assistono all’insediamento di Bonifacio VIII. Durante il conflitto che oppone il nuovo papa ai Colonna, i fratelli di Vico seppero mantenersi neutrali. Nel 1299 si ha notizia che il Prefetto Pietro è tornato in pieno possesso di Civitavecchia e di Blera, come dimostra una ricevuta con cui si riconosce un pagamento a favore della Camera apostolica per i due feudi.[74]

L’ultima attestazione del Prefetto Pietro risale al 27 gennaio 1303, data in cui presenzia alla traslazione delle reliquie dei Ss. Ilario e Valentino nella Cattedrale viterbese di S. Lorenzo.

Nel marzo 1304 il fratello Manfredi è attestato per la prima volta come nuovo Prefetto. Quando nel 1311 Enrico VII di Lussemburgo scese in Italia per essere incoronato imperatore, Manfredi non tardò a porsi sotto le sue insegne; il primo maggio dell’anno successivo Enrico, sulla via per Roma, entrò a Viterbo accolto festosamente dalla popolazione ed omaggiato dallo stesso Prefetto, che offrì un proprio contingente di milizie da unire all’esercito imperiale.

Il 6 di maggio Enrico forzò l’ingresso a Roma, ma venne affrontato dalle armate del re di Napoli, Roberto d’Angiò, e degli Orsini che ne volevano impedire l’incoronazione. La caotica guerriglia che seguì nelle settimane successive costrinse il principe lussemburghese ad una investitura irrituale in Laterano, mentre molti dei baroni che lo avevano accompagnato preferirono allontanarsi dalla città, a cominciare dal Prefetto Manfredi.

Intanto, a Viterbo, le inefficienze di un sistema comunale fragile, reso sempre più instabile dalla cronica litigiosità delle sue componenti politiche, avevano condotto alla nomina di un nuovo magistrato che, accentrando su di se funzioni esecutive, militari e giurisdizionali, doveva ristabilire la pace cittadina: il Defensor populi.[75] Nel 1312 la «difensoria» della città, ormai ghibellina, venne affidata a Bonifacio di Vico, figlio di Manfredi;[76] negli anni successivi, fino al 1317, la carica fu ricoperta anche dal padre e, in alcuni frangenti, venne persino condivisa da entrambe.[77]

Nell’estate 1313 Manfredi sostenne la rivolta ghibellina dei Filippeschi che intendevano impossessarsi del governo di Orvieto. Il complotto venne soffocato dalla fazione guelfa nell’arco di un giorno e il Di Vico fu ad un passo dal perdere la vita. In un documento di due anni più tardi si descrivono le razzie che durante quei tumulti subirono gli orvietani per mano dei familiares viterbesi del Prefetto Manfredi.[78] Questa notizia dimostra che nella cittadina laziale si era insediato stabilmente un gruppo familiare, nella sua accezione più ampia, collegato al lignaggio principale dei Di Vico.

Articolo curato da Sermarcus Demontfort

disegni di Marco Serafinelli

_______________________

[1] I Prefetti di Vico, C. Calisse e Storia di Roma nel Medioevo, F. Gregorovius. Le loro conclusioni si basavano su scritti e cronache cinque-seicentesche (Manente, Zazzera, Gamurrini).

[2] Medieval Rome: stability and crisis a city, 900-1150 C. Wickhan e I Prefetti, una dinastia signorile tra impero e papato, A. Berardozzi.

[3] Nel VI secolo le funzioni del prefetto riguardava un triplice ambito territoriale: nel territorio municipale di Roma comprendeva compiti di polizia, funzioni amministrative e di approvvigionamento; nel distretto compreso nelle cento miglia aveva funzioni giudiziarie e nelle regioni suburbicarie anche quelle di giudice di appello. Pautrier, I mutamenti istituzionali a Roma tra Tardo-Antico e Medioevo, p. 47. Nel Medioevo i limiti della giurisdizione prefettizia si ridussero alquanto; probabilmente, nel XII secolo non andavano oltre Civitavecchia e Terracina. Berardozzi, I Prefetti, pp.22-23.

[4] Nella Chronica Monasterii Casinensis si cita un “prefectus imperatoris”. Fu tratto prigioniero dai normanni nel 1084 dopo il sacco di Roma e fu liberato solo nel 1086. Probabilmente era il prefetto Pietro citato in un atto del 1088. Venditelli, Usque ad urbem cum comitissa mathilda pacifice venimus, p. 413.

[5] Nella Vita di Gelasio II, Pandolfo Suddiacono scriveva che nel 1118, durante un sollevamento, il papa si rifugiò in una casa del rione di S. Maria in Secundicerio, presso le abitazioni dei suoi sostenitori Stephani Normanni, Pandulfi fratris eius et Petri Latroni Corsorum. Quando poi Gelasio II fuggì da Roma, lo accompagnarono alcuni cardinali e nobili romani, tra cui Pietro Latrone e Giovanni Bellus fratelli del Prefetto Pietro (fratres Petri Praefecti).

[6] Gaetano Corretini, nella sua opera Brevi notizie della città di Viterbo, così commentava: Il nostro Domenico Bianchi nella Storia di Viterbo racconta che egli [Riccardo] … usurpò il dominio di questa città, ma non so con qual fondamento.”

[7] “Viterbium vero & Centumcellas quam nunc Civitatem Veterem adpellant Iacobus Praefectus urbis anno MCLI tyranni extorti funt”. Bonincontri, Deliciae Eruditorum, p. 148. Manente, nella sua Histoariae, ripropone l’episodio, ma afferma che il prefetto si chiamava Giovanni.

[8] Gli archivi cittadini attestano che nel 1148 il governo della municipalità era affidato ad un collegio che raccoglieva consules de comuni popolo e consules de militia.

[9] Nell’atto si legge che Odone di Poli, citato dinanzi al papa dall’abate di S. Gregorio in clivo Scauri, chiede una proroga attraverso Petrum de Antegia et Petrum Petri praefecti filium.

Il padre doveva essere il Prefetto Pietro, fratello di Pietro Latrone e Giovanni Bello. Non succedette immediatamente nella carica prefettizia; prima di lui si ha notizia di un Ugo (1130), fratello di Leone Frangipane, e di un Teobaldo (1133-1139) alleato politico di Pietro Latrone. Nell’aprile 1139 lo si nomina per la prima volta quale Petrus praefectus nell’ambito di un giudizio richiesto dall’abate di S. Paolo fuori le Mura. Wickhan, Medieval Rome, p. 227.

Berardozzi, invece, avanza l’ipotesi che questo Pietro sia lo stesso Praefectus Petrus insediatosi nel 1116 e che, dopo la parentesi dei prefetti Ugo e Teobaldo (1130-1139), sia ritornato in carica fino al 1165. La lunga carriera di questo Pietro è spiegata dal fatto che la sua prima investitura avvenne in età adolescenziale. Berardozzi, I Prefetti, pp.30-31.

[10] Da anni i papi erano in urto con il municipio romano e con il principale sostenitore della sua politica repubblicana, il monaco Arnaldo da Brescia. Nel 1152 Eugenio III aveva riconosciuto il Comune come entità politica, ma solo tre anni più tardi, il nuovo pontefice Adriano IV scomunicò la città per l’omicidio di un cardinale; il papa promise di revocare il suo pronunciamento solo se Arnaldo fosse stato esiliato. Fu così che i romani cacciarono l’agostiniano, il quale trovò ospitalità presso i signori di Campagnatico (Grosseto). Catturato nei pressi di S. Quirico d’Orcia, venne in seguito processato come eretico per essersi pronunciato contro le istituzioni ecclesiastiche. Quando il 19 giugno 1155 l’imperatore Federico, ricevuta l’incoronazione, lasciò Roma, Arnaldo fu ucciso, probabilmente per ordine dello stesso Prefetto.

[11] Signorelli, Viterbo, I, p. 128.

[12] “[Petrus] praefectus, lohannes Praefecti, Octavianus, germani fratres, Petrus lohannis, lohannes Uguicionis, Petrus de Atteia, lohannes Caparrone et nepos eius Milo refutant Hadriano IY de omni iure seu actione, quam habebant de damno castroram, domorum et omnium aliararn rerum, occasione guerrae, quam habuerunt cum populo Romano pro Romana ecclesia, pro 2 milibus marcarum arg.; quarum 1000 marcas in praesentiarum recipiunt, pro reliquis vero 1000 marcis suscipiunt pignoris nomine totum ius, quod Romana ecclesia habet in Civitate Castellana et in toto eius comitatu et Montealto.” La quietanza venne sottoscritta tra il 17 e il 21 agosto da altri parenti/alleati dei Prefetti che erano a Vetralla e a Nepi.

[13] Nel novembre 1158 Viterbo aveva inviato propri messi a Roncaglia per fare a atto soggezione all’imperatore. Probabilmente, tra il 1162 ed il 1163 il partito filopapale ritornò brevemente in auge. A questa breve parentesi si può ricondurre la notizia che il Bussi riprese dalle Memorie Istoriche dell’antico Tuscolo, di Barnaba Mattei, secondo cui: “i Colonnesi uniti co’ i Prefetti di Vico travagliavano incessantemente colle armi Viterbo, Corneto, e Toscanella, che stavano per la parte del Pontefice; alle quali Città davano contemporaneamente ogni possibile ajuto il Conte dell’Anguillara, ed altri dello stesso partito”. Nel 1164 tutte le città della Tuscia si erano di nuovo date all’imperatore.

[14] La presenza del Prefetto Pietro è documentata anche al Concilio di Pavia del 1160 dove fu chiamato a testimoniare sulla legittimità dell’elezione, promossa dalla fazione filoimperiale, dell’antipapa Vittore IV. Nel giugno 1165 era a Wurzburg, in Germania, presso la corte imperiale.

[15] Nell’atto di pegno del castello di Casamala del 29 agosto 1156 si legge chiaramente Petro Urbis praefecto, lohanni et Octaviano, fratribus eius. Calisse e Gregorovius, mal interpretando gli atti, ritengono invece che Giovanni fosse il figlio di Pietro.

Berardozzi esprime incertezze sui vincoli di parentela tra Giovanni ed il precedente Prefetto Pietro. Negli atti relativi alla vertenza sulla città di Tuscolo, Giovanni viene chiamato Maleficus. Con questo soprannome, dal 1117 esisteva un Giovanni, padre di dell’antipapa Vittore IV ed esponente dei conti Monticelli; forse il Prefetto Giovanni discendeva dal lignaggio dei Monticelli. Berardozzi, I Prefetti, p.33.

[16] Nel 1176 si rischiò lo scontro armato per motivi di confine intorno alla selva di Monte Fogliano; ma la contesa fu risolta grazie alla mediazione dei signori di Bisenzio.

[17] I castelli erano Rispampani, Luni, Bisenzio, Pianzano, Marano e Castel Liutprando.

[18] I Di Vico erano entrati in possesso di una parte di Vetralla con il precedente prefetto, Pietro, il quale si era posto anch’egli sotto l’accomandigia del Comune di Viterbo. Ce lo attesta l’atto del 1174 con cui l’arcivescovo Cristiano di Magonza confermava ai viterbesi il possesso di Vetralla secundum quod Petrus illustris urbis praefectus et Comes Guitto et vetrallenses eis dederunt. Pinzi, Storia, I, p. 178, n. 1.

[19] Dagli atti relativi all’assemblea convocata nel 28 marzo 1172 dal cancelliere imperiale, apprendiamo che Giovanni doveva vantare diritti su Civitavecchia; infatti, ci si riferisce a lui come prefecto Urbis, ut apud Civitam vetulam et per districtumm suum. Berardozzi, I Prefetti, p. 67.

[20] Il 12 e 17 gennaio 1185 è presente a Lodi quale teste in due diplomi imperiali a favore, rispettivamente, dell’abbazia di Farfa e del monastero di S. Cristina di Corteolona; il 18 settembre è a Montefalco (Spoleto), dove sottoscrive un altro diploma a beneficio della diocesi ascolana. Tra l’estate 1186 ed il giugno 1187 lo troviamo testimone di altri atti in Umbria.

[21] Liber Censuum, II, p. 435. Il Calisse lo vuole figlio di Giovanni. I Prefetti di Vico, p. 14. Wickhan, invece, ipotizza si tratti del figlio del prefetto Pietro del 1139-1165, anche se riconosce che “la natura del loro legame non è ben chiara”. Medieval Rome p. 227.

[22] Arch. Comunale, perg. 19.

[23] Orvieto, Corneto, Vetralla, Orte, Narni, Amelia, Tuscolo, Tivoli, Terracina e altri castelli e baronie della Romania (Romaniam) e della Campania.

[24] Bussi e Corretini. Lo riporta anche Luigi Serafini nella sua opera Vetralla Antica.

[25] Della Tuccia e D’Andrea puntualmente descrivono l’assedio portato in quell’anno dall’ufficiale imperiale Enrico di Calden; ma non dedicano un rigo all’impresa del Prefetto. T. Toeche in Kaiser Heinrich VI (1867) affermava che la tirannia di Pietro era poco credibile (kaum glaublich) e Calisse rincarò la dose sostenendo che “certo nessun documento conforta l’opinione dei due citati [Bussi e Corretini] e non sempre corretti scrittori”.

[26] Nel febbraio-marzo 1191 fu a Bologna, Lucca, Pisa e Siena; a maggio-giugno è attestato ad Acerra e Napoli, evidentemente aveva seguito l’imperatore durante la campagna contro re Tancredi. Nel luglio 1195 fu a Perugia e l’anno dopo a S. Quirico, dove è indicato come Prefectus Romanus. Nel settembre 1196 è ancora accanto all’imperatore a Tortona e Piacenza; ad ottobre 1196 fu a Montefiascone; nel mese di novembre 1196 a Foligno e a Palestrina.

[27] Diploma del 30 settembre rilasciato da Fornovo e diploma del 21 ottobre rilasciato da Montefiascone.

[28] Berardozzi, I Prefetti, p. 28.

[29] A pochi mesi dal giuramento fu inviato ad Orte, al seguito del Cardinale di S. Giorgio, per ristabilire l’ordine in città; nell’autunno del 1199 il papa scriveva ai consules di Sutri affinché fornissero sostegno all’azione del Prefetto.

[30] Già il 4 e 6 novembre 1209 troviamo Pietro tra i testi di due diplomi imperiali da S. Miniato e Fucecchio.

[31] Nel settembre 1209 Ottone si era incontrato con Innocenzo III a Viterbo per trattare l’incoronazione imperiale in cambio del riconoscimento dell’autorità pontificia sulla regione compresa tra Radicofani e Ceprano. Il mese successivo a Roma Ottone ricevette la corona, ma a seguito dell’insurrezione del popolo preferì lasciare la città. L’anno successivo ridiscese dal nord della penisola verso Roma; lungo il suo tragitto, in spregio ai patti stipulati col papa, si diede ad assoggettare parecchi borghi e castelli della Toscana e del Patrimonio (S. Quirico, Radicofani, Acquapendente e Montefiascone).

[32] “Octo imperadore venne in assedio alla città de Viterbo … Vedendo li viterbesi si facta cosa, si rinforzorno contra dicta imperatore. Et in spatio de molte dì lo imperatore, vedendo non possere avere Viterbo, andò campigiando da contrada in contrada et guastò tutti li beni che erano fore alla dicta città”. D’Andrea, Cronica, p. 42.

[33] Lo ritroviamo anche come teste in diversi atti redatti nel novembre dell’anno successivo a Montefiascone.

[34] Nel 1212 fu eletto re di Germania e nella battaglia di Bouvines (1214) sconfisse Ottone di Sassonia. L’incoronazione imperiale a Roma avvenne solo nel 1220.

[35] Erano i cugini di Giovanni, figli di Teobaldo, fratello del Prefetto Pietro. Berardozzi, I Prefetti, p. 81, n. 79. In un atto del 13 giugno 1230 i vignanellesi si allearono con il Comune di Viterbo per far fronte al pericolo portato dai filios Tebaldi de Prefecto.

[36] “Actum in citavecla in curia D.ni Prefecti.” Arch. Comunale, perg. 1147. Già posseduta dal Prefetto Giovanni nel 1172, Civitavecchia forse tornò alla Chiesa per qualche decennio, ma di certo fu costantemente sotto il controllo dei Prefetti dal XIII secolo.

[37] Buzzi, Liber quatuor clavium, doc. 245, p. 273. Pietro Vicaro cede a Giuseppe Vicanelli i diritti che vanta su Ildibrandino Placente per un mutuo; la cessione viene stipulata in strada, davanti alla casa di Pietro e di suo nipote.

[38] Non è identificabile con il Prefetto Pietro del periodo 1244-1262, il quale negli atti non viene mai indicato come Di Vico/Vicario. La figura del successivo Prefetto Pietro di Bonifacio di Vico, morto nel 1268, non appare compatibile, in quanto di lui si sa che ebbe tre figli, Pietro e Manfredi, ed un terzo rimasto anonimo ma deceduto nel 1265; Petrus Vicarius, invece, era il padre di Biagio Vicario, che negli anni ’40 del Duecento doveva avere almeno 30/40 anni, e che nel 1258 non era più in vita.

[39] Nell’atto del dicembre 1226 è trascritta la dichiarazione rilasciata da un dominus Blasius circa l’assenza di obiezioni alla cessione del credito. Oltre che un semplice cointeressato alla transazione, potrebbe trattarsi di un congiunto di Pietro Vicaro. Questo spiegherebbe il nome del figlio, Biagio, altrimenti estraneo alla tradizione dei Prefetti.

[40] Buzzi, Liber quatuor clavium, p. 61. Si tratta di una ratifica dell’atto con cui domina Santese, undici anni prima, aveva lasciato i suoi beni al fratello Aldibrandino Galilei; il notaio Rollando stipulò nel palazzo di Biagio Vicario.

Non si può concordare con l’affermazione di Berardozzi secondo cui “è incerto [che Biagio] appartenga al nostro lignaggio [i Di Vico]”. Berardozzi, I Prefetti, p. 86-87. Al di là degli indizi contenuti nelle Cronache viterbesi è indubbio che il palazzo di Biagio di Pietro, situato in piazza S. Silvestro, sia lo stesso che nei secoli successivi appartenne ai Prefetti Di Vico e che ancora oggi propone sul prospetto di Via dei Pellegrini lo stemma di quella famiglia.

[41] Gli autori del ‘400 che si cimentarono nella redazione di una cronistoria cittadina furono tre, Francesco d’Andrea, Giovanni di Iuzzo e Niccolò della Tuccia. Le tre versioni, per larghi tratti identiche, traggono tutte spunto da più antiche cronache, andate perdute, di Lanzillotto e di Girolamo e Cola di Covelluzzo.

[42] Egidi, Le Croniche, p. 71 n. 1. Cesare Pinzi, invece, sostiene che il palazzo di piazza S. Silvestro fu costruito ex novo perché Biagio era stato costretto a lasciare i suoi casamenti nel castello di S. Lorenzo, i quali erano stati demoliti assieme alle altre abitazioni delle altre famiglie ghibelline. Pinzi, Storia, I, p. 445.

[43] Il tenore della frase lascia presumere che Biagio fosse morto da qualche anno (que fuit olim…).

[44] Pagani, Viterbo nei secoli XI-XIII, p. 252.

[45] Della Tuccia, Cronaca, p. 24.

[46] “Anno 1247 … l’imperatore levò di commissariato detto Vitale, e in suo loco vi mise messer Alessandro, quale fatto commissario dell’imperatore andò con la sua gente a Bieda, la prese per forza e la disfece fino ai fondamenti”. Della Tuccia, Cronaca, p. 28. Che Blera appartenesse al Prefetto è confermato da una bolla di papa Innocenzo IV del 15 giugno 1245 nella quale si attesta: “Nobili viro P. Alme Urbis prefecto, domino, et populo Biedano”. Berger, Les Registres d’Innocent IV, doc. 1346, p. 205.

[47] La lettera del 30 aprile 1248 era intestata anche a Pietro di Bonifacio e a Amatore di Gabriele, signori di Vico, e a tutti i Prefetti (aliis prefectanis).

[48] I Prefetti avevano occupato già da tempo il castello, causando una lunga controversia col Comune di Viterbo. La lite fu risolta con la cessione dietro pagamento e con la promessa che i relativi diritti non potessero essere ceduti o trasmessi per via ereditaria.

[49] Il borgo di Vico sorgeva non lontano dalla sponda sud-est dell’omonimo lago, a cavallo della strada Cimina. Il castello era su un’altura prospicente la costa lacustre. Oggi dell’antico insediamento non restano che pochi ruderi e fondamenta. La prima menzione del castello di Vico è relativa ad un atto del 1229 nel quale si nominano Amator e Gabriel, probabili figli di Tebaldo dei Prefetti. Un Amatore figlio del defunto domini Theobaldi de prefecto è nominato nel 1127.

[50] Berardozzi, I Prefetti, p. 37 e segg.

[51] Nel marzo 1256 i signori di Bisenzio organizzarono una ribellione contro il Rettore del Patrimonio, reo di favorire il Prefetto; ma la sollevazione fu repressa dalla milizia papale alleata con i viterbesi. L’occupazione venne legittimata da papa Alessandro IV che concesse Marta in pegno ai Di Vico; più tardi i signori di Bisenzio ripresero le armi per riconquistare la rocca del borgo. Per dirimere la questione, papa Urbano IV riscattò Marta, riportandola in seno ai domini della Chiesa, pagando 600 lire perugine a Pietro di Vico e 500 senesi a Giacomo di Bisenzio (1262).

[52] M. Venditelli, La famiglia Curtabraca, p.203 e segg.

[53] Nell’atto con cui si riassumo i termini della lite col Comune di Viterbo, come rappresentanti dei Prefetti si nominano sia Petri Prefecti Romani che Petri de Vico [di Bonifacio].

[54] Il 17 febbraio 1263, da Orvieto, papa Urbano IV ordinava al Rettore del Patrimonio d’ impedire che l’ufficio di prefetto fosse occupato d’imperio da chiunque si proclamasse erede del defunto Pietro.

[55] Bolla di papa Urbano IV al vicario in Roma.

[56] Probabilmente, i romani abbandonarono l’assedio perché dissuasi da alcuni maggiorenti capitolini amici dei De Vico. Lo si desume da una lettera inviata dal papa al Cardinal Legato Simone del 17 luglio 1264 nella quale si accenna a magnis et potentibus romanis amicis ipsius Petri che intercedettero per il Prefetto. Pinzi, Storia, II p. 122.

[57] Questo Albonetto era stato podestà di Tuscania l’anno precedente.

[58] A. Ungari, Descriptio victoriae a Karolo, P. 564.

[59] Le prime avvisaglie del riavvicinamento al partito ghibellino romano dovevano risalire già all’anno precedente; infatti il 21 settembre 1267, dalla sua residenza viterbese, il papa ammoniva Pietro: “quod a devotione paterna ac nostra nulla posses in posterum divelli […] Nec quaeras pilum in ore seu nodum in corpo, ex causis frivolis contra fideles nostros colligens argumenta. Scimus enim quis dixit: occasiones quaerit qui vult recedere ab amico”. Calisse, I Prefetti di Vico, p. 455.

[60] Dopo la battaglia di Tagliacozzo, i guelfi romani si erano abbandonati alla devastazione delle proprietà dei partigiani di Corradino. In particolare distrussero le torri dei palazzi che i de Vico avevano in Trastevere. Gregorovius, Storia di Roma, III, p. 409.

[61] “Actum Vici, in rocca, in camera dicti testatoris”. Arch. S. Maria in Gradi, doc. 2760.

[62] Arch. Com. Viterbo, doc. 2759.

[63] Nel 1274 i viterbesi reclamarono la distruzione della tomba in quanto Pietro era stato scomunicato. Fu necessario acquisire un’attestazione formale dell’arcivescovo di Bari, che quell’anno era a Lione, circa l’avvenuta assoluzione in extrema vita positum. Pinzi, Storia, II, p. 260.

[64] I due mausolei vennero in seguito trasferiti nella Basilica di S. Francesco. In particolare quello di Pietro Di Vico subì gravissimi danni durante i bombardamenti della II guerra mondiale. Sulla tomba era scritto: “Hic nobilis viri Petri De Vico Praefecti romani ac nonnullorum etiam eisàem natalibus ac dignitate insignium corpora condita iacent”.

[65] Pinzi, Ospizi, p. 366.

[66] Arch. S. Angelo, doc. 1241 e doc. 1345. A. Pagani, Viterbo nei secoli XI-XII, pag. 120.

[67] Il 18 dicembre 1268 il giudice Gerardo dona a Gerardesca di Tuscania alcuni immobili con atto stipulato a Viterbo, in domo quondam Petro de Vico, quam inhabitat domina Iacoba uxor olim domini Albonecti. Nel documento è nominato anche un certo notaio Gotofredo de Vico. Giontella, Codice Diplomatico Tuscanese, p. 82.

[68] Nel novembre 1269 il Camerlengo della Chiesa romana ordinò a Raniero Gatti, capitano del popolo di Viterbo, di non molestare i diritti dei due figlioletti del Prefetto; nell’aprile del 1271 i romani avanzarono a Carlo d’Angiò la richiesta della rocca di Civitavecchia, feudo dei Di Vico.

[69] Il Villani definì papa Niccolo III “dei primi o primo papa alla cui corte s’usasse palese simonia per li suoi parenti”. Per sua intercessione, Orso Orsini nel 1278 divenne Rettore del Patrimonio sotto il titolo di Maresciallo e Capitano della Chiesa. Questi fu anche podestà di Viterbo dal 1277 al 1280 e poi di Spoleto, Tuscania, Fabriano, Foligno e Corneto. Inoltre, usurpò la signoria sul castello di Soriano, sottraendola ai Guastapane, accusati di eresia dagli inquisitori papali. Altri castelli sottratti a Viterbo erano Cornieta Nuova, Cornieta Vecchia, Roccalta, Corviano e Fratta. Signorelli, Viterbo, I, p. 285-286. Kamp. Istituzioni, p. 87.

[70] Durante il conclave che si svolse a Viterbo per eleggere il successore di Niccolo III, vennero presi in ostaggio due cardinali della famiglia Orsini per costringere Orso a restituire i castelli usurpati a danno del Comune. Probabilmente, questo colpo di mano fu incoraggiato da Carlo D’Angiò, il quale mirava a condizionare l’elezione del nuovo papa; ed in effetti il 22 febbraio 1281 fu eletto il francese Simon de Brie, Martino IV. Pinzi, Storia, II, p. 392.

[71] La sollevazione era stata guidata dal Gonfaloniere del Popolo Petrus de Valle che, alla presenza del parlamento generale, aveva accusato l’aristocrazia viterbese di aver usurpato parecchi castelli a danno del Comune. Alcuni nobili, allora, decisero di far tacere con la forza quello scomodo magistrato ma quando tentarono di assalire il palazzo comunale furono soverchiati da un improvviso sollevamento popolare che li costrinse alla rotta. L’ostilità dei cittadini era rivolta in particolare contro quella parte della granditia che aveva assecondato il governo di Orso Orsini.

[72] Arch. Com. Viterbo, doc. 325.

[73] Maria, figlia di Pietro di Vico, doveva andare in moglie al figlio di Cecco dell’Anguillara. Tebalduccio, figlio di Manfredi, avrebbe dovuto sposare la figlia di Stefano Colonna. Carocci, Baroni di Roma, p. 125.

[74] Anno MCCXCIX h. martii. Pro censu dni Petri de Vico in quo tenetur romane ecclesie in dominica letare Jerusalem prò Castris Vetule et Blede X bisantios auri. Theiner, Cod. Diplomatico, p. 537. Civitavecchia era stata usurpata da Carlo d’Angiò alla morte del padre di Pietro e Manfredi.

[75] Nel 1306, il primo ad essere investito del titolo di Defensor, Rector et Gubernator populi et Comunis Viterbii è Pietro di Rollando dei Brettoni, alias Messer Guercio.

[76] Manfredi sposò in prime nozze Mabilia de’ Conti, quindi nel 1306 Teodora, figlia di Pietro de’ Conti, per il cui matrimonio fu rilasciata la dispensa papale vista la contiguità familiare tra le due mogli. Più tardi si unì con una tal Matalona, congiunta di terzo grado di parentela con Manfredi; anche per questo matrimonio fu necessaria una legittimazione pontificia.

[77] In due atti del 1314 si legge “tempore defensorie Domini Manfredi de Vico dei gratia alme urbis ill.mi Prefecti et Bonifatii ejus filii defensorum Populi et Comuni» Viterbii”. Arch. Com. Viterbo, doc. 1754 e 1786.

[78] Fumi, Codice Diplomatico della Città d’Orvieto, p. 414.