Viaggiatori, mercanti e pellegrini che nel Medioevo dovevano transitare da Viterbo provenienti da nord, da Montefiascone e prima ancora dalla Toscana, lasciavano la via Cassia antica nell’area del Piano dei Bagni ed affrontavano l’ultimo tratto di strada fino ad arrivare alle grotte di Riello e da qui entravano in città attraverso la vicina porta di Valle. Questo cruciale varco era posto a presidio di quel tratto di mura castrensi che, degradando verso occidente, escludeva l’ampia pianura dove s’incrociavano, tra canali e canneti, i fossi Paradosso, Mola ed Urcionio. In quest’area, già dal XI secolo, si era formato un disordinato caseggiato a ridosso del colle di S. Lorenzo, indicato nelle fonti come contrada Valle; ben presto si aggiunsero anche i primi insediamenti ecclesiastici, che alle attività liturgiche e pastorali spesso accompagnavano anche quelle di prima accoglienza per i viandanti e bisognosi.

Tra le chiese sorte nella vallata, la più distante dalla città ed esterna alla cortina muraria, era quella di S. Paolo presso il torrente Urcionio, la cui prima menzione risale al giugno 1198 ed è contenuta nella bolla con cui papa Innocenzo III riconosce il possesso di alcune beni a “Iohanni magistro” di S. Salvatore presso Siena.[1] Nonostante una prima identificazione dell’ecclesie et hospitalis Sancti Salvatoris Senesis con l’omonimo monastero agostiniano di Lecceto,[2] successive ipotesi suggeriscono che la chiesa oggetto del privilegio papale sorgesse, invece, all’interno delle mura di Siena.[3]

Il fatto che la bolla faccia riferimento ad una conferma di precedenti concessioni dei papi Lucio e Clemente, lascia presumere che la fondazione della chiesa viterbese di S. Paolo possa essere fatta risalire alla metà del secolo XII.[4]

Nel secolo seguente due privilegi pontifici attestano che S. Paolo era stata compresa nel patrimonio del vescovo di Betlemme. Con il primo atto, redatto ad Anagni il 21 agosto 1227, papa Gregorio IX conferma al vescovo betlemita Raniero i suoi possedimenti sia in Terrasanta che in Occidente e tra questi ultimi viene elencata “In episcopatu Viterbiensi, ecclesiam Sancti Pauli”.[5] Con la successiva bolla dell’11 maggio 1266, papa Clemente IV, dalla sua residenza in Viterbo, rinnova al nuovo vescovo Tomaso Agni la vastissima dotazione ecclesiastica nelle regioni europee, tra cui “in diocesi Viterbiensi, ecclesiam Sancti Egidii,[6] ecclesiam Sancti Pauli et hospitale, cum omnibus pertinendis suis”. [7]

Nei documenti citati si ritrovano menzionati anche S. Salvatore di Siena e altre chiese ed ospizi già presenti nella bolla del 1198 di Innocenzo III.[8] Evidentemente, quando nel primo ventennio del Duecento la chiesa senese venne incorporata nella giurisdizione della diocesi betlemita, tutte le sue numerose dotazioni seguirono la medesima sorte, compresa S. Paolo di Viterbo.

I vescovi di Betlemme si erano succeduti regolarmente in Terra Santa fino alla presa della città da parte di Saladino nel 1187; dopo la definitiva caduta del Regno di Gerusalemme si rifugiarono in Occidente e dal 1224 presero stabile residenza nella conta francese di Nevers. Dal 1246 al 1258 alla carica di vescovo di Betlemme venne nominato Gottifredo, zio del prefetto Pietro di Bonifacio, signore di Vico e potente feudatario della Tuscia.

Nel corso del XIII secolo la chiesa di S. Paolo acquisì la funzione di riferimento topografico di tutta la valle esterna alle mura cittadine, tanto che si iniziò a parlare di contrada S. Paolo: “8 novembre 1256 – Domina Odierna filia olim lacobi Odierne pure, … donavit Petro Leonis Iohannis Fronçii tutori Bonifatii filii sui, recipienti et stipulanti tutorio nomine pro eo, quandam vineam positam in contrata Sancti Pauli, iuxta stratam publicam, iuxta vineam Preitecencii et iuxta vineam Hebriaci, et si qui alii sunt confines, dans sibi licentiam auctoritate sua diete vinee possessionem intrandi tutorio nomine pro dicto pupillo”.[9]

Le cronache quattrocentesche descrivono lo spazio attorno alla chiesa come luogo di frequenti scontri fra viterbesi ed eserciti assalitori; quest’area era, infatti, la più vulnerabile della città poiché meno protetta dalle fortificazioni. Con riferimento al 1235 i cronisti scrivono: certi cavalieri tedeschi dell’imperatore uscirno fuori a far battaglia con romani, affrontaronli al piano della Sala e furno cacciati sino a S. Paolo. Durante l’assedio di Federico II del 1243, vi si colloca il quartier generale tedesco: l’imperatore con grande esercito … venne appresso Viterbo e alloggiò nel piano de’Tornatori insino a S. Paolo … Così furno fatti 27 castelli e ponti, e una manganella, quale posero a S. Paolo. [10]

Nel 1268, per volontà del Capitano del Popolo Visconte Gatti, si provvide ad innalzare l’ultimo segmento murario compreso fra la torre detta «di Sassovivo» e porta di Valle, escludendo definitivamente la chiesa di S. Paolo e la sua contrada dal perimetro cittadino.

Nel XIV secolo gli atti documentano che la chiesa era passata sotto la giurisdizione dell’ex dipendenza farfense di S. Maria della Cella; ne1333 sia quest’ultima che S. Paolo vengono locate per sei anni al rettore di S. Niccolò di Pianoscarano.[11]

Nell’anno 1473 il cronista Niccolò Della Tuccia afferma che S. Paolo, assieme a S. Valentino, S. Antonio e S. Maria in Risieri, stanno fuori le mura e sono diroccate.[12]

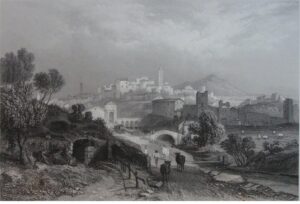

Sebbene fatiscenti ed abbandonati, i resti della chiesa di S. Paolo saranno visibili sino a tutto il XIX secolo, così come viene segnalato dallo storico viterbese Cesare Pinzi nell’anno 1887.[13] Ancora più suggestiva la testimonianza del disegnatore britannico William Brockedon (1787-1854) che nella prima metà dell’Ottocento visitò l’Italia ritraendo molte località e scorci prospettici. Tra questi una dettagliata panoramica di Viterbo vista dal Poggio Giudio; in secondo piano, sulla destra del fossato, quasi all’imbocco del ponte del Signorino, si scorge una costruzione nascosta dai rovi e dalle fronde di un albero: sono i ruderi di S. Paolo.

Completamente scomparsa a seguito degli stravolgimenti urbani del XX secolo, dell’antica chiesetta si è comunque conservata memoria nel nome della via che, ancora oggi, da porta Faul risale costeggiando le mura fino al quartiere Carmine.

Completamente scomparsa a seguito degli stravolgimenti urbani del XX secolo, dell’antica chiesetta si è comunque conservata memoria nel nome della via che, ancora oggi, da porta Faul risale costeggiando le mura fino al quartiere Carmine.

articolo curato da Ser Marcus Demontfort

_____________

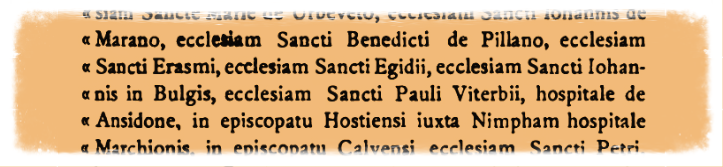

[1] La chiesa viterbese è nominata dopo S. Giovanni in Bulgis e prima dell’ospedale di Ansidone. Savignoni, L’archivio storico del comune di Viterbo, in Società di storia patria, XVIII p. 49. … ecclesiam Sancti lohannis in Bulgis, ecclesiam Sancti Pauli Vilerbii, hospiiale de Ansidone, in episcopatu Hostiensi iuxta Nimpham hospitale …

[2] Kehr, Italia Pontificia, p. 225.

[3] Zazzeri, Eremi Agostiniani della Tuscia nel Tredicesimo secolo, pp. 60 e segg.

[4] Lucio III (1181-1185) e Clemente III (1187-1191).

[5] Riant, L’église de Bethléem et Varazze, p. 654

[6] Si tratta della chiesa di S. Egidio su Corso Italia.

[7] Riant, L’église de Bethléem et Varazze, p 661

[8] Ad esempio: ecclesiam Sanctorum Philippi et lacobi, ecclesiam Sancte Marie de Corniolo ed ecclesiam de Agresta nella diocesi di Siena; ecclesiam Sancti lohannis in Bulgis e hospitale de Ansidone nella diocesi di Castro; hospitale Marchioni nella diocesi di Ostia. La chiesa senese di Sancti Salvatoris è nominata assieme a quella di Sancte Marie, cum hospitale et pertinenciis suis. La seconda chiesa è oggi nota come S: Maria di Belemme in Valli e l’ospedale era detto di S. Guglielmo o della Stella.

[9] Buzzi, Il “Liber quatuor clavium ” del Comune di Viterbo, p. 495

[10] Ciampi, Cronache e Statuti della città di Viterbo, p. 19, 22 e 23.

[11] Signorelli, Viterbo nella storia della Chiesa, V, p. 396.

[12] Ciampi, Cronache e Statuti della città di Viterbo, p. 109.

[13] “La chiesa di S. Paolo, che dette il nome alla contrada, era posta presso il ponte del Signorino. Se ne veggon ancora le vestigia”. Pinzi, Storia di Viterbo, I, p. 337, n.1.