IL BOTTINO DI S. MARIA IN GRADI

Ridottosi alquanto il flusso d’acqua della Fontana Grande, il 18 gennaio 1640 i conservatori comunali Bernardino Carelli e Pierfrancesco Bussi si diedero a sondare la condotta di alimentazione sotterranea che aveva il proprio capo presso il convento di S. Maria in Gradi. Secondo quanto riportato dal Libro delle Riforme del Comune di Viterbo, si scavò presso un oliveto confinante con il muro dei domenicani e la torre del Citerno[1] e si rivenne un antico muro sotto il quale si apriva un bottino per la raccolta delle acque.

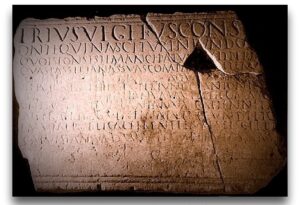

Quel collettore era servito da cinque cunicoli, di cui due asciutti; nel primo di questi, i conservatori trovarono due epigrafi su peperino, assai corrose, dalle quali trascrissero, male interpretandole, queste poche parole: “Mummius Niger Valerius Vichiu Consules Civitatis Viterbii Acquam Collis Quintiani … Anno DCCCCLI”[2], ovverosia “Mummio Nigro Valerio Vico (?) console della città di Viterbo – Acqua del colle Quinzano – Anno 951”.

Quel collettore era servito da cinque cunicoli, di cui due asciutti; nel primo di questi, i conservatori trovarono due epigrafi su peperino, assai corrose, dalle quali trascrissero, male interpretandole, queste poche parole: “Mummius Niger Valerius Vichiu Consules Civitatis Viterbii Acquam Collis Quintiani … Anno DCCCCLI”[2], ovverosia “Mummio Nigro Valerio Vico (?) console della città di Viterbo – Acqua del colle Quinzano – Anno 951”.

Di quella scoperta non rimase che una vaga memoria nella Istoria della città di Viterbo edita nel 1742 da Feliciano Bussi; l’approssimativa trascrizione di un secolo prima fu utilizzata dal cronista per avvalorare l’antichità della città e delle sue istituzioni comunali:

“… io rispondo coll’iscrizione di un’antica Lapide, esistente nel Bottino, o sia Acquedotto della Fontana grande di Viterbo, nella quale sin dall’Anno 951 trovasi il detto Viterbo notato come Città, ed i di lei Magistrati decorati col nome di Consoli”.

Per avere una ricognizione più attenta e competente di quelle lastre bisognerà attendere l’estate del 1824, allorquando una spedizione di studiosi locali scese di nuovo nel bottino presso il terreno di S. Maria in Gradi, stavolta coltivato come vigneto. Il gruppo di ricercatori era composto da Pio Semeria, Luigi Anselmi, Stefano Camilli e Francesco Orioli; quest’ultimo così racconta quell’esplorazione:

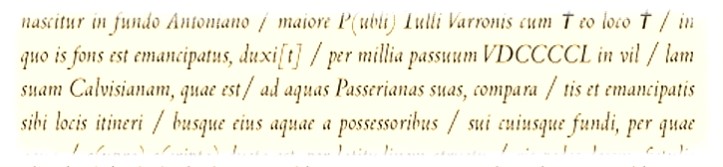

“la trovai (la lapide) tuttora murata nell’ antico suo posto sotto una vigna presso il convento di S. Maria ad Gradus, e dopo tre giorni di continuate comuni ispezioni, cosi potei finalmente copiarla con qualche speranza d’ essere stato fedelissimo trascrittore.

MVMMIVS NIGER

VALERIVS VIGELVS [VEGETUS] CONSVLAR

AQVAM SVAM VIGEILAINAM [VEGETIANAM] QVAE

NASCITVR IN FVNDO ANIONIANO [ANTONIANO]

MAIORE P. IVLII [TULLI] VARRONIS CVM EO LOCO

IN QVO IS FONS EST EMANCIPATVS DUXIT

PER MILLIA PASSVVM VDCCCCL IN VIL

LAM SVAM CALVISIANAM QVAE EST

AD AQVAS PASSERIANAS SVAS COMPARA

TIS ET EMANCIPATIS SIBI LOCIS ITINERI

BVSQVE EIVS AQVAE A POSSESSORIBVS

SVI CVIVSQVE FVNDI PER QVAE AQVA

SUB [SUPRA SCRIPTA] DVCTA EST PER LATITVDINEM STRVCTV

RIS PEDES DECEM FISTVLIS PER LATITVDI

NEM PEDES SEX PER FVNDOS ANIONIAN [ANTONIANO]

MAIOREM ET ANIONIANVM [ANTONIANO] MINOR

P.IVLII [TULLII] VARRONIS ET BALBIANVM [BAEBIANUM] ET

PHELINIANVM [PHILIANUM] AVLCEI [AVILEI] COMMODI

ET PETRONIANVM P.IVLII [TULLI] VARRONIS

ET VOLSONIANVM HERENNI POLYBI

ET FVNDANIANVM CAETENNI PROCULI

ET CVTTOLONIANVM CORNELI LATIALIS

ET SERRANVM INFERIOREM QVINTINI

VERECVNDI ET CAPITONIANVM PISTRANI

CELSI ET PER CREPIDINEM SINISTERIOR [SINISTRIOREM]

VIAE PVBLICAE FERENTIENSES ET SCIRPI

ANVM PISTRANIAE LEPIDAE ET PER VIAM

CASSIAM IN VILLAM CALV1SIANAM SVAM

ITEM PER VIAS LIMITESQVE PVBLICOS

EX PERMISSV S.C.[3]

Poco lungi dal primo sasso è un secondo uguale, contenente la stessa epigrafe, o almeno analoga, ma notabilmente più danneggiata dal tempo, giacché vi si legge solamente:

… ALISET …

SIS ET SCIRPI … STRANIAE LEPIDAE

ET PER VIAM CASSIM IN VILLAM SVAM

CALVISIANAM ITEM PERVIAS LIMIT…

QUE PVBLICO SEX PERMISSV ”

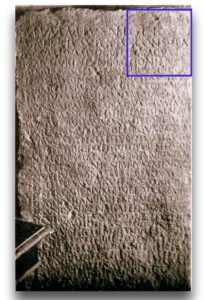

Questa seconda e mal conservata lapide andò irrimediabilmente perduta nel tempo, anche se fu possibile catalogarla[4] nel XIX secolo grazie all’opera dell’epigrafista Eugen Bormann.

La prima e completa iscrizione venne, invece, asportata dal bottino e dislocata nel Museo Civico di Viterbo[5] dove fu oggetto di schedatura[6] e di varie traduzioni; purtroppo, andò in frantumi durante i bombardamenti aerei che colpirono il complesso museale durante la II Guerra Mondiale. Di essa non resta che una scheggia con sole quattro righe, grande 26×22 centimetri, oggi visibile presso l’ingresso del Museo, incassata nel muro di destra.

Nel 1934, durante i lavori di apertura dell’attuale via Ascenzi, non lontano dalla chiesa di S. Maria della Salute, fu ritrovato un terzo esemplare dell’epigrafe, stavolta su marmo bianco, riutilizzato nei secoli successivi come lastra pavimentale. Oggi è conservato nel Museo della Rocca Albornoz e si presenta in quattro frammenti che compongono un parallelepipedo di 44×60 cm. dai contorni mutilati. Il testo superstite è pressappoco la metà di quello della lastra rinvenuta nel bottino di S. Maria in Gradi.[7]

Ecco la traduzione completa dell’iscrizione:

MUMMIO NIGRO VALERIO VEGETO, DI RANGO CONSOLARE, HA CONDOTTO LA SUA ACQUA VEGEZIANA DALLA FONTE, CHE NASCE NEL FONDO ANTONIANO MAGGIORE DI PUBLIO TULLIO VARRONE, AVENDOLA ACQUISTATA IN PIENA LIBERTÀ INSIEME CON IL LUOGO DA CUI SCATURISCE, PER 5950 PASSI VERSO LA SUA VILLA CALVISIANA, CHE SI TROVA PRESSO LE SUE ACQUE PASSERIANE, DOPO AVER ACQUISTATO E AFFRANCATO I LUOGHI E I PERCORSI DI QUELL’ACQUA DAI POSSESSORI DI CIASCUN FONDO ATTRAVERSO CUI L’ACQUA STESSA VIENE CONDOTTA, CON UN’AREA DI DIECI PIEDI PER LE STRUTTURE MURARIE E DI SEI PIEDI PER LE TUBATURE, ATTRAVERSO I FONDI ANTONIANO MAGGIORE E ANTONIANO MINORE DI PUBLIO TULLIO VARRONE, I FONDI BEBIANO E FELINIANO DI AVILEO COMMODO, IL FONDO PETRONIANO DI PUBLIO TULLIO VARRONE, IL FONDO VOLSONIANO DI ERENNIO POLIBIO, IL FONDO FUNDANIANO DI CETENNIO PROCULO, IL FONDO CUTTOLONIANO DI CORNELIO LATINO, IL FONDO SERRANO INFERIORE DI QUENTINNO VERECUNDO, IL FONDO CAPITONIANO DI PISTRANO CELSO, E PER IL LATO SINISTRO DELLA VIA PUBBLICA FERENTIENSE E PER IL FONDO SCIRPIANO DI PISTRANIA LEPIDA, LUNGO LA VIA CASSIA E LA SUA VILLA CALVISIANA, NONCHE’ PER ALTRI CONFINI PUBBLICI AVENDONE OTTENUTO IL PERMESSO IN BASE AD UN DECRETO SENATORIALE.

Il testo non alludeva affatto ad un opera idraulica d’epoca altomedievale, come vagheggiato dai primi esploratori seicenteschi, ma testimoniava la costruzione di un grandioso acquedotto privato romano, la cosiddetta Aqua Vegetiana, la cui realizzazione viene fatta risalire alla fine dell’impero di Adriano (117-138) se non addirittura all’età di Antonino Pio (138-161).

Probabilmente posizionate lungo tutto il tracciato del manufatto, le epigrafi erano una sorta di “segnaletica” che certificava la proprietà dell’acquedotto e il suo legittimo passaggio attraverso terreni privati e pubbliche strade.

UN PADRONE D’ORIGINE ISPANICA

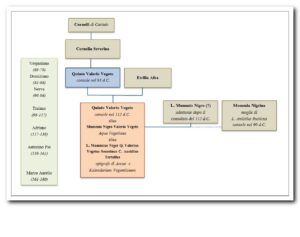

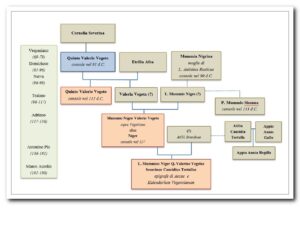

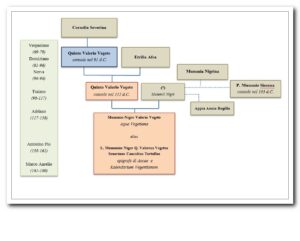

Il proprietario dell’acquedotto, Mummio Nigro Valerio Vegeto, apparteneva alla famiglia senatoriale romana dei Valerii Vegeti.

Originari della Betica (Andalusia), i Vegeti beneficiavano di vastissime proprietà nel sud della penisola spagnola e nel territorio pugliese; la loro ricchezza era legata alla produzione e commercio dell’olio[8] nonché al prestito di denaro ad interesse, attività quest’ultima documentata dal Kalendarium Vegetianum, una sorta di registro dei crediti che l’impero acquisì dalla famiglia, per confisca o donazione, durante i primi anni del governo di Marco Aurelio (161-180 d.C.).[9]

Alcuni esponenti dei Vegeti ricoprirono importanti cariche pubbliche; per far fronte ai loro impegni politici presso la capitale dell’Impero fecero costruire sul colle del Quirinale una fastosa domus della quale si suppose di aver trovato le tracce nel corso di scavi archeologici eseguiti nel XVII secolo.[10]

Il capostipite della famiglia fu un Quinto Valerius Vegetus che rivestì la carica di console nell’anno 91 d.C. sotto l’imperatore Domiziano; ma si ritiene che la sua ascesa all’ordine senatoriale avvenne già all’epoca di Vespasiano.

La sua città di provenienza era Florentinum Iliberritanorum, l’attuale Granada; due epigrafi rinvenute presso quest’importante municipio betico attestano che egli era figlio della sacerdotessa (flaminica) Cornelia Severina[11] e marito di una certa Etrilia Afra, membro di una famiglia originaria della colonia spagnola di Tucci.[12]

Oltre all’epigrafe dell’Aqua Vegetiana, esistono altre fonti sopravvissute a quasi duemila anni di storia che documentano l’esistenza di una chiara discendenza di questo Valerio Vegeto “granadino”.

I Fasti Consulares citano un Q.[uinto] Valerius Vegetus console suffetto (sostituto) nell’anno 112 d.C., sotto l’imperatore Traiano; gli storici lo considerano unanimemente il figlio dell’omonimo e precedente console iberico.

Ad Aecae, l’odierna Troia in provincia di Foggia, è stata ritrovata una lapide dedicatoria a Iuppiter Dolichenus Exuperantissimus che reca il nome di un L. Mummius Niger Q. Valerius Vegetus Seuerinus C. Aucidius Tertullus.[13]

Alcuni autori ritengono che i due predetti personaggi siano, in realtà, la stessa persona e che questa coincida con il Mummio Nigro Valerio Vegeto dell’acquedotto viterbese.[14]

Le evidenti discrepanze onomastiche possono essere spiegate ammettendo l’intervento di un’adozione, istituto piuttosto diffuso tra i romani.[15]

Dopo il consolato del 112, Quinto Valerio Vegeto fu, dunque, adottato da un L. Mummius Niger, forse padre o fratello della Mummia Nigrina cantata da Marziale.[16] Alla morte del padre putativo, Quinto Valerio Vegeto ne ereditò il patrimonio, in particolare concentrato in Puglia, che riunì a quello già posseduto in Spagna e in Etruria.

Per effetto della successione, aggiunse ai cognomi originari quelli che attestavano l’adesione alla gens Mummia, da cui il nome Mummio Nigro Valerio Vegeto delle iscrizioni viterbesi. Quanto al sintagma “Seuerinus C. Aucidius Tertullus” dell’iscrizione pugliese, assente nelle altre fonti, richiamava semplicemente ascendenti iberici.[17]

Tuttavia, l’ipotesi appena descritta presuppone che questo «unico» Valerio Vegeto abbia avuto una vita particolarmente lunga per l’epoca. L’epigrafe di Aecae, infatti, viene generalmente fatta risalire alla fine dell’impero di Antonino Pio (138-161) se non all’età di Marco Aurelio (161-180), periodi nei quali Valerio Vegeto, console nel 112, doveva aver oltre 70 anni, atteso che la carica consolare si acquisiva, solitamente, intorno ai 40 anni.

Altri studiosi forniscono una diversa lettura delle testimonianze archeologiche di cui disponiamo e suggeriscono di attribuirle a personaggi distinti, seppure legati da parentela diretta, e appartenenti a tre successive generazioni.[18]

Altri studiosi forniscono una diversa lettura delle testimonianze archeologiche di cui disponiamo e suggeriscono di attribuirle a personaggi distinti, seppure legati da parentela diretta, e appartenenti a tre successive generazioni.[18]

Il Mummio Nigro Valerio Vegeto dell’Aqua Vegetiana sarebbe stato il figlio di una Valeria[19], sorella del Valerio Vegeto console nell’anno 112, e di un Mummius Niger, membro dei Mummi originari della Spagna meridionale[20].

Alcuni studi dimostrerebbero che Mummio Nigro Valerio Vegeto, alla pari dello zio, rivestì la carica consolare; viene, infatti, identificato con il Niger che in un diploma militare datato 125 viene indicato quale console assieme a P. Lucius Cosconianus.[21]

Mummio Nigro Valerio Vegeto si sarebbe quindi sposato con una aristocratica legata, per parentela o adozione, alla famiglia degli Atilii Branduae, importante gens romana cui apparteneva Atilia Caucidia Tertulla, moglie del senatore Appio Annio Gallo e madre di Appia Annia Regilla[22].

Dal matrimonio nacque il L. Mummius Niger Q. Valerius Vegetus Seuerinus Caucidius Tertullus menzionato nella lapide dedicatoria di Aecae, figura che sarebbe vissuta sotto l’impero di Marco Aurelio (161-180). Egli ereditò i possedimenti materni in Puglia[23] e aggiunse al polinomio paterno i cognomi “Severinus”, relativo all’ava spagnola Cornelia Severina[24], e “Caucidius Tertullus”, che richiamava con evidenza le ascendenze della madre.

Non mancano, in fine, ipotesi intermedie[25] che si limitano ad identificare il Mummio Nigro Valerio Vegeto “viterbese” con quello “pugliese”; dunque, un unico personaggio vissuto sotto Adriano e Antonino Pio, figlio del console Valerio Vegeto ricordato dai Fasti e di una donna della casa dei Mummii, a sua volta collegata in qualche modo ad un ramo degli Atilii Branduae con interessi nella Regio II[26].

UN POTENTE CONSOLE TARQUINIESE

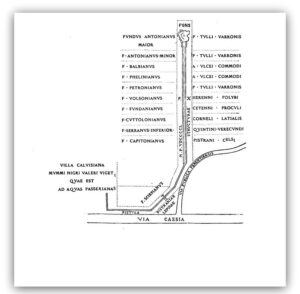

Le epigrafi dell’Aqua Vegetiana sono un’interessante testimonianza sia delle tecniche costruttive degli acquedotti romani (latitudinem structuris pedes decem fistulis per latitudinem pedes sex) che della pratica di acquistare la sorgente e la striscia di terreno sulla quale realizzare il manufatto privato (comparatis et emancipatis sibi locis itineribusque eius aquae a possessoribus sui cuiusque fundi, per quae aqua supra scripta, ducta est).

Ma, soprattutto, forniscono un minuzioso quadro dei fondi che venivano attraversati dal condotto, che si dice essere lungo 5.950 passi, vale a dire quasi 9 kilometri. Per ciascuna tenuta viene indicato il nome del relativo proprietario.

Tra tutti spicca quello di Publio Tullio Varrone, titolare di ben tre appezzamenti: il fondo Antoniano Maggiore, quello Antoniano Minore e quello Petroniano.

Questi era un importante membro della gens tarquiniese dei Varroni, diretto discendente di un personaggio che fu questore di Creta e Cirenaria nonché proconsole della Macedonia sotto Domiziano (81-96 d.C.). [27]

La carriera di Publio Tullio Varrone ci è nota nel dettaglio grazie ad una lapide ritrovata a Tarquinia[28] e a lui dedicata da un certo P. Tullio Callisto, forse un liberto.[29] Il suo cursus honorum ebbe inizio con le funzioni di “quinquennale” nella città d’origine e con la pretura d’Etruria; dopo essere stato decenviro, sotto Traiano (98-117) fu tribuno militare della Legio XVI Flavia di stanza in Medioriente; fu quindi questore urbano, edile ceriale e pretore e, con l’avvento di Adriano, fu legato della Legio XII Fulminatae in Cappadocia e della Legio VI Victricis stanziata nella Germania meridionale e poi nell’isola britannica.[30] Dopo la carica di proconsole della Betica, fu prefetto del Tesoro di Saturno e nell’aprile 127 divenne console. Curatore degli argini del Tevere e delle cloache urbiche, venne cooptato per il collegio degli Auguri; dopo aver ricoperto la legatura imperiale nella Mesia Superiore verso l’anno 135, concluse la sua attività politica come proconsole d’Africa sotto Antonino Pio.

Non mancano autori che attribuiscono ai Varroni il possesso della cosiddetta Villa del Belvedere, una residenza romana scoperta nel giugno 1720 a Viterbo presso gli orti della chiesa della Ss. Trinità; ogni traccia della struttura è andata irrimediabilmente perduta, restano solo i disegni degli stupendi mosaici.[31]

Tra gli altri proprietari citati nelle iscrizioni, vi è un Corneli Latialis, proprietario del fondo Cuttoloniano, da alcuni identificato con Cornelius Latinus medico nominato sotto Antonino Pio.[32] Herenni Polybi del fondo Volsoniano potrebbe, invece, essere legato ad una gens, gli Herenni o Hereni, più volte attestata in Etruria soprattutto in epoca repubblicana.[33] Il “Proculo” della tenuta Fundaniano doveva appartenere ai Caetennii di Volsinii (Bolsena), una famiglia di cui non si conoscono personaggi di alto lignaggio, ma che doveva la sua ricchezza al commercio e alle attività artigianali.[34]

UNA VERA E PROPRIA MAPPA FONDIARIA

Considerata la scomparsa di qualsiasi emergenza architettonica dell’acquedotto, la ricostruzione del suo percorso sulla base della moderna topografia non è agevole. Il tentativo è reso ancor più arduo se si considera che il paesaggio della campagna viterbese della metà del II secolo d.C. non forniva particolari punti di riferimento, essendo caratterizzato essenzialmente da vasti latifondi e da alcuni isolati edifici rurali collegati tra loro da un reticolo di strade sterrate.

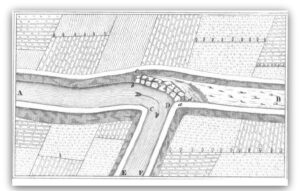

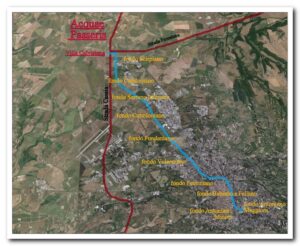

Si può, comunque, azzardare un’ipotesi costruita su qualche suggestiva corrispondenza onomastica e sui pochi dettagli topografici certi. Uno di questi è il caput acquae che, come detto, era presso il convento di S. Maria in Gradi, la cui area corrisponde grossomodo con una parte del «fondo Antoniano Maggiore» (aqvam qvae nascitvr in fvndo antoniano maiore). L’acquedotto scendeva lungo la direttrice dell’odierna via S. Maria in Gradi dove, in epoca medievale, fu intercettato dalla condotta che portava l’acqua a Fontana Grande; in un manoscritto di fine Ottocento,[35] si legge che il «fontanaro» Settimio Piacentini aveva individuato il punto dell’innesto all’altezza dello spiazzo che anticipa i gradini e la facciata della chiesa di Gradi.

L’area di S. Sisto fino a Fontana Grande, e forse oltre, costituivano il «fondo Antoniano Minore»; un’eco di questo possedimento varroniano è verosimilmente rimasta nel vico o casale Antoniano attestato nel IX secolo[36], la cui pieve, S. Pietro,[37] era situata lungo l’attuale via La Fontaine.

Giunto nei pressi del giardino di Villa Gentili[38], l’acquedotto Vegetiano piegava piuttosto repentinamente verso nord ed iniziava a correva lungo il terrapieno che accompagnava le mura medievali dalla Porta di S. Sisto[39] fino a quella che, ancora nel Cinquecento, era una cava di pietrame.[40]

Questa brusca virata[41] fornisce lo spunto per una inedita riflessione sull’antico nome di Fontana Grande, ossia Fonte del Sepale,[42] generalmente associato al termine latino saepes nell’accezione di recinto; si ritiene, infatti, che in origine la vasca della fontana fosse circondata da un’alta siepe che impediva l’abbeveramento da parte degli animali. Va tuttavia osservato che, sempre derivata dal verbo saepire (cingere), esisteva parola saepta che i romani usavano per indicare gli ostacoli artificiali costruiti per respingere o divergere il corso delle acque verso le bocche dei canali.[43] Si può, quindi, azzardare l’ipotesi che all’altezza dell’odierna Porta Romana il naturale scorrimento dell’acquedotto venisse deviato da una barriera che assolveva anche alla funzione di chiusa. La Fontana del Sepale, pertanto, era forse così chiamata per aver tratto le sue acque da quell’antica cateratta, una «sepia» appunto.

Dopo questa parentesi, torniamo alla descrizione del percorso compiuto dall’acquedotto romano. Questo continuava verso settentrione, lungo un pendio che, in sostanza, ricalcava la direttrice della cinta muraria fino a Porta della Verità[44] e alla successiva costa che ospita i ruderi del palazzo di Federico II; di quest’antica struttura ancora oggi è visibile un pozzo circolare che attingeva ad un cunicolo dove nel Duecento doveva scorrere un rivo d’acqua, probabile retaggio dell’Aqua Vegetiana.

Buona parte dell’acquedotto era infatti sotterranea e si svolgeva attraverso canali coperti scavati nella roccia o costruiti in muratura (specus) che venivano impermeabilizzati attraverso un rivestimento in cocciopesto (opus signinum) composto da frammenti di laterizi e malta; di tratto in tratto, per la necessaria areazione o per le operazioni di pulizia, si apriva nella copertura uno spiramen che assumeva l’aspetto di un vero e proprio pozzo. Da quanto indicato nelle epigrafi sappiamo, tuttavia, che erano presenti lunghe sezioni realizzate con tubi (fistulis) di piombo o di peperino innestati tra loro con una maschiettatura.

A ridosso dell’attuale Porta S. Marco iniziava un forte dislivello che anticipava il vallone tagliato dal torrente Urcionio, che qui formava addirittura delle cascatelle. Per valicare il salto e consentire al dotto di raggiungere il lato opposto fu necessario costruire un piccolo ponte con delle arcate. E’ plausibile che proprio da queste arcuazioni, chiamate arciones o arxones, derivasse l’uso di chiamare il torrente col nome di Arcione, poi corrotto in Urcionio.[45]

Poiché l’acquedotto attraversava 12 fondi (incluso quello d’arrivo) su una distanza complessiva di circa 8,800 kilometri, si può sommariamente affermare che in media vi doveva essere una tenuta ogni 800 metri[46]; quindi le proprietà di Avileo Commodo, cioè i fondi Bebiano e Feliniano, e il fundus petronianum dei Varroni,[47] dovrebbero all’incirca costituire le ultime tenute ricadenti nel circuito dell’odierna città.

La condotta procedeva in linea con il tratto urbano della moderna Cassia, come dimostrerebbero alcuni tubi in peperino rinvenuti nel 1931 presso Prato Giardino.[48] Quindi muoveva verso nord, in direzione dell’area termale del Bagnaccio, seguendo grossomodo la direttrice della strada vicinale Piazza d’Armi.[49] La necessaria continuità di pendenza lungo questo ampio percorso pianeggiante era garantita da muri pieni o ad arcatelle che agivano da scivolo per i canali dove scorreva l’acqua.

Dopo aver tagliato i fondi di Erennio Polibio, Cetennio Proculo, Cornelio Latino, Quentino Verecundo e Pistrani Celsi, l’acquedotto raggiungeva la sostruzione sinistra della strada Ferentana che, provenendo dall’odierna contrada Pian di Giorgio, scendeva fino a Valle Palombella.

In questo segmento la strada attraversava le proprietà di Pistrania Lepida, ovverosia il fondo Scirpiano, la cui denominazione derivava dalla fitta presenza di scirpis, cioè erbe palustri, giunchi;[50] la tenuta ricomprendeva le terme di Prato Vecchio[51] e quelle del Bacucco[52], quest’ultime alimentate dalla sorgente delle Serpi, il cui nome potrebbe essere anch’esso un’alterazione del fitonimo «scirpi».

Una possibile reminiscenza dei tenimenti di Pistrania Lepida, e del probabile parente Pistrani Celsi, è forse rappresentata dal fondo Pistrinianum citato in una bolla pontificia del IX secolo.[53]

L’acquedotto costeggiava la Ferentana fino al punto in cui questa intersecava la via consolare Cassia,[54] quindi terminava il suo percorso nei pressi della Villa Calvisiana di Mummio Nigro Valerio Vigeto situata nel territorio delle Acquae Passeris.

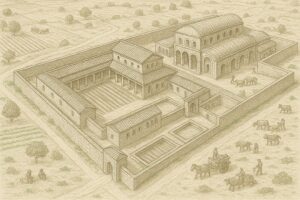

L’Acqua Passeriana[55] era un’importante stazione di posta (mansio) della Cassia situata nei pressi dei Bagni del Bacucco. Vi dovevano essere un edificio principale destinato all’ospitalità dei viaggiatori, gli alloggiamenti per i postiglioni, i magazzini e le scuderie nonché gli insediamenti per i residenti e le immancabili piscine alimentate dalle sorgenti ipotermali; il tutto sotto la sovrintendenza di un ufficiale governativo, il mansionarius.

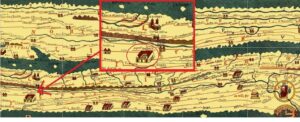

Le Acquae Passeris sono chiaramente raffigurate nella Tavola Peutingeriana[56] come una grande struttura quadrangolare avente un’area scoperta al centro.[57] In questa sorta di mappa stradale dell’impero romano, la stazione è indicata a cavallo di una linea rossa che rappresenta la Cassia, a metà distanza tra Volsinis (Bolsena) e Forum Cassii (Vetralla).

Il fatto che nelle epigrafi viterbesi si attesti l’appartenenza dell’Acqua Passeriana a Mummio Nigro Valerio Vigeto (aquas passerianas suas) lascia supporre che nel II secolo d.C. le infrastrutture della mansio avessero perso una parte delle loro funzioni pubbliche e che la stessa fosse stata inglobata nei vasti possedimenti del ricco aristocratico romano divenendo una sorta di porto viario privato.[58]

E’ probabile, inoltre, che col tempo il nome della stazione finisse con il qualificare l’intera area che comprendeva le insorgenze termali della Valle Castallana, in particolare quelle del Bacucco, della Lettighella[59] e della Colonnella. Non a caso il poeta Marziale in un epigramma dedicato alle acque termali etrusche menziona, indistintamente, le ferventes passeris undae, ossia le «ribollenti onde passeriane».[60]

Centro dell’intera tenuta era la Villa Calvisiana, la cui esatta ubicazione è sconosciuta; doveva ergersi in un’area compresa tra le falde di Monte Jugo e i Bagni della Colonnella,[61] in una posizione in cui la vista poteva agevolmente intercettare l’intera pianura tagliata dalla Cassia e chiudersi a meridione sulle rotonde linee dei monti Cimini.

Sul nome di questa residenza signorile non vi sono certezze. Orioli propone un possibile collegamento con la «nobilissima» famiglia dei Calvisii che, originaria di Spoleto, ebbe tra i suoi esponenti molti importanti consoli[62]. Uno di essi fu quel Gaio Calvisio Sabino che nel 39 d.C. si tolse la vita assieme alla moglie per sottrarsi ad un processo per tradimento e malcostume;[63] tuttavia, il suicidio non preservò i beni della famiglia dalla confisca; probabilmente, fu allora che la villa dell’ager viterbese venne incorporata nel patrimonium princips e, in seguito, acquisita dai Vegeti.[64]

Di questo sontuoso edificio, così come del suo acquedotto tratto dalle falde dei Cimini, non rimane più nulla; di tanto in tanto un frammento ceramico, qualche tessera musiva o resti di tubature plumbee riaffiorano tra i solchi della terra arata dei campi, ma niente altro.

Articolo curato da Sermarcus Demontfort

disegni di Marco Serafinelli

Bibliografia

Acquedotto Vegetiano e Villa Calvisiana:

F. Cambi, Archeologia dei paesaggi antichi: fonti e diagnostica

S. Cammilli, Terme del Bacucco, Lettera al prof. Gerhard.

P. Giannini, Centri Etruschi e Romani nell’Etruria Meridionale

L. Maganzani, Cd. Aqua Vegetiana

S. Medichini, La Chiesa di S. Angelo, riordinato dal Prof. Costantino Zei

F. Orioli, Viterbo e il suo territorio

T. Rovidotti, Due iscrizione della regio VII. 1. Mappa fondiaria dell’ager Viterbensis

C. Zei, Le terme romane di Viterbo

Valeri Vegeti:

A. F. Caballos Rufino, Fórmulas de promoción al Amplissimvs Ordo de las elites Béticas

C. Castillo García, Senadores béticos

F. Des Boscs-Plateaux, Les stratégies familiales des Chevaliers et Sénateurs Hispano-Romains

F.J. Lomas e P. Saez, El Kalendarium Vegetianum, la Annona y el comercio del aceite

M. Orfila Pons, Elena Sánchez López, Granada, la ciudad de Los Valerii Vegetii

H.G. Pflaum, La part prise par les chevaliers romains originaires d’Espagne à l’administration impériale

Varroni:

F. Chausson, Hommage des Lyonnais à deux patrons sénatoriaux sous le règne d’Antonin le Pieux

M. Corbier, L’Aerarium Saturni et l’Aerarium Militare

Mummi:

A. F. Caballos Rufino, Del municipio a la corte la renovación de las elites romanas

__________________

[1] Torre costruita nel 1273 e in seguito demolita. Sorgeva su via S. Maria in Gradi, poco prima dell’incrocio con via S. Maria della Grotticella.

[2] Reformationum Comunis Viterbii, p. 330.

[3] Tra parentesi la trascrizione corretta secondo la lettura fornita da E. Bormann.

[4] CIL, XI, 3003B.

[5] Nel febbraio del 1869 era ancora nel bottino, assieme all’altra malridotta, come ebbe modo di attestare Mons. Simone Medichini che ispezionò i cunicoli assieme all’Ispettore delle Antichità Giosafat Bazzichelli. Il prelato affermò che “fu vera ventura felicissima che il primo rimasto completo, poco dopo di quel tempo venisse estratto per essere trasportato ove poté esaminarsi posatamente.” S. Medichini, La Chiesa di S. Angelo, riordinato dal Prof. Costantino Zei, p. 119.

[6] CIL (Corpus Inscriptionum Latinarum) XI, 3003A.

[7] T. Rovidotti, Due iscrizione della regio VII. 1. Mappa fondiaria dell’ager Viterbensis.

[8] Sono state ritrovate diverse anfore olearie, datate all’incirca 150 d.C., che portano la sigla K.V., da alcuni interpretata come acronimo di Kalendarium Vegetianum (D. Manacorda). Un’altra anfora ritrovata a Villar Tesoro aveva il marchio L.M.VE, possibile abbreviazione di L[uci] M[ummi] VE[geti]. Recentemente è stato ritrovato un sigillo recante Hispalis (Siviglia) e la sigla F.VEG. che potrebbe significare figlinae vegetiana (bollo vegetiano). Presso l’antico porto fluviale di Testaccio è stata ritrovata un’anfora olearia proveniente dalla Betica con la scritta L. Luni Vegeti, forse un commerciante imparentato con i Valerii Vegeti o un loro liberto. (F.J. Lomas y P. Saez)

[9] Il “Kalendarium” è menzionato in diverse epigrafi che elencano i procuratores nominati per la gestione dei crediti e delle attività economiche connesse al patrimonio dei Valerii Vegeti in Betica e Lusitania. D. Manacorda, Il Kalendarium Vegetianum e le Anfore della Betica.

[10] Durante gli scavi eseguiti nel 1641 in un’area attigua all’attuale via XX Settembre, presso l’angolo nord-ovest del palazzo Ministero della Difesa, furono ritrovati i resti di una residenza dotata di ninfeo e pavimenti musivi databili alla fine del I secolo d.C.. La scoperta nei pressi di una fistula plumbea con l’iscrizione Q. Valeri Vegeti (CIL XV, 7558) consentì di collegare l’edificio ai Vegeti (R. Lanciani, Tav. XVI). L’ipotesi che si trattasse della loro domus fu rafforzata dal fatto che alcune strutture murarie erano realizzate con una tecnica costruttiva assai rara a Roma (tapial), ma diffusa in Spagna. A. Balil, Los Valerii Vegeti, una familia senatorial oriunda de la Betica.

[11] CIL, II, 2074: CORNELIAE / P(ublii) F(iliae) SEVERINAE / FLAMINICAE / AVG(usti) MATRI /VALERII VEGETI. La famiglia di Cornelia Severina era originaria di Castulo, sempre in Andalusia. Non mancano studiosi che, tuttavia, la ritengono moglie e non madre di Valerio Vigeto console nell’anno 91. A. Caballos, Los Senadores hispanorromanos; Des Boscs-Plateaux, Les Stratégies Familiales Des Chevaliers et Sénateurs Hispano-Romains.

[12] CIL, II, 2077: ETRI(liae) E(trili) F(iliae)/ AFRAE/ VALERII VEGETI / CONSVLIS (scil.uxori)/ FLORENTINI ILIBERRIT(ani) D(ecreto) D(ecurionum). Era forse la figlia di Etrilio Afer e di Anicia Postuma, celebrati come aristocratici presso Tucci, attuale Martos, nella provincia spagnola di Jaén.

[13] CIL. IX, 948: Iove Dolic(heno)/ Exuperantissimus/ L. Mummius Nig(er) Quintus Valeriu(s)/ V(e)g(e)tus Severin(us)/ C. Au(c)tdius Tertu/(lus).

[14] A. Degrassi, I fasti consolari dell’impero romano. Di recente, nella località pugliese di Torre Guevara, proprio nel territorio di Aecae, è stato ritrovato un signaculum bronzeo, non antecedente al II sec. d.C., recante l’incisione Callisti/ Q(uinti) Valeri Vegeti. Callisto era verosimilmente uno schiavo cui era affidata l’amministrazione dei beni del console. Siamo in presenza di una reperto che fornisce un interessante supporto all’identificazione del console dell’anno 112 con il Mummius Niger Valerius Vegetus attestato in Puglia. A.V. Romano e G. Volpe, Paesaggi e insediamenti rurali nel comprensorio del Celone fra Tardoantico e Altomedioevo.

[15] L’ipotesi viene descritta da F.J. Lomas e P. Saez in El Kalendarium Vegetianum, la Annona y el comercio del aceite. Una diversa ricostruzione è proposta da W. Eck, per il quale il console del 91 Q. Valerius Vegetus si sposò con due vedove, Etrilia Afra e una Mummia Nigrina. Da questo presunto secondo matrimonio sarebbe disceso L. Mummius Niger Q. Valerius Vegetus Seuerinus Caucidius Tertullus.

[16] Fu moglie di L. Antistius Rusticus, un oriundo iberico (Granada) governatore della Cappadocia morto nel 93 o nel 94. Ricca e influente, divenne la protrettrice del poeta Marziale, il quale gli dedicò un celebre epigramma (Epistole marziali, 4.75).

[17] Il cognome Seuerinus discendeva dalla nonna paterna Cornelia Severina; i Tertulli, invece, erano una famiglia granadina, come proverebbe un’epigrafe (CIL II 208) che attesta “P(ublio) Manilio P(ubli) f(ilio) Gal(eria) / Urbano d(ecreto) d(ecurionum) / Manilia P(ubli) f(ilia) Tertu/lla soror ho/nore usa im/pensam remisit”.

[18] R.Syme; C. Castillo García; Des Boscs-Plateaux.

[19] Una Valeria Vegeta è attestata in un’epigrafe (CIL II, 500) trovata ad Augusta Emerita (Merida, Spagna): G(ai) All M(arci) lib(erti) Aeminiens(is) patris Allia (D)anae genero obsequentissimo Val(eria) Vegeta. Ma probabilmente si trattava di una liberta.

[20] Il gentilizio Mummius è spesso documentato nella penisola iberica. Si ritiene che il ramo principale fosse originario della regione attorno a Hispalis (Siviglia) o comunque del basso corso del fiume Guadalquivir. Probabilmente esisteva una qualche relazione parentale con i Mummii Sisennae, cui appartenevano P. Mummio Sisenna, console ordinario nel 133 d.C e più tardi legato in Britannia, e suo figlio P. Mummio Sisenna Rutiliano.

I Mummii dovevano avere possedimenti in Puglia come dimostrerebbe un frammento di iscrizione ritrovato nel mausoleo di Bagnoli (Canosa) recante il nome PIA/MVM. Dal momento che la parola Pia è seguita da un punto, si può immaginare che fosse il cognome anteposto al gentilizio Mummia.

[21] W. Eck, Ein Diplom für die Classis Ravennas vom 22. November 206. M. Roxan, Roman Military Diplomas.

[22] Annia Regilla fu moglie del senatore e retore Erode Attico; da parte di padre era imparentata con l’imperatrice Annia Galeria Faustina, moglie di Antonino Pio e zia del futuro imperatore Marco Aurelio.

[23] E’ ampiamente documentato il possesso di terre nei dintorni di Canuvium (Canosa) da parte della famiglia di Appia Annia Regilla. Lo stesso Erode Attico s’interessò per la costruzione di un acquedotto presso Canosa.

[24] Vedi nota 11.

[25] M. P. Muñoz; A. Caballos Rufino; A. Capannari; M. Orfila Pons e E. Sánchez Lópe.

[26] La regio II Apulia et Calabria era una delle regioni augustee d’Italia. Il territorio comprendeva l’attuale Puglia, la zona orientale dell’attuale Basilicata e l’Irpinia.

[27] La sua esistenza è documentata da una lapide conservata nel Palazzo Papale di Viterbo: xvir militib. iudicand./ Tr(ibuno) mil(itum) leg(ionis) VIII bis august(ae)/q(uinto) urbano pro(consuli) q(uaestori) provinc(iae)/Cretae et Cyrenarum/aedili pl(ebis), pr(aetori) legato divi/Vespasiani leg(ionis) XIII geminae,/proco(n)s(uli) provinc(iae) Macedoniae/P(ublius) Tullius Varro/optimo patri. CIL, XI, 3004. Questa la traduzione: “[P. Tullio, dei Varroni della tribù Stellatina], decemviro giudiziario, tribuno militare dell’VIII Legio Augusta, questore urbano, proconsole e questore della provincia di Creta e della Cirenaica, edile della plebe, pretore, legato della XIII Legione Gemina del divino Vespasiano, proconsole della provincia di Macedonia. Publio Tullio Varrone offrì all’ottimo padre suo”.

La lastra di marmo venne rinvenuta nelle cucine del palazzo; infatti era stata utilizzata, rovesciandola, come piano per stendere la pasta. Nel 1931 fu restaurata e fatta installare nella Sala dei Conclavi.

Il dedicante è, generalmente, identificato con il proprietario dei fondi viterbesi che fu console nel 127 d.C.. Tuttavia, non mancano studiosi (B. Liou, H.G. Pflaum, F. Chausson) che vi riconoscono un altro P. Tullius Varro, ovvero il personaggio nominato, quale amicus rarissimus, tra i beneficiari del testamento redatto nell’anno 108 d.C. dal senatore Cn. Domitius Afer Titius Marcellus Curvius Tullus (CIL, VI, 10229). Accettando questa seconda ipotesi, il Publio Tullio Varrone console nel 127 d.C. andrebbe considerato figlio del Publio Tullio Varro attestato nel 108 e nipote del capostipite proconsole della Macedonia.

[28] Sempre a Tarquinia, all’interno delle rovine delle cosiddette Terme Tulliane, esiste un’altra lapide che ricorda il lascito di 3.300 sesterzi fatto a P. Tullio Varrone dal padre per la costruzione dell’impianto termale pubblico: th]ermas municipi [tarquinien]s(is) quas P(ublius) Tullius / pater eius co (n)s(ul) Au[g(usti) legato s]estertio ter et tr(icies) / testamento f[ieri iussi]t adiecta pecunia / ampliatoqu[e ope]re perfecit. CIL, XI, 3366, pars I.

[29]P(ublio) Tullio, | Varronis fil(io), | Stel(latina tribu), Varroni, co(n)s(uli), | auguri, proco(n)s(uli) prouinc(iae) Africae, leg(ato) Aug(usti) pro pr(aetore) | Moesiae Superior(is), curat(ori) | alue(i) Tiberis et riparum et cloacarum Vrbis, praef(ecto) | aerari Saturn(i), proco(n)s(uli) prou(inciae) | Baeticae Vlterioris Hispa|niae, leg(ato) leg(ionis) XII Fulminatae | et VI Victricis P(iae) F(elicis), | praetori, aedil(i) Ceriali, quaestori urb(ano), tribuno | milit(um) leg(ionis) XVI Fl(auiae), Xuiro stlitibus | iudicand(is), praetori Etruriae, quin|quennali Tarquinis, | P(ublius) Tullius Callistio posuit. CIL, XI, 3364

[30] R.Syme ritenne che Tullio Varro fu il comandante che guidò il trasferimento della legione in Britannia.

[31] Pinzi, Storia di Viterbo, p. 4. Scriattoli, Viterbo nei suoi monumenti, p. 26

[32] Un Publius Cornelius Latinus è noto anche da un’iscrizione ferentana (CIL, XI, 7434).

[33] Herennii era un cognomen molto diffuso in tutto l’impero. In Italia, in particolare, lo si ritrova in Campania, nelle Marche e nel nord-est. E. Deniaux, A propos des Herennii de la republique et de l’epoque d’Auguste. Un Q. Herennius Pauli [liberto] Polybius è attestato in un’epigrafe ritrovata nel Veneto (CIL, V, 02144).

[34] Un Caetennius Onesimus era presidente del collegium fabri di Bolsena (CIL, XI, 2702). F. Tassaux, Pour une histoire économique et sociale de Bolsena et de son territorire.

[35] S. Medichini, op. cit., p. 120.

[36] La prima menzione risale all’anno 802 (doc. 196 Regesto Farfense): habitatores Vici Antoniani.

[37] Si tratterebbe della futura S. Pietro dell’Olmo, incorporata nel XVII secolo dalla chiesa dei Ss. Teresa e Giuseppe. In un diploma dell’imperatore Enrico V del 1118 si continuava a chiamarla Santi Petri in casale Antoniano.

[38] Edificio sull’incrocio tra va S. Maria in Gradi e la Cassia confinante con l’area dell’Istituto Paolo Savi.

[39] Oggi identificabile con il fornice alla destra di Porta Romana.

[40] Anno 1499: Lapidicium positum extra muros Civitatis Viterbii, extra Portam S. Sisti, jiuxta hospitale S. Sixti, viam publicam et alio sfines.

[41] Questa ricostruzione ricalca in gran parte le intuizioni di Monsignor Medichini. Op. cit. Un altro studioso locale, Stefano Cammilli, invece, ritiene che l’acquedotto Vegetiano proseguisse in direzione est, assecondando la naturale inclinazione del terreno fino all’odierna Piazza Fontana Grande. Da qui scendeva verso la Valle di Faul che veniva scavallata in direzione del Bullicame, nei pressi del quale viene erroneamente collocata la Villa Calvisiana. Terme del Bacucco, Lettera al prof. Gerhard.

[42] Nel Libro dei Censi si trova che nell’anno 1192: haeredes domini Bellihoni pro uno casalino juxta fontem sepalis in viterbio.

[43] G. Romagnosi, Della condotta delle acque e della ragione civile delle acque.

[44] Prima della costruzione dell’allaccio ferroviario, a sinistra della porta, esisteva un cunicolo della stessa sezione del collettore delle acque a S. Maria in Gradi. Forse era un chiavicone o un incile per pigliare le acque o ispezionare l’acquedotto. S. Medichini, op. cit., p. 120.

[45] Orioli, Viterbo e il suo territorio, p. 69 e 70. Ancora oggi il corso del fosso a monte del viadotto della ferrovia è detto Arcionello.

[46] F. Cambi, in Archeologia dei paesaggi antichi: fonti e diagnostica.

[47] Medichini, richiamando Orioli, ritiene che la contrada Poggio, ove colloca la presenza di un mausoleo romano, ricadesse in uno tra i fondi Bebiano e Feliniano; inoltre, sostiene che l’area del colle di S. Francesco coincidesse con il fondo Petroniano, ma non fornisce spiegazioni convincenti a sostegno della sua intuizione. S. Medichini, op. cit., p.120-121.

[48] S. Medichini, op. cit., p.119.

[49] In questa località si trovano resti di una cisterna romana. Giannini, Centri Etruschi e Romani nell’Etruria Meridionale, p. 190.

[50] Zei, op.cit., p. 167.

[51] Alle spalle dell’ex Hotel Oasi. P. Giannini, op. cit., p. 68. Per altri autori si tratterebbe delle Terme del Navisio.

[52] A destra della strada Martana per chi procede verso Viterbo. Prende il nome da un vicino casale, ora in rovina. Il termine “bacucco” era usato in alcune zone del viterbese per indicare certe erbe, tipiche delle zone acquitrinose, utilizzate per fabbricare ceste o per ricoprire capanni.

[53] Si tratta della bolla inviata da papa Leone IV al vescovo Omobono di Tuscania e databile intorno all’850. Il fondo «Pistriniano» è nominato dopo le località Cavam de Sonza (area al di sotto del colle di S. Francesco) e Vicum Renzi (Monterazzano?) e prima di S. Donato, chiesa che G. Signorelli ebbe a localizzare presso contrada Castiglione.

[54] Uscita dal municipio di Ferento, la strada ferentientis proseguiva in direzione ovest attraverso la contrada di Pian di Giorgio; al di sotto di Monte Jugo, superata Valle Grisella si univa alla Cassia proveniente da Montefiascone e diretta al Bagnaccio. P. Giannini, op. cit., p. 108.

[55] Riguardo al nome, Orioli ritiene derivasse da un antico proprietario Lucio Emilio Passere cui si riferirebbe una lapide conservata nel palazzo comunale di Viterbo: AEMIL/PASSER.E/MILIA.C.L.PY/SIBI.ET.SV. (CIL XI, 3021). F. Orioli, op. cit., p. 150.

[56] La tavola è giunta a nostri giorni attraverso una copia del XII o XIII secolo composta da 11 pergamene per una lunghezza complessiva di 680 centimetri . Molto controversa è la datazione delle matrici andate perdute; probabilmente si trattava di carte ispirate a cosmografie del I secolo a.C. ed aggiornate con rilevazioni che giungono fino al IV secolo d.C. (ad esempio, mostra Costantinopoli, che fu costruita nel 328).

[57] La raffigurazione è chiaramente sproporzionata rispetto ai simboli che segnano le città e le altre stazioni (ad esempio, Tarquinia, Centocelle o Ravenna). Probabilmente, con un fabbricato così grande si voleva indicare convenzionalmente tutto il comprensorio termale del viterbese. Va, comunque, osservato tutti i centri termali della tavola sono stati disegnati dal cartografo romano con dimensioni ingigantite, forse per esigenze allegoriche o meramente decorative.

[58] F. Cambi, op. cit., pag. 30.

[59] A sinistra della strada Martana per chi procede verso Viterbo, all’altezza dell’incrocio con strada Garinei.

[60] Lib. VI, De Therminis Etruscis ad Oppianum.

[61] A poca distanza della cosiddetta Lettighella, un sepolcro costruito in opus latericium, esiste una cisterna d’epoca imperiale forse destinata all’irrigazione. Gianni, op. cit., p. 65. E’ plausibile che vi venissero fatte confluire le acque dell’acquedotto Vegetiano.

[62] Il capostipite fu Gaio Calvisio Sabino, console nel 39 a.C., noto per essere stato Legato di Cesare, proconsole di Hispania e governatore d’Africa. Si distinse per aver difeso Cesare quando questi venne assassinato (CIL, XI, 4722).

[63] Console nel 26 d.C. con C. Lentulo Getulico, in seguito fu governatore della Pannonia. Nel 39 d.C. rientrò a Roma per mettersi a disposizione del disegno eversivo progettato contro l’imperatore Caligola da Agrippina e Lepido. A Calvisio Sabino e alla moglie Cornelia, forse sorella di Getulico, fu attribuita una condotta gravemente scandalosa; la donna, in particolare, fu accusata di essersi introdotta nel campo militare comandato dal marito vestita da soldato, di aver sperimentato i servizi di caserma e di aver commesso adulterio nel bel mezzo del principia, cioè del quartier generale. L’imputazione per oscenità e malcostume servì, ovviamente, come copertura per una repressione di natura politica. I coniugi preferirono il suicidio piuttosto che subire l’onta di un processo di maiestas.

[64] E’ certo l’interesse dei Calvisi per la Regio II in età augustea, in particolare per il municipium di Canosa (CIL, IX, 414) e per la valle dell’Ofanto. Si può immaginare che anche i possedimento pugliesi dei Vegeti derivassero dall’espropriazione subita dai Calvisi (Vedi nota 14 e 20).