Gli inventari dell’Ordine Gerosolomitano

Tre cabrei del XVII secolo appartenenti agli archivi del Sovrano Ordine di Malta riferiscono di un sorprendente passaggio attraverso la Tuscia di una delle più importanti reliquie della Cristianità: il velo della Veronica.

Un inventario dei beni dell’ordine risalente al 1629 descrive la chiesa di S. Maria della Carbonara in Viterbo e riferisce di “una porta che si vede serrata di man manca entrando in essa chiesa sia da dove uscì la Santissima immagine del Volto Santo che oggi sta in San Pietro di Roma, mandato a donare alla sede Apostolica, che passando per Viterbo si posò in tale chiesa, et che fussi serrata per onore di detta immagine, non essendo degno entrare ne uscire per essa, a nissuno.”[1]

Un altro cabreo del 1662, sempre riferendosi alla chiesa viterbese, precisa: “fra le pregiate qualità delle quali è questa Chiesa dotata è una porta murata per la quale è volgar fama che per essa uscisse il Santissimo Sudario quando fu mandato a Roma in dono alla Santa Sede Apostolica. Similmente vi è un pezzo di colonna, sopra la quale dicesi che fosse posata questa santa Reliquia. Chè certo che il popolo per la devozione grande concorre riverentemente a venerare detti luoghi.”[2]

Un cabreo ancora più antico, datato 1613, esplora la chiesa di S. Maria in Forcassio in Vetralla e ricorda che: “nel cortile di già d. à mano manca per entrare in Chiesa vi è una porta murata, quale dicano per essa passasse il volto S.t poiché vi si vede una croce di marmo murata con tre che dicano, porta Santa Veronica”.[3]

Quest’informazione viene confermata nel 1648 dallo storico vetrallese Luigi Serafini: “Entriamo hora nel Claustro, dove si vede un altare, che per suo quadro ha una pietra di marmoro circondata da un segno, che ci mostra una porta, e vi si vede scolpita una croce accompagnata da altre lettere, come qui riporto [l’acronimo PSV]. Ci dicono i nostri più anziani, che quelle lettere (si come n’hanno avuta interpretazione da loro maggiori) ci riferischino Porta Sancta Veronica, cioè porta Santa della Veronica, ovvero porta Santa per dove passò il Volto santo della Veronica quando fu trasportato a Roma, il che maggiormente ci si conferma, perché n’habbiamo relatione, che sempre per tale sia stata riverita, si come ancor hoggi si costuma, e per testimonio, dietro ad essa Chiesa vi è di più un fonte detto volgarmente della Veronica, tenuto da quelli la bevono in qualche veneratione per usanza così trovata, credendosi ch’iui v’apparisse miracolosamente quando visi conservò sopra ad esso altare il Volto Santo”.[4]

Questi documenti sembrano riferirsi ad ostensioni coeve, celebrate nelle due chiese come tappe liturgiche di un unico percorso compiuto dalla reliquia nel territorio viterbese; sono cronache di una tradizione solidamente attestata e credibile, della quale, tuttavia, si sono conservati solo gli aspetti legati al miracolo e alla devozione popolare, mentre è andato completamente perduto ogni riferimento relativo alla collocazione storica degli accadimenti.

Si può tentare di colmare queste lacune attraverso un’indagine dei dati comunque disponibili e proporre una ricostruzione possibile del contesto in cui si svolsero i fatti così come tramandati nei cabrei.

Il primo spunto di riflessione non può che partire dalla storia della reliquia.

Origini apocrife

La Veronica è un panno sul quale sarebbe impressa l’immagine del volto di Cristo, reliquia eccezionale oggi conservata nella Basilica di San Pietro a Roma. Le sue origini leggendarie compaiono per la prima volta in due apocrifi del Nuovo Testamento appartenenti al cosiddetto Ciclo di Pilato: la Cura Sanitatis Tiberii e la Vindicta Salvatoris.

Nella Cura, la cui più antica versione manoscritta risale all’VIII secolo, si narra che l’imperatore Tiberio, afflitto da gravi malattie, inviò il fidato Volusiano[5] in Terrasanta per cercare un predicatore di nome Gesù, capace di compiere straordinari miracoli. Giunto a Gerusalemme, il messo imperiale apprese che purtroppo Gesù era stato crocifisso per ordine di Pilato. Tuttavia, Volusiano venne a sapere dell’esistenza di un ritratto taumaturgico di Gesù custodito da una certa Veronica, guarita anni prima da emorragie grazie all’intervento del Nazareno. Decise allora di requisire il dipinto e condurlo a Roma insieme alla donna. Presentata all’imperatore, l’immagine provocò la guarigione di Tiberio, che si convertì al cristianesimo. La Vindicta Salvatoris, le cui versioni più antiche risalgono al IX secolo, riprende sostanzialmente la trama della Cura, introducendo però alcune varianti.

L’archetipo narrativo di queste leggende rimanda chiaramente al passo dei Vangeli Sinottici in cui un’anonima donna, affetta da perdite di sangue, viene miracolosamente guarita toccando soltanto il lembo del mantello di Cristo.[6]

Le fonti tardoantiche e orientali

Entrambi gli scritti latini attingono a tradizioni più antiche, risalenti al IV-V secolo e di matrice orientale.

Eusebio di Cesarea (260-339), nella sua Storia ecclesiastica, riferisce dell’esistenza a Paneas (Palestina) di una scultura in bronzo raffigurante una donna in atto supplice davanti a un uomo avvolto in un mantello. Secondo i cristiani del luogo, si trattava di un ex voto commissionato da una donna guarita da emorragie grazie a Gesù.

Il racconto fu confermato alla fine del IV secolo da un’omelia di Asterio di Amasea, dedicata alla mulierem sanguinis profluvio laborantem. Pochi decenni dopo, lo storico bizantino Filostorgio (368–439) menzionò lo stesso monumento, aggiungendo che, demolito sotto l’imperatore Giuliano l’Apostata, i cristiani riuscirono a salvarne solo la testa di Gesù.

Il nome della donna guarita compare per la prima volta negli Acta Pilati (metà IV secolo), dove si legge che durante il processo di Gesù davanti a Pilato fu raccolta la deposizione di una certa Berenike (Veronica), che dichiarava di essere stata guarita da emorragia per intervento del Messia. Nei secoli immediatamente successivi, la tradizione orientale identificò stabilmente la donna emorroissa con il nome di Berenice.[7]

Dal mito orientale all’Occidente medievale

Nel Medioevo occidentale, per metonimia, il nome Veronica passò a designare direttamente l’immagine stessa. Progressivamente, i racconti persero memoria della natura dipinta della reliquia e iniziarono a descriverla come un panno su cui Cristo avrebbe impresso il suo volto.

Probabilmente ciò avvenne per la contaminazione con altre leggende legate a immagini acheropite (cioè “non fatte da mano d’uomo”), come la Camuliana ed il Mandylion di Edessa.

La Camuliana, un telo di lino raffigurante il volto di Cristo, fu rinvenuta dalla pagana Ipazia nella piscina del suo palazzo a Camulia (odierna Turchia). Secondo la Storia ecclesiastica dello Pseudo-Zaccaria di Mitilene (fine V secolo), l’immagine si duplicò miracolosamente. L’originale rimase a Camulia, mentre la copia fu trasferita a Cesarea. Nel 574 la reliquia giunse a Costantinopoli, dove fu considerata palladio imperiale. Teofilatto Simocatta (VII secolo) la descrisse come creata dall’“arte divina, non prodotta da mani di tessitore né da pittore”. Se ne persero le tracce dopo l’iconoclastia dell’VIII secolo. Alcune ricostruzioni ipotizzano che possa essere arrivata a Roma sotto Gregorio II (669-731).

Il Mandylion, invece, ha origine nella Dottrina di Addai (IV secolo), secondo cui il re Abgar di Edessa ricevette un ritratto di Cristo realizzato dal pittore Anania. Negli Atti di Taddeo (VII-VIII secolo), il racconto muta: Anania non riuscì a ritrarre Gesù, che allora gli consegnò un panno sul quale aveva impresso il proprio volto. Considerato miracoloso, il Mandylion rimase a Edessa fino al 944, quando fu trasferito a Costantinopoli; scomparve dopo il saccheggio crociato del 1204, ma divenne l’archetipo iconografico del Cristo adulto.

Il tema della Veronica/acheropita si consolida nel corso del XII secolo.[8] Una traduzione inglese del poema tedesco Dit is Veronica del 1160 descrive il telo miracoloso come un tovagliolo sul quale Gesù si era deterso al termine di un banchetto organizzato in suo onore; nella Destruction de Jerusalem (1180 ca.) Veronica è una lebbrosa guarita dal panno con cui è stato asciugato il volto di Cristo sulla croce. Matthew Paris scrive di aver assistito ad un’ostensione dell’immagine a Roma nel 1216 e che il suo nome derivava da una donna “ad cuius petitionem ipsam fecit Christus impressionem”.

Allo stesso tempo si assiste ad un progressivo accomodamento delle leggende apocrife nel contesto della Passione di Cristo; alla fine del XIII secolo la Bible française di Roger Roger d’Argenteuil è il primo testo a descrivere Veronica come la donna che aveva asciugato il volto di Gesù mentre era diretto al Calvario e che successivamente aveva donato il telo impresso all’apostolo Pietro.

La Veronica a Roma

Le prime notizie sulla presenza della Veronica a Roma si collocano tra l’VIII e il X secolo. Nelle cronache di Benedetto di Sant’Andrea al Soratte (X secolo) si ricorda che papa Giovanni VII (705-708) avrebbe costruito una cappella in San Pietro per custodirla. La prima citazione diretta risale però al 1018, con la menzione della cappella di “Sanctae Mariae in Beronica”.[9]

Nel XII secolo le fonti documentano con chiarezza il culto della reliquia: papa Sergio IV consacrò un altare al sudarium (probabile sinonimo della Veronica),[10] mentre il canonico Petrus Mallius, nella Descriptio basilicae Vaticane (1160 ca.), descrisse il velo come il panno con cui Cristo si asciugò il volto la notte del Getsemani. Un anonimo cronista ricorda ancora che nel 1191 Filippo Augusto, re di Francia, fu accolto da papa Celestino III, che gli mostrò le reliquie di San Pietro, tra cui la Veronica.[11]

Giraldo di Barri (1199-1203) spiegò il nome come derivato da vera iconia (“vera immagine”), mentre Gervasio di Tilbury riferì di aver visto di persona la reliquia a Roma, probabilmente nel 1209.

Le ostensioni e la devozione medievale

Nel 1208 papa Innocenzo III istituì una solenne processione annuale nella quale la Veronica veniva portata da San Pietro alla chiesa di Santa Maria in Sassia. Matthew Paris ricorda un’ostensione del 1216, quando l’immagine si capovolse miracolosamente, evento interpretato come presagio funesto dal pontefice.

Con il Giubileo del 1300, proclamato da Bonifacio VIII, la Veronica divenne la reliquia più celebre d’Europa. Dante stesso, nella Vita Nova, allude alla moltitudine che si recava a Roma “per vedere quella imagine benedetta”.

Dal XIV secolo, la partecipazione alle ostensioni della Veronica nella basilica Vaticana costituì il coronamento di ogni pellegrinaggio sulla tomba di Pietro,[12] tanto da divenire il simbolo delle insegne dei romei: nacque un vero mercato di riproduzioni, dette “veroniche”, su carta, tavolette di legno o medaglie di piombo. Un memoriale del 1450 ricorda come i pittori del Volto Santo avessero tratto grande profitto durante il Giubileo.[13]

Il sacco di Roma e le vicende moderne

Il Quattrocento si caratterizza per una progressiva diminuzione di ostensioni pubbliche in favore di un culto della reliquia sempre più interno a San Pietro.[14] Nel 1506 iniziarono i lavori per la ricostruzione della basilica vaticana con il graduale atterramento della vecchia chiesa. Durante il Sacco di Roma del 1527 si diffuse la voce che la Veronica fosse stata trafugata o distrutta.[15] Tuttavia, testimonianze coeve, come quelle del soldato di Frundsberg, attestano che la reliquia rimase intatta: in tutte le chiese, San Pietro, San Paolo, San Lorenzo e anche in quelle piccole, calici, piane te, ostensori e ornamenti sono stati sottratti e i saccheggiatori non trovando la Veronica hanno preso altre reliquie.[16] Nel suo Opusculum del 1618, Giacomo Grimaldi confermò che la Veronica non subì danni durante le razzie: “il sudario di Cristo, la lancia e la testa di sant’Andrea apostolo al tempo del saccheggio rimasero intatti, salvi e senza danni”.

Si può presumere che durante le scorrerie dei lanzichenecchi l’immagine fosse stata provvidenzialmente portata in un luogo sicuro, proprio come era già accaduto nel 1409, durante il saccheggio di Ladislao di Napoli, o nel 1494 quando la città fu occupata da Carlo VII. Inoltre, una parte cospicua di reliquie depredate venne prontamente riscattata da papa Clemente VII che già il 26 novembre 1528 era in grado di organizzare una solenne celebrazione pubblica per il ritorno di quanto recuperato nella Basilica Vaticana.[17]

Quale sia stata la sorte della Veronica in questi drammatici frangenti, sta di fatto che tornò ad essere mostrata ai fedeli già durante la Settimana Santa del 1533 e nei due successivi anni giubilari del 1550 e del 1575.[18] L’ultima notizia di un’ostensione nella cappella dell’antica basilica risale al Journal de voyage en Italie di Michel de Montaigne, scritto tra il 1580 e il 1581, in cui si afferma: “In questi giorni si mostra la Veronica, che è un viso macerato e di color cupo e oscuro, in un riquadro grande come uno specchio; viene esposto con cerimonia solenne dall’alto di un pulpito largo cinque o sei passi”.[19]

Nel 1606 l’immagine fu definitivamente collocata in una nicchia del pilone sud-occidentale che sorregge la cupola michelangiolesca della nuova San Pietro, dove ancora oggi è conservata. Da allora viene mostrata solo ogni quinta domenica di Quaresima dalla balconata sovrastante la cappella con la statua di santa Veronica.

Le copie in Europa

Accanto all’originale, circolarono numerose copie.[20] Già nel 1368 papa Urbano V autorizzò l’imperatore Carlo IV a portarne una in Boemia; nel 1374 Gregorio XI donò una Veronica al vescovo di Jaén, oggi venerata come Santo Rostro.[21]

All’inizio del XVII secolo il pittore e canonico Pietro Strozzi realizzò diverse repliche per Paolo V, mescolando le poche tracce superstiti sul telo vaticano con le conoscenze sulla Sindone di Torino.[22] L’immagine da lui elaborata – un volto di Cristo con occhi chiusi e tratti opachi – influenzò stabilmente l’iconografia della Veronica. [23] Nel 1616 Paolo V vietò qualsiasi ulteriore riproduzione non autorizzata, minacciando la scomunica. Eccezionalmente furono realizzate ancora due copie sotto il pontificato di Gregorio XV (1621), di cui una destinata alla duchessa Sforza (oggi conservata nella chiesa romana del Gesù), ma subito dopo il papa confermò il divieto imposto dal suo predecessore. Nel 1628 il cardinale Bernardino Spada, su disposizione papale, scriveva agli arcivescovi affinché nessuno potesse “far per sé o per mezzo d’altri copia anco copia benché più volte reiterate della suddetta Sacra Imagine, né ritenerla appresso di sé e d’altri a sua requisitione senza incorrere nella scomunica”.[24]

Perché la Veronica nella Tuscia?

Torniamo dunque alla questione iniziale: come si può giustificare la presenza della Veronica in un’area periferica rispetto a Roma, se le fonti ne attestano la costante conservazione all’interno della basilica di San Pietro? Eppure, le testimonianze seicentesche insistono con forza su questa tradizione, individuando indizi nella toponomastica, nelle porte murate, nelle colonne e nelle fonti d’acqua, interpretati come segni tangibili della sosta del sacro velo.

Una prima ipotesi collega la menzione della Veronica nei cabrei gerosolomitani con l’eco arcaica del trasferimento del Volto Santo dall’Oriente a Roma. In questa prospettiva, le chiese di Santa Maria della Carbonara a Viterbo e di Santa Maria in Forcassi a Vetralla sarebbero state tappe intermedie di un itinerario “verso Roma”. Tuttavia, tale ricostruzione si rivela anacronistica: la presenza della Veronica in San Pietro è infatti attestata almeno dall’VIII-IX secolo, mentre le due chiese sono databili a un’epoca di molto successiva, il che rende irragionevole l’idea di un collegamento con il trasporto originario della reliquia.[25]

Una prima ipotesi collega la menzione della Veronica nei cabrei gerosolomitani con l’eco arcaica del trasferimento del Volto Santo dall’Oriente a Roma. In questa prospettiva, le chiese di Santa Maria della Carbonara a Viterbo e di Santa Maria in Forcassi a Vetralla sarebbero state tappe intermedie di un itinerario “verso Roma”. Tuttavia, tale ricostruzione si rivela anacronistica: la presenza della Veronica in San Pietro è infatti attestata almeno dall’VIII-IX secolo, mentre le due chiese sono databili a un’epoca di molto successiva, il che rende irragionevole l’idea di un collegamento con il trasporto originario della reliquia.[25]

Più solida appare l’ipotesi che la reliquia abbia trovato rifugio temporaneo in Tuscia in seguito a un evento traumatico, quale il sacco di Roma del 1527. In quel frangente, fonti coeve attestano la momentanea scomparsa della Veronica, che si ritenne perduta per poi ricomparire intatta. Questo particolare lascia supporre un temporaneo occultamento. In tale scenario, Viterbo poteva costituire un rifugio ideale, poiché dal 1524 ospitava lo stato maggiore dei Cavalieri di San Giovanni — i futuri Cavalieri di Malta — reduci dalla caduta di Rodi e in attesa di stabilirsi definitivamente nell’isola mediterranea. Il passaggio della reliquia nelle chiese gerosolimitane di Viterbo e Vetralla potrebbe essere avvenuto dunque in questa circostanza, sia nella fase iniziale di occultamento che nel successivo percorso di restituzione alla Santa Sede.

Un ulteriore elemento da considerare è la diffusione, nel XVII secolo, di copie ufficiali della Veronica inviate a chiese e corti europee. Non si può escludere che una di esse sia transitata o sia stata accolta nelle chiese gerosolomitane della Tuscia, venendo venerata come l’originale. Tuttavia, quest’ipotesi stride con il linguaggio dei cabrei seicenteschi che sembrano rifarsi piuttosto a un evento percepito come remoto, e non a una diffusione relativamente recente di immagini devozionali.

In conclusione, non sembra potersi giungere ad una risposta definitiva che stabilisca con certezza un legame diretto tra la Veronica e la Tuscia. I cabrei vanno interpretati non tanto come resoconti storiografici, quanto come documenti di una memoria sacra nella quale si sono stratificati il mito del trasporto originario della reliquia verso Roma, lungo la via Cassia, il ricordo di un possibile occultamento temporaneo in epoca di saccheggi e una vitalità devozionale coltivata e forse intenzionalmente promossa dall’Ordine gerosolomitano per attribuire ai propri edifici cultuali una connessione diretta con la Veronica. La vicenda costituisce, pertanto, un esempio di come storia, leggenda e culto popolare possano intrecciarsi, generando tradizioni che, pur prive di riscontri oggettivi, custodiscono la profondità di un vincolo identitario con la centralità simbolica di Roma.

a cura di Sermarcus DeMontfort

_________________________________

[1] N. Bagnarini, L’insediamento templare di S. Maria in Carbonara a Viterbo, p. 47.

[2] E. Valentini, Santa Maria in Carbonara, p. 1.

[3] D. Camilli, La chiesa di S. Maria di Forcassi di Vetralla, in Studi Vetrallesi, p. 12.

[4] L. Serafini, Vetralla antiqua cognominata il Foro di Cassio, p. 44.

[5] Alcuni identificano Volusiano con il senatore romano Lucio Volusio Saturnino, importante personaggio romano sotto Tiberio che Plinio il Vecchio afferma essere affetto da emorragie. M. Atzori, Chi mi ha toccato il mantello?, p. 21 e segg.

[6] Cfr. Matteo, 9, 20-22; Marco, 5, 25-29; Luca, 8, 42-48. “Al suo ritorno, Gesù fu accolto dalla folla, poiché tutti erano in attesa di lui … Una donna che soffriva di emorragia da dodici anni, e che nessuno era riuscito a guarire, gli si avvicinò alle spalle e gli toccò il lembo del mantello e subito il flusso di sangue si arrestò. Gesù disse: «Chi mi ha toccato?» … Allora la donna, vedendo che non poteva rimanere nascosta, si fece avanti tremando e, gettatasi ai suoi piedi, dichiarò davanti a tutto il popolo il motivo per cui l’aveva toccato, e come era stata subito guarita”.

[7] M. Atzori, Chi mi ha toccato il mantello?, p. 16.

[8] Il primo riferimento all’origine acheropita dell’immagine è in una versione latina redatta intorno al 1050 della Cura Sanitatis Tiberii, in cui è riportato che Veronica premette il tessuto sul volto di Cristo. M. Hesemann, Testimoni del Golgota, p. 276.

[9] L. Schiaparelli, Carterio di San Pietro in Vaticano, A.S.R.S.P., XXIV, p 451-453. La cappella sorgeva all’altezza della nicchia dove oggi è conservata la Pietà di Michelangelo.

[10] Breve pontificia del 23 de novembre dell’anno 1011. Che con il termine s’intendesse indicare la sacra effige è chiaramente testimoniato nel 1143 da un canonico della basilica che annotava come il papa si recasse in preghiera presso il sudarium quod vocatur Veronica. Liber Politicus di Benedetto Canonico, in Codice Topografico della Città di Roma, Valentini-Zucchetti.

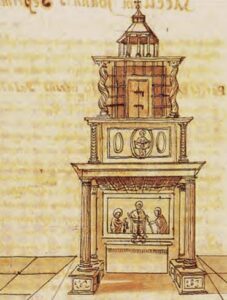

[11] Lo stesso Celestino III nel 1193 diede incarico ad Uberto di Piacenza di realizzare un nuovo altare dedicato alla Veronica rimasto in S. Pietro fino al XVII secolo. Se ne può vedere l’aspetto in un disegno di Jacopo Grimaldi (1568-1623), contenuto nell’Opusculum de Sacrosancto Veronicae Sudario (1620 circa).

[12] “A consolazione de’ pellegrini nella basilica Vaticana ogni venerdì e ogni festa solenne si mostrò il Volto Santo”. Giovanni Villani, Cronica, VIII.

[13] Nel Memoriale di Paolo di Benedetto di Cola dello Mastro è annotato che per il giubileo del 1450 “l’arti che fero assai denari fuoro queste, cioè la prima di banchieri e lli spetiali e pentori di Volto Sancto, questi ferno gran tesoro”. Era lo stesso Capitolo della Basilica che concedeva la licentia vendendi.

[14] Nel 1471 Sisto IV abolì la processione trasferendo ogni cerimonia all’interno di San Pietro anche per evitare pericolose resse di fedeli; il 18 dicembre 1450, a seguito di una voce che voleva un’esposizione straordinaria della reliquia, numerosi pellegrini si accalcarono lungo le strade che portavano alla basilica e in molti perirono travolti dalla folla o perché caduti nel Tevere.

[15] il 21 maggio 1527 un rappresentante della duchessa di Urbino, preoccupato per la sorte della reliquia, scriveva: alcuni dicono anche abbrucciata la Veronica […]. Il Volto santo è stato robato et passato per mille mani, et andato ormai per tutte le taverne di Roma, senza che homo ne habbi tenuto conto. Marin Sanudo, I Diarii, vol. XLV. La notizia è confermata da una lettera del cardinale Giovanni Salviati dell’8 giugno 1527 in cui si sosteneva che la reliquia era stata bruciata.

[16] A. Chastel, Il sacco di Roma, 1527, pp. 67-79

[17] A. Chastel, Il sacco di Roma, 1527, p. 80 e F.M. Torrigio, F.M., Le sacre grotte vaticane, pag. 259. Le reliquie furono trasportate dalla chiesa di S. Marco, dove erano state raccolte, a S. Pietro. Le fonti non fanno alcun riferimento esplicito alla presenza della Veronica.

[18] I. Wilson, Holy Faces, Secret Places, p. 75 e segg. Nel 1582 il chierico Tiberio Alfarano di Gerace realizza una pianta della Basilica di San Pietro con relativa descrizione ed annota: “Il Volto santo se mostrava et la lancia ogni giorno mattina, et sera, et più volte al mezo giorno et al Avemaria secondo che solevano intrare le compagnie de diversi luoghi, che venevano tutti unitamente in processione vestiti di sacchi et perciò per ordine di Sua Santità expresso si mostrava a tutte le compagnie”. B. Hermanin de Reichenfeld, Tiberio Alfarano e la Basilica Vaticana, p. 124 e segg.

[19] M. de Montaigne, Journal de voyage en Italie, p. 307.

[20] Le contradditorie testimonianze riguardo il possibile furto durante il sacco di Roma del 1527 e la supposta trasformazione delle rappresentazioni pittoriche della reliquia, da radioso Volto Santo con gli occhi aperti a slavato ritratto di Cristo morente con le palpebre abbassate, hanno alimentato l’ipotesi che l’attuale effige conservata in Vaticano sia una copia con cui il papato ha sostituito, a cavallo del XVI-XVII secolo, l’originale panno andato perduto o irrimediabilmente danneggiato. In proposito, si veda “Il Volto Ritrovato. I tratti inconfondibili di Cristo”, AAVV, p. 60 e segg. e Il Volto Santo Di Manoppello a cura di H. Pfeiffer.

[21] Per alcuni studiosi la tipologia di queste immagini è più assimilabile al Mandylion o all’Acheropita del Salvatore del Laterano che alla Veronica Vaticana.

[22] “Pietro Strozzi, segretario dei brevi di Paolo V, ha tentato a lungo, in qualità di pittore di ombre (skiografo), di raccogliere le tracce della Veronica e si è servito del suo sapere sulla Sindone, di cui egli tra l’altro era debitore al suo amico Antonio Tempesta”. K. Dietz in Tracce del Santo Volto: Sindone, Sudario, Mandilion, Veronica, Volto Santo.

[23] Tra il 1616 ed il 1617 vengono ascritte alla mano di Strozzi la Veronica conservata nella sagrestia di S. Pietro, quella del Palazzo Hofburg di Vienna, quella di Chiusa Sclafani (Palermo), quella di Bologna, donata a Apollonia Maria di Savoia e quella di Madrid, donata da Paolo V al cardinale D. Luis Homodey.

[24] T. M. Di Blasio, Veronica: il mistero del Volto. Itinerari iconografici, memoria e rappresentazione, pp. 61-62.

[25] La chiesa di S. Maria della Carbonara risale al XII secolo e dalla metà del Duecento fu sede di una precettoria dell’ordine del Tempio. In seguito alla soppressione dei templari (1312), la chiesa e i suoi beni passarono agli Ospedalieri di San Giovanni di Gerusalemme. Nel 1333 lo stato patrimoniale delle domus di Santa Maria de Raserio e di Santa Maria in Carbonaria viene registrato nel catasto del Gran Priorato gerosolimitano di San Basilio in Roma. Antica statio romana, il sito di Forocassio fu assegnato all’Ordine Gerosolomitano nel 1130 da papa Innocenzo II; alcune evidenze architettoniche lasciano presumere che S. Maria in Forcassio risalga al IX secolo, tuttavia le prime attestazioni scritte della chiesa risalgano soltanto al 1321.