Donato, vescovo di Arezzo, fu un santo che godette di grandissima fama e devozione attraverso tutto il Medioevo. Tenace evangelizzatore, si distinse soprattutto come taumaturgo e potente esorcista. Secondo la passio ufficiale, fu decapitato nel 362 durante le persecuzioni di Giuliano l’Apostato (con il quale, probabilmente, aveva condiviso gli studi giovanili a Roma). Citato nel martirologio di Geronimiano e nel Sacramentario di Papa Gelasio, fu definito da Vittore II “Apostolo della Tuscia” (Toscana) e da S. Gregorio Magno “Nostro padre nella fede”.

L’ampia diffusione del culto nella penisola fu certamente favorita dalle dinamiche demografiche dei longobardi, i cui duchi e sovrani inclusero il martire aretino tra i loro patroni celesti. Nell’Italia centrale, centro d’irraggiamento del venerazione di s. Donato fu l’abazia di Farfa, che già nel VIII secolo gli aveva consacrato una chiesetta nella Sabina.

Nella Tuscia viterbese, in età medievale, si annoverano diverse chiese dedicate al santo. La più antica è la cella fondata nel VIII secolo a Tuscania dai monaci benedettini di S. Salvatore al monte Amiata; vi sono poi le chiese di Celleno, di Carbognano e di Bagnoregio, quest’ultima assurta nel tempo a sede episcopale. Nella controversa bolla di Leone IV al vescovo Omobono di Tuscania, datata intorno all’850, è citata una pieve di S. Donato (presto scomparsa) che doveva trovarsi nei pressi di Castiglione, un vico dell’agro viterbese (Monterazzano).

Anche a Viterbo esisteva una chiesa titolata a S. Donato. Sorgeva non distante dalla Cattedrale di S. Lorenzo e la prima citazione in atti risale al 1236, quando la troviamo elencata tra le “parrocchie minori”. In un atto del 1237, è detta iuxta viam publicam e vicina alle case degli Ebriaci, influente famiglia d’età comunale amica dei Tignosi.

Nella seconda metà del Duecento, quando i papi scelsero la città come loro sede provvisoria e si insediarono negli appartamenti episcopali, la casa canonicale annessa alla chiesa di S. Donato fu scelta come dimora provvisoria dai vescovi viterbesi. Da una pergamena dell’archivio di S. Angelo del 1270 sappiamo che nei pressi doveva esistere una casa per la reclusione volontaria delle oblate: soror Illuminata reclusa in carcere … juxta ecclesiam S. Donati.

Nella seconda metà del Duecento, quando i papi scelsero la città come loro sede provvisoria e si insediarono negli appartamenti episcopali, la casa canonicale annessa alla chiesa di S. Donato fu scelta come dimora provvisoria dai vescovi viterbesi. Da una pergamena dell’archivio di S. Angelo del 1270 sappiamo che nei pressi doveva esistere una casa per la reclusione volontaria delle oblate: soror Illuminata reclusa in carcere … juxta ecclesiam S. Donati.

Nel 1278 la parrocchia venne soppressa ed unita a quella di S. Lorenzo; seguì un periodo di profonda decadenza che culminò nel ‘400, quando l’intero colle laurentino conobbe un radicale spopolamento, tanto da venire descritto nei documenti come “loco inhabitato et deserto”.

Nel 1473 troviamo ancora S. Donato come facente parte del rione di Porta S. Lorenzo. Nel 1515 i canonici della Cattedrale concessero l’edificio in enfiteusi alla Compagnia dei Disciplinati di S. Giovanni Battista in Valle. Appena quattro anni dopo, S. Donato venne acquistata dal cardinale Egidio Antonini. Passata, in fine, alla Compagnia di Gesù e del suo Ss. Nome, finirà con l’essere incorporata nel complesso edilizio dell’Ospedale Grande fondato nel XVI secolo.

Si è detto che S. Donato sorgeva sul colle di S. Lorenzo, all’incirca nell’ara in cui venne costruito l’ex ospedale cittadino, ma sulla sua esatta collocazione non vi sono particolari certezze e nel tempo sono state elaborate ipotesi diverse.

Secondo lo storico viterbese Cesare Pinzi (1893), S. Donato si trovava in corrispondenza dell’angolo formato da via dell’Ospedale ed il vicolo che si apriva in contro alla piazza della Cattedrale (più o meno la stradina che oggi separa il fianco meridionale del nosocomio dal Palazzo Spiriti-Marsciano). Questa ipotesi trae origine dai confini indicati nei contratti con cui, nel 1519, il Capitolo della Cattedrale aveva ceduto in enfiteusi le chiese di S. Anna e di S. Donato al Cardinale Egidio Antonini, proprietario di un adiacente casalino (juxta res Revmi. Dni. Cardinalis).

Associando gli elementi raccolti nei suoi studi, Pinzi si produce, addirittura, in una dettagliata ricognizione dell’intero isolato. S. Donato era il primo di una fila di edifici che proseguiva verso nord con l’abitazione del cardinale Antonini, poi con S. Anna e per ultimo con il Palazzo Peroni (prima sede dell’Ospedale Grande), davanti al quale, sull’altro lato della strada, vi era la chiesina di S. Gregorio.

Questa ricostruzione, tuttavia, lascia parecchie perplessità. Infatti, le piante prospettiche della fine del ‘500 (Ligustri, Mortier, De Wort) rivelano che vicino all’ospedale (ancora nominato de S. Spirito) e a S. Anna non esistevano altre costruzioni ma solo orti e cortili. Situazione confermata da un atto dell’ottobre 1596 che così descrive l’area intorno al nosocomio: “Giardino nella regione d’Arbano, ovvero Castello d’Ercole, sotto la parrocchia della Cattedrale, presso li beni dei signori Marsciano da capo, la strada per andare a S. M. della Cella da fianco e da piedi la strada per andare alla chiesa di S. Gregorio” (quest’ultima potrebbe identificarsi con l’attuale via dell’Ospedale).

Altri studiosi (ad esempio, La Fontaine) collocano S. Donato di fronte all’ex ospedale e la identificano con l’oratorio che nella seconda metà del Cinquecento, mutato il nome in S. Gregorio, venne trasformato in convalescenziario e in orfanotrofio dalla Compagnia del Ss. Nome di Gesù. La tesi trova quale unico fondamento un atto del 1540 in cui si dice che la pia fratellanza aveva sede presso la chiesa de’ SS. Donato e Gregorio. Ma la doppia dedicazione (della quale non esistono altri riscontri negli archivi cittadini) può essere spiegata anche ammettendo che S. Gregorio abbia incamerato i beni e i diritti della decaduta S. Donato, acquisendone così, per breve tempo, anche il titolo. Questa possibilità è tutt’altro che remota se si considera che la Compagnia del Ss. Nome di Gesù, insediata per l’appunto in S. Gregorio, era entrata in possesso di un gran numero di immobili situati nella zona, compreso Palazzo Peroni e la chiesa di S. Anna.

Assolutamente infondata, poi, la teoria di Francesco Cristofori che fa coincidere S. Donato con la chiesa di S. Sebastiano presso il ponte del Duomo (inclusa nel seminario diocesano agli inizi del ‘900).

Esiste, in fine, un’ultima teoria, forse la più attendibile tra quelle proposte dagli esperti di storia locale.

Come si è accennato in precedenza, nel 1519 la chiesa di S. Donato fu ceduta, in enfiteusi, dal Capitolo della Cattedrale al cardinale Eugenio Antonini, il quale la unì, assieme ad un’altra casupola, all’attigua residenza di famiglia. Alcuni anni dopo, nel 1537, il palazzetto, così ampliato e rinnovato, passò alla nipote del cardinale, Innocenza, moglie di Mariano Peroni. Fu allora che quell’edificio iniziò ad essere citato nei documenti come Palazzo Peroni; lo stesso che intorno al 1540 fu alienato alla Compagnia del Ss. Nome di Gesù. Probabilmente, durante questi anni la chiesa non aveva del tutto perso la propria funzione cultuale, ridotta magari a cappella del palazzetto. Con la cessione al Comune nel 1575, Palazzo Peroni fu demolito per la realizzazione della prima ala dell’Ospedale Grande.

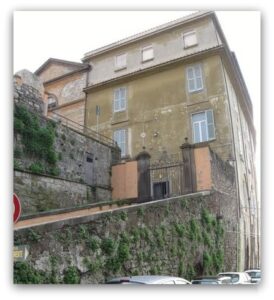

S. Donato, quindi, sorgeva in corrispondenza di Palazzo Peroni, del quale abbiamo sufficienti elementi per fissarne l’ubicazione. Probabilmente, la chiesa si trovava nella parte più vicina al ciglio del costone che segna il lato nord del colle. Una simile collocazione, si concilia perfettamente con il toponimo podium sancti Donati che si trova in atti del XIII-XIV secolo. Anche la descrizione contenuta nella pergamena 235 del Liber IV Clavium (anno 1278), ci suggerisce una certa contiguità con il fianco settentrionale del poggio: “la casa appartenuta a Bonconte di Salce, situata vicino alla loggia papale e ai beni di S. Maria della Cella, che erano nella parrocchia di S. Donato” (accasamentum seu domus que fuerunt olim d. Boncontis de Salce, que consistunt iuxta logiam d.pape et rem S. Marie de cella … que fuerunt in parrochia S. Donati).

Anche quest’ultima ricostruzione non è priva di lacune, tuttavia è quella che meglio concilia le testimonianze documentali giunte fino ai nostri giorni.

articolo curato da Sermarcus Demontfort