DAI CONSOLI AL CAPITANO DEL POPOLO

La data di nascita del Comune viterbese non può essere fissata con esattezza cronologica, tuttavia le prime testimonianze sull’affermazione di questa forma di organizzazione politica ed amministrativa risalgono all’ultimo decennio dell’undicesimo secolo. E’ in questo periodo, infatti, che le fonti riferiscono della presenza di un collegio consolare con compiti di natura prevalentemente esecutiva e giurisdizionale che governava con l’avallo politico dell’assemblea cittadina raccolta in commun consiglio.[1] Già dalla metà dell’XII secolo i consoli vennero sostituiti o affiancati, ad intervalli irregolari, da una nuova magistratura, il podestà.[2] Per lo più imposto da forze esterne, inizialmente come inviato dall’Imperatore,[3] il podestà fu ben accetto dalla comunità cittadina in quanto il suo governo monocratico, per il breve tempo del suo mandato, aveva il vantaggio di dare la stabilità politica che il consolato, con le sue fazioni e rivalità, non riusciva a garantire. Mentre i consoli erano tutti indigeni ed espressione di una ristretta aristocrazia urbana, il podestà era quasi sempre un nobile forestiero coadiuvato da una familia di funzionari e militi da esso dipendente.

Gli statuti del XIII secolo confermano che podestà e consoli avevano in sostanza le stesse funzioni[4] ed erano affiancati, con compiti di vigilanza, da collegi ristretti, il consilium speciale e il consilium generale, formati dai rappresentati dei quattro quartieri, scelti in egual misura tra i cittadini maiores ed il populus.

Gli statuti del XIII secolo confermano che podestà e consoli avevano in sostanza le stesse funzioni[4] ed erano affiancati, con compiti di vigilanza, da collegi ristretti, il consilium speciale e il consilium generale, formati dai rappresentati dei quattro quartieri, scelti in egual misura tra i cittadini maiores ed il populus.

Entrambe le magistrature non ebbero una residenza fissa sino a quando nel 1264 si diede ad innalzare i rispettivi palazzi in platea S. Angeli (l’odierna piazza del Plebiscito).[5]

Il tentativo di far coesistere più centri di potere e di mascherare gli antagonismi interni al Comune attraverso l’istituzione del podestà forestiero, tutore super partes degli interessi della comunità, mostrò ben presto tutta la sua inadeguatezza alle mutevoli condizioni politico-sociali presenti nella città. Da una parte le grandi famiglie aristocratiche, estromesse dal podestariato, non si accontentavano più di realizzare le loro ambizioni attraverso la partecipazione ai consigli municipali e cercarono nuove strade per affermare il loro potere personale. Dall’altra parte si era sviluppata una classe media influente e determinata, composto da notai, professionisti, mercanti, artigiani arricchiti e nuovi possessores, che reclamava un ruolo attivo nelle scelte politiche ed amministrative del Comune.[6] Il «popolo», così viene indicata nelle fonti questa eterogenea categoria sociale, attuò la sua volontà di partecipazione organizzandosi in corporazioni caratterizzate dalla professione, le « Arti»,[7] che nei primi decenni del Duecento assunsero anche una valenza politica e militare attraverso l’elezione di un loro rappresentante, il balivus comunis. Gli statuti comunali attribuiscono al balivo ampi poteri di vigilanza e controllo su podestà e consoli in difesa della popolazione e delle corporazioni, sancendo la sua funzione di contrappeso politico all’interno delle istituzioni comunali. [8]

Sin dall’inizio, la mancanza di una élite politica proveniente dalla classe popolare, unita alla straordinaria mobilità sociale dell’epoca, consentì ad alcuni esponenti della vecchia aristocrazia comunale, già avvezzi alle cariche consolari, di inserirsi abilmente nelle varie corporazioni fino ad ottenere il riconoscimento del titolo di balivo. [9]

Dopo quarant’anni di discontinua presenza, il balivo comunale scompare e al suo posto, forse per contrastare la straripante invadenza del patriziato urbano, nel 1254 le Arti istituirono il capitaneus populi. Per questa magistratura, del tutto analoga nelle attribuzioni a quella del balivo, si ricorre inizialmente a personaggi forestieri, estranei agli interessi locali e privi dei necessari collegamenti interni per tentare pericolose scalate di potere.[10] Ma l’esperimento politico naufragò di lì a poco tempo: già dal 1257 gli uomini delle più autorevoli casate della città si impadronirono, pressoché stabilmente, dell’ufficio. Nei successivi venticinque anni saranno nominati capitanei quattro Alessandri, due Fortisguerre, due Geiçonis, un Tignosi ed un Petriboni. Ma il culmine dell’egemonia aristocratica si ebbe con il monopolio sulla carica instaurato dai Gatti dal 1266 al 1271,[11] anno in cui il clan arrivò persino a controllare il consolato attraverso due alleati, Pietro dei Petriboni e Ugolino degli Alessandri.[12]

IL PALAZZO DI SAN PIETRO DELL’OLMO

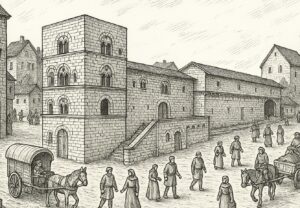

Così come era accaduto per le altre magistrature comunali, si presentò ben presto l’esigenza di individuare una residenza ufficiale anche per il Capitano del Popolo. Per questo motivo nel 1275 il capitano Rolando degli Alessandri acquistò a nome del comune quattro case in contrata S. Petri per realizzare il palatium novum comunis;[13] un’epigrafe, oggi presso il museo civico, ricorda come l’iniziativa fosse patrocinata anche dal podestà dell’epoca Pandolfo degli Anguillara.[14]

L’edificio venne eretto lungo una delle assi viarie più importanti di Viterbo, il tratto urbano della strada romana,[15] all’altezza della chiesetta di S. Pietro dell’Olmo.[16]

Del palazzo oggi non resta che la bella torre dalle bifore decorate a tracery lungo via Cardinal La Fontaine. Che si tratti di una parte dell’originario palazzo del Capitano del Popolo lo dimostrano i numerosi stemmi abbinati sulla facciata che ricordano i promotori della costruzione, gli Anguillara (le anguille incrociate) e i Brettoni (lo scudo con le fasce orizzontali),[17] fazione quest’ultima a cui faceva capo Rolando gli Alessandri.[18]

L’ultima notizia di un capitano del popolo con pieni poteri risale all’anno 1285 ed è riferita a Pietro di Vico della famiglia dei Prefetti.[19] Il declino della magistratura fu causato certamente dalla progressiva perdita d’autonomia del Comune, ormai assoggettato all’autorità pontificia, ma fu anche il risultato del profondo dissidio tra fazione popolare e ceto aristocratico che, alla fine del XIII secolo, scosse le fondamenta delle istituzioni municipali di Viterbo.[20]

Di conseguenza anche il palazzo del Capitano del Popolo dismise ogni sua funzione pubblica e finì con l’essere concesso a privati.

Le cronache ci informano che il palazzo accolse il cardinale di Vabres, Guillaume Bragosse, quando nell’estate del 1367 soggiornò brevemente a Viterbo assieme alla curia di Urbano V di rientro dall’esilio avignonese; durante la celebre insurrezione della popolazione di Pianoscarano contro il corteggio papale, scoppiata all’inizio di settembre, il palazzo venne assaltato assieme agli altri edifici che avevano dato ospitalità ai cardinali francesi.[21] I cronisti locali aggiungono che al culmine degli scontri giunse in città il cardinale Marco da Viterbo il quale, chiamato a sedare gli animi dei suoi concittadini, “smontò nel palazzo di Sancto Pietro dell’Olmo”.[22]

Nel 1370 si ha notizia che la nobile famiglia De Vetuli dimorava in un palazzetto prossimo alla chiesa di S. Pietro dell’Olmo; forse si tratta sempre dello stesso edificio. A quella schiatta appartenevano il vescovo viterbese Niccolò e suo nipote il conte palatino Guglielmo di Giovanni. [23]

Sul terminare dell’anno 1375 il Prefetto Francesco Di Vico ricevette la signoria della città e pose la sua residenza nel palazzo presso S. Croce dei mercanti fatto costruire da Ser Angelo Tavernini, il tesoriere pontificio che aveva angariato per anni la popolazione con continue vessazioni; anche gli altri membri della famiglia dei Prefetteschi si stabilirono nel centro della città: il fratello Battista in una palazzo prossimo alla fontana del Sepale, lo zio Ludovico nella casa di Ser Giovannino in contrada S. Simeone ed il cugino Giovanni di Sciarra nel palazzo di S. Pietro dell’Olmo.[24] Quest’ultimo fu signore di Viterbo dal 1391 al 1396, ma le cronache riportano che in questo frangente preferì dimorare nel palazzo di S. Sisto, già sede dei legati pontifici.[25]

IL PALAZZO DEI GATTI

Già protagonista dell’epopea comunale dei secoli precedenti, la famiglia Gatti s’impose prepotentemente sulla scena politica del XV secolo fino ad instaurare una sorta di velata signoria. Questa supremazia si espresse anche in ambito edilizio, tanto che i diversi rami della casata avevano col tempo costruito o acquistato abitazioni e torri in più punti della città; risiedevano in contrada S. Stefano (attuale piazza delle Erbe), in contrada S. Tommaso (piazza della Morte), in contrada S. Quirico (oggi del Suffragio) e in contrada S. Antonino, dove nel ‘200 sorgeva la torre Petrella (via La Fontaine).

I Gatteschi erano proprietari anche di un edificio che affacciava su piazza del Sepale (oggì piazza Fontana Grande),[26] struttura che venne progressivamente ampliata attraverso l’inglobamento di fabbricati confinanti, tra i quali il duecentesco palazzo del Capitano del Popolo.[27] Probabile iniziatore di quest’opera fu Giovanni di Silvestruccio Gatti, maggiorente della città e signore di alcuni piccoli castelli nell’agro viterbese; nel palazzo venne ospitato il Rettore del Patrimonio Marco Correr, nipote di papa Gregorio XII, a proposito del quale le cronache cittadine, riferendosi all’insurrezione del 1410, ricordano come “assai cittadini andarono a casa di messer Marco, che stava nel palazzo della Fontana del Sepale, e tolsero tutta la roba sua e menorno lui prigione …”[28] La sollevazione fu ordita da Francesco di Gianni, della fazione Maganzese, acerrimo avversario dei Gatteschi.

Ancora le cronache riferiscono che durante una sommossa del 1431 vi furono cittadini che accorsero al palazzo del rettore presso S. Francesco ed altri si riunirono “da Giovanni Gatto alla fontana del Sepale”.[29]

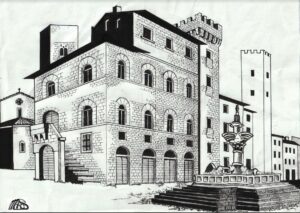

Alla morte di Giovanni, avvenuta nel 1438, la guida della famiglia passò al figlio Princivalle, podestà di Celleno dal 1432 al 1440 e priore di Viterbo dal 1435 al 1448. É in questo periodo che il palazzo della famiglia iniziò ad assumere l’aspetto di una vera e propria fortezza urbana che si estendeva per un intero isolato; ad est lambiva l’attuale via delle Fabbriche, ad ovest via Annio, a nord si affacciava su piazza Fontana Grande e a sud su via La Fontaine. Dalle piante prospettiche di fine ‘500 si contano almeno sei torri a protezione del suo perimetro.

Nel marzo 1452 giunse da Siena un sontuoso corteggio imperiale diretto a Roma; mentre gli alti dignitari vennero accolti presso conventi e abitazioni private, l’imperatore Federico III e sua moglie Eleonora del Portogallo furono ospitati da Princivalle Gatti nel suo palazzo “al lato della fonte del Sipali”.[30] Si narra che allo smontare da cavallo, alcuni giovanetti si fecero incontro all’imperatore per prendergli l’animale ed il parasole, ma questi interpretò il gesto come un’aggressione, sicché si scatenò una zuffa al termine della quale Federico poté finalmente entrare nel palazzo. Molto causticamente, lo storico Gregorovius ripercorre l’accaduto sottolineando come “la plebe con ingenua audacia afferrò addirittura il berretto coronato del re dei Romani. Il successore di Costantino si rese conto che non si trovava più nella raffinata e colta Toscana, ma nel selvaggio Patrimonio di S. Pietro”.[31]

Nel 1454 Princivalle morì in un agguato di ritorno da un’ambasciata presso il papa. Gli successe il figlio Giovanni, di appena quattro anni, che conviveva nel piano nobile del grande palazzo, “di rimpetto alla fontana”, insieme alla madre Finalteria Baglioni e a tre suoi zii, Troilo, Antoniuccio e Galeotto, fratelli illegittimi del padre. Al piano superiore, invece, coabitavano i membri del ramo cadetto dei Gatti capeggiato da messer Guglielmo. Ben presto la famiglia venne sopraffatta dalle rivalità e dalle competizioni per la spartizione del patrimonio del defunto Princivalle, in particolare del castello di Celleno. La situazione degenerò la sera del 26 novembre 1455 quando Guglielmo raccolse nei suoi appartamenti un manipolo di fiancheggiatori e Troilo, di tutta risposta, ordinò ai suoi partigiani di saccheggiare le case della fazione avversa.

Preoccupato di quella pericolosa convivenza, Guglielmo si trasferì nel palazzo di S. Quirico, che i Gatti possedevano da tempo per concessione di papa Bonifacio IX,[32] e da quel rifugio si diede ad organizzare la rappresaglia contro lo zio. La rivalsa si concretizzò nel mese di marzo dell’anno successivo quando, dopo sanguinose battaglie per le vie della città, Guglielmo e gli armigeri del Rettore pontificio sgominarono la consorteria di Troilo; questi venne arrestato e tradotto dapprima alla rocca di Soriano e poi imprigionato a Castel S. Angelo in Roma assieme al fratello Galeotto;[33] anche Finalteria Baglioni, considerata connivente con Troilo, venne reclusa nel monastero romano si S. Silvestro in Capite.

Guglielmo Gatti poté lasciare la residenza di S. Quirico per tornare ad abitare “alla fontana del Sepali in casa sua”; quindi, per volere papale ottenne il titolo di conte palatino ed il possesso dei castelli di Celleno, Roccalvecce e Rispampani. Venne ucciso nel suo palazzo da alcuni congiurati la notte il 16 dicembre 1456.

Guglielmo Gatti poté lasciare la residenza di S. Quirico per tornare ad abitare “alla fontana del Sepali in casa sua”; quindi, per volere papale ottenne il titolo di conte palatino ed il possesso dei castelli di Celleno, Roccalvecce e Rispampani. Venne ucciso nel suo palazzo da alcuni congiurati la notte il 16 dicembre 1456.

Dopo varie vicissitudini, il giovane Giovanni di Princivalle tornò in possesso di tutti i beni della famiglia. Tuttavia, il 7 giugno 1495 la fazione viterbese dei Maganzesi, ostile ai Gatti, assaltò e depredò il palazzo in piazza del Sepale, costringendo Giovanni a rifugiarsi nella rocca di Celleno. Il caseggiato dei Gatti rimase deserto e rifugio di malviventi e reietti.

Nel frattempo papa Alessandro VI aveva accusato Giovanni di aver usurpato i diritti su Celleno e ne seguì un’accesa diatriba; sobillati dal pontefice, i signori di Alviano attaccarono i Gatteschi asserragliati nel castello di Celleno ed il 27 maggio 1496 alcuni loro sicari assassinarono brutalmente Giovanni. Per stroncare ogni velleità dei Gatteschi sulla città di Viterbo, Alessandro VI, incitato dai Maganzesi, acconsentì alla demolizione del palazzo in piazza del Sepale affinché il Comune vi realizzasse una piazza spaziosa ad ornamentum civitatis. Da quel diroccamento, eseguito con sistematica perizia, furono esclusi e sopravvissero solo alcuni ambienti posteriori prossimi alla chiesetta di S. Pietro dell’Olmo, compresa la torre del vecchio palazzo del Capitano del Popolo.

I primi anni del XVI secolo, nonostante alcuni effimeri tentativi di pacificazione cittadina, furono caratterizzati da continue contese tra Gatteschi e le consorterie rivali, con sanguinose vendette ed alterne proscrizioni.

Nel 1499 le figlie di Giovanni[34] erano riuscite a recuperare, dietro il pagamento di quattromila ducati, una parte del patrimonio paterno, compreso alcuni locali superstiti del palazzo di famiglia. Un loro parente, Galeotto Gatti,[35] viveva in uno di quei casamenti, tant’è che nel 1505 la sua vedova Bernardina risulta dimorare nella casa in contrada S. Pietro dell’Olmo iuxta res heredis quondam Joannis Gatti et plateam; verosimilmente coincidente con una parte dell’antico palazzo del Capitano del Popolo, l’immobile verrà lasciato in eredità al pronipote di Galeotto, Marcantonio di Matteo.[36]

Nel luglio 1574 alcune confraternite spostarono d’imperio i malati ricoverati nel malsano ospedale di S. Spirito in Valle presso le sale dell’abbandonato palazzo dei Gatteschi prope ecclesiam dirutam Sancti Petri de Ulmo, con la speranza che in quel luogo si desse a costruire il nosocomio cittadino; ma il progetto fallì in quanto, di lì a poco, le autorità viterbesi preferirono erigere un nuovo ospedale sul colle di S. Lorenzo.

Nel luglio 1574 alcune confraternite spostarono d’imperio i malati ricoverati nel malsano ospedale di S. Spirito in Valle presso le sale dell’abbandonato palazzo dei Gatteschi prope ecclesiam dirutam Sancti Petri de Ulmo, con la speranza che in quel luogo si desse a costruire il nosocomio cittadino; ma il progetto fallì in quanto, di lì a poco, le autorità viterbesi preferirono erigere un nuovo ospedale sul colle di S. Lorenzo.

Nel 1608 gli ultimi eredi dei Gatti vendettero ciò che restava dell’antico palazzo ai Montani di Barbarano; questi nel 1633 secolo cedettero i loro diritti su quell’area ai frati carmelitani scalzi per la costruzione della chiesa e del convento dei Ss. Teresa e Giuseppe;[37] i lavori furono portati a compimento nel 1640 attraverso lo smantellamento delle ultime vestigia del palazzo dei Gatteschi e dell’ormai diroccata chiesetta di S. Pietro dell’Olmo, fatta eccezione del torrione mozzato un tempo appartenuto al palazzo del Capitano del Popolo ancor oggi visibile in via La Fontaine.

Articolo curato da Sermarcus Demontfort

Disegni di Marco Serafinelli

_____________________

[1] Nell’epigrafe incastonata sulla facciata dell’ex chiesa di S. Matteo su via del Corso si legge che la costruzione della porta di Sonza venne eseguita nel 1095 ex precepto consulum et totius popoli. Nelle cronache quattrocentesche si racconta che nello stesso anno i cittadini viterbesi incaricarono i loro consuli di erigere un muro dalla porta di Sonza sino alla porta Forita.

[2] Il primo podestà fu il comes Bulgarello dei signori di Salci, di nomina imperiale. Il primo a portare esplicitamente il titolo di podestà fu nel 1117 il conte Ildibrandino degli Aldobrandeschi.

[3] In seguito si avranno podestà nominati dal papa e persino da Roma.

[4] In particolare, si occupavano della sicurezza civica, della guida dell’esercito durante le battaglie, della riscossione dei tributi, del giudizio sia in campo penale che civile, della cura dei lavori pubblici, della difesa della proprietà e dei diritti dei cittadini, della garanzia della quiete pubblica e della rappresentanza del Comune di fronte alle altre città e castelli.

[5] Il palazzo del Podestà venne realizzato sul lato destro della piazza, proprio di fronte alla chiesa di S. Angelo in Spatha, dove ancora oggi svetta la torre comunale; l’edificio dei Consoli si trovava sul lato opposto, nell’area dell’attuale Prefettura.

[6] A Viterbo, diversamente dalle grandi città tosco-lombarde, la classe dei mercanti, dei cambiatori e dei banchieri ebbe difficoltà ad affermarsi. L’economia della città, infatti, era essenzialmente legata all’agricoltura e alle attività artigianali. All’origine dell’epoca comunale il termine «popolo» indicava l’intera cittadinanza escluso i gruppi nobiliari e cavallereschi, ma dal XIII secolo diviene sinonimo di ceto medio, la cui composizione non si confondeva certo con quella dei piccoli bottegai o addirittura degli operai e dei contadini.

[7] Il primo elenco dettagliato delle Arti viterbesi appare nel 1306 e riporta l’esistenza della corporazione dei giudici, dei notai, dei mercanti, dei medici e speziali, dei fabbri, dei macellai, dei pellicciai, dei tavernieri, dei boscaioli, dei calzolai, dei ciabattini, dei vasai, dei mugnai, dei falegnami, dei barbieri, degli imbianchini, dei muratori e dei pecorai. Le Arti erano il risultato di patti giurati stipulati tra individui che esercitavano lo stesso mestiere e che sentivano l’esigenza di unirsi per tutelare e promuovere interessi di carattere economico, sociale, politico e spirituale.

[8] La prima menzione di un balivo comunale risale al 1213; tuttavia il primo balivus di cui si conosce il nome è Ildibrandinus Galilei, già console nel 1214 ed appartenente alla classe magnatizia. Nel periodo in cui venne redatto lo Statuto del 1237 era in carica un altro nobile, Ildibrandinus Burgundionis, anch’egli discendente di una famiglia che aveva dato più volte consoli al Comune. L’ultima notizia che documenti l’esistenza della magistratura risale al 24 febbraio 1254, quando i balivi erano due: Rainerius Johannis Tignosi e Jacopus Petri Nuccii.

[9] Una volta in mano all’aristocrazia urbana il baliato venne sottratto dalla dipendenza delle Arti e si trasformò, addirittura, in strumento per controllare e limitare le istituzioni collegiali delle stesse corporazioni. Nello Statuto del 1250-51 il balivo aveva il diritto di legare a sé i maestri delle corporazioni attraverso un solenne giuramento (coniuratio), presenziava alla elezione dei capi delle Arti, era depositario degli statuti delle singole organizzazioni (ai quali poteva apportare modifiche ed aggiunte) e vigilava attentamente affinché non venissero realizzati sodalizi nuovi ed indipendenti. P. Supino, Recensioni a Norbert Kamp, pp. 265-266

[10] Il primo capitano del popolo è Ugo di Prato (giugno 1254); gli successero Chyanus Rainerii de Florentia (1255) e Bonifacius de Ariosto (1257).

[11] Raniero Gatti, già capitano nel 1257 e nel 1259, venne riconfermato nel 1266. Al progenitore dei gatteschi seguirono nella carica: il cugino Andreas Verardi Rollandi Verarducii (1267), il figlio Visconti (nel 1268 e nel 1281), l’altro figlio Ranierus (1269-70), Uguicio e Rollandus (1271).

[12] Petruccio Petriboni (cugino del console Pietro) aveva sposato Latina Gatti; Alexandrina della famiglia Alessandri era andata in moglie a Raniero Gatti.

[13] Alcuni ricercatori hanno anticipato la data di costruzione di un decennio assegnandone l’iniziativa a Raniero Gatti; l’ipotesi si basa sull’affinità stilistica di alcuni ornamenti della torre superstite in via La Fontaine con il Palazzo Papale, la cui committenza è certamente attribuibile a Raniero. Tuttavia, studi più recenti confermano la datazione riportata nell’epigrafe. Pagani, Viterbo nei secoli XI-XIII, p. 128.

[14] Originariamente l’epigrafe era posta nel palazzo del Capitano del Popolo assieme ad un’altra che commemorava la pacificazione delle fazioni viterbesi sempre avvenuta nel 1275. Carosi, Epigrafi viterbesi, p. 80-82.

[15] Si trattava del diverticolo che dalla via Cimina passava sotto la torre di S. Biele, entrava da porta S. Lorenzo ed arrivava al ponte della Cattedrale. Quindi dal colle di S. Lorenzo scendeva fino a porta di Valle. Pinzi, Ospizi medievali, p. 27.

[16] La chiesa viene menzionata per la prima volta nel 1077, ma alcuni studiosi ritengono sia sorta sulla pieve di S. Pietro nel vico Antoniano del VIII secolo. Era ubicata in contrada S. Moccichello, l’odierna via La Fontaine. Abbandonata ed in rovina sin dal 1574, nel 1634 fu incorporata nel coro della nuova chiesa dei SS. Giuseppe e Teresa in piazza Fontana Grande. Signorelli, Viterbo nella storia della Chiesa, libro I, p. 110.

[17] Analoga associazione di stemmi è presente sulla fontana di piazza S. Carluccio.

[18] L’arma fasciata, col tempo, finì col rappresentare solo la casata dei Gatti, sebbene con alcune varianti (il numero delle fasce e l’emblema del gatto). L’assenza nel palazzo della croce vaiata, simbolo per eccellenza degli Alessandri, si può spiegare per il ruolo da comprimario che, a partire dalla seconda metà del ‘200, questa famiglia aveva assunto nell’ambito della coalizione Brettone, ormai fermamente capeggiata dai Gatti.

[19] Nuove occasionali menzioni si avranno anche nel 1304 e nel 1306, anno in cui Stefano Colonna riunisce gli uffici di capitano con quelli di podestà.

[20] Già nel 1281 i nobili vennero esclusi da tutti gli uffici cittadini e l’anno dopo vennero istituito un collegio di riformatori del popolo espressione delle corporazioni. Nel 1291 le arti costituirono una nuova magistratura popolare, da contrapporre al podestà, costituita da otto membri, gli octo de populo, che sopravvisse fino al XIV secolo.

[21] La corte papale di rientro a Roma da Avignone sostò a Viterbo dal 9 giugno al 14 ottobre. Il 5 settembre un diverbio tra gli abitanti di Pianoscarano e i domestici del marescalco papale, rei di aver lavato un cane nella fonte del rione, trascese in un sanguinoso tumulto che incendiò l’intera città. Nei giorni seguenti intervennero in soccorso del papa molti armati provenienti da Siena, Orvieto, Todi e altri castelli della Tuscia. Seguì una dura repressione degli insorti; due rivoltosi furono impiccati “ante portam cardinalis Vabrensis”, ossia davanti il suo palazzo. Pinzi, Storia di Viterbo, III, pp. 345 e segg.

[22] D’Andrea, Le croniche di Viterbo, p. 96. Il cardinale morì il 3 settembre 1368 e venne sepolto nella chiesa viterbese di S. Francesco.

[23] Signorelli, Viterbo nella storia della Chiesa, libro IV, p. 417 e Angeli, Famiglie viterbesi, p. 562. Alcuni membri della famiglia raggiunsero la fama come medici. Lo stesso vescovo Niccolò era in possesso del diploma di medicina, oltre che studioso delle lettere; fu strenuo sostenitore della politica di papa Urbano V.

[24] D’Andrea, Le croniche di Viterbo, p. 101.

[25] Pinzi, Storia di Viterbo, III, p. 449.

[26] Non è possibile risalire alle modalità attraverso le quali i Gatteschi entrarono in possesso del palazzo. Nel 1312 frate Consiglio Anfanelli, arcivescovo di Conza, donò ai nipoti Arriguccio e Covello un “palatium cum domibus, casalenis, ortis et inclaustis in civitate Viterbo in contrada S. Systi, S. Iacobi et S. Petri de Ulmo, iuxta Fontem Sepalis”. Buzzi, Liber quatuor clavium, doc. 439. Gli Anfanelli ebbero rapporti di parentela con i Gatti. Pinzi, Gli Ospizi medievali, p. 110.

[27] Domum de Gattis sitam Viterbii prope Ecclesiam dirutam Sancti Petri de Ulmo. Riforme, Vol. 60, pag. 61.

[28] Della Tuccia, Cronache e Statuti della città di Viterbo, p. 48. Riguardo l’identificazione del palazzo di piazza del Sepale con la dimora ei Gatti, Signorelli, Viterbo nella storia della Chiesa, libro V, p. 19.

[29] Della Tuccia, Cronache e Statuti della città di Viterbo, p. 54.

[30] Idibem, p. 217.

[31] Gregorovius, Storia di Roma nel Medioevo, vol. V, p. 72.

[32] Era appartenuta a Iacopo del Netto, partigiano dei Di Vico e nemico del papato; per questo Bonifacio IX la confiscò e la trasferì, quale indennizzo, a Silvestro Gatti. Pinzi, Storia della città di Viterbo, IV, p. 124.

[33] Troilo venne amnistiato da papa Pio II e tronò a Viterbo dove riottenne la prioria di S. Angelo in Spatha nonché la commenda di S. Pietro del Castagno. Anche Galeotto venne scarcerato e assoldato dal papato.

[34] Da Ippolita Baglioni ebbe quattro figlie: Pantasilea e Atalanta, mogli rispettivamente dei fratelli Giulio e Ottaviano della famiglia romana dei Colonna; Modesta sposa di Raniero della Cornia e Battista moglie di Mariano Chigi.

[35] Era un fratellastro di Princivalle.

[36] Si conferma che era posto iuxta plateam ecclesiae [S. Pietro dell’Olmo] parti interior et plateam Gattescam a posterioris. Per alcuni si tratta dell’edificio che in alcuni atti è detto “la Casaccia”. Angeli, Famiglie viterbesi, p. 242-3.

[37] Nel 1874 la chiesa venne sconsacrata e destinata a sede della Corte d’Assise. il complesso è stato adibito a sede del Tribunale di Viterbo fino al 2005.