LA MEMORIA DI UNA PORTA SCOMPARSA

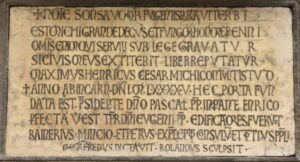

Sulla facciata della dismessa chiesa di S. Matteo al Corso Italia (trasformata in sala cinematografica durante il ‘900 coi nomi di Sala Galiana e Cinema Corso) si può osservare un’imbrunita epigrafe marmorea incastonata nel muro, appena sotto un balconcino.

L’attuale collocazione risale al 1558 e fu voluta dai conservatori del Comune, come rivela una vicina lastra in peperino[1] posta appena sopra la mostra di un fontanile pubblico non più esistente.[2]

In origine la lapide in marmo era posizionata sopra l’arco della celebre porta Sonsa, la quale chiudeva il tracciato dell’odierno Corso Italia all’altezza di Via Mazzini e poggiava i rinfianchi sull’angolo della chiesa di S. Matteo[3] e sull’opposto edificio, quasi alla base della torre di Rollando Gatti (abbattuta nel 1950).

Stando alle cronache tardomedievali, quest’importante accesso venne costruito nell’ultimo scorcio dell’anno Mille nell’ambito dell’innalzamento del primo tratto di mura urbane: “Anno 1095. … Così alle spese del populo fu fatto il muro dalla porta Sonza sino alla porta Fiorita, presso la fonte della Mazzeta.”[4] Tuttavia, la prima menzione della porta nei documenti d’archivio risale soltanto all’anno 1126.[5]

A partire dal XV secolo, persa definitivamente ogni funzione difensiva, la porta iniziò ad essere smantellata e nell’anno 1462 della sua struttura non esisteva che un’arcata, detta “di S. Matteo”; nei secoli successivi ogni sua memoria architettonica andò perduta.

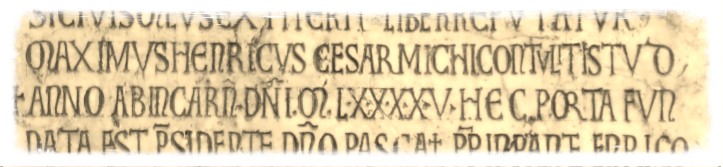

L’epigrafe di Porta Sonsa, recentemente restaurata grazie all’iniziativa del Lions Club di Viterbo, è stata scolpita usando un alfabeto misto romanico e gotico maiuscolo e recita le seguenti frasi:

1 † No(m)i(n)e Sonsa vocar fulgentis porta Viterbi

2 est michi grande decus et fungo honore perenni

3 Om(n)is enim qui servili sub lege gravatur

4 si civis meus extiterit liber reputatur

5 maximus Henricus Cesar michi contulit istud

6 † anno ab incarn(atione) d(omi)ni MLXXXXV hec porta fun

7 data est p(re)sidente d(omi)no Pascal(e) p(a)p(e) inp(er)ante Enrico

8 p(er)fecta v(er)o est t(em)p(o)r (e) d(omi)ni Eugenii p(a)p(e) edificatores fuerunt

9 Raniero Mincio et Petrus ex p(re)cepto consulu(m) et totius p(o)p(u)li

10 (Goti)fredus distavi Rolandus sculpsit

Questa la traduzione dal latino delle dieci righe incise sul marmo:

1 † mi chiamo Sonsa, porta di Viterbo la splendida

2 grande il mio nome, eterni i miei privilegi

3 chiunque sia gravato da condizione servile

4 se mio cittadino si faccia, sia considerato uomo libero

5 il sommo imperatore Enrico mi concesse questo privilegio

6 † anno 1095 dell’incarnazione del Signore questa porta iniziò ad essere

7 costruita essendo papa Pasquale ed Enrico imperatore

8 fu portata a compimento al tempo di papa Eugenio. Costruttori furono

9 Raniero Mincio e Pietro per deliberazione dei consoli e di tutto il popolo.

10 Gottifredo dettò i versi e Rollando li scolpì.[6]

Come sostenuto dalla quasi totalità degli studiosi, una parte della lapide venne realizzata incorporando il testo di una iscrizione preesistente.

Come sostenuto dalla quasi totalità degli studiosi, una parte della lapide venne realizzata incorporando il testo di una iscrizione preesistente.

Un indizio evidente dell’interpolazione è rappresentato dal fatto che la frase contenuta fino alla quinta riga è costruita in prima persona mentre – in modo stonato – per i periodi successivi si adotta l’esposizione in terza persona. Nonostante le varie congetture su quale delle due parti sia la più antica, non si è mai giunti ad una conclusione certa.

Proviamo ora a ripercorre nel dettaglio queste poche righe.

UNA PORTA CHE SI PRESENTA ALLO STRANIERO

A prima vista, il significato letterale della prima parte appare chiaro: è la porta che parla a nome della città proclamando il privilegio, concessogli dall’imperatore Enrico, di liberare da ogni condizione servile qualsiasi uomo acquisti la cittadinanza viterbese!

Ma quale dei tre Enrico succedutisi nella corona tedesca tra la metà dell’XI secolo e la fine del successivo, è quello richiamato nell’iscrizione?

Lo storico Cesare Pinzi, suffragato dalle cronache quattrocentesche, ritiene si tratti di Enrico VI (1191-1197), il successore dell’imperatore Federico I di Hohenstaufen.[7]

Niccolò della Tuccia, infatti, annotava: “… fu eletto Errigo, figliolo di Federico Barbarossa, il quale era signore di Viterbo, e pose una libertà alla porta di Sonza, che era la porta principale, ove fece mettere un epitaffio …”.[8] Frate D’Andrea, similmente, scriveva: “fu electo lo dicto Enrico figliolo di Federigo Barbaroscia, e in quel tempo fu posto per dicto imperatore una libertà alla porta de Viterbo principale, che stava al lato ad Sancto Mateo di Sonza, ove fu posto uno epitaffio …”.[9] Ad onore del vero, i predetti cronisti, così come i resoconti duecenteschi dai quali attingono, non fanno altro che prodursi, anch’essi, in un’interpretazione dell’epigrafe.[10]

L’altro insigne studioso viterbese Giuseppe Signorelli sostiene, invece, che l’imperatore della lapide sia Enrico V (1111-1125). Questi, in effetti, trovò in Viterbo una solida alleata durante le alterne fasi della lotta per le investiture, tanto che nel 1118 insediò nella città il proprio antipapa Maurice Bourdin (Gregorio VII).[11]

In fine, non può essere esclusa l’ipotesi Enrico IV (1084-1106), imperatore alla cui causa contro il papato Viterbo aderì subitanea nella speranza di vedere riconosciute le proprie libertà comunali. Questi, tra l’altro, è il sovrano nominato alla settima riga nell’ambito della datazione della porta.

Quale che sia stato l’imperatore a riconoscere il beneficio di Porta Sonza, vale la pena di interrogarci sull’aderenza storica di una simile concessione. In primo luogo va considerato che con l’espressione «servi» nel medioevo si riassumeva una varietà di soggezioni personali assai differenziate, dallo schiavo al servo della gleba, dal manente (colui cioè che era obbligato a risiedere sul fondo) al dipendente del signore, giuridicamente libero ma omologato per oneri e doveri al servus. A chi, pertanto, i viterbesi erano pronti a riconoscere il diritto di cittadinanza? E soprattutto, in una società così ineguale come quella medievale, quale motivo poteva avere la comunità urbana per accogliere diseredati e nullatenenti provenienti dalla campagna e dagli altri borghi della Tuscia?

Una possibile risposta si potrebbe ricercare nella volontà della città di arruolare forza-lavoro nuova e a buon mercato; l’abbandono delle terre da parte dei servi, inoltre, avrebbe indebolito l’autorità e la forza economica dei signorotti comitali, favorendo, in tal modo, il Comune nel suo progetto di progressivo controllo del contado. Tuttavia, la liberazione dei servi per meri fini antifeudali è storicamente accertata in altri Comuni dell’Italia centrosettentrionale solo dal XIII secolo (ad esempio, a Vercelli, a Firenze e a Bologna). La lapide di porta Sonsa testimonierebbe, quindi, una precocità del Comune viterbese del tutto anomala, se non addirittura improbabile.

Rinunciando all’idea che le prime righe dell’epigrafe alludano ad un autentico diritto di affrancamento, si può quindi attribuire loro un valore celebrativo dell’autonomia comunale sancita dal riconoscimento imperiale. La lapide, insomma, era una sorta di sollecitazione rivolta ai forestieri affinché prendessero atto dell’immunità goduta dai viterbesi rispetto a qualsiasi autorità diversa da quella municipale.

UNA FONDAZIONE ANTICHISSIMA

Anche la seconda parte dell’epigrafe si apre a interessanti riflessioni.

E’ scritto che la porta fu iniziata nell’anno 1095 sotto il dominio di papa Pasquale II e dell’imperatore Enrico IV; la frase, però, contiene una anacronismo. Nel 1095 Pasquale II, al secolo Ranieri di Bieda, non era ancora pontefice: lo diventerà solo nell’agosto del 1099.

E’ scritto che la porta fu iniziata nell’anno 1095 sotto il dominio di papa Pasquale II e dell’imperatore Enrico IV; la frase, però, contiene una anacronismo. Nel 1095 Pasquale II, al secolo Ranieri di Bieda, non era ancora pontefice: lo diventerà solo nell’agosto del 1099.

Si può tentare di risolvere la questione enucleando la data dal contesto della VI riga e collegandola alla riga che la precede. Questo il risultato: “Il sommo imperatore Enrico mi concesse questo privilegio nell’anno 1095 dell’incarnazione del Signore. Questa porta iniziò ad essere costruita essendo papa Pasquale ed Enrico imperatore”. Quindi l’anno 1095 non sarebbe l’anno di fondazione della porta, ma la data in cui il beneficio venne riconosciuto dall’imperatore, che gioco forza andrebbe identificato con Enrico IV.[12]

La maggior parte degli studiosi non concorda però con questa ricostruzione e propone, invece, una lettura organica ed unitaria del testo della VI riga. Si preferisce, pertanto, spiegare l’errore cronologico ammettendo una semplice svista dello scalpellino che realizzò l’epigrafe, il quale dovette scambiare per MLXXXXV quello che doveva essere MLXXXXIX.[13]

Va notato, inoltre, che l’accostamento nella datazione di Pasquale II ad Enrico IV appare piuttosto stridente. Infatti, i due personaggi furono acerrimi nemici per tutto il corso della loro vita, tanto che il papa – nel concilio quaresimale del 1102 – aveva confermato la scomunica comminata all’imperatore dai suoi predecessori. Durante questa accesa contrapposizione, Viterbo ed il suo clero avevano addirittura riconosciuto l’antipapa imposto da Enrico IV, Clemente III (1080-1100), il cui nome compare nella titolazione di parecchi documenti dell’archivio comunale nel periodo compreso tra il 1087 e il 1099.[14]

Per quale motivo vennero, dunque, associati i due rivali nella lapide commemorativa di Porta Sonza? Perché queste righe furono senz’altro elaborate in tempi ampiamente successivi la loro morte; forse in uno dei tanti, seppur brevi, momenti di riconciliazione tra Chiesa e corona tedesca, frangenti in cui Viterbo e le sue autorità avevano tutto l’interesse a cancellare lontani conflitti e compromettenti partigianerie.

Di certo, questa seconda parte dell’epigrafe fu incisa dopo il febbraio 1145, ossia la data d’insediamento di Eugenio III; infatti, all’ottava riga, il suo pontificato (1145-1153) viene indicato come intervallo in cui la porta venne ultimata.

Tuttavia, oltre quarant’anni di lavori per terminare la costruzione (perfecta vero) sono alquanto inverosimili. E’ più logico immaginare che si trattò, piuttosto, della conclusione di un restauro[15] o di un abbellimento; una rifacimento la cui inaugurazione magari venne celebrata in occasione di uno dei prolungati soggiorni viterbesi di papa Eugenio.[16]

Alla IX riga, la citazione del collegio consolare (consulum) testimonia che Viterbo si era costituita in Comune già sul finire dell’anno Mille. Si nominano, quindi, i costruttori della porta, tali Raniero Mincio e Pietro, che secondo i cronisti era stati gli stessi “mastri” che avevano diretto l’edificazione del primo tratto di fortificazione urbana: “Fu la dicta città hedificata sotto el pianeta di Marte … el circuito suo era cinque milia quattrocento trentaquattro passi … el fondatore fu Raniero Muntio e Pietro, per lo comandamento del consulo con voluntà di tutto el populo.”[17]

La X riga ci racconta che le frasi vennero scolpite da Rolandus sotto dettatura di un certo Gotifredus. Troppo allettante, per non essere proposta, la suggestione che quest’ultimo possa essere Gottifredo da Viterbo, il noto letterato che servì come cappellano e notaro i sovrani tedeschi Corrado III, Federico I e Enrico VI. Forse compose quei versi durante una delle frequenti soste della corte imperiale presso la cittadina laziale; oppure negli ultimissimi anni della sua vita (†1195 ca.), quando decise di ritirarsi nel convento viterbese di S. Maria della Palanzana.

UN COLLAGE DA DECIFRARE

Come si è dimostrato, la lapide oggi visibile alla fine del Corso Italia è una copia di due distinte iscrizioni che vennero unite e combinate in un’epoca imprecisata; l’uso di lettere gotico-romaniche, ha fatto supporre ad alcuni autori che il manufatto sia stato realizzato alla fine del XII secolo.

Come si è dimostrato, la lapide oggi visibile alla fine del Corso Italia è una copia di due distinte iscrizioni che vennero unite e combinate in un’epoca imprecisata; l’uso di lettere gotico-romaniche, ha fatto supporre ad alcuni autori che il manufatto sia stato realizzato alla fine del XII secolo.

Tuttavia, un ultimo enigma rischia di pregiudicare questo tentativo di datazione, per così dire, medievale.

Perché tutti i cronisti quattrocenteschi, nei loro rispettivi resoconti, riprodussero dettagliatamente il testo delle prime cinque righe dell’epigrafe, quelle relative alla concessione imperiale, mentre tralasciarono qualsiasi riferimento della seconda parte? Come poterono trascurare l’evidente incompletezza di quanto andavano registrando rispetto alla lastra marmorea che, loro viventi, campeggiava, nella sua composita integrità, presso gli avanzi di porta di Sonza?

Forse i cronisti (Francesco D’Andrea, Nicolò della Tuccia e Giovanni di Iuzzo) si limitarono a riprodurre, in modo pedissequo, fonti assai anteriori e magari incomplete.[18]

Oppure, negli anni in cui vennero redatte le cronache, le due iscrizioni erano ancora separate e collocate in alloggiamenti tra loro discosti. Un indizio in tal senso ci perviene dal manoscritto di frate Francesco D’Andrea, dove la frase rievocativa del privilegio imperiale fu da un coevo correttore racchiusa in una cornice di linee che sembra rappresentare graficamente una lapide.[19]

A complicare la decodificazione dell’attuale epigrafe concorrono anche le intuizioni che Andrea Scriattoli espose nella sua principale opera, Viterbo nei suoi monumenti. Lo studioso sostenne, infatti, che Goffredo «dettò» e Rollando trascrisse l’epitaffio di cui alle prime cinque righe e non già quello della seconda parte.[20] Evidentemente, quando un ignoto scalpellino riunì in una soltanto le due antiche iscrizioni, forse per conferirgli maggiore uniformità, preferì spostare l’enunciazione dei due artefici alla decima ed ultima riga come naturale chiosa di tutta la trascrizione.

Si tratta ancora di una supposizione senza alcuna conferma storica, è ovvio. Ma sta proprio in questa indeterminatezza il fascino secolare dell’epigrafe di porta Sonsa: quest’antico marmo trabocca di nomi ma non svela le identità, celebra una data ma è quella sbagliata, rievoca la storia ma con l’evanescenza della leggenda.

Articolo curato da Sermarcus Demontfort

_____________________

[1] L’epigrafe celebrativa è in caratteri romani; questa la traduzione dal latino: “Questo avanzo marmoreo, già prossimo a rovinare, dell’equestre porta Sonza qui situata prima dell’ampliamento della città, i conservatori del Comune, per la sua vetustà e per l’importanza del privilegio che ricorda, vollero qui ricollocarlo l’anno della salute 1558”.

[2] La fontanella venne costruita, per pubblica utilità, nel 1634 da un tale Martinelli, come si deduce dall’iscrizione piuttosto rovinata che corre sull’arco e i due piedritti.

[3] Le mura scendevano da via Mazzini rasentando il fianco destro di S. Matteo. Alcuni atti documentano come il coro e l’orto della chiesa confinassero con le moenia vetera. Pinzi, Ospedali, p. 56, n.2.

[4] Ciampi, Cronache e Statuti, p. 5.

[5] Perg. n. 947 dell’Archivio Comunale.

[6] Carosi, Epigrafi Medievali, p. 20.

[7] Stando alla testimonianza di Domenico Bianchi, notaio che scrive a cavallo del XVI-XVII secolo, sulla facciata di Palazzo Curzio del Negro (corrispondente all’odierno Corso Italia n. 91) esisteva un dipinto con un’iscrizione dedicata a Porta Sonza ed titolata a «Henricu Rom. Imp. VI». Pinzi, Storia di Viterbo, p. 201, n. 3.

[8] Ciampi, Cronache e Statuti, p. 7.

[9] D’Andrea, Cronica, p. 34.

[10] F. Bussi (XVIII secolo), fa risalire l’identificazione con l’imperatore Enrico VI al cronista duecentesco Lanzillotto. Istoria di Viterbo, p. 102.

[11] Signorelli, Viterbo nella Storia della Chiesa, I, p. 118, n. 21.

[12] Questa ipotesi è stata proposta, ad esempio, da G. Grassotti in Fonti Documentarie per la storia delle mura di Viterbo nel Medioevo, p. 14, in Biblioteca e Società, anno 1997.

[13] Carosi, Epigrafi Medievali, p. 20

[14] Signorelli, Viterbo nella Storia della Chiesa, I, p. 106, n. 20.

[15] Forse la porta era stata danneggiata durante un assedio. Nel mese di maggio del 1147, ad esempio, i romani assaltarono le mura di Viterbo (Romani obsiderunt Viterbium mense madii die XXV). Ibidem, I, p. 127, n. 15.

[16] Fu stabilmente a Viterbo dall’aprile 1145 al novembre 1145, dal maggio 1146 al gennaio 1147 e dal dicembre 1148 al marzo 1149.

[17] D’Andrea, Cronica, p. 31.

[18] I cronisti Frate D’Andrea, Nicolò della Tuccia e Giovanni di Iuzzo affermano di aver copiato le notizie anteriori al XV secolo dal medico Girolamo e da Cola di Covelluzzo (dalla seconda metà XIV) e dall’orefice viterbese Lanzillotto (XII secolo).

[19] D’Andrea, Cronica, p.14, n. 2.

[20] Scriattoli, Viterbo nei suoi monumenti, p. 282. L’ipotesi è supportata dalle Cronache; Della Tuccia, ad esempio, scriveva “un epitaffio ordinato per Gotifredo, che diceva così: Nomine Sonza …”