FAROLFO IL CONTE

Alcuni documenti degli archivi viterbesi, compresi tra la seconda metà del XII secolo e l’inizio del successivo, attestano più volte personaggi di nome Farolfo associati al titolo di comites. Non esistono riscontri per poter affermare con certezza che si tratti sempre dello stesso individuo, nondimeno alcune circostanze lasciano supporre che tra questi Farulfus vi fosse quantomeno una contiguità genealogica.

Per convalidare quest’ipotesi ripercorriamo le singole fonti tentando di comporre, laddove possibile, ricostruzioni e ragionevoli connessioni.

FAROLFO DI FARA E GUITTO

La prima testimonianza risale al mese di ottobre dell’anno 1159 e concerne un contratto con cui il conte Guitto, figlio del defunto Farolfo di Fara,[1] e la moglie Roba vendettero al priore di S. Angelo in Spada un orto nella piana del torrente Sonza.[2] Nell’atto si combinava che, in cambio della cessione del terreno, il figlio di Guitto, a sua volta chiamato Farulfus, dovesse essere riammesso alla mensa canonicale di S. Angelo dalla quale era stato escluso per aver commesso un peccatum.[3]

Molto probabilmente, Roba è identificabile con Ropa di Sifredus de Iordanu che nel 1118 risultava avere alcune proprietà nei castelli di Bagnaia[4] e di Sonza[5] assieme alla madre Kiera di Landolfo e alla zia Nera, moglie di Offreduccio di Valcena, l’ascendente dei Tignosi.

Dopo l’accidentale menzione del 1159, dei coniugi Guitto e Ropa non emerge più alcuna memoria dai documenti cittadini.

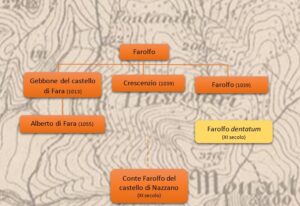

Il fatto che Farolfo, padre del conte Guido, venga qualificato come de Fara implica un possibile originario nesso con l’omonimo castello della Sabina.[6] Unico e assai flebile soccorso a questa conclusione si trova in un atto del 1055 censito nel Regesto Farfense con cui un tale Alberto dona all’Abbazia di Farfa la propria parte del castello quod dicitur Phara; Alberto si dice figlio di Gebbone, il quale è attestato in precedenti contratti come figlio di Farolfo e fratello di Crescenzio e di un altro Farolfo.[7] Tuttavia, nessuno di questi nomi è mai accostato alla carica comitale.

Il fatto che Farolfo, padre del conte Guido, venga qualificato come de Fara implica un possibile originario nesso con l’omonimo castello della Sabina.[6] Unico e assai flebile soccorso a questa conclusione si trova in un atto del 1055 censito nel Regesto Farfense con cui un tale Alberto dona all’Abbazia di Farfa la propria parte del castello quod dicitur Phara; Alberto si dice figlio di Gebbone, il quale è attestato in precedenti contratti come figlio di Farolfo e fratello di Crescenzio e di un altro Farolfo.[7] Tuttavia, nessuno di questi nomi è mai accostato alla carica comitale.

Un Farulfus comes è invece attestato come titolare di proprietà nel territorio di Nazzano, località prossima alla sponda sinistra del Tevere, a circa 25 kilometri dall’odierna Fara in Sabina. Ce ne fornisce notizia un privilegio di papa Gregorio VII del 14 marzo 1081 con cui viene sancita la donazione fatta dal conte Farolfo in favore del monastero di S. Paolo fuori le Mura di alcuni fondi vicini al monte Soratte e al castello che vocatur Nazanum; nel documento si asserisce che i beni ceduti erano in precedenza appartenuti all’abbazia di Farfa e che l’offerente aveva ricevuto sepoltura proprio nel monastero romano di S. Paolo.[8]

E’ difficile dimostrare una qualche relazione tra questo conte Farolfo ed il clan sabino comproprietario del castello di Fara.

Nel 1060 si ha notizia anche di un Farolfo dentatum vassallo del conte Sinibaldo, Rettore di Sabina; insieme al suo signore notificarono a Giovanni di Crescenzio e all’abate di Farfa l’ordine di comparire dinnanzi a papa Nicola II.[9]

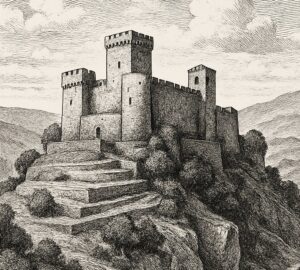

IL FAROLFO DEL CASTELLO DI S.ANGELO

A partire dalla metà del XII secolo l’importante canonica viterbese di S. Angelo in Spada venne progressivamente in possesso di gran parte del poggio fortificato che sorgeva a nord-est della città e che nelle fonti più antiche era denominato castello di Sonza;[10] l’acquisizione fu così estesa e consolidata che già a partire dal 1190 nei documenti invalse l’uso di indicare l’intero isolato come castrum Sancti Angeli. .[11]

Nella prima metà del secolo successivo, i diritti di S. Angelo sugli immobili ricadenti nell’area del castello vennero messi in discussione e ne scaturì una lunga controversia legale; nell’ambito di un dibattimento, a sostegno delle ragioni dei canonici, venne ascoltato il chierico Scagnus che ricordò come il castello fosse stato venduto dal comite Farulfo.[12]

Nella prima metà del secolo successivo, i diritti di S. Angelo sugli immobili ricadenti nell’area del castello vennero messi in discussione e ne scaturì una lunga controversia legale; nell’ambito di un dibattimento, a sostegno delle ragioni dei canonici, venne ascoltato il chierico Scagnus che ricordò come il castello fosse stato venduto dal comite Farulfo.[12]

La corrispondenza onomastica con il padre del conte Guitto non può essere ridotta a mera coincidenza; evidentemente, sono la stessa persona o, come minimo, familiari prossimi.

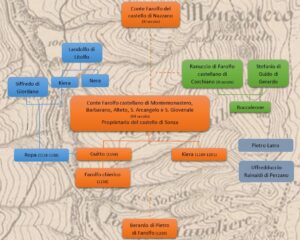

FAROLFO E LA CONTESSA KIERA

Un conte Farulfo è nuovamente citato in un documento del gennaio 1188, stavolta come padre di Kiera (Chiara), signora di Montemonastero e di Barbarano. Nell’atto si legge che la nobildonna cede i due castelli al Comune di Viterbo, rappresentato dal console Geiço, riservandone il possesso a sé e ai suoi eventuali discendenti; in cambio s’impegna al versamento di un censo annuo di sette bisanti e al soccorso militare in caso di guerra; analoghe promesse di fedeltà vengono sottoscritte dal marito di Kiera, Pietro Latro, al quale si riconosce il diritto di entrare in possesso dei castelli in caso di premorienza del coniuge. [13]

Pietro apparteneva alla famiglia dei Latrones, una propaggine della potente stirpe romana dei Corsi[14] che aveva il proprio quartier generale nel Forio Boario e vantava molte castellanie a nord della Campagna Romana, diritti sul porto di Civitavecchia[15] e nel territorio di Falerii.[16]

Farulfo e sua figlia Kiera compaiono anche in altre due donazioni in favore di Viterbo, rispettivamente del 1141 e del 1169, ma è pressoché unanime il giudizio che si tratti di scritture falsificate nella seconda metà del XIII secolo[17] per legittimare le pretese del Comune sui castelli di San Giovenale, Montemonastero, Alteto e Sant’Arcangelo.

Nel primo documento il conte offre le quattro rocche, mantenendone l’usufrutto, a condizione che il Comune s’impegni a maritare la figlia e a dotarla con una parte di esse; prevede, inoltre, che in caso di decesso di Kiera senza eredi, i beni dotali ritornino al Comune. L’atto del 1169, invece, è la conferma fatta da Kiera degli impegni assunti dal defunto padre.

Non è possibile stabilire con certezza se questi falsi siano stati il frutto di una vera e propria invenzione o se costituissero il fraudolento espediente per dare sostanza giuridica ad una reale donazione della quale però si era persa ogni memoria documentata.[18]

Resta il fatto che un inventario della fine del XIII secolo riporta la notizia che il castello di S. Giovenale, citato in entrambe i documenti contraffatti, era effettivamente parte del patrimonio di Kiera e di suo marito Pietro, tanto che poterono venderne la metà ad Ugolino di Tolfa.[19]

In un atto del 19 agosto 1191 è riportata la notizia che la comitissa Kiera dà in pegno al viterbese Polo di Ranuccio il castagneto, il bosco, le vigne e i terreni arboricoli che aveva nei pressi della città in località Carvilgnani.[20]

Nel febbraio 1195 Kiera è nuovamente nominata in una cartula refutationis riguardante diritti su Civita Castellana e viene indicata quale moglie di Pietro Latro e figlia del defunto Farolfo di Montemonastero.[21]

Sempre sullo scorcio del XII secolo, Kiera e suo marito, assieme ad un tale Landulfus, vendono alla famiglia dei Guidoni i beni che avevano intus et fori castri Bagnaia. Se ne trae notizia indiretta da un atto del 10 settembre del 1201 con cui i Guidoni alienano al Priore di S. Maria della Palanzana quelle stesse proprietà ricordando da chi le avevano acquistate pochi anni prima.[22]

Con la giusta prudenza si può immaginare che Kiera fosse entrata in possesso di Bagnaia tramite Guitto di Farolfo de Fara, la cui moglie, Roba di Sifredo, sin da giovanissima disponeva, come si è detto in precedenza, di alcune porzioni di quel castello. Lo stesso Landulfus covenditore ai Guidoni assieme a Kiera può convincentemente identificarsi con uno dei cugini di Roba, figlio di Offreduccio di Valcena e Nera di Landolfo.

Resta oscuro il presupposto giuridico in base a quale Kiera sia potuta succedere nei diritti del conte Guitto e di sua moglie.

Il 6 agosto 1196 Kiera conferma al console Petruccio Grataliani la sua sottomissione a Viterbo ed il ritorno del castello di Barbarano al Comune in caso di sua morte senza eredi legittimi. Certamente il marito Pietro Latro doveva essere morto. [23]

Della condizione di vedovanza se ne ha conferma l’anno successivo, quando il 22 ottobre il podestà di Viterbo concede i castelli di Montemonastero e di Barbarano, cum silvis, terris, canapinis, arboribus fructiferis et infructiferis et cum omnibus eorum tenutis intus et de foris, a Uffredduccio Rainaldi quale dote della promessa sposa contessa Kiera (Clera); dal canto suo, l’uomo dona alla futura moglie mille libre di denari senesi garantite con le sue tenute di Selva Pagana, Santa Natalia, San Leonardo e Sipicciano. [24]

Della condizione di vedovanza se ne ha conferma l’anno successivo, quando il 22 ottobre il podestà di Viterbo concede i castelli di Montemonastero e di Barbarano, cum silvis, terris, canapinis, arboribus fructiferis et infructiferis et cum omnibus eorum tenutis intus et de foris, a Uffredduccio Rainaldi quale dote della promessa sposa contessa Kiera (Clera); dal canto suo, l’uomo dona alla futura moglie mille libre di denari senesi garantite con le sue tenute di Selva Pagana, Santa Natalia, San Leonardo e Sipicciano. [24]

Nel luglio 1198 i fratelli Bonomo e Farolfo Machilonis, appartenti all’aristocrazia urbana viterbese, rinunciarono (fecerunt refutationem) ad ogni diritto che vantavano sui castelli ed altri beni della contessa (castra sua et cetera).[25]

L’ultima citazione di Kiera risale al 17 settembre del 1201, quando concede in pegno ad Angelo di Sifredo il bosco comitale di Montemonastero, probabilmente quale garanzia di un debito contratto.[26]

Sopravvissuta ad Uffredduccio, verosimilmente Kiera morì nel primo ventennio del XIII secolo.[27] Giacché non lasciò eredi naturali, il Comune di Viterbo incamerò il suo intero patrimonio, composto sia dalle castellanie ricevute dal padre che dai ricchi fondi di Selva Pagana che il secondo marito aveva ipotecato ad assicurazione della dote.

Bonuscomes, fratello di Uffredduccio, e suo figlio Rainerius, signori del castello di Perzano[28] e comproprietari di Selva Pagana, non condivisero quell’appropriazione e dal 1241 intentarono una lunga causa che, con alterne vicende, si protrasse fino al 1283, quando i nipoti di Raniero riconobbero i diritti del Comune in cambio della cittadinanza viterbese e della tenuta quale feudum perpetuum.

DALLA SABINA ALLA VALLE DEL MIGNONE

Ammettendo che tutti questi personaggi di nome Farolfo abbiano una comune linea di sangue, non resta che produrci nella narrazione della loro storia attraverso due secoli caratterizzati da profonde trasformazioni sociali e da continue modificazioni degli assetti di potere.

Dalle primissime fonti, sebbene disorganiche e scompaginate, emerge l’esistenza di un consorzio familiare, dal ricorrente antroponimo Farolfo, che intorno all’anno Mille esercita la propria influenza in nome di una dignità comitale dalla genesi indeterminata.[29] Forse il primo conte aveva ottenuto la carica come pubblico ufficiale degli Ottoni; costoro infatti, tra il X e XI secolo, ridisegnarono il sistema di controllo e di governo delle regioni centrali italiane attraverso l’assegnazione di nuove e vecchie circoscrizioni a uomini di fiducia dell’impero. Nondimeno, i Farolfi potevano ben essere un lontano ramo di una più antica dinastia comitale italica; dopo la dissoluzione dei poteri in epoca postcarolingia, alcuni suoi membri avrebbero continuato ad ostentare il titolo, sebbene privo di qualsiasi connotazione pubblica, come signori di modesti comprensori rurali forse persino sconnessi dagli originari distretti comitali.[30]

La prima base fondiaria di questa famiglia va localizzata tra la Bassa Sabina e l’Agro Capeno, quasi certamente ricevuta in concessione dall’abbazia di Farfa; era pratica consueta per i monaci sabini assegnare alcune loro proprietà ad eminenti domini loci così da assicurarsi il controllo del territorio e la strutturazione di una gerarchia di poteri praticamente feudale.[31]

A partire dalla metà del XI secolo il papato riformatore avviò una vigorosa azione di recupero territoriale attraverso l’assegnazione ad enti monastici romani[32] di beni che erano stati sottratti a Sancta Romana Ecclesia dai farfensi e da alcune casate aristocratiche romane. E’ nell’ambito di questa mutato contesto politico che potrebbe essere maturata la decisione del conte Farolfo di lasciare i poderi nei pressi di Nazzano al monastero di S. Paolo fuori le Mura.

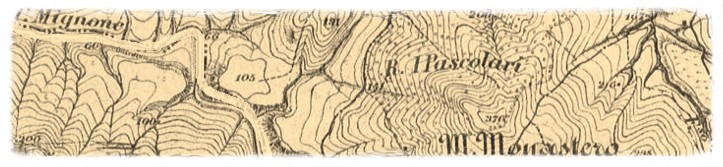

Dopo un lungo silenzio delle fonti, intorno alla metà del XII secolo un conte Farolfo compare come castellano lungo l’alto corso del fiume Mignone; ma fissare, anche solo con ragionevole approssimazione, il movente e le condizioni che determinarono l’insediamento dei Farolfi in questa strategica regione di confine non è facile.

E’ innegabile che la loro rete di roccaforti sorgeva in sostanziale continuità geografica con l’espansione fondiaria verso il Tirreno compiuta nel XI secolo dall’abbazia di Farfa;[33] si potrebbe quindi supporre che i Farolfi siano stati reclutati come fideles degli abati o dei loro principali alleati laici nella Tuscia meridionale, i conti di Galeria.[34]

Tuttavia, deve ammettersi che in quest’area i farfensi non si caratterizzarono mai per la loro azione di incastellamento; inoltre, sarebbe stato improbabile per i Farolfi riuscire a conservare un così vasto patrimonio castrense come concessionari monastici fino al XII secolo, stagione in cui l’autorità degli abati sabini e dei signori di Galeria aveva subito un radicale fiaccamento per la progressiva affermazione del potere temporale del papato a nord di Roma.

Tuttavia, deve ammettersi che in quest’area i farfensi non si caratterizzarono mai per la loro azione di incastellamento; inoltre, sarebbe stato improbabile per i Farolfi riuscire a conservare un così vasto patrimonio castrense come concessionari monastici fino al XII secolo, stagione in cui l’autorità degli abati sabini e dei signori di Galeria aveva subito un radicale fiaccamento per la progressiva affermazione del potere temporale del papato a nord di Roma.

A promuovere l’edificazione dei castelli sul Mignone, affidandone la difesa come custodes ai Farolfi, poteva, invece, essere stato lo stesso papato nell’ambito della strategia di dislocare nei distretti di confine lignaggi fedeli in chiave militare e persino antifarfense. Un caso paragonabile è quello della rocca di Corchiano fatta costruire da Gregorio VII (1073-1085) come presidio papale e concessa al proprio miles Ranuccio di Farolfo il quale, attraverso i suoi discendenti, la occupò fino alla metà del XII secolo.[35] L’omonimia tra il patronimico del signorotto di Corchiano e il conte/castellano del Mignone lascia persino spazio alla suggestione di intravedere tra gli stessi una qualche relazione parentale.

Quale che sia stato il legame di dipendenza o le alleanze dal quale discesero le fortune dei Farolfi, sta di fatto che, sfruttando l’instabilità degli schieramenti politici, costoro seppero conseguire e difendere il pieno dominio su una cruciale cortina di fortificazioni a monte della costa tirrenica.

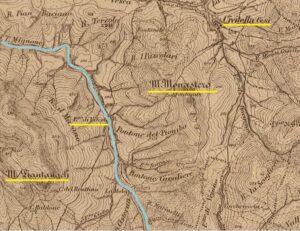

Il castello di Alteto si ergeva su un pianoro vulcanico, oggi noto come “il Teto”, difeso dall’alto corso del Mignone.[36] Sempre lungo la via Clodia, era il castello di Barbarano, probabile erede del Castro Marturanum che sorgeva sul vicino colle di S. Giuliano e del quale si ha menzione fino al 1020.[37]

Non lontano da Barbarano, su un terrazzo tufaceo alla confluenza del fosso Pitale nel torrente Vesca, sorgeva il castro di San Giovenale, naturalmente fortificato dalle pareti a strapiombo sui due corsi d’acqua; forse era luogo di pedaggio o semplice riparo per le guarnigioni.[38]

I castelli di Montemonastero e di Sant’Arcangelo, dall’alto della loro posizione a nord est del massiccio tolfetano, erano tra loro in contatto visivo e sorvegliavano il Passo di Viterbo, lo strategico guado del Mignone che metteva in comunicazione l’area romana con quella viterbese e cornetana. Il fortilizio di Montemonastero era situato ad un’altitudine di 401 metri, sulla cima più elevata dell’omonima altura, probabilmente così denominata perché appartenuta, con le sue selve e i pascoli, ad un incognito monastero;[39] forse si trattava del potente cenobio di S. Paolo fuori le mura, proprietario di fondi e castelli ai confini della Tuscia Romana,[40] oppure dell’abbazia di S. Martino al Cimino, che nel 1208 ricevette da papa Innocenzo III la conferma di alcuni possedimenti, tra cui terras quas habetis apud montem Monasterium. Nel XIII secolo è documentata l’esistenza di un consistente insediamento rurale e di tre chiese.[41]

Sulla sponda opposta del Mignone, proprio di rimpetto a Montemonastero, s’innalza Monte Piantangeli (511 m. slm) dove sorgeva un altro convento benedettino, quello dedicato a S. Arcangelo, la cui prima menzione risale all’anno 976.[42] A poca distanza dall’abbazia si sviluppò un piccolo centro abitato, in seguito fortificato e difeso da un castello, lo stesso che più tardi troviamo custodito da una guarnigione al servizio del conte Farolfo.[43]

Sulla sponda opposta del Mignone, proprio di rimpetto a Montemonastero, s’innalza Monte Piantangeli (511 m. slm) dove sorgeva un altro convento benedettino, quello dedicato a S. Arcangelo, la cui prima menzione risale all’anno 976.[42] A poca distanza dall’abbazia si sviluppò un piccolo centro abitato, in seguito fortificato e difeso da un castello, lo stesso che più tardi troviamo custodito da una guarnigione al servizio del conte Farolfo.[43]

Frattanto i rapporti di forza tra le città ed il contado erano mutati profondamente e il conte Farolfo, probabilmente per cogliere le opportunità offerte dal fervente contesto municipale, trasferì la propria famiglia nel castrum di Sonza, una contrada fortificata ai margini di Viterbo; quest’inurbamento va inquadrato in quel processo immigratorio della piccola nobiltà comitatina o di estrazione militare che caratterizzò un primo momento dello sviluppo demografico della città.

La documentazione del XII secolo induce a ritenere che i Farolfi si fossero imparentati con i Landolfi[44] e che con essi detenessero la proprietà del castello di Sonza; di certo il figlio di Farolfo, Guitto, sposò Roba, nipote di Landolfo di Litolfo, ricco proprietario di immobili e terreni, la cui discendenza si estinse nella linea femminile.[45]

Forse perché minacciato dall’espansione giurisdizionale del Comune viterbese, il conte Farolfo decise di cedere i suoi diritti sul castello al priore di S. Angelo in Spada, conservando per sé e i suoi eredi il palazzo comitale e gli orti nella vallata del Sonza.

L’esercizio vigoroso e persuasivo della supremazia comunale nel contado attraverso l’esautorazione sistematica dell’aristocrazia rurale non risparmiò il conte Farolfo, il quale prima di morire (metà del XII secolo) donò i suoi castelli lungo il Mignone, riservandosene il godimento, al Comune di Viterbo; la scelta di Farolfo di accomodarsi con le autorità cittadine, oltre che un atto di sottomissione, rappresentava forse un estremo tentativo di garantire alla sua discendenza una qualche protezione dai propositi espansionistici di nuove famiglie aristocratiche d’origine romana, i Prefetti e gli Anguillara, che puntavano a costruire durature signorie territoriali nella Tuscia meridionale.

Alla morte di Farolfo, i soli castelli di Barbarano e di Montemonastero[46] vennero ereditati dalla figlia Kiera, la quale ne confermò la donazione al Comune con la consueta formula del mantenimento dell’usufrutto per sé e per gli eventuali figli. Gli accordi stipulati, prevedendo il sostegno incondizionato di Viterbo in caso di guerra, sancirono la definitiva subalternità politica dei Farolfi.

Alla morte di Farolfo, i soli castelli di Barbarano e di Montemonastero[46] vennero ereditati dalla figlia Kiera, la quale ne confermò la donazione al Comune con la consueta formula del mantenimento dell’usufrutto per sé e per gli eventuali figli. Gli accordi stipulati, prevedendo il sostegno incondizionato di Viterbo in caso di guerra, sancirono la definitiva subalternità politica dei Farolfi.

Con i suoi due matrimoni, probabilmente procacciati dalle autorità comunali, la contessa Kiera ebbe modo di imparentarsi, dapprima, con la stirpe romana dei Latroni e, successivamente, con i facoltosi signori di Perzano.

La nobildonna riuscì ad accumulare un discreto patrimonio che comprendeva anche il castello di Bagnaia, le tenute di Selva Pagana e altri fondi, nonché un palazzo nel castello di Viterbo;[47] tuttavia, la mancanza di una discendenza fece sì che gran parte di questi beni transitassero nella disponibilità del Comune alla morte di Kiera.

Per quanto riguarda l’altro figlio di Farolfo, il conte Guitto, è plausibile che anch’esso non ebbe successori, quantomeno quale ceppo diretto.

Nel 1230 viene, infatti, citato un palatium prossimo alla porta di accesso al castello di S. Angelo,[48] il vecchio castrun Sonza, che apparteneva a Berardo, figlio di Petri Farulfi.[49] Questi ricoprirà la carica di console del Comune assieme a Monaldo Fortiguerre e sarà collocato nell’ambito della fazione gattesca e filo papale.[50]

Sebbene sia impossibile ricostruire l’ascendenza di Berardo, la collocazione del palazzo di famiglia ed il patronimico Farulfi suggeriscono una possibile contiguità con la dinastia comitale del secolo precedente, magari come ramo secondario o illegittimo.

Articolo curato da Sermarcus Demontfort

Disegni di Marco Serafinelli

______________________________________

[1] Guittonem comitem filius quondam Farulfi de Fara.

[2] Area identificabile con il pianoro sottostante l’attuale colle di S. Francesco. Pinzi ritiene si tratti dei cosiddetti Orti di S. Angelo, in seguito nominati Campogojo. Pinzi, Ospizi, p. 74.

[3] La mensa canonicale era la dotazione di beni comune di cui godevano i canonici. Evidentemente il giovane Farolfo apparteneva al clero di S. Angelo in Spada.

[4] La prima menzione di Bagnaia risale al 963: Leo de Bangaria teste in un atto di compravendita. Giorgi-Balzani, Regesto di Farfa, III, p. 93. Nel contratto del 1118 si afferma che Sifredo di Giordano, padre di Ropa, aveva beni nel castello de Bangnaria.

[5] Archivio di Sant’Angelo, perg. 962.

[6] Oggi Fara in Sabina in provincia di Rieti. Le prime attestazioni del castello risalgono alla metà del XI secolo.

[7] Giorgi-Balzani, Regesto di Farfa, IV, “anno 1013, Crescenzio e Gebbone di Farolfo donano ala monastero di Farfa alcuni beni situati in territorio sabinense”, p. 38; “anno 1039, Crescenzio e Farolfo, figli di Farolfo, e la vedova di Gebbone donano a Farfa alcuni beni nel luogo detto Tortiziano”, p. 100; “anno 1055, Alberto figlio di Gebbone dona a Farfa la sua parte dei castelli di Frasso e Fara”, p. 250.

[8] “Et quatuor massas in Nazano, et usque ad portam ipsius castelli quod vocatur Nazanum, et usque ad Casam muratam; quorum nomina hec sunt: Monumentum, Priscianum, Paramentum, Cascanum, Casavetuli, prope montem Soracti, cum colonis et colonabus suis, que dedit Farulfus comes libi, qui sepultus est in monasterio tuo”. A. Ranaldi, Nazzano e il suo territorio, p. 119 e F. Lazzari, Il privilegio di Gregorio VII del 14 marzo 1081 ovvero il recupero delle proprietà ecclesiastiche in vario modo alienate, p. 16.

[9] G. Bossi, I Crescenzi di Sabina, p. 137.

[10] L’area del castello corrisponde al poggio dove oggi sorge il complesso di S. Francesco ed il palazzo Grandori. Il toponimo “Sonza”, veniva usato per indicare l’intero comprensorio a destra dell’omonimo torrente (oggi Urcionio): planum qui dicitur Sonsa, Cave Sonse, podio ad Sonsam. Tuttavia, l’unica menzione del castello de Sonça è quella contenuta nell’atto del 1118 (Supra, n. 4).

[11] Archivio di Sant’Angelo, perg. 993.

[12] Archivio di Sant’Angelo, perg. 1223.

[13] Arch. Com. Viterbese, perg. 16.

[14] Da un ramo di questa famiglia discesero i Prefetti di Vico. Medieval Rome: stability and crisis a city, 900-1150 C. Wickhan e I Prefetti, una dinastia signorile tra impero e papato, A. Berardozzi.

[15] Nel 1130 papa Innocenzo II diede in pegno ai Latro i castelli di Carcari, Del Sasso, di Gobitam ed il casale quod dicitur Vulgaris, oltre alla metà di Civitavecchia. Questi feudi furono riscattati da Celestino III nel 1193. I Latrones controllavano anche il castello di Ceri.

[16] Papa Eugenio III (1145-1153) concesse alcune terre all’abbazia di S. Maria in Falleri previo il consenso di Oddone Frangipane e Pietro Latro. P. F. Kehr, Regesto Pontificum Romanorum, Vol. II, p. 188.

[17] C. Carbonetti Vendittelli/M. C. Vendittelli, Falsi documenti autentici nelle Margherite Viterbesi. Un caso di falsificazione operato dal comune di Viterbo alla metà del XIII secolo. Archivio della Società Romana di Storia Patria 116 (1993) pp. 75–112.

[18] Il pubblico convincimento che il Castello di S. Giovenale provenisse dalla donazione del conte Farolfo è sancito anche nello Statuo del 1251 nel quale si afferma Item teneantur, sindici Comunis, nomine eiusdem Comunis, repetere castrum Sancti Iovenalis et eius possesionem cum omnibus suis iuribus, quod dicitur fuisse olim comitis Farulfi… .

[19] Si tratta di un atto di vendita del quale non si conosce la data, ma che viene citato nel Liber memorie, un registro di tutti i documenti conservati dal Comune di Viterbo a metà del 1282. C. Carbonetti Vendittelli Liber memorie communis Viterbii, p. 61.

[20] Documento andato perduto ma citato nel Liber memorie. C. Carbonetti Vendittelli, Ibidem, p. 76.

[21] “… et mihi Constancie pro altera medielate, videlicet a Kiera uxore Petri Latronis et filia quondam Farulphi de Monasterio, sicut per publicumr qvod vobis tradimus …” Fabre-Duchesne, Liber Censuum, I, CLXXXIII, p. 438.

[22] Margherita Viterbese, 194r. A. Pagani, Viterbo nei secoli XI-XIII, p. 71, n. 57.

[23] Arch. Com. Viterbese, perg. 22.

[24] Arch. Com. Viterbese, perg. 27.

[25] Kiera viene registrata come Keram. Documento andato perduto ma citato nel Liber memorie. C. Carbonetti Vendittelli, Ibidem, p. 69.

[26] Documento andato perduto ma citato nel Liber memorie. C. Carbonetti Vendittelli, Ibidem, p. 75.

[27] Il fatto che il Comune di Viterbo riscuota il “terratico” su Selva Pagana solo dal 1220, lascia intendere che negli anni precedenti la contessa fosse ancora in vita. N. Kamp, Istituzioni Comunali, p. 110, n. 5.

[28] Era nei pressi di Graffignano; è stata proposta una sua collocazione in località Castellaro.

[29] Non si rinvengono possibili collegamenti con la famiglia comitale dei Farolfingi presente ad Orvieto, Chiusi e Val di Lago a partire dal XI secolo. A. Spicciani, I conti Farolfingi a Chiusi e a Orvieto (secoli XI-XII). Un Farolfo comes apostolicus è citato in un placito del marzo 881 presieduto a Siena da Carlo III il Grosso.

[30] G. Sergi, Villaggi e curtes, p. 22.

[31] M.E. Grelli, I monaci benedetti nel Piceno, p. 72.

[32] In particolare, i monasteri di SS. Cosma e Damiano, di SS. Andrea e Gregorio al Celio, di S. Maria in Trastevere e di S. Paolo fuori le Mura.

[33] Il primo documento che rileva interessi farfensi verso la costa tirrenica risale ad un atto di vendita dell’807 con cui un certo Omulo di Tuscania cede all’abbazia sabina un terreno descendit ad Minionem. Nel 1066 Ranieri conte di Civita Castellana donò a Farfa la chiesa di S. Lorenzo in Gerflumen con i relativi terreni nel territorio di Centocelle; nel 1068 il conte Gerardo II di Galeria fece dono del castello di S. Severa e di metà del suo porto. Nel 1072 i conti di Civita Castellana donarono la metà di Civitavecchia ed il porto. Berardozzi, I conti di Galeria (secoli XI–XIII), p. 154-160. L’abbazia S. Paolo fuori le Mura surrogò quella di Farfa nel possesso di S. Severa nei primi decenni del XII secolo; negli stessi anni anche Civitavecchia fu concessa da papa Innocenzo III a Pietro Latro come pegno di un prestito concessogli.

[34] Il castello di Galeria sorgeva a sud del lago di Bracciano, su un costone prossimo al fiume Arrone, e apparteneva, assieme ai territori circostanti, alla Chiesa romana che nel tempo lo concesse a varie famiglie aristocratiche. I conti dell’XI secolo hanno il loro ascendente in Gerardo, figlio di tale Ranieri. Quest’ultimo è stato identificato da alcuni con rettore della Sabina e da altri con Ranieri marchese di Tuscia; una recente ipotesi vuole che il padre di Gerardo fosse il conte Raniero che nel 968 assentì alla cessione del casale Ponzano (presso Sutri) al monastero di Ss. Cosma e Damiano. Il fratello del conte Gerardo di Galeria era Sassone conte di Civita Castellana. A. Berardozzi, I conti di Galeria (secoli XI–XIII).

[35] Ranutii Farulfi si sposò con Stefania di Guido di Geraldo, probabilmente la nipote del conte di Galeria. A Ranuccio vengono ascritti anche gli incastellamenti di Carnanum (Cenciano) e Castelluccio. Berardozzi, I conti di Galeria (secoli XI–XIII), p. 156. Con atto del 1158 la vedova domina Stefania rinuncia ai suoi diritti su Corchiano. Il castello era stato ceduto dal figlio di Stefania, Buccaleone, a papa Adriano IV per centoquaranta libbre di monete lucchesi. P. Fabre/L. Duchesne, Liber censuum de l’Église romaine, I, pp. 49 e segg. Silvestrelli, Citta, castelli e terre …, p. 510.

[36] Sorgeva poco distante da Vejano, lungo la via Clodia, probabilmente sul sito di un pagus etrusco. Nel XIII secolo divenne feudo della famiglia viterbese dei Tignosi e fu caposaldo durante la guerra tra Viterbo e Roma. Le cronache quattrocentesche riportano la notizia che Alteto, assieme ai castelli di Montemonastero, S. Giovenale, S. Arcangelo e Luni, sia stato donato al Comune viterbese dall’imperatore Federico Barbarossa nell’anno 1169. Con lo sviluppo medievale di Vejano, il castello di Alteto perse la sua funzione strategica e cadde presto in rovina.

[37] A. Gargana, La necropoli etrusca di San Giuliano, p. 325. Dopo essere passato dalla contessa Kiera al Comune di Viterbo, Barbarano nel 1228 venne conquistato dai romani e lungamente assoggettato al Campidoglio. A partire dal XIII secolo conobbe uno sviluppo verso una forma di urbanesimo paesano.

[38] Nel XIII secolo fu occupato dai Prefetti di Vico che lo detennero per due secoli. I ruderi duecenteschi del castello di S. Giovenale sono nel territorio di Blera, vicino l’omonima area archeologica etrusca.

[39] Monte Monastero è un’altura a pochi chilometri da Civitella Cesi, nel comune di Blera. Il castello, passato sotto la giurisdizione di Viterbo, nel XIII secolo divenne baluardo militare contro le milizie romane. Alla morte di Federico II passò sotto il controllo di Corneto e, dopo alterne vicende, nel XV secolo venne ridotto a tenuta agricola assieme alla vicina Civitella.

[40] Berardozzi-Cola, in www.latolfa.com. Dal X secolo il monastero di S. Paolo fuori le mura vantava diritti sulla vicina civitas di Manturane (Monterano).

[41] G.C. Giannuzzi, Castelli di Corneto nel XIII secolo, in Bollettino della Società Tarquiniese d’Arte e Storia.

[42] P. Egidi, Un documento cornetano del secolo X, in Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medioevo.

[43] F. Tron, L’Abbazia di Piantageli. Nel sito di Piantangeli sono visibili i ruderi della chiesa romanica a tre navate e i resti dell’impianto monastico. Del villaggio e del castello non rimangono più indizi evidenti. Nel 1202 l’abate Palto fece atto di sottomissione a Corneto, nella cui giurisdizione sia il castello che l’abitato finirono col gravitare fino al XIV secolo. Alcuni studi sostengono che le testimonianze su Monte Piantangeli non appartengono all’abbazia di S. Arcangelo, ma alla dipendenza farfense di S. Maria del Mignone. Accogliendo quest’ipotesi, la localizzazione di S. Arcangelo andrebbe spostata in direzione sud-ovest, sul Monte S. Angelo nei pressi di Allumiere, dove alcune ricognizioni hanno effettivamente rilevato la presenza di tratti murari del XI secolo. E. Benelli e B. Vitali Rosati, Contributo alla topografia dei Monti della Tolfa: S. Maria del Mignone e S. Arcangelo, in Il Lazio fra Antichità e Medioevo. La storiografia prevalente continua a collocare S. Maria del Mignone nell’area compresa tra Casale Sterpeto e le Piane del Mignone, sulla riva destra del fiume. S. Del Lungo, Santa Maria del Mignone.

[44] A. Lanconelli, I fines viterbienses tra VIII e XI secolo.

[45] Non è dimostrabile una relazione tra il Litolfo di castrum Sonza con il Litolfo di Petrignano del XI secolo, importante signorotto del contado. A. Pagani, Viterbo nei secoli XI-XIII, p. 72.

[46] Come si è visto in precedenza, probabilmente, Kiera mantenne qualche residuo diritto anche sul castello di S. Giovenale, tanto da poterlo cedere assieme al marito Pietro Latro al signore di Tolfa.

[47] Il documento relativo alla donazione del 1169, da ritenersi comunque una contraffazione, venne stipulato in Castro Viterbo in camera ipsius comitisse.

[48] La porta viene menzionata anche nello Statuto del 1237-38 quale portam que fuit Berardi Petri Farulfi.

[49] Si tratta dello stesso edificio che nel 1236 sarà ceduto ai francescani per la costruzione del convento di S. Francesco.

[50] E’ nominato fidejussore dei Gatti e dei Paltonieri nell’atto di pace del 1253.