Ogni viterbese conosce (o almeno dovrebbe) l’episodio del macabro omicidio di Enrico di Cornovaglia commesso da Guido di Montfort nella chiesa di S. Silvestro in piazza del Gesù; fosse altro perché di quel clamoroso gesto ne rimane eterna memoria nel dodicesimo canto dell’Inferno dantesco, dove Guido viene rappresentato come l’emblema dell’efferatezza e della violenza sacrilega:

Poco più oltre il centauro s’affisse

Poco più oltre il centauro s’affisse

sovr’una gente che ‘nfino a la gola

parea che di quel bulicame uscisse.

Mostrocci un’ombra da lun canto sola,

dicendo: “Colui fesse in grembo a Dio

lo cor che ‘n su Tamici ancor sì cola”.

Meno conosciuti, forse, sono i motivi che cagionarono quell’atroce delitto e la sventurata storia dei fratelli Montfort e della loro famiglia.

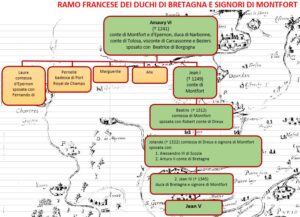

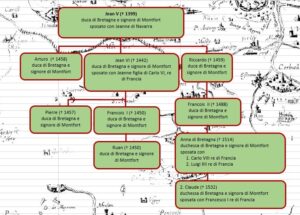

La casata dei Montfort fu una delle più importanti dinastie di tutto il medioevo che, nel corso di appena due secoli, fu capace di guadagnarsi uno straordinario prestigio ed ebbe modo di imparentarsi con i maggiori lignaggi d’Europa, comprese le famiglie reali di Francia, Inghilterra, Galles, Scozia, Castiglia e Costantinopoli.

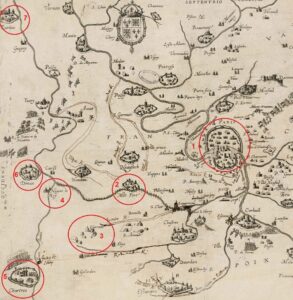

IL CASTELLO DI MONTFORT E L’ALLEANZA CON I RE DI FRANCIA

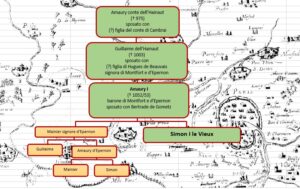

Il capostipite fu Guillaume, un cavaliere del decimo secolo († 1003) originario dell’Hainaut belga, forse figlio del conte Amaury (Amulricus) e nipote, per via materna, del conte di Cambray. Esule dalla sua terra natale, Guillaume trovò ospitalità presso la corte francese; re Roberto, detto “il Pio”, gli affidò la difesa di due strategici villaggi ad est di Parigi, nella regione dell’Yveline: Epernon (Sparnonum), sulla strada per Chartres, e Montfort (Montifortem), sulla strada per Dreux. I due borghi erano compresi nel feudo del conte palatino Hugues de Beauvais, signore di Nogent, la cui figlia andò in sposa a Guillaume intorno al 990; il nome della donna non è stato tramandato, ma in un documento è chiamata Dominam de Novigento (ossia di Nogent)[1].

Da quel matrimonio nacque Amaury I († 1052/53), il quale ereditò una parte dei possedimenti di Hugues de Beauvais, ucciso nel 1008 nell’ambito di un complotto di palazzo ordito dalla moglie del re di Francia. Amaury si dedicò all’incastellamento della parte più alta di Montfort; probabilmente, fu proprio in suo onore che l’abitato mutò la denominazione in Mons-fortis-Amalarici. Ancora oggi, ad una ventina di chilometri da Versailles, esiste il paesino di Montfort-L’Amaury; sulla collinetta che sovrasta il centro storico, sono visibili alcuni ruderi del castello quattrocentesco che sostituì completamente l’originaria rocca medievale.

Da quella piccola castellania trasse origine il nome della dinastia dei De Montfort.

Amaury sposò Bertrade de Gometz, figlia del siniscalco del re, e dalla loro unione nacquero Mainier, che ereditò il castello di Epernon[2], e Simon I († 1087), che ottenne la baronia su Montfort.[3] Quest’ultimo, soprannominato “le Vieux”, sposò in prime nozze Isabella, figlia di Hugues Bardoul de Broyes e de Nogent; quindi ebbe una seconda moglie[4], rimasta sconosciuta alle cronache, e una terza, Agnès, figlia del conte d’Evreux e vedova del signore di Toëny. Attraverso questa audace politica matrimoniale iniziò l’espansione feudale dei De Montfort nell’Île de France.

Dalla prima moglie Simon ebbe due figli, Amaury ed Isabella[5], mentre dall’ultima ne ebbe cinque: Richard, Simon, Amaury, Guillaume, che fu vescovo di Parigi, e Bertrade, che divenne moglie del re di Francia Filippo I.[6]

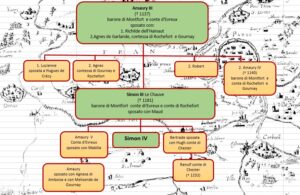

Alla morte di Simon “le Vieux”, la signoria sul castello di Montfort passò dapprima ad Amaury II “Le Fort” († 1089 ca.), figlio di primo letto, che ereditò anche le castellanie materne di Broyes e Nogent; alla sua prematura morte, seguita ad uno scontro armato, subentrò il fratellastro Riccardo († 1092), primogenito del terzo matrimonio, anch’egli ucciso in battaglia nell’ambito di una guerra che aveva opposto il conte di Evreux e quello di Toëny, entrambe imparentati con Riccardo.[7]

Il titolo transitò quindi al fratello Simon “Le Jeune” († dopo il 1101); questi nel 1098 dovette resistere all’assedio portato al castello di Montfort dalle truppe di Guglielmo il Rosso, re d’Inghilterra e custode di Normandia, nelle cui fila militava anche Amaury, il minore dei fratelli di Simone. Inoltre, ebbe modo di distinguersi come valente soldato in altre campagne militari, sempre a sostegno della corona francese.

Intorno al 1104 la baronia di Montfort toccò ad Amaury III, l’ultimo figlio di Simone “le Vieux”. Nel 1118 ereditò l’importante contea di Evreux che, tuttavia, gli venne contesa militarmente da Enrico I, re d’Inghilterra, il quale vantava anch’egli diritti di successione su quel feudo d’Oltremanica. Per frenare le mire del re inglese, Amaury costituì una potente lega con il re di Francia e altri baroni; audace e spregiudicato combattente, in un documento viene descritto come Almaricius de Montiforte egregius miles, baro potentissimus, vir Marte jugis acerrimus.

IL MATRIMONIO INGLESE E LE CROCIATE

Nel 1137 Amaury IV subentrò, per via paterna, nella baronia di Montfort e nella contea di Evreux, e, attraverso la madre Agnese de Garlande, nelle signorie di Rochefort e Gournay. Tuttavia, governò per soli tre anni in quanto morì assai precocemente († 1140) senza lasciare discendenti; gli succedesse il fratello Simon III, detto “Le Chauve”.

Quest’ultimo sposò una certa Maud da cui ebbe tre figli,[8] Bertrada, Simon e Amaury; nel 1159 aderì al re inglese Enrico II e lo sostenne nella guerra contro il re di Francia Luigi VII consegnandogli i castelli di Montfort, Epernon e Rochefort. Alla sua morte nel 1181 il figlio Amaury gli succedette nella contea di Evreux,[9] mentre il secondogenito Simon IV, già sposato con l’inglese Amicia Harcourt de Beaumont, contessa di Leicester, acquisì la signoria di Montfort.

Quando nel 1187 Simon IV morì,[10] la contea di Leicester rimase alla moglie, che si risposò con Guglielmo des Barres,[11] mentre il feudo di Montfort venne ereditato dal figlio Simon V, detto il Maccabeo, ma che passerà alla storia anche col soprannome di “Le Croisade”.[12]

Dopo che nel 1198 aveva guidato una schiera di cavalieri in Terrasanta, senza entrare in contatto con i mussulmani, nel 1202 partecipò alla IV crociata, destinata in origine da Innocenzo III a colpire la potenza islamica in Egitto, ma dirottata dai veneziani verso Costantinopoli. Poco tempo dopo ripartì per la Palestina, dove per alcuni anni si distinse per le sue imprese.

Alla morte dello zio Robert di Leicester († 1204), Simon rivendicò la contea d’Oltremanica, ma re Giovanni Senza Terra gli confiscò quanto ereditato per via materna.[13] Fu allora che il De Montfort dirottò le sue mire di conquista verso la Linguadoca, profittando della spedizione che il papa aveva organizzato contro le signorie che fornivano protezione agli eretici catari. Assieme ad altri baroni francesi, Simon si pose a capo della crociata e tra il 1209 e il 1212 espugnò tutte le roccaforti catare, comprese Béziers e Carcassonne delle quali venne nominato visconte. Oltre a reprimere gli eretici, Simon pretese il giuramento di fedeltà dalle città e dai castelli conquistati, quasi a costituire un vero e proprio principato che si estendeva dalla Provenza alla Guascogna. Nel 1213 sconfisse Pietro d’Aragona, corso in aiuto dei suoi vassalli occitani, e nel 1215 ottenne ufficialmente dal papa il titolo di conte di Tolosa.

Simon governò con la stessa spietata durezza mostrata durante la crociata; detestato dalla popolazione, represse nel sangue ogni ribellione e fu costretto a mantenere un costante stato di guerra per fronteggiare le rivendicazioni della nobiltà locale. Nel settembre del 1217 Tolosa insorse contro il tiranno e fu costretta ad un lungo ed estenuante assedio da parte delle soldataglie del Montfort. Il 25 giugno 1218 ebbe luogo la battaglia decisiva nella quale gli assediati respinsero, affogandolo nel sangue, un massiccio assalto di macchine da guerra e di cavalleria; nel tentativo di soccorrere il fratello Guido, ferito da un arciere, Simon fu colpito a morte da un masso lanciato da una “pietriera” manovrata da alcune donne tolosane appostate sul cammino di ronda delle mura.

Il comando dell’armata crociata passò, quindi, al figlio di Simon, Amaury VI, che però si dimostrò inesperto e incapace di arrestare la campagna di riconquista intrapresa da Raimondo VII, figlio del conte di Tolosa. In rapida successione, Amaury perse tutti i capisaldi del principato che il padre si era ritagliato in Linguadoca: all’inizio del 1224, subite le ultime cocenti sconfitte, riprese con i suoi ultimi fedeli la via della Francia del nord. Fu allora che cedette ogni diritto in Linguadoca al re di Francia Luigi VIII, ottenendo in cambio il riconoscimento del titolo di conte di Montfort e la carica di Connestabile del regno (Amalricus de Montisfortis Franciæ constabularum).

Nel 1239 Amaury prese parte alla crociata in Palestina ma venne catturato vicino Jaffa e tenuto prigioniero per tre anni; una volta liberato, morì ad Otranto nel 1241 durante il suo viaggio di rientro in patria (fu sepolto a Roma, in S. Pietro). Gli successe il figlio Jean I († 1249), che alla sua morte lasciò come unica erede Beatrice: con essa si estinse la linea maschile dei conti di Montfort discendenti da Guillaume dell’Hainaut.[14]

SIMON CONTE DI LEICESTER E COGNATO DEL RE D’INGHILTERRA

Intanto, il figlio cadetto di Simon V Le Croisade, anch’egli di nome Simon, aveva rinunciato ad ogni diritto sui feudi in terra di Francia e nel 1229 si era spostato in Inghilterra alla ricerca di nuove prospettive. Qui si pose al servizio di re Enrico III il Plantageneto e, entrato nelle sue grazie, rivendicò il titolo di conte di Leicester ereditato dalla nonna Amicia de Beaumont († 1215). Il sovrano accolse le sue pretese, ma per entrare effettivamente in possesso della contea dovette indebitarsi pesantemente per indennizzare sia il conte di Chester (affidatario del titolo) che il fratello Amaury, con il quale condivideva il lascito inglese.

Nel gennaio del 1238 Simon sposò la sorella del re, Eleonora, vedova del conte di Pembroke. Per aver assecondato il matrimonio senza consultare preventivamente la nobiltà e i suoi consiglieri, re Enrico venne apertamente criticato dalla classe nobiliare, in particolare dal cognato Riccardo di Cornovaglia; inoltre, l’arcivescovo di Canterbury contestò ad Eleonora di avere infranto, con quell’unione, il voto di castità espresso alla morte del primo marito. Preoccupato di un possibile annullamento, Simon si recò allora a Roma per chiedere a papa Gregorio IX la validazione del matrimonio; lo scioglimento dal voto di castità e la conseguente legittimazione arrivò a maggio dello stesso anno, probabilmente grazie all’intercessione dell’imperatore Federico II[15] e, soprattutto, alla corruzione della curia papale. Simon tornò in Inghilterra, nel castello di Kenilworth, ad ottobre, appena in tempo per assistere alla nascita del primogenito Henry. A febbraio del 1239, il De Montfort fu pienamente investito del titolo di conte di Leicester e dell’associata carica di siniscalco del re: ma le sue traversie non erano affatto terminate.

Le relazioni con Enrico III subirono una grave rottura allorché il conte Simon, fortemente esposto con i suoi creditori, dichiarò il re come garante dei debiti contratti. Per questo suo comportamento, Enrico denunciò pubblicamente il cognato come spergiuro e lo accusò di aver sedotto la sorella prima delle nozze; a rischio di interdizione e di scomunica, Simon si rifugiò in Francia. Riconciliatosi con Enrico, nell’estate del 1240 decise di aderire all’ennesima crociata, quindi si spostò in Italia per unirsi all’armata del fratello Amaury impegnata in Terrasanta; lasciò la moglie Eleonora a Brindisi, dove nacque il secondogenito, Simon detto “the Younger”.

Senza essersi reso protagonista di particolari imprese, il De Montfort abbandonò la croce già l’anno successivo e in autunno era al seguito di Enrico III nella fallimentare spedizione per riconquistare i feudi francesi del Poitou; nonostante la disfatta, Simon ebbe modo di mettersi in mostra per la sua abilità e tenacia. Tornato in Inghilterra, ottenne la custodia del castello di Kenilworth, che divenne la sua roccaforte, e un sostanzioso appannaggio a favore della moglie.

Nel 1248 fu inviato come vicario reale in Guascogna[16] affinché sedasse le città ribellatesi alla corona inglese. Simon riportò l’ordine nella regione francese dimostrandosi un abile negoziatore e, all’occorrenza, uno spietato persecutore di ogni oppositore. Per la sua intransigenza, i guasconi lo accusarono di tirannia e di estorsione, reclamando l’intervento di Enrico III; seguì una lunga inchiesta dalla quale, tuttavia, Simon uscì indenne. Deluso da quella vicenda, nel 1252 si spostò a Parigi, dove i nobili francesi gli proposero la reggenza del regno durante l’assenza di Luigi IX, impegnato nella crociata. Simon rifiutò l’offerta e a Pasqua del 1254 fece ritorno in Inghilterra, dove, il re gli affidò importanti incarichi diplomatici.

IL CONTE SIMON PROTAGONISTA DELLA SECONDA GUERRA DEI BARONI

Nel frattempo la scena politica inglese era divenuta incandescente a causa dei dissidi tra la corona e la classe baronale, la quale diffidava dei molti consiglieri stranieri introdotti a corte e rivendicava per sé un ruolo più attivo nel governo del regno. Per evitare possibili sommovimenti, l’11 giugno del 1258 Enrico III accettò le cosiddette provisions of Oxford, una sorta di statuto con cui i poteri della monarchia venivano limitati attraverso la costituzione di un consiglio consultivo permanente: del consesso faceva parte, in rappresentanza dei baroni, lo stesso Simon De Montfort, conte di Leicester. Seguirono anni di forti tensioni tra i realisti e il movimento dei baroni, fino a quando nel gennaio del 1264 Enrico III, incassato il sostegno del re di Francia, restaurò tutti i privilegi della corona e, ineluttabilmente, fu l’inizio di una lacerante guerra civile (The Second Barons War). I nobili ribelli riconobbero da subito il conte Simon come loro capo indiscusso e guida militare; dopo la prima cocente sconfitta di aprile nella battaglia di Northampton, dove Simon “The Younger” venne fatto prigioniero,[17] l’esercito dei baroni ottenne una straordinaria rivincita il 14 maggio 1264 sul campo di Lews: l’esercito reale venne sbaragliato e al termine dello scontro sia il re Enrico che il figlio Edoardo vennero catturati.

Seguirono anni di forti tensioni tra i realisti e il movimento dei baroni, fino a quando nel gennaio del 1264 Enrico III, incassato il sostegno del re di Francia, restaurò tutti i privilegi della corona e, ineluttabilmente, fu l’inizio di una lacerante guerra civile (The Second Barons War). I nobili ribelli riconobbero da subito il conte Simon come loro capo indiscusso e guida militare; dopo la prima cocente sconfitta di aprile nella battaglia di Northampton, dove Simon “The Younger” venne fatto prigioniero,[17] l’esercito dei baroni ottenne una straordinaria rivincita il 14 maggio 1264 sul campo di Lews: l’esercito reale venne sbaragliato e al termine dello scontro sia il re Enrico che il figlio Edoardo vennero catturati. Da quel momento il conte Simon si trovò, praticamente, a governare l’Inghilterra; per legittimare e rafforzare la sua leadership, convocò a Londra un grande parlamento (20 gennaio 1265), al quale chiamò non soltanto i notabili del regno, ma anche i rappresentati della piccola aristocrazia e dei ceti cittadini: si trattava del primo tentativo di dare corpo a quello che diventerà poi, progressivamente, il sistema bicamerale inglese basato sulla collaborazione tra Camera dei Lords e Camera dei Comuni.

Da quel momento il conte Simon si trovò, praticamente, a governare l’Inghilterra; per legittimare e rafforzare la sua leadership, convocò a Londra un grande parlamento (20 gennaio 1265), al quale chiamò non soltanto i notabili del regno, ma anche i rappresentati della piccola aristocrazia e dei ceti cittadini: si trattava del primo tentativo di dare corpo a quello che diventerà poi, progressivamente, il sistema bicamerale inglese basato sulla collaborazione tra Camera dei Lords e Camera dei Comuni.

Per garantire l’ordine, in ciascuna contea delegò un commissario straordinario, sotto il titolo di custos pacis, che doveva impedire ogni violenza contro le persone e i beni nonché arrestare gli uomini in possesso di armi e perseguire i malfattori; quanto all’amministrazione del regno, nominò funzionari di sua fiducia, riservando ai suoi figli ruoli di estrema importanza: Henry divenne connestabile del castello di Dover, governatore dei Cinq-Ports e tesoriere di Sandiwich; a Guy affidò le contee di Devon e di Cornovaglia; Simon junior fu investito della custodia del Surrey e del Sussex oltre a ricevere la carica di connestabile di Porchester

Ben presto il prestigio e il potere conquistati dal conte Simon furono avvertiti come una minaccia da molti degli stessi baroni che lo avevano sostenuto contro Enrico III. Alcuni di essi scesero a patti con la corona e disertarono il fronte dei ribelli; particolarmente significativo fu il voltagabbana del conte di Gloucester, il più potente alleato di Simon, il quale favorì la fuga del principe Edoardo dalla prigionia (maggio 1265) e si unì all’esercito che questi aveva raccolto per riguadagnare il controllo del regno.

La resa dei conti si consumò il 4 agosto del 1265 nei pressi del villaggio di Evesham; qui si affrontarono l’armata del principe Edoardo e quella condotta dal De Montfort, la quale soccombette irrimediabilmente; lo stesso conte Simon venne ucciso in battaglia e il suo corpo fu orrendamente mutilato: la testa mozzata fu inviata, quale trofeo, al castello del suo acerrimo nemico Roger Mortimer, conte di Wigmore. Sul campo morì anche il primogenito Henry, mentre il giovane Guy, tramortito per le gravi ferite subite, fu tratto prigioniero, dapprima a Windsor e poi nella fortezza di Dover. L’altro figlio, Simon junior,[18] invece, rimase asserragliato nel castello di Kenilworth fino a novembre, quando decise di unirsi alle residue frange di ribelli trincerate nell’isola di Axholme. Il mese successivo il giovane cavaliere fu costretto a consegnarsi ai realisti e, in cambio della grazia, accettò di ordinare la resa di Kenilworth, ultimo baluardo di resistenza; tuttavia, la guarnigione di stanza nel castello si rifiutò di deporre le armi[19] e Simon fu tradotto a Londra, da dove fuggì la notte del 10 febbraio 1266 diretto a Winchelsea. Continuò la sua battaglia contro la corona arruolandosi come pirata nei mari di Cinq-Ports.

L’altro figlio, Simon junior,[18] invece, rimase asserragliato nel castello di Kenilworth fino a novembre, quando decise di unirsi alle residue frange di ribelli trincerate nell’isola di Axholme. Il mese successivo il giovane cavaliere fu costretto a consegnarsi ai realisti e, in cambio della grazia, accettò di ordinare la resa di Kenilworth, ultimo baluardo di resistenza; tuttavia, la guarnigione di stanza nel castello si rifiutò di deporre le armi[19] e Simon fu tradotto a Londra, da dove fuggì la notte del 10 febbraio 1266 diretto a Winchelsea. Continuò la sua battaglia contro la corona arruolandosi come pirata nei mari di Cinq-Ports.

La vedova di Simone, Eleonora, diseredata e spogliata di ogni titolo, riparò nel castello di Dover, dove fu raggiunta dai figli Amaury[20], canonico della cattedrale di York, e dal giovanissimo Richard[21]. I due fratelli a settembre del 1265 giunsero a Gravelines, nelle Fiandre, e quindi trovarono ospitalità dai nobili parenti francesi[22]. Ad ottobre anche Eleonora lasciò Dover, che venne confiscata dal principe Edoardo, e si rinchiuse nel monastero di Montargis, in Francia, dove poté dedicarsi all’educazione della giovane figlioletta, anch’essa di nome Eleonora, futura sposa del principe gallese Llywelyn ab Gruffydd [23].

GUIDO E SIMONE IN ITALIA

Nella primavera del 1266 Guy (che, da ora in poi, chiameremo Guido) evase dalla prigione di Dover e raggiunse in Francia Simon junior (Simone), il quale si era posto sotto la protezione di Luigi IX. Abbandonata ogni speranza di recuperare titoli e diritti in terra inglese, i due fratelli misero le loro spade al servizio di Carlo d’Angiò, il fratello del re di Francia, che da poco era entrato in possesso del trono di Sicilia.[24] Guido di Montfort si spostò in Italia nel 1267[25] e fu raggiunto nella primavera dell’anno successivo da Simone[26].

Secondo alcuni autori, Guido comandò il contingente di lancieri francesi che nell’aprile del 1267 fu inviato in soccorso della fazione guelfa a Firenze. Egli ebbe modo di mettersi in luce in occasione nella battaglia di Tagliacozzo (23 agosto 1268) nella quale le truppe angioine sconfissero definitivamente l’esercito di Corradino di Svevia: un cronista dell’epoca descrisse la furia e l’audacia del De Montfort paragonandolo ad un “cinghiale in lotta tra i cani”.

Per ricompensarlo dei suoi servigi, nell’aprile del 1269 Carlo d’Angiò concesse a Guido la contea di Nola e i castelli di Cicala, Atripalda, Monteforte e Forino; nel luglio del 1269 fu nominato vicario in Sicilia con il compito di reprimere gli ultimi seguaci degli Svevi e fu tra i protagonisti del sanguinoso sacco della città di Augusta. Il 6 gennaio 1271, il fratello Simone otteneva, invece, la contea di Avellino e i castelli di Calvi, Francolise, Riardo e Padula: “Die VI ianuarii XIV ind. apud Cathaniam. [Conceditur] Simoni de Monteforte et heredibus etc. Comitatus Avellini cum infrascriptis terris, vid.: Avellino pro unciis CCV, Padula de Principatu pro unc. CCXXV et tar. III, Calvo, preter Riardum et Francolisium, pro unc. CCXX et tar. IX, in Terra Laboris”[27]

Trapiantato nella penisola “il suo sdrucito e proscritto blasone”, Guido De Montfort cercò di insinuarsi nell’aristocrazia feudale italiana e ritagliarsi un proprio dominio. L’obiettivo fu centrato il 18 febbraio 1270 allorché sposò, per procura, la poco più che quindicenne Margherita, figlia di Ildebrandino degli Aldobrandeschi di Sovana e Pitigliano, detto il Conte Rosso, potente feudatario della Maremma e alleato fedele di Carlo d’Angiò. Nel contratto matrimoniale la dote assegnata alla giovane contessina consisteva nelle terre che il padre aveva avuto in concessione dall’abbazia romana di S. Anastasio ad Aquas Salvias, ossia Ansedonia, Porto Ercole, Monte Argentario, Isola del Giglio, Orbetello, Marsiliana, Tricosto, Capalbio, Montauto e Scerpena.

A marzo Guido venne nominato vicario generale di Carlo d’Angiò in Toscana[28] e il mese successivo entrò a Firenze. Postosi a capo della Lega Guelfa,[29] intraprese una serie di operazioni militari volte a smantellare la resistenza ghibellina in tutta la regione; dopo aver costretto alla sottomissione Siena, alla fine di settembre del 1270 ottenne la resa di Poggibonsi, in seguito completamente rasa al suolo.

Nel frattempo Guido, il 10 agosto 1270, sposò ufficialmente Margherita Aldobrandeschi nella cattedrale di Viterbo.

L’ASSASSINIO DI VITERBO E LA FINE DELLA DINASTIA

Tutto lasciava credere che l’astro dei Montfort potesse finalmente risorgere; ma nel marzo del 1271 il destino tirò loro un ultimo letale colpo. In quei giorni, infatti, Carlo D’Angiò e Filippo III re di Francia, reduci dalla crociata di Tunisia, erano arrivati a Viterbo per sollecitare la conclusione del conclave che da oltre due anni si trascinava per eleggere il successore di Clemente IV. Guido e suo fratello Simone, accompagnati dal Conte Rosso e da un manipolo d’uomini, accorsero nella cittadina per omaggiare i due monarchi. Sciaguratamente, al seguito di Filippo III vi era anche Enrico d’Alemagna, figlio di Riccardo di Cornovaglia e cugino di Edoardo d’Inghilterra.

Cugino di sangue anche di Simone e Guido, pare che al giovane rampollo spettasse il compito di tentare una riconciliazione tra i proscritti e la corona inglese. Le cose, però, non andarono come sperato e i De Montfort decisero di scaricare i propri rancori sullo sventurato Enrico.

L’occasione per vendicare la memoria del padre trucidato ad Evesham si presentò la mattina del 13 marzo, quando Enrico si recò a pregare nella chiesa di S. Silvestro. Proprio nel bel mezzo della messa Guido e Simone aggredirono il cugino rincorrendolo fin sull’altare; lo trafissero ripetutamente e alcuni fendenti, nella foga dell’attacco, colpirono alcuni chierici che si erano frapposti, uno dei quali morì. Non ancora sazio, Guido trascinò per i capelli il corpo esanime di Enrico sulla piazza del mercato e, tra lo sgomento dei presenti, lo smembrò.[30] Compiuto l’omicidio, i due fuggirono da Viterbo alla volta di Sovana, roccaforte del Conte Rosso. Immediatamente Carlo D’Angiò depose i fratelli De Montfort da ogni ufficio e ne ordinò il sequestro dei beni feudali, ma i tentennamenti e l’inerzia delle sue milizie durante la fuga gettarono profonde ombre sul re, sospettato di favoreggiamento.

Costretti alla latitanza, i fratelli rimasero nascosti nelle campagne della Maremma toscana protetti dal favore di vari esponenti del guelfismo locale. Nel corso del 1271 Simone morì nell’oblio presso un castello nei dintorni di Siena, senza lasciare eredi.[31]

All’inizio del 1273 Edoardo I d’Inghilterra, rientrando dalla Terrasanta, si fermò a Orvieto, presso la Curia pontificia, e pretese dal papa la formale condanna del De Montfort per il sacrilego assassinio del cugino Enrico. Gregorio X avviò il formale processo e a nulla valsero le suppliche inviate da Guido, all’epoca nascosto nel castello di Colle Sabatino[32]: il 1 aprile 1273 venne promulgata la sentenza scomunica con la quale veniva posto al bando della cristianità e si minacciava, inoltre, l’interdetto ecclesiastico nei confronti di chiunque avesse fornito protezione e accoglienza al condannato.

Probabilmente per non esporre il suocero, Guido lasciò la Maremma e trovò riparo dapprima presso il castello di Montignoso in Val d’Egola, proprietà del guelfo Stoldo de’Rossi, e poi nella rocca di Montegemoli in Val di Cecina. Per implorare il perdono del marito, nel mese di giugno del 1273 Margherita Aldobrandeschi si recò dal papa giunto a Firenze durante il suo viaggio per Lione. L’istanza di assoluzione non venne però accolta, così che un mese dopo Guido si recò personalmente da Gregorio X, ospite del castello di Santa Croce del Mugello; il De Montfort si presentò in abiti da penitente e si dichiarò aperto a scontare ogni castigo pur di ottenere la revoca della scomunica. Il papa non rispose subito alla richiesta, ma giunto a Lione scrisse ai cardinali vicari in Roma affinché disponessero l’arresto di Guido e lo affidassero alle cure di Carlo d’Angiò. Fu così che dopo una breve detenzione a Siena, al De Montfort fu ordinato di consegnarsi al patriarca di Aquileia, Raimondo della Torre, il quale lo confinò nella rocca di Lecco in cambio dell’assoluzione dalla scomunica (1 agosto 1274). Probabilmente rimase nel maniero lombardo per alcuni anni, sebbene in un regime di detenzione piuttosto blanda. Guido già nel’aprile del 1276 fu nominato podestà ad honorem del comune di Massa Marittima e nella tarda primavera del 1278 venne invitato dal cugino Giovanni De Montfort ad aggregarsi alle truppe angioine stanziate a Bologna.

Malgrado l’assoluzione, il clima di diffidenza e ostilità convinse Guido alla decisione di lasciare l’Italia per cercare una qualche occasione di riscatto nel regno di Norvegia. Re Edoardo d’Inghiltera, che mai aveva cessato di bramare la morte dell’ultimo discendente dei De Montfort, chiese a Erik II di Norvegia di consegnargli l’odiato nemico rifugiatosi nel monastero di Lyse; grazie alla corruzione dell’abate, l’arresto stava per compiersi nel febbraio del 1280, ma Guido riuscì a fuggire e a far perdere le proprie tracce.

Ancora una volta, quando tutto sembrava compromesso, il destino sembrò volergli concedere una nuova chance. Il 22 febbraio 1281 venne eletto al soglio papale, col nome di Martino IV, il francese Simon de Brion, che volendo ricondurre il De Montfort in seno alla Chiesa, gli restituì i feudi confiscati dopo l’omicidio di Viterbo; inoltre, lo nominò Capitano Generale dell’esercito pontificio e lo spedì a reprimere le rivolte ghibelline scoppiate in Romagna e a Urbino. Il 18 marzo 1284 il suocero Ildebrandino il Rosso moriva e Guido, con il consenso del papa, lasciò la Romagna per tornare in Maremma a difendere l’eredità della moglie minacciata dalle usurpazioni degli Aldobrandeschi del ramo di Santa Fiora. Per far valere i propri diritti sui castelli sottratti, non esitò a muovere battaglia e durante uno scontro fu gravemente ferito da un colpo si spada inferto all’altezza della gola. La rivalità con i santafioresi fu risolta l’anno successivo attraverso un accordo con il quale Margherita e Guido rinunciavano ad alcuni possedimenti in cambio di una pace duratura.

Nel frattempo, a seguito della morte di Carlo d’Angiò e di Martino IV, i ghibellini toscani avevano rialzato la testa organizzando un potente esercito che aveva stabilito il proprio quartier generale nel castello di Poggio di Santa Cecilia. La guelfa Siena raccolse, allora, una coalizione armata che affidò a Guido di Montfort; questi assalì il castello ponendolo sotto assedio per cinque mesi. Quando gli assediati, presi dalla fame, capitolarono, anziché arrendersi tentarono la fuga notturna, ma furono sorpresi e trucidati senza pietà dai guelfi. Anche in questa occasione De Montfort si mostrò un comandante sanguinario e dall’animo indurito da una vita di brutalità e di rancori.

Nell’estate del 1287 Guido, a capo delle milizie guelfe senesi, si spostò alla volta di Napoli per unirsi alla flotta angioina raccolta da Roberto d’Artois, vicario reale, per affrontare gli aragonesi che avevano soccorso i siciliani in rivolta. Il 23 giugno l’armata navale angioina prese il largo e, giunta di fronte a Castellammare, fu aggredita e annientata dalle galere siculo-aragonesi guidate dall’ammiraglio Ruggero di Lauria; molti ufficiali e nobili francesi furono fatti prigionieri, tra essi il De Montfort che fu tradotto nelle carceri di Messina. Vani risultarono i tentativi della moglie Margherita e del cugino Giovanni di raccogliere l’ingente somma con cui pagare il riscatto richiesto per la sua liberazione. Probabilmente morì nella seconda metà del 1291, dopo quattro anni di reclusione. Con la fine di Guido si estingueva la linea maschile dei De Montfort-Leicester.

Dalla moglie Margherita[33] Guido ebbe due figlie: Tommasa, nata intorno al 1280, e Anastasia, di qualche anno più giovane.

Ancora bambina (1290 ca.), la primogenita andò in moglie a Pietro Di Vico, Prefetto di Roma per diritto ereditario e signore di alcuni castelli della Tuscia;[34] suo padre era quel Pietro IV ferito mortalmente dagli angioini nella battaglia di Tagliacozzo e che, spentosi nella rocca del lago di Vico, fu sepolto nella chiesa viterbese di S. Maria in Gradi[35].

Fortemente voluto da Margherita Aldobrandeschi,[36] quel matrimonio non ottenne mai l’assenso del re di Napoli[37] e, probabilmente, fu questo il motivo per cui Tommasa venne esclusa dalla successione dei beni feudali paterni. Quando, intorno al 1303, Pietro Di Vico morì[38] non lasciò discendenza maschile.

La contea di Nola e le altre castellanie del Meridione furono per qualche anno amministrate da curatori scelti dalla corona napoletana in nome della minorenne Anastasia, la quale era soggetta, dapprima, alla tutela dello zio Amaury, quindi della contessa di Chieti e di Clemenza d’Asburgo. Quando nell’ottobre 1293 Anastasia sposò Romanello Orsini, la giovane trasmise al marito il titolo di conte di Nola e, più tardi, quello di conte di Sovana e Pitigliano.[39]

Terminava così la straordinaria storia dei De Montfort, una storia fatta di battaglie cruente e spavalde arrampicate sociali, di disastrose cadute e coraggiosi riscatti, di odiosi tradimenti e di eroiche resistenze. Una storia iniziata dal modesto castello dell’Yveline, passata attraverso il sangue delle crociate e gli intrighi della corte inglese e conclusa, dopo appena due secoli di tumultuosi eventi, con il fatale assassinio di Viterbo.

Articolo curato da Sermarcus Demontfort

Disegni di Marco Serafinelli

Bibliografia:

Précis sur la ville de Montfort-L’Amaury, M.J. L’Hermette

Châteaux Fort set Féodalité en Ile de France, A. Châtelain

The Baron’s War, W.H. Blaauw

Simon de Mntfort, C. Bémont

The second Baron’s War, J. Sadler

Il mistero dei Catari, R. Caratini

La bella donna di Sovana, A. Cavoli

Storia di Viterbo, C. Pinzi

_________________________

[1] Oggi Nogent-le-Roi, cittadina ad ovest di Parigi.

[2] Epernon fu riunito alla baronia di Montfort tra il 1100 e il 1123.

[3] Alcune genealogie riconoscono come figlie anche Adele, moglie di Hue de Chaumont en Vexin, ed Eva, andata in sposa a Guglielmo di Bec-Crépin. In altri scritti, invece, quest’ultima è ricordata come fig

lia di Simon I.

[4] M.J. L’Hermette attribuisce a quest’unione la nascita di Eva. Précis sur Montfort-l’Amaury, p. 21.

[5] Isabelle andò in sposa a Raoul de Toëny, fratellastro di Agnese d’Evreux, terza moglie di Simon. Isabelle ereditò la contea di Nogent.

[6] In prime nozze sposò Folco d’Angiò, detto il Rissoso, dal quale ebbe Folco il Giovane, futuro re di Gerusalemme e capostipite dei Plantageneti. Nel 1092 venne fatta rapire dal re di Francia Filippo I che, nonostante le minacce di scomunica, la sposò e da essa ebbe tre figli, Filippo di Mantes, Fleury signore di Nangis e Cecilia. Morì nel 1117 nell’abbazia di Fontevrault dove si era ritirata.

[7] Riccardo si schierò con Guglielmo di Evreux, suo zio materno, mentre suo avversario era il marito della sorellastra Isabelle, il conte Raoul de Toëny.

[8] Nel Cartolario di Notre Dame des Vaux de Cernay è ricordato che Simon iste come ebroicensis et Mahaudis uxor eius. Erroneamente alcuni storici ritengono che Simon III e IV siano riconducibili ad un’unica figura.

[9] Si unì in matrimonio a Mabel figlia del conte di Gloucester (Inghilterra); l’unico erede, anch’egli di nome Amaury sposò Agnese di Amboise e poi Melisende de Gournay e nel 1200 cedette Evreux a re di Francia in cambio del riconoscimento del titolo di conte di Gloucester. Privo di discendenza alla sua morte, avvenuta nel 1213, il feudo inglese tornò alla famiglia della madre attraverso la zia Isabella di Goucester.

[10] Nell’Obituarium ecclesiae Ebroicensis è scritto che morì nel mese di agosto e che venne sepolto a Saint Rémy l’Honore.

[11] Da quell’unione nacque il celebre Gugliemo III des Barres (1190/1249), il più illustre cavaliere e crociato dei suoi tempi.

[12] Gli altri figli di Simon IV e Amicia Harcourt de Beaumon furono Guy, signore di Castres e Petronille, sposa di Bartolomeo de Roye.

[13] Alla morte di Roberto IV di Leicester, le sue terre furono divise tra le sorelle Margaret e Amicia; quest’ultima trasmise al figlio Simon IV i titoli di conte di Leicester e di siniscalco d’Inghilterra, ma Giovanni Senza Terra non riconobbe la successione. Nel 1215 il re concesse la contea di Leicester a Ranulf di Chester, figlio di Bertrada De Montfort (sorella di Simon Le Croisade).

[14] Alla morte di Beatrice la contea di Montfort passò alla figlia Jolande che andò in sposa, in seconde nozze, ad Arturo di Bretagna. Da allora la contea di Montfort fu appannaggio dei duchi di Bretagna fino al 1532, quando alla morte della duchessa Claude, tutte le proprietà della famiglia furono acquisite dalla corona di Francia. Nel corso del ‘500, il castello fu dato in usufrutto a diversi nobili, tra cui Caterina de’ Medici, quindi fu acquistato da Louis de Nogaret, duca di Epernon. Nel 1692 re Luigi XIV cedette in permuta la contea ai duchi di Luynes che la tennero fino alla rivoluzione francese; l’ultimo conte di Montfort fu Charles Marie Paul André d’Albert di Luynes (XVIII secolo).

[15] Federico era il marito di Isabella, sorella del re Enrico III Plantageneto. Secondo alcuni storici (M. Paris), nei mesi trascorsi lontano dall’Inghilterra, fu al servizio dell’imperatore.

[16] La Guascogna, ducato della Francia sud-occidentale, era un feudo della corona inglese a seguito del matrimonio tra Eleonora di Aquitania, ultima erede del ducato, e Enrico II il Plantageneto. Da allora, per circa tre secoli, la regione fu legata alle vicende che contrapposero Francia e Inghilterra durante la Guerra dei Centanni.

[17] La difesa della città di Northampton era stata affidata da Simon de Montfort, conte di Leicester, al terzogenito Simon; dopo un breve assedio, l’esercito della corona occupò il caposaldo e il giovane Simon fu tradotto nelle carceri di Windsor. Fu liberato dal padre dopo la vittoriosa battaglia di Lews.

[18] Simon junior aveva raccolto truppe fresche per rinforzare l’esercito del padre prima dello scontro decisivo con i realisti. Tuttavia, il 2 agosto il contingente fu aggredito presso il villaggio di Kenilworth dal principe Edoardo e Simon a stento riuscì a rifugiarsi entro le mura del castello. Il giorno successivo il giovane De Montfort partì alla volta di Evesham, ma vi giunse con colpevole ritardo, quando la battaglia era ormai terminata. Quindi, fece ritorno a Kenilworth, dove la guarnigione reclamava di vendicare la sconfitta con l’esecuzione di Riccardo di Cornovaglia, fratello del re, da mesi prigioniero nel castello; Simon resistette alla richiesta e, anzi, liberò l’ostaggio affinché intercedesse per lui presso la corte.

[19] Seguì un assedio di parecchi mesi che si concluse solo a dicembre dl 1266 con il famoso dictum of Kenilworth, una sorta di amnistia concessa dalla corona a tutti i ribelli che si fossero arresi.

[20] Dopo il soggiorno in Francia, nel 1268 Amaury si recò in Italia, presso l’università di Padova. Nel 1276 fu catturato dagli uomini del re d’Inghilterra preso le Scilly Isles mentre accompagnava la sorella Eleonora dal promesso sposo Llywelyn del Galles; accusato di tradimento e di complicità nell’assassinio di Viterbo, fu incarcerato per sei anni fino alla grazia intervenuta nel 1282. Alcune fonti testimoniano il suo ritorno in Francia; visse fino al 1292.

[21] Di Richard non si hanno particolari notizie, se non che morì giovane in Francia.

[22] Probabilmente furono accolti da Eskivat, il nipote di Guy conte di Bigorre, o dalla cugina Laura, figlia di Amaury De Montfort.

[23] Sposatasi per procura, nel 1276 lasciò il monastero di Montargis per unirsi al marito, ma durante la traversata del canale di Bristol fu intercettata dagli inglesi che la trassero prigioniera a Windsor. Tre anni dopo re Edoardo I si pacificò con Llywelyn e acconsentì alla celebrazione delle nozze. Eleonora morì di parto nel 1282 e di lì a pochi mesi il marito fu ucciso in battaglia contro l’esercito inglese. La loro figlioletta, Gwellian, venne immediatamente confinata nel monastero di Sempringham, dove una volta adulta prese i voti. Fu l’ultima principessa di sangue gallese; nel 1301, infatti, Edoardo conferì il principato del Galles al figlio e da allora il titolo divenne appannaggio degli eredi alla corona britannica.

[24] Alla morte di Federico II, salì sul trono di Sicilia il figlio Manfredi che seppe risollevare le sorti del ghibellinismo italiano in tutta la penisola; per contenerne il potere, papa Clemente IV provocò l’intervento di Carlo d’Angiò che nel 1266 riuscì a battere le truppe di Manfredi a Benevento e, due anni più tardi, quelle del nipote Corradino. Le sorti degli Svevi erano definitivamente crollate e con esse anche quelle del ghibellinismo; l’Italia meridionale passò allora dotto il dominio degli angioini.

[25] E’ molto controversa l’ipotesi, proposta da alcuni storici (Muratori), che vuole Guido accanto a Carlo d’Angiò nella battaglia di Benevento contro Manfredi (22 febbraio 1266). Una sua così precoce presenza in Italia contrasta con le fonti inglesi e francesi che lo danno prigioniero a Dover fino alla primavera del 1266. Forse l’errore è dovuto al fatto che nella battaglia, tra le fila degli angioini, vi era il lontano cugino Filippo De Montfort e i suoi figli Giovanni e Simone.

[26] Il 26 marzo 1268 Simone è citato come arbitro in un atto stipulato a Parigi.

[27] In un documento del 1271, Carlo d’Angiò nomina Simone di Montfort con il titolo di comes Leicestre et Avellini. Egli era, in effetti, l’ultimo dei conti di Leicester. Simone aveva un lontano cugino omonimo, figlio di Filippo II, conte di Castres, con il quale è stato spesso confuso dai cronici. Questo cugino morì nel 1276 ucciso in un duello in Calabria con Folco Ruffo, cugino di Pietro conte di Catanzaro.

[28] Con bolla papale emanata a Viterbo il 10 aprile 1267, Carlo d’Angiò era stato nominato “paciere” della Toscana e in tali vesti aveva preso sotto la sua tutela i guelfi della regione, in particolari quelli fiorentini.

[29] L’importanza acquisita da Guido è chiaramente rappresentata nella Sala Dante del palazzo comunale di S. Gimignano. Qui, al di sopra dell’affresco che celebra l’omaggio a Carlo II d’Angiò, sono riportati tutti gli stemmi degli alleati della corona angioina; il primo a sinistra, che precede il figlio fiorentino, è il leone rampante su sfondo rosso dei De Montfort.

[30] Il corpo del povero Enrico fu raccolto dai suoi partigiani e, come consuetudine dell’epoca, fu bollito e spolpato; le carni vennero sepolte nella Cattedrale di Viterbo, tra i sepolcri di Clemente IV e Alessandro IV, e due anni più tardi furono traslate ad Orvieto; le ossa furono tumulate nel monastero di Hayles, accanto ai resti del padre, Riccardo, mentre il cuore fu trasportato a Londra e deposto nell’abbazia di Westminster (per altri, in un’urna dorata posta su un pione del vecchio London Bridge).

[31] Priva di fondamento l’ipotesi che vuole Simone capostipite dei Gambatesa conti di Campobasso, dei quali fu un celebre esponente Cola di Monteforte (XV secolo). Probabilmente, Simone non si sposò mai; si ha notizia che nel 1264 tentò di combinare un matrimonio con Isabella de Fortibus, contessa di Devon e vedova del conte di Albemarle, ma la gentildonna, pur di sottrarsi alle nozze, fuggì in Galles.

[32] Oggi i resti del castello sono visibili in località Colonne della Sabatina, non lontano da Campagnatico.

[33] Margherita continuava ad essere la contessa di Sovana e signora di feudi ereditati dal padre. Credendo Guido morto in carcere, nel 1290 si unì a Nello Pannocchieschi d’Inghiramo, signore di Rocca di Pietra; abbandonato il secondo marito, nel 1292 sposò Orso Orsini. Alla morte di questi (1295), contrasse un quarto matrimonio con il “ventenne” Loffredo Caetani, detto il Conticino, bisnipote di Bonifacio VIII. Nel 1298 quest’ultimo matrimonio fu annullato dal papa e Margherita si sposò con il biscugino Guido di Santa Fiora. Nel 1303 Bonifacio VIII dichiarò Margherita colpevole d’incesto e la fece decadere da ogni diritto feudale. Alla morte di Guido di Santa Fiora, Margherita fu costretta dal papa a ritornare con Nello Pannocchieschi. Morto Bonifacio VIII, gran parte della contea fu usurpata da Orvieto e Siena nonostante i tentativi di resistenza di Margherita. La contessa morì dopo il 1314.

[34] Fu l’ultimo ha ricoprire la carica di Capitano del Popolo nel Comune di Viterbo (1285). Perg. Arch. di S. Rosa.

[35] Oggi i resti della monumentale tomba sono conservati nella Basilica viterbese di S. Francesco.

[36] Si trattò di un mero impegno contratto dalla madre e solo più tardi perfezionato con le nozze vere e proprie.

[37] Sebbene Pietro IV Di Vico non sia mai stato apertamente ostile alla Chiesa, rimaneva comunque un esponente di spicco di una casata ghibellina storicamente avversa alla politica guelfa degli Angioini.

[38] L’anno successivo si trova il fratello Manfredi investito del titolo di Prefetto di Roma.

[39] Bisnipote di Anastasia e di Romanello fu quella Sueva Orsini († 1430) da cui discese Elisabetta di Woodwille che sposò Edoardo IV d’Inghilterra. Il figlio tredicenne di Elisabetta, Edoardo V, fu per breve tempo re (1483), ma fu imprigionato nella Torre di Londra e fatto uccidere dallo zio Riccardo III d’Inghilterra.