VIA CHIGI E PIAZZA DEL GESU’

A fianco di S. Biagio una via porta a Palazzo Caetani-Chigi, edificio eretto nella seconda metà del XV secolo da Carlo Caetani, ricco mercante pisano che nel 1473 ottenne la cittadinanza viterbese ed il cui stemma compare a sinistra dell’entrata principale (13). Nel 1510 lo stabile fu alienato a Francesco Chigi, anch’esso proprietario di un fondaco nella contrada. Il fronte, che rimanda a modelli fiorentini, è scandito da due pronunciate cornici marcapiano su cui poggiano le finestre a bugne lisce del primo livello e le finestrelle centinate ad arco del secondo. Un grande stemma della famiglia Chigi, inquartato con la rovere, è posto su un angolo del prospetto. Il palazzo è proprietà privata, tuttavia, con un po’ di fortuna, è possibile affacciarsi sul cortile interno, perfettamente rinascimentale, scandito da una fine colonnato e ingentilito da un bel loggiato. Sempre nel cortile è custodita una Madonna col Bambino attribuita al pittore viterbese Antonio del Massaro, detto il Pastura.

Subito appresso a palazzo Caetani-Chigi è il palazzetto appartenuto ai Tignosini (14), discendenti dei più celebri Tignosi, che durante il XV secolo si contesero con Monaldeschi e Gatti il controllo della città. Sulla Facciata un interessante stemma raffigurante due ali spiegate.

Di fronte a Palazzo Tignosini si arrampica un vicoletto che conduce direttamente su Piazza del Gesù ![]() , dal punto di vista storico, uno dei luoghi più

, dal punto di vista storico, uno dei luoghi più notevoli della città. Qui, infatti, sino alla metà del ‘200 avevano luogo le assemblee del Comune, mentre sotto i portici dei suoi palazzi il podestà amministrava la giustizia. Ideale punto di confluenza delle vie di comunicazione dirette al Colle di S. Lorenzo, qui si svolgeva il mercatum cittadino, menzionato già in atti del XI secolo. La piazza deve il suo nome alla chiesetta (15) che chiude il lato occidentale dell’invaso. Citato sin dal 1080, l’edificio era originariamente dedicato a S. Silvestro ma dalla metà del XVII secolo mutò il titolo in Chiesa del Gesù

notevoli della città. Qui, infatti, sino alla metà del ‘200 avevano luogo le assemblee del Comune, mentre sotto i portici dei suoi palazzi il podestà amministrava la giustizia. Ideale punto di confluenza delle vie di comunicazione dirette al Colle di S. Lorenzo, qui si svolgeva il mercatum cittadino, menzionato già in atti del XI secolo. La piazza deve il suo nome alla chiesetta (15) che chiude il lato occidentale dell’invaso. Citato sin dal 1080, l’edificio era originariamente dedicato a S. Silvestro ma dalla metà del XVII secolo mutò il titolo in Chiesa del Gesù ![]() in quanto vi prese sede la Confraternita del SS. Nome di Gesù e di S. Anna. Oggi l’esterno della chiesa si distingue per la semplicità del prospetto con il caratteristico campanile a vela e i due arcaici animali in pietra inseriti come elementi decorativi sugli spioventi del tetto, che in epoca medievale probabilmente costituivano la base di un atrio a volta che precedeva la porta d’ingresso. L’interno, scarno ed essenziale, conserva nel catino absidale alcuni affreschi d’interesse. La chiesa è nota per essere stata teatro, il 13 marzo dell’ano 1271, dell’assassinio del principe di Cornovaglia perpetuato da Simone e Guido di Montfort, la cui efferatezza venne rievocata da Dante nel XII canto della Divina Commedia.

in quanto vi prese sede la Confraternita del SS. Nome di Gesù e di S. Anna. Oggi l’esterno della chiesa si distingue per la semplicità del prospetto con il caratteristico campanile a vela e i due arcaici animali in pietra inseriti come elementi decorativi sugli spioventi del tetto, che in epoca medievale probabilmente costituivano la base di un atrio a volta che precedeva la porta d’ingresso. L’interno, scarno ed essenziale, conserva nel catino absidale alcuni affreschi d’interesse. La chiesa è nota per essere stata teatro, il 13 marzo dell’ano 1271, dell’assassinio del principe di Cornovaglia perpetuato da Simone e Guido di Montfort, la cui efferatezza venne rievocata da Dante nel XII canto della Divina Commedia.

Nel 1923 fu collocata al centro della piazza una grande fontana ![]() costruita con materiali di varie epoche, comprese alcune parti di una fonte rinascimentale appartenuta all’ex convento di S. Domenico (demolito nel 1923, era presso Via Garibaldi). E’ un bell’esempio di fontana a coppe sovrapposte con vasca circolare (16). Il pilastro centrale è formato da sei colonnine corinzie e sulla coppa più grande è poggiato un altro pilastro dal quale si sporgono tre teste di leone alternate con una pecora, un cavallo e un bue sulle quali s’innestano le cannelle dell’acqua; la seconda coppa ospita un acroterio a forma di giglio. Nel lato orientale s’innalza (17) la possente Torre del Borgognone

costruita con materiali di varie epoche, comprese alcune parti di una fonte rinascimentale appartenuta all’ex convento di S. Domenico (demolito nel 1923, era presso Via Garibaldi). E’ un bell’esempio di fontana a coppe sovrapposte con vasca circolare (16). Il pilastro centrale è formato da sei colonnine corinzie e sulla coppa più grande è poggiato un altro pilastro dal quale si sporgono tre teste di leone alternate con una pecora, un cavallo e un bue sulle quali s’innestano le cannelle dell’acqua; la seconda coppa ospita un acroterio a forma di giglio. Nel lato orientale s’innalza (17) la possente Torre del Borgognone ![]() , qui infatti sorgevano i casamenti dei «Burgundioni», o Borgognoni, una delle famiglie più influenti dell’epoca comunale; tra i suoi membri furono eletti ben quattro consoli nel periodo compreso tra il 1172 e il 1276.

, qui infatti sorgevano i casamenti dei «Burgundioni», o Borgognoni, una delle famiglie più influenti dell’epoca comunale; tra i suoi membri furono eletti ben quattro consoli nel periodo compreso tra il 1172 e il 1276.

CURIOSITA’: Negli statuti comunali del 1251-52 si legge che l’unità di misura lineare era detta «passo», la quale si calcolava decuplicando la lunghezza del «piede» di tale Angelo Burgundione. Di questa misura ufficiale, utilizzata nelle contrattazioni pubbliche, doveva realizzarsi un campione in legno e una segnatura lungo una delle colonne del portico esterno della chiesa di S. Maria Nuova. Tradizioni orali individuano l’originale calco del piede su uno dei conci alla base della Torre del Borgognone. In effetti, sul lato di via S. Lorenzo è visibile una scanalatura parzialmente ristuccata che potrebbe essere proprio l’antica pedata. Dalle misurazioni del segno si è stimato che il piede del Burgundione doveva avere una lunghezza di circa 30 centimetri. Sull’angolo opposto è visibile un elegante palazzetto che, sul lato di via S. Lorenzo, presenta un grande porticato duecentesco murato.

CURIOSITA’: Negli statuti comunali del 1251-52 si legge che l’unità di misura lineare era detta «passo», la quale si calcolava decuplicando la lunghezza del «piede» di tale Angelo Burgundione. Di questa misura ufficiale, utilizzata nelle contrattazioni pubbliche, doveva realizzarsi un campione in legno e una segnatura lungo una delle colonne del portico esterno della chiesa di S. Maria Nuova. Tradizioni orali individuano l’originale calco del piede su uno dei conci alla base della Torre del Borgognone. In effetti, sul lato di via S. Lorenzo è visibile una scanalatura parzialmente ristuccata che potrebbe essere proprio l’antica pedata. Dalle misurazioni del segno si è stimato che il piede del Burgundione doveva avere una lunghezza di circa 30 centimetri. Sull’angolo opposto è visibile un elegante palazzetto che, sul lato di via S. Lorenzo, presenta un grande porticato duecentesco murato.

Interessante al civico 2 la croce a due bracci su triangolo incluso in un cerchio, probabile simbolo dell’Arte dei Notai. Invece gli attrezzi di lavoro rappresentati negli stemmi dei civici 8 e 9 appartengono senz’altro all’Arte dei Calzolai e Conciapelli.

Adiacente la chiesa del Gesù è Via dei Pellegrini, al cui inizio è ciò che rimane del Palazzo dei Prefetti Di Vico (18). In alto, sulla facciata dell’edificio è ancora visibile lo stemma marmoreo della famiglia: l’aquila ghibellina con nove pani, i quali si vuole rappresentino la gabella che in antico i De Vico prelevavano dai forni di Roma. L’origine di questa dinastia, infatti, va ricercata nelle cronache altomedievali della capitale, laddove si trova menzione di un gruppo parentale i cui maggiorenti avevano più volte ricoperto l’importante magistratura pubblica di prefectus urbi. L’altro fronte del palazzetto affaccia sulla parallela Via S. Antonio, a mo’ di cassero urbano; recentissimi scavi hanno portato alla luce interessanti avanzi architettonici ancora non adeguatamente indagati.

CURIOSITA’: Nel corso del Trecento, la famiglia dei Prefetti Di Vico s’impose sulla scena politica come antagonista della fazione guelfa. Nel 1387 le soverchierie e i balzelli imposti da Francesco Di Vico sfociarono in una sanguinosa rivolta popolare; l’8 maggio, dopo giorni di tumulti, il Prefetto venne ucciso da Angelo di Palino Tignosi e il suo corpo venne esposto al pubblico ludibrio sulla piazza del Comune: con la “bocca nel culo del suo cavallo che l’era stato ammazzato!” I viterbesi, per vendicare le angherie subite, saccheggiarono le case dei Di Vico e dei loro alleati. Fu allora, secondo la tradizione, che vennero distrutti tutti gli stemmi della famiglia presenti in città, tranne quello sul prospetto del palazzetto di piazza S. Silvestro.

PIAZZA DELLA MORTE

Proprio alla fine di Via dei Pellegrini si apre Piazza della Morte ![]() , ma prima gettate uno sguardo sul fronte dell’ultimo edificio a destra (adibito a pubblico esercizio) che ai lati della porta d’ingresso presenta due nicchie incorniciate (19); in quella di destra è alloggiata un’epigrafe marmorea a ricordo della fondazione dell’Ospizio dei Pellegrini per volontà dei coniugi Guido e Diletta (XII secolo).

, ma prima gettate uno sguardo sul fronte dell’ultimo edificio a destra (adibito a pubblico esercizio) che ai lati della porta d’ingresso presenta due nicchie incorniciate (19); in quella di destra è alloggiata un’epigrafe marmorea a ricordo della fondazione dell’Ospizio dei Pellegrini per volontà dei coniugi Guido e Diletta (XII secolo).

CURIOSITA’: Nella lapide i due istitutori fissarono il divieto per qualsiasi vescovo, abate o altra autorità di disporre o appropriarsi dei beni dell’ospizio senza l’approvazione del clero viterbese. Chi avesse disatteso questa disposizione avrebbe subito la maledizione di Dio Onnipotente, della Beata Vergine Maria, degli Angeli, degli Apostoli e di tutti i Santi e sarebbe stato condannato come Giuda, Pilato, Anna, Caifa, Dathan, Abiron, Erode e tutti quelli che dissero al Signore Iddio di allontanarsi da loro.

Proprio di fronte alla lapide, sul lato opposto della via, esisteva una casa detta «della catena» perché da qui, nel Medioevo, veniva tesa una catena di ferro fino alla chiesa di S. Tommaso allo scopo di chiudere la strada d’accesso al Colle del Duomo.

Piazza della Morte (20) si presenta con i suoi ombreggianti alberi e, soprattutto nella bella stagione, con i fitti tavoli che invadono il selciato consentendo una gradevolissima sosta all’insegna del buon bere e del buon mangiare. Il sinistro nome della piazza deriva dalla Compagnia dell’Orazione e della Morte che dal 1576 era insediata nella vicina chiesa di S. Tommaso (chiusa al culto e sede di esposizioni temporanee). Sull’angolo con Via del Ginnasio si affaccia un bel palazzetto (22) dal possente Loggiato ![]() ad archi che la tradizione vuole essere appartenuto alla famiglia dei Tignosi, così come rivelerebbe un giglio araldico scolpito su un capitello.

ad archi che la tradizione vuole essere appartenuto alla famiglia dei Tignosi, così come rivelerebbe un giglio araldico scolpito su un capitello.

Al centro della piazza fa bella mostra di se la Fonte della Morte

Al centro della piazza fa bella mostra di se la Fonte della Morte ![]() , uno dei migliori esempi di “fontana a fuso” viterbese, ascrivibile al XIII secolo. La struttura è caratterizzata da un bacino circolare e da un pilastrino centrale su cui poggiano un elemento tronco-conico ed una cuspide piramidale impreziosita da foglie d’acanto; l’acroterio, poggiata su un anello merlato, è una pigna decorata da palmette. L’acqua sgorga da quattro cannelle inserite nelle fauci di altrettante teste di leone.

, uno dei migliori esempi di “fontana a fuso” viterbese, ascrivibile al XIII secolo. La struttura è caratterizzata da un bacino circolare e da un pilastrino centrale su cui poggiano un elemento tronco-conico ed una cuspide piramidale impreziosita da foglie d’acanto; l’acroterio, poggiata su un anello merlato, è una pigna decorata da palmette. L’acqua sgorga da quattro cannelle inserite nelle fauci di altrettante teste di leone.

Sul lato nord della piazza è il Palazzo Grispigni (21), ove vide la luce Pietro La Fontaine, illustre patriarca di Venezia e legato papale († 1935). Sul finire del XV secolo d’edificio ospitò una piccola comunità di terziarie domenicane. All’interno una cappellina ricorda il luogo in cui visse per alcuni anni Lucia Brocadelli di Narni, morta in fama di santità.

CURIOSITA’: Il 25 febbraio 1496 suor Lucia Brocadelli di Narni, già nota per il suo misticismo, riceveva il dono delle stimmate nella sua stanzetta presso il monastero di Piazza della Morte. Seguirono tre ricognizioni ufficiali, tra cui quella del medico pontificio Berardo da Recanati che attestò l’autenticità del prodigio. La notorietà della religiosa oltrepassò i confini della città, tanto che papa Alessandro IV volle che fosse portata a Roma, ma i viterbesi opposero fermo rifiuto. Più tardi fu il duca Ercole d’Este a reclamare lo spostamento di suor Lucia presso un monastero di Ferrara. Dopo una lunga querelle tra le autorità viterbesi e i rappresentanti del signore estense, la suora si lasciò persuadere e accettò la nuova destinazione. Per evitare possibili complicazioni, la monaca uscì da Viterbo nascosta in una cesta per la biancheria trasportata da una giumenta. Suor Lucia morì a Ferrara il 15 novembre 1544 e fu beatificata nel 1710.

IL COLLE DELLA CATTEDRALE

Lasciata per il momento la piazza si procede lungo il ponte che conduce nel cuore del Colle del Duomo. Subito sulla sinistra si scorge il palazzo (23) fatto costruire nel ‘400 da Giovanbattista del Drago, tesoriere pontificio. A memoria dell’antico proprietario rimangono solo alcuni stemmi sulla parete esterna. Interessante anche il portale seicentesco (murato) che dà sul ponte. Alla base dell’edificio è conservato un caratteristico lavatoio pubblico, in uso fino allo scorso secolo. Accanto alle scale che scendono verso il lavatoio è un antico bassorilievo raffigurante due centauri dardeggianti e due figure nell’atto di nascondersi dietro il fogliame.

Al termine del ponte, sulla destra, si erge il Palazzo Farnese ![]() che nel XV secolo Ranuccio “il Vecchio” fece realizzare sulle fondamenta di una casa appartenuta alla famiglia ghibellina dei Tignosi (24). Probabilmente vi trascorse l’infanzia Alessandro Farnese, più tardi asceso al soglio pontificio col nome di Paolo III (1534-1549), e la celebre sorella Giulia. Sebbene costruito nel ‘400, il palazzo presenta ancora elementi architettonici fortemente ispirati a caratteristiche medievali. Sulla facciata principale si affaccia una balaustra in legno, mentre il lato occidentale, quello su via S. Antonio, è contraddistinto da un doppio ordine di finestre: bifore a tutto sesto nel piano superiore e bifore a sesto acuto nel piano inferiore. Sul portone d’ingresso da notare scolpito nel peperino, purtroppo fortemente sfaldato, un cimiero piumato sormontato dal liocorno, emblema della casa Farnese. All’interno è un elegante cortiletto con ballatoio.

che nel XV secolo Ranuccio “il Vecchio” fece realizzare sulle fondamenta di una casa appartenuta alla famiglia ghibellina dei Tignosi (24). Probabilmente vi trascorse l’infanzia Alessandro Farnese, più tardi asceso al soglio pontificio col nome di Paolo III (1534-1549), e la celebre sorella Giulia. Sebbene costruito nel ‘400, il palazzo presenta ancora elementi architettonici fortemente ispirati a caratteristiche medievali. Sulla facciata principale si affaccia una balaustra in legno, mentre il lato occidentale, quello su via S. Antonio, è contraddistinto da un doppio ordine di finestre: bifore a tutto sesto nel piano superiore e bifore a sesto acuto nel piano inferiore. Sul portone d’ingresso da notare scolpito nel peperino, purtroppo fortemente sfaldato, un cimiero piumato sormontato dal liocorno, emblema della casa Farnese. All’interno è un elegante cortiletto con ballatoio.

CURIOSITA’: Giulia Farnese fu l’amante di papa Alessandro VI (Rodrigo Borgia) e i suoi contemporanei la descrivono come una donna di straordinaria avvenenza e sensualità. Sebbene Giulia ebbe a frequentare i più grandi artisti del Rinascimento, di lei non è rimasto alcun ritratto, nessuna testimonianza diretta delle sue reali sembianze. Alcuni studiosi hanno ritenuto di individuare il suo volto in certe dame e madonne dipinte da celebri artisti coevi, come Raffaello e il Pinturicchio, ma sono solo suggestive supposizioni. Ebbene, sin dal 1515 nella chiesa viterbese di S. Maria della Quercia esisteva una statua in cera, a grandezza naturale, che ritraeva nel dettaglio Giulia Farnese; si trattava di un ex voto donato dalla nobildonna al santuario per la guarigione dal veleno di una puntura d’insetto. Purtroppo, la statua andò persa nel 1863 a seguito dei lavori di ristrutturazione della chiesa.

Lasciato a destra l’arcone che introduce in Via dell’Ospedale (attualmente interdetta all’accesso, come tutta l’area dell’ex nosocomio), poco più avanti sorge una casa medievale dall’ampio portico ad arco. Il caratteristico stemma con la falce ed il giglio ricorda l’appartenenza alla famiglia dei Tignosi. Nell’edificio si trovava il laboratorio del mastro fonditore Sante di Angelo della Valle, noto come Sante delle Campane (XV secolo). L’ultimo tratto di Via S. Lorenzo è contraddistinto, su entrambe i lati, da massi ciclopici emersi nel 1933 a seguito dell’abbassamento del piano stradale. Si tratta, verosimilmente, delle fortificazioni di un antico pago d’età etrusca.

CURIOSITA’: L’abitato etrusco che sorgeva sull’attuale colle del Duomo è comunemente identificato dagli studiosi con Surrina, un villaggio appartenente alla potente lucomonia di Tarquinia. Il nome Surrina altro non sarebbe che un teonimo derivato da Suri, divinità etrusca il cui carattere infero e ctonio era evocato dalle emergenze termali della zona. Probabilmente, nei secoli della cosiddetta pax romana Surrina venne abbandonata dai suoi abitanti che preferirono trasferirsi lungo il tracciato della consolare Cassia, dove fondarono nuovi centri. Tra questi ebbe particolare importanza Surrina Nova, municipio romano sorto sulla collinetta dell’attuale località di Riello.

CURIOSITA’: L’abitato etrusco che sorgeva sull’attuale colle del Duomo è comunemente identificato dagli studiosi con Surrina, un villaggio appartenente alla potente lucomonia di Tarquinia. Il nome Surrina altro non sarebbe che un teonimo derivato da Suri, divinità etrusca il cui carattere infero e ctonio era evocato dalle emergenze termali della zona. Probabilmente, nei secoli della cosiddetta pax romana Surrina venne abbandonata dai suoi abitanti che preferirono trasferirsi lungo il tracciato della consolare Cassia, dove fondarono nuovi centri. Tra questi ebbe particolare importanza Surrina Nova, municipio romano sorto sulla collinetta dell’attuale località di Riello.

L’area della Piazza di S. Lorenzo ![]() coincide con il Castrum Viterbii, un insediamento fortificato costruito in epoca altomedievale su un pianoro ben difeso dalla confluenza di due torrenti. Probabilmente, i primi processi di incastellamento risalgono alle strategie difensive dei bizantini del Ducato Romano; tuttavia, le prime menzioni certe del castello risalgono solo all’VIII secolo e lo includono chiaramente entro i confini meridionali del regno dei Longobardi. Dall’anno Mille il castrum subì un rapido incremento demografico e l’abitato cominciò ad espandersi oltre le sue mura con la nascita di nuovi sobborghi e contrade. A seguito dell’istituzione della cattedrale vescovile, avvenuta nel 1192, la piazza acquisì maggiore prestigio con la realizzazione della chiesa Cattedrale e del palazzo vescovile.

coincide con il Castrum Viterbii, un insediamento fortificato costruito in epoca altomedievale su un pianoro ben difeso dalla confluenza di due torrenti. Probabilmente, i primi processi di incastellamento risalgono alle strategie difensive dei bizantini del Ducato Romano; tuttavia, le prime menzioni certe del castello risalgono solo all’VIII secolo e lo includono chiaramente entro i confini meridionali del regno dei Longobardi. Dall’anno Mille il castrum subì un rapido incremento demografico e l’abitato cominciò ad espandersi oltre le sue mura con la nascita di nuovi sobborghi e contrade. A seguito dell’istituzione della cattedrale vescovile, avvenuta nel 1192, la piazza acquisì maggiore prestigio con la realizzazione della chiesa Cattedrale e del palazzo vescovile.

A partire dal XIV secolo il colle finì col trovarsi in una posizione marginale ed isolata rispetto allo sviluppo della città, tanto che nel secolo successivo verrà descritta quale loco inhabitato et deserto. Dopo alcuni disorganici interventi di recupero, il Cinquecento segnò la ricostruzione della Cattedrale e l’inaugurazione del nuovo nosocomio municipale, l’Ospedale Grande degli Infermi, che inglobò le chiese di S. Donato, di S. Anna e di S. Gregorio. Nuove massicce trasformazioni intervennero nella prima metà del XX secolo, come la pavimentazione della piazza che nei secoli aveva subito un vistoso interramento. I bombardamenti aerei del 1944 devastarono molti edifici del colle, alcuni irreparabilmente, come la chiesa di S. Sebastiano dell’Arte dei Falegnami e quella di S. Lucia dei Fabbri, sulle cui macerie fu realizzato il palazzo del Seminario Interdiocesano.

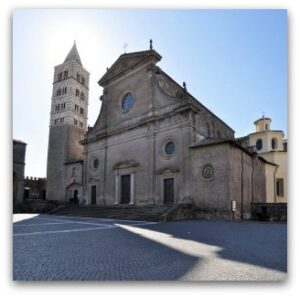

La piazza è dominata dal prospetto della Cattedrale di S. Lorenzo ![]() e dal suo campanile (26). Una tradizione risalente al tardo medioevo vuole che l’edificio sorgesse sui resti di un tempio pagano dedicato alla divinità etrusco romana di Hercle/Hercules, tanto che nelle cronache quattrocentesche l’area viene nominata «Castello d’Ercole». La prima citazione certa della chiesa risale all’anno 805. Con l’elevazione a sede episcopale per volontà di papa Celestino III (1192), l’antico impianto pievano venne rimpiazzato da una nuova chiesa il cui modello architettonico si rifaceva alla basilica romana architravata con colonne, transetto e copertura a capriate. Dopo alcuni interventi conservativi nei secoli XIV e XV, nella seconda metà del ‘500 iniziò una radicale campagna di trasformazione per volere del cardinale Francesco de Gambara, che culminò con la demolizione dell’abside centrale ed il rifacimento, in stile rinascimentale, della facciata. Lo smantellamento della struttura medievale continuò col vescovo Brancacci che fece coprire il soffitto con delle volte a crociera. S. Lorenzo fu duramente colpita dai bombardamenti del 1944 e i successivi restauri cercarono di recuperare le antiche forme romaniche attraverso il ripristino del soffitto originario, la ricostruzione dell’abside maggiore e la chiusura delle cappelle laterali cinquecentesche.

e dal suo campanile (26). Una tradizione risalente al tardo medioevo vuole che l’edificio sorgesse sui resti di un tempio pagano dedicato alla divinità etrusco romana di Hercle/Hercules, tanto che nelle cronache quattrocentesche l’area viene nominata «Castello d’Ercole». La prima citazione certa della chiesa risale all’anno 805. Con l’elevazione a sede episcopale per volontà di papa Celestino III (1192), l’antico impianto pievano venne rimpiazzato da una nuova chiesa il cui modello architettonico si rifaceva alla basilica romana architravata con colonne, transetto e copertura a capriate. Dopo alcuni interventi conservativi nei secoli XIV e XV, nella seconda metà del ‘500 iniziò una radicale campagna di trasformazione per volere del cardinale Francesco de Gambara, che culminò con la demolizione dell’abside centrale ed il rifacimento, in stile rinascimentale, della facciata. Lo smantellamento della struttura medievale continuò col vescovo Brancacci che fece coprire il soffitto con delle volte a crociera. S. Lorenzo fu duramente colpita dai bombardamenti del 1944 e i successivi restauri cercarono di recuperare le antiche forme romaniche attraverso il ripristino del soffitto originario, la ricostruzione dell’abside maggiore e la chiusura delle cappelle laterali cinquecentesche.

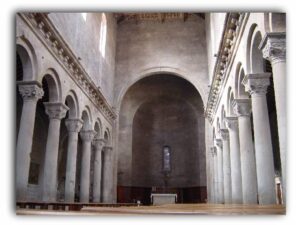

All’interno la navata centrale è delimitata da un grandioso colonnato

All’interno la navata centrale è delimitata da un grandioso colonnato ![]() (XII secolo) caratterizzato da un rapporto armonioso tra i severi fusti monolitici a base attica e i raffinati capitelli, nei quali convogliano elementi d’ispirazione classica e motivi propri dell’arte figurativa romanica, come mostri antropomorfi, animali avvinghiati ed esseri fantastici che richiamano alla memoria le sfingi etrusche. Il pavimento

(XII secolo) caratterizzato da un rapporto armonioso tra i severi fusti monolitici a base attica e i raffinati capitelli, nei quali convogliano elementi d’ispirazione classica e motivi propri dell’arte figurativa romanica, come mostri antropomorfi, animali avvinghiati ed esseri fantastici che richiamano alla memoria le sfingi etrusche. Il pavimento ![]() , rifatto nel 1878, è un’accurata copia della precedente opera cosmatesca, della quale rimangono alcuni frammenti originali solo a sinistra della navata centrale, vicino al presbiterio. Entrando nella chiesa dalla porta principale, nell’angolo della navata di destra ci si immette nella cappella detta della Madonna con affreschi riproducenti la Madonna con i Santi ed il Matrimonio di S. Caterina (XV secolo). Subito dopo fa bella mostra di se il grande fonte battesimaleJ realizzato in marmo di Carrara dallo scultore Francesco d’Ancona (1471). Segue una raffigurazione della Sacra Famiglia di Giovanfrancesco Romanelli (XVIII sec.), quindi la grande cappella dei SS. Ilario e Valentino, protomartiri della Tuscia. Appresso è un S. Lorenzo dipinto da Marco Benefial. Dietro il presbiterio si apre il cappellone con la volta affrescata da Giuseppe Passeri. Nell’abside sinistra è custodita una copia della preziosa tavola della Madonna della Carbonara (l’originale è conservato nel Museo del Colle del Duomo); sul muro sono ancora visibili affreschi del ‘400 raffiguranti san Pietro e san Paolo con al centro i resti di una Madonna in trono. Dopo vari spostamenti e ricomposizioni, nell’abside è stata collocato il monumento funebre di papa Giovanni XXI, al secolo Pietro Juliani (†1277).

, rifatto nel 1878, è un’accurata copia della precedente opera cosmatesca, della quale rimangono alcuni frammenti originali solo a sinistra della navata centrale, vicino al presbiterio. Entrando nella chiesa dalla porta principale, nell’angolo della navata di destra ci si immette nella cappella detta della Madonna con affreschi riproducenti la Madonna con i Santi ed il Matrimonio di S. Caterina (XV secolo). Subito dopo fa bella mostra di se il grande fonte battesimaleJ realizzato in marmo di Carrara dallo scultore Francesco d’Ancona (1471). Segue una raffigurazione della Sacra Famiglia di Giovanfrancesco Romanelli (XVIII sec.), quindi la grande cappella dei SS. Ilario e Valentino, protomartiri della Tuscia. Appresso è un S. Lorenzo dipinto da Marco Benefial. Dietro il presbiterio si apre il cappellone con la volta affrescata da Giuseppe Passeri. Nell’abside sinistra è custodita una copia della preziosa tavola della Madonna della Carbonara (l’originale è conservato nel Museo del Colle del Duomo); sul muro sono ancora visibili affreschi del ‘400 raffiguranti san Pietro e san Paolo con al centro i resti di una Madonna in trono. Dopo vari spostamenti e ricomposizioni, nell’abside è stata collocato il monumento funebre di papa Giovanni XXI, al secolo Pietro Juliani (†1277).

CUROSITA’ : Giovanni XXI, unico papa della storia originario del Portogallo, guidò la Chiesa con accortezza e profondo rispetto per l’ortodossia; tuttavia, i cronisti del suo tempo non ne seppero apprezzare le virtù. Anzi, per i suoi interessi scientifici e medici, venne spesso bollato come hereticus et negromanticus. L’opera di diffamazione culminò con la sua morte, avvenuta a Viterbo il 20 maggio 1277 dopo cinque giorni di agonia; la notte tra il 14 e il 15 dello stesso mese, infatti, il papa era rimasto ferito dal crollo della camera da letto che egli stesso aveva fatto costruire in un’ala del palazzo papale. La fertile fantasia popolare non tardò ad attribuire l’incidente all’azione del demonio o alla vendetta divina scagliatasi contro il papa-stregone. Anche certa letteratura cavalcò la leggenda e trascrisse di un diavolo nero che nottetempo aveva squassato con un gigantesco martello il tetto della stanza papale. La memoria di Giovanni XXI viene ampiamente riabilitata da Dante Alighieri nella sua Commedia. Inserito nel Paradiso tra i grandi della Chiesa (canto XII c. 134-135), è l’unico papa ad essere apertamente lodato nel capolavoro del sommo poeta.

Sopra la tomba papale, inserito nella parete, è un bel ciborio in marmo di fattura cinquecentesca. Sempre nella Cattedrale furono sepolti anche Alessandro IV (†1261) e Clemente IV (†1268); la tomba del primo non fu mai rintracciata, mentre la salma del secondo venne traslata nella chiesa di S. Maria in Gradi già nel 1275. Segue un dipinto con S. Lorenzo che guarisce gli ammalati di Benefial e la grande cappella di S. Lucia contenente una tela dell’orvietano Ludovico Mazzanti.

Ancora sulla parete sinistra si incontra l’opera pittorica più importante della Cattedrale: il Salvator Mundi ![]() attorniato da S. Giovanni Evangelista, da S. Leonardo, da S. Benedetto e dal Battista, capolavoro del 1472 attribuito da alcuni studiosi a Gerolamo da Cremona, mentre da altri a Liberale da Verona. Nei pressi della porta d’ingresso, sono stati rinvenuti avanzi di affreschi trecenteschi. Notevole, infine, la travatura in legno

attorniato da S. Giovanni Evangelista, da S. Leonardo, da S. Benedetto e dal Battista, capolavoro del 1472 attribuito da alcuni studiosi a Gerolamo da Cremona, mentre da altri a Liberale da Verona. Nei pressi della porta d’ingresso, sono stati rinvenuti avanzi di affreschi trecenteschi. Notevole, infine, la travatura in legno ![]() del tetto che presenta mattonelle decorate opera del viterbese Paolo di Matteo (1460). All’esterno da notare l’imponente facciata fatta erigere nel 1570 dal cardinal Gambara ed il rosoncino incastonato sulla parete occidentale della cappella della Madonna, appartenente all’originaria chiesa romanica.

del tetto che presenta mattonelle decorate opera del viterbese Paolo di Matteo (1460). All’esterno da notare l’imponente facciata fatta erigere nel 1570 dal cardinal Gambara ed il rosoncino incastonato sulla parete occidentale della cappella della Madonna, appartenente all’originaria chiesa romanica.

A sinistra del prospetto si eleva la torre campanaria del 1369 ![]() , che nella bicromia della decorazione a fasce e nella snellezza dei quattro livelli di bifore, culminanti con una cuspide ottagonale, rivela una chiara influenza senese. A sinistra della scalinata della Cattedrale è un antico esemplare di fontana a coppa semicircolare appoggiata al muro e decorata da una croce con i bracci a coda di rondine; fino al 1935 era addossata al campanile. Nei locali adiacenti la Cattedrale (l’ingresso è compreso tra la facciata della chiesa ed il campanile trecentesco) è stato ricavato l’interessantissimo Museo del Colle del Duomo

, che nella bicromia della decorazione a fasce e nella snellezza dei quattro livelli di bifore, culminanti con una cuspide ottagonale, rivela una chiara influenza senese. A sinistra della scalinata della Cattedrale è un antico esemplare di fontana a coppa semicircolare appoggiata al muro e decorata da una croce con i bracci a coda di rondine; fino al 1935 era addossata al campanile. Nei locali adiacenti la Cattedrale (l’ingresso è compreso tra la facciata della chiesa ed il campanile trecentesco) è stato ricavato l’interessantissimo Museo del Colle del Duomo ![]() . Notevole l’esposizione di paramenti sacri e di reliquiari, tra cui quello cinquecentesco che contiene il mento di S. Giovanni Battista.

. Notevole l’esposizione di paramenti sacri e di reliquiari, tra cui quello cinquecentesco che contiene il mento di S. Giovanni Battista.

CURIOSITA’ : Tra le numerose reliquie conservate nella chiesa di S. Lorenzo vi è la «mandibola» di S. Giovanni Battista, già menzionata in una bolla papale del 1289 a proposito dell’indulgenza concessa da papa Niccolò IV ai pellegrini che visitavano la Cattedrale. A conferma dell’originalità del sacro osso, si è soliti ricordare che nella chiesa romana di S. Silvestro in Capite è custodito il cranio del Battista privo, per l’appunto, di mento! Purtroppo, sparse in giro per l’Europa fanno bella mostra di se almeno un’altra quindicina di mandibole del santo o di suoi sostanziosi frammenti. Ad esempio, ne esiste una pressoché integra nel Duomo di Aosta, un’altra nella chiesa di St. Jean Baptiste a Nemours (FR) e un’altra ancora nella chiesa di S. Isidoro a Leon (SP).

Tra i numerosi oggetti d’arte in mostra, una menzione particolare meritano il dipinto su tavola della Madonna della Carbonara (XIII secolo) ![]() , una Crocifissione attribuita a Michelangelo Buonarroti

, una Crocifissione attribuita a Michelangelo Buonarroti ![]() , una Madonna col Bambino di Bartolomeo Cavarozzi (XVII secolo) ed il busto di Letizia Bonaparte dello scultore Dupré (XIX secolo). Durante i lavori di allestimento sono stati rinvenuti resti di epoca romana, in parte provenienti da Ferento, un cippo funerario etrusco ed altri frammenti di marmo e peperino. Nei pressi dell’antica abside sono state inoltre portate alla luce alcune sepolture d’epoca longobarda, di cui una pressoché intatta.

, una Madonna col Bambino di Bartolomeo Cavarozzi (XVII secolo) ed il busto di Letizia Bonaparte dello scultore Dupré (XIX secolo). Durante i lavori di allestimento sono stati rinvenuti resti di epoca romana, in parte provenienti da Ferento, un cippo funerario etrusco ed altri frammenti di marmo e peperino. Nei pressi dell’antica abside sono state inoltre portate alla luce alcune sepolture d’epoca longobarda, di cui una pressoché intatta.

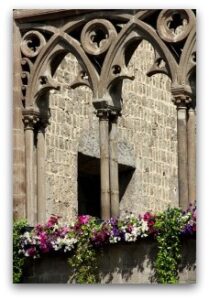

Alla sinistra della cattedrale è la Casa di Valentino della Pagnotta![]() , uno dei massimi esempi di edilizia civile tardomedievale del centro storico (25). Generalmente ascritto alla seconda metà del XIII secolo, l’edificio si caratterizza per il portico scandito da due archi a tutto sesto poggianti su una colonna monolitica centrale e due semicolonne laterali con capitelli à crochet. Al secondo piano due bifore trilobate richiamano il disegno della vicina loggia papale. Il nome deriva dal priore viterbese Valentino della Pagnotta, citato nelle cronache del 1458 come abitante presso la fontana di S. Lorenzo.

, uno dei massimi esempi di edilizia civile tardomedievale del centro storico (25). Generalmente ascritto alla seconda metà del XIII secolo, l’edificio si caratterizza per il portico scandito da due archi a tutto sesto poggianti su una colonna monolitica centrale e due semicolonne laterali con capitelli à crochet. Al secondo piano due bifore trilobate richiamano il disegno della vicina loggia papale. Il nome deriva dal priore viterbese Valentino della Pagnotta, citato nelle cronache del 1458 come abitante presso la fontana di S. Lorenzo.

Alla destra della cattedrale prosegue la residenza vescovile, a ridosso della quale sta un’originale fontana assemblata intorno al 1950 con pezzi di recupero; la vasca circolare reca lo stemma del cardinale Brancacci (XVII secolo) mentre la coppa, di fattura quattrocentesca, è divisa in due fasce finemente scolpite: quella superiore raffigura quattro putti, quella inferiore alterna quattro teste con altrettante figure di uccelli che dispiegano le ali.

La piazza è chiusa sulla destra dal Palazzo e della Loggia Papale

La piazza è chiusa sulla destra dal Palazzo e della Loggia Papale![]() , autentici simboli della città (27).

, autentici simboli della città (27).

La fabbrica del palazzo, concepita come ampliamento dei vecchi appartamenti vescovili, fu iniziata intorno al 1255 e terminò nel 1266 per volontà di Raniero Gatti, Capitano del Popolo e capo della fazione guelfa viterbese. Nel 1267 il nuovo capitano del Popolo, Andrea di Beraldo Gatti, dispose l’allungamento dell’edificio mediante la realizzazione di un’elegante e snella loggia sorretta da un possente arco a botte poggiato sui costoni del colle. Ad imperitura memoria della fabbrica e dei suoi artefici furono installate due epigrafi in peperino ancora oggi leggibili, una sopra il fastigio del portone d’ingresso al palazzo, l’altra sul prospetto della loggia.

Dal 1257 al 1280 il complesso ospitò per lunghi ed alterni periodi la corte pontificia che si allontanava da Roma, ora per ripararsi dalla canicola delle estati, ora per fuggire le turbolenze politiche capitoline. Il primo papa a risiedere nel palazzo, ancora in costruzione, fu Alessandro IV. L’allontanamento della curia, voluto da Martino IV nel 1281, segnò l’inizio di una rapida decadenza della struttura. Già nel corso del XIV secolo il prospetto posteriore e la copertura della loggia crollarono, nonostante papa Giovanni XXII avesse lanciato nel 1325 un perentorio appello al Comune affinché si approntassero i necessari consolidamenti. Perché il loggiato non rovinasse del tutto, si provvide allora a tamponare i vani tra le colonne del prospetto superstite, deturpandolo. Nel XVI secolo, inoltre, il cardinale Gambara, vescovo di Viterbo, fece innalzare il tetto della sala del conclave e dispose l’innalzamento di una controfacciata che occultò il fronte del palazzo. Solo a partire dal 1903 si diede mano ad un massiccio restauro che restituì all’insieme l’aspetto originario.

Mirabile l’armoniosa scalinata![]() che culmina sull’ampia piattaforma d’accesso poggiante su un’arcata e limitata da due possenti colonne. La parte più notevole del palazzo è il Salone detto del Conclave

che culmina sull’ampia piattaforma d’accesso poggiante su un’arcata e limitata da due possenti colonne. La parte più notevole del palazzo è il Salone detto del Conclave ![]() , un’aula enorme e severa, illuminata da sei finestroni con bifore a tutto sesto per ogni lato e, in alto, da altrettante finestre a feritoia. Qui si tennero ben 4 elezioni pontificie: Gregorio X (1271), Giovanni XXI (1276), Niccolò III (1277) e Martino IV (1281). Il più celebre è senz’altro quello dal quale uscì eletto Gregorio X, durato trentatre mesi e conclusosi solo dopo che i viterbesi ebbero tagliato il vitto ai cardinali elettori e scoperchiato il tetto della stanza.

, un’aula enorme e severa, illuminata da sei finestroni con bifore a tutto sesto per ogni lato e, in alto, da altrettante finestre a feritoia. Qui si tennero ben 4 elezioni pontificie: Gregorio X (1271), Giovanni XXI (1276), Niccolò III (1277) e Martino IV (1281). Il più celebre è senz’altro quello dal quale uscì eletto Gregorio X, durato trentatre mesi e conclusosi solo dopo che i viterbesi ebbero tagliato il vitto ai cardinali elettori e scoperchiato il tetto della stanza.

CURIOSITA’: Nella Sala del Conclave, sulla parete che affaccia verso Valle Faul, è incastonata una lapide risalente al I-II d.c. che ricorda il capostipite dei Varroni, potente famiglia senatoriale originaria di Tarquinia che possedeva una villa nella campagna viterbese; nell’iscrizione si legge che il senatore rivestì le cariche di decemviro giudiziario, tribuno militare, questore urbano, proconsole e questore della provincia di Creta e della Cirenaica, edile della plebe, pretore, legato della XIII Legione Gemina del divino Vespasiano e proconsole della provincia di Macedonia. La lastra di marmo venne rinvenuta nelle cucine del palazzo vescovile dove era utilizzata, rovesciandola, come piano per manipolare e stendere la pasta. Solo nel 1931 venne restaurata e fatta installare nella sua attuale collocazione.

Sul lato occidentale una porta architravata mette in comunicazione la sala con gli appartamenti vescovili, non aperti al pubblico; tra essi la sala Gualtiero ed il sovrastante attico duecentesco. All’interno del palazzo è ospitato il Centro Diocesano di Documentazione, che raccoglie numerosi fondi ed archivi di straordinario valore storico; in particolare vi è conservato una trascrizione del ‘300 del celebre Pantheon di Goffredo da Viterbo, una enciclopedia storica ante litteram impreziosita da vivaci miniature.

Sul lato occidentale una porta architravata mette in comunicazione la sala con gli appartamenti vescovili, non aperti al pubblico; tra essi la sala Gualtiero ed il sovrastante attico duecentesco. All’interno del palazzo è ospitato il Centro Diocesano di Documentazione, che raccoglie numerosi fondi ed archivi di straordinario valore storico; in particolare vi è conservato una trascrizione del ‘300 del celebre Pantheon di Goffredo da Viterbo, una enciclopedia storica ante litteram impreziosita da vivaci miniature.

La Loggia Papale presenta una serie di snelle colonnine binate sovrastate da sette archi a sesto acuto ottenuti dall’incrocio di archi a tutto sesto. Al centro della loggia spicca una bella fontana costruita nel XV secolo con i resti di una fons papalis del 1268 (probabilmente la tazza con i bocchettoni a testa di leone) e lastre di epoche diverse. La fontana è alimentata da una cisterna inserita nell’enorme pilastro di rinforzo su cui poggia il centro della loggia.

CURIOSITA’: A vederla oggi, nelle sue eleganti e monocromatiche sfumature del grigio peperino, risulta difficile immaginare che, in origine, la loggia papale avesse la trabeazione marcatamente colorata. La presenza di residui di pigmento testimoniano, infatti, che gli stemmi e le cornici erano decorate di rosso, di giallo e di verde (o di blu).

La parte più alta della trabeazione presenta una fila di chiavi decussate e di mitre con le infule pendenti, simbolo della Chiesa, più sotto gli stemmi della famiglia Gatti (gli scudi con le fasce orizzontali) e le aquile con la testa rivolta alla propria destra, insegna di papa Clemente IV; nella parte inferiore si ripete il motivo delle chiavi e delle infule e, nella cintura poggiante sugli archi, sono scolpiti gli scudi dei Gatti ed il Leone di Viterbo. Sul prospetto dell’arcone che sorregge la loggia vi è un grosso concio di pietra sul quale è rozzamente scolpita la sagoma di un gatto che poggia la zampa anteriore su una palla!

Dal loggiato del Palazzo Papale si scorge un campanile dalle linee preromaniche ![]() eretto sulle pendici del colle, ai margini della sottostante via S. Clemente (28). E’ tutto ciò che resta del convento e della chiesa di S. Maria della Cella, un’antichissima dipendenza dell’abbazia di Farfa la cui prima menzione risale all’anno 775. In parte danneggiata dal terremoto del 1349, la chiesa fu completamente riedificata nel 1470 col nuovo di titolo di S. Maria del Popolo; tuttavia il complesso finì con l’essere abbandonato nei secoli successivi. Nel campanile, la forte entasi delle colonnine delle bifore del secondo livello, i capitelli a trapezio e l’uso del laterizio come elemento decorativo sono stati da molti considerati tracce evidenti di un linguaggio arcaico, riconducibile all’VIII-IX secolo; le arcate a ferro di cavallo, inoltre, rivelerebbero precise influenze meridionali e bizantine. Studi più recenti preferiscono posticipare la costruzione della torre campanaria alla metà dell’XI secolo.

eretto sulle pendici del colle, ai margini della sottostante via S. Clemente (28). E’ tutto ciò che resta del convento e della chiesa di S. Maria della Cella, un’antichissima dipendenza dell’abbazia di Farfa la cui prima menzione risale all’anno 775. In parte danneggiata dal terremoto del 1349, la chiesa fu completamente riedificata nel 1470 col nuovo di titolo di S. Maria del Popolo; tuttavia il complesso finì con l’essere abbandonato nei secoli successivi. Nel campanile, la forte entasi delle colonnine delle bifore del secondo livello, i capitelli a trapezio e l’uso del laterizio come elemento decorativo sono stati da molti considerati tracce evidenti di un linguaggio arcaico, riconducibile all’VIII-IX secolo; le arcate a ferro di cavallo, inoltre, rivelerebbero precise influenze meridionali e bizantine. Studi più recenti preferiscono posticipare la costruzione della torre campanaria alla metà dell’XI secolo.

Sul fronte del Palazzetto della Curia da notare un medaglione raffigurante la testa di un uomo barbuto; la tradizione popolare vuole si tratti del costruttore del Papale Papale.