DA S. GIOVANNI IN ZOCCOLI ALLA CROCETTA

Rientrati entro le mura attraverso Porta della Verità, si percorre la prima stradina a destra che s’innesta su Via Mazzini, che lungo tutto il suo percorso propone una serie interessante di blasoni, epigrafi e formelle a decoro delle facciate; da notare il tono all’altezza del civico 126 che rappresenta un pellegrino con bordone e mantello, simbolo della Confraternita di S. Rocco. Superato un cavalcavia si giunge in Piazza Dante Alighieri dove è una fontana a fuso

Rientrati entro le mura attraverso Porta della Verità, si percorre la prima stradina a destra che s’innesta su Via Mazzini, che lungo tutto il suo percorso propone una serie interessante di blasoni, epigrafi e formelle a decoro delle facciate; da notare il tono all’altezza del civico 126 che rappresenta un pellegrino con bordone e mantello, simbolo della Confraternita di S. Rocco. Superato un cavalcavia si giunge in Piazza Dante Alighieri dove è una fontana a fuso ![]() risalente al ‘200 costituita da una vasca circolare (dal parapetto diviso in specchiature rettangolari con archetti trilobi), da una colonna e un elemento ovoidale dal quale escono quattro cannelle inserite nelle fauci di altrettante teste di leone; sul lato della cuspide rivolto alla strada vi è una iscrizione del 1759, mentre sull’altro è scolpita una citazione del vangelo di S. Giovanni e la data 1346. L’acroterio è costituito da quattro foglie rigonfie (1).

risalente al ‘200 costituita da una vasca circolare (dal parapetto diviso in specchiature rettangolari con archetti trilobi), da una colonna e un elemento ovoidale dal quale escono quattro cannelle inserite nelle fauci di altrettante teste di leone; sul lato della cuspide rivolto alla strada vi è una iscrizione del 1759, mentre sull’altro è scolpita una citazione del vangelo di S. Giovanni e la data 1346. L’acroterio è costituito da quattro foglie rigonfie (1).

Nel 1731 la fontana fu spostata di qualche metro al centro della piazzetta per facilitare l’ingresso delle carrozze nel vicino Palazzo Pagliacci-Sacchi. L’edificio è oggi sede di un istituto bancario che custodisce interessanti opere d’arte, fra cui una tavola trecentesca raffigurante la Crocifissione opera di Matteo Giovanetti (non visitabile).

CURIOSITA’: Al civico 129 è uno degli ingressi di Palazzo Pagliacci-Sacchi; proprio all’imbocco del corridoio interno è esposta un architrave in peperino sulla quale sono scolpite lettere e simboli. Una vicina epigrafe ricorda questa pietra enigmatica fu rinvenuta tra le macerie dei bombardamenti del 1944 e che si tratterebbe della celebre “schioccheria” citata dal Vasari come fonte di ispirazione di certi disegni del Bramante. Sull’architrave sono rappresentati: il mongramma di san Bernardino, simbolo dei francescani, un arco, un tetto e una torre seguiti dalla parola FACIEBAT. Il rebus andrebbe tradotto con: Francesco “arco tetto torre” (ossia architetto) fece. L’autore di questo gioco grafico fu Francesco Florenzuoli († 1534), architetto militare d’origine viterbese che fu rinomato per aver fortificato alcune città del centro Italia.

All’angolo tra via Mazzini e piazza Alighieri sorge la bella chiesa di S. Giovanni in Zoccoli

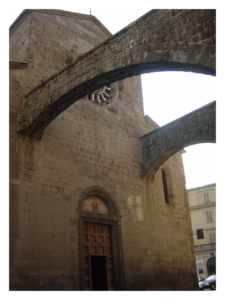

All’angolo tra via Mazzini e piazza Alighieri sorge la bella chiesa di S. Giovanni in Zoccoli ![]() , la cui prima menzione risalirebbe al 1037 (2). Drammaticamente devastata dai bombardamenti del 1944, le opere di restauro si conclusero solo undici anni dopo. Dalla facciata, largamente rimaneggiata, partono due inconsueti arconi di spinta che, realizzati nel medioevo per motivi statici, si scaricano sull’edificio di fronte; sempre sul prospetto è incluso uno straordinario rosone circolare circondato dagli emblemi dei quattro evangelisti e racchiuso da una cornice musiva ai cui lati sono inseriti due statue a forma di aquila, simbolo del santo titolare.

, la cui prima menzione risalirebbe al 1037 (2). Drammaticamente devastata dai bombardamenti del 1944, le opere di restauro si conclusero solo undici anni dopo. Dalla facciata, largamente rimaneggiata, partono due inconsueti arconi di spinta che, realizzati nel medioevo per motivi statici, si scaricano sull’edificio di fronte; sempre sul prospetto è incluso uno straordinario rosone circolare circondato dagli emblemi dei quattro evangelisti e racchiuso da una cornice musiva ai cui lati sono inseriti due statue a forma di aquila, simbolo del santo titolare.

L’interno è diviso in tre navate con la copertura a capriate, il presbiterio rialzato e la terminazione triabsidale. Il colonnato è caratterizzato pilastri cilindrici a blocchi sovrapposti coronati da arcaici capitelli “a doppio toro”. Nell’abside centrale sono collocati l’altare maggiore e uno scranno in pietra appartenenti alla chiesa primitiva; sulla parete sinistra è la cappella della Madonna con un pregevole affresco. Nell’absidiola destra è lo straordinario polittico quattrocentesco ![]() del pittore Francesco D’Antonio, detto il Balletta; nella parte centrale dell’opera è rappresentata la Vergine in Trono col Bambino, nelle sei tavole laterali alcuni santi e nella predella (la parte di maggior rilievo artistico) alcuni episodi della vita di S. Giovanni Evangelista.

del pittore Francesco D’Antonio, detto il Balletta; nella parte centrale dell’opera è rappresentata la Vergine in Trono col Bambino, nelle sei tavole laterali alcuni santi e nella predella (la parte di maggior rilievo artistico) alcuni episodi della vita di S. Giovanni Evangelista.

All’esterno, sul lato prospiciente la piazza, recentemente è stata rinvenuta una tomba altomedievale visibile attraverso uno spesso vetro protettivo.

Alle spalle della chiesa si apre la facciata di un grande edificio scolastico, che dal XVI al XIX secolo fu sede del monastero domenicano femminile di S. Caterina, noto soprattutto per aver ospitato, tra il 1541 e il 1544, la nobildonna romana Vittoria Colonna.

CURIOSITA’: L’Ecclesia Viterbiensis o “Circolo degli Spirituali” era un gruppo di intellettuali che propugnava un dialogo con i luterani e l’attuazione di una Chiesa nella quale potessero convivere più orientamenti. Questo cenacolo si era formato a Viterbo sotto l’egida del cardinale inglese Reginald Pole, legato del Patrimonio dal 1541 al 1546, e accoglieva importanti figure dell’epoca, quali Marcantonio Flaminio, Pietro Carnesecchi, il cardinale Morone e Vittoria Colonna, vedova del marchese di Pescara. Le tesi degli Spirituali sicuramente influenzarono Michelangelo Buonarroti, col quale Vittoria Colonna ebbe una fitta corrispondenza durante la sua permanenza nel convento viterbese di S. Caterina. La sconfitta, per pochi voti, al conclave del 1549 di Reginald Pole significò il tramonto dell’esperienza degli Spirituali e l’inizio di una dura emarginazione che culminò con la persecuzione durante il pontificato di Paolo IV Carafa.

CURIOSITA’: L’Ecclesia Viterbiensis o “Circolo degli Spirituali” era un gruppo di intellettuali che propugnava un dialogo con i luterani e l’attuazione di una Chiesa nella quale potessero convivere più orientamenti. Questo cenacolo si era formato a Viterbo sotto l’egida del cardinale inglese Reginald Pole, legato del Patrimonio dal 1541 al 1546, e accoglieva importanti figure dell’epoca, quali Marcantonio Flaminio, Pietro Carnesecchi, il cardinale Morone e Vittoria Colonna, vedova del marchese di Pescara. Le tesi degli Spirituali sicuramente influenzarono Michelangelo Buonarroti, col quale Vittoria Colonna ebbe una fitta corrispondenza durante la sua permanenza nel convento viterbese di S. Caterina. La sconfitta, per pochi voti, al conclave del 1549 di Reginald Pole significò il tramonto dell’esperienza degli Spirituali e l’inizio di una dura emarginazione che culminò con la persecuzione durante il pontificato di Paolo IV Carafa.

Per i più curiosi, nella vicina Piazza Colonna da vedere un malandato portale che reca, sugli stipiti, iscrizioni in armeno risalenti alla metà del XIV secolo (3). E’ quanto rimane del monastero e dell’ospedale fondato intorno al 1310 da un gruppo di monaci provenienti dall’Armenia. Nel XV secolo il complesso monastico passò ad una comunità di francescane che vi rimase fino al 1915, quando le suore furono allontanate e gli ambienti vennero utilizzati come ospizio fino agli anni ’70 del secolo scorso.

Passando per la nascosta Via del Palazzaccio, si costeggia il muraglione dell’ex monastero fino a Via delle Maestre che riporta su Via Mazzini. Sul lato opposto inizia Via del Suffragio, una delle tante vie che, tra loro parallele, scendono verso Corso Italia; da notare le eleganti finestre al civico 16 e 61 decorate con motivi ad ovoli. Percorso tutto l’acciottolato in discesa si giunge sul Corso Italia ![]() luogo d’incontro dei viterbesi e vivace passeggio sul quale si affacciano negozi e locali, tra cui il rinomato Caffè Schenardi (oggi chiuso).

luogo d’incontro dei viterbesi e vivace passeggio sul quale si affacciano negozi e locali, tra cui il rinomato Caffè Schenardi (oggi chiuso).

Subito sulla destra è la chiesa di S. Maria del Suffragio ![]() , costruita nel XVII secolo sull’impianto romanico della medievale S. Quirico (4). L’interessante facciata seicentesca presenta lo stemma del cardinale Brancaccio mentre all’interno meritano una segnalazione l’organo del 1777 e alcune opere pittoriche, quali il Battesimo di Cristo di Anton Angelo Bonifazi (1630), una pala raffigurante la Vergine e le anime del Purgatorio di Giovan Francesco Bonifazi (1680) e il Daniele nella fossa dei leoni affrescato nell’abside da Luigi Vanvitelli (1730), il grande architetto romano.

, costruita nel XVII secolo sull’impianto romanico della medievale S. Quirico (4). L’interessante facciata seicentesca presenta lo stemma del cardinale Brancaccio mentre all’interno meritano una segnalazione l’organo del 1777 e alcune opere pittoriche, quali il Battesimo di Cristo di Anton Angelo Bonifazi (1630), una pala raffigurante la Vergine e le anime del Purgatorio di Giovan Francesco Bonifazi (1680) e il Daniele nella fossa dei leoni affrescato nell’abside da Luigi Vanvitelli (1730), il grande architetto romano.

Proseguendo lungo “il Corso”, sulla sinistra si incrocia Largo Battisti da cui parte Via del Giglio; al suo inizio è il palazzetto fatto costruire intorno al 1450 dall’alto prelato Pietro Luni. La realizzazione dell’edificio fu affidata a Bernardo Rossellino, l’architetto che diresse i lavori di palazzo Venezia a Roma e che progettò la ricomposizione urbana di Pienza. Dell’originario impianto non resta che l’elegante cortile interno dominato dalla loggetta in stile “toscano”.

Ripreso il Corso, sul lato destro si apre la cinquecentesca facciata di S. Egidio (5), chiusa al culto e sede di occasionali mostre; proprio di fronte inizia Via Bussi, che deve il nome al palazzetto dell’omonima famiglia aristocratica viterbese (6); al civico 4, sulla chiave dell’arco sono raffigurati “due occhi”, emblema dei Bussi, che si ripetono al civico 1 assieme allo stemma degli Anguillara (le anguille incrociate).

Ripreso il Corso, sul lato destro si apre la cinquecentesca facciata di S. Egidio (5), chiusa al culto e sede di occasionali mostre; proprio di fronte inizia Via Bussi, che deve il nome al palazzetto dell’omonima famiglia aristocratica viterbese (6); al civico 4, sulla chiave dell’arco sono raffigurati “due occhi”, emblema dei Bussi, che si ripetono al civico 1 assieme allo stemma degli Anguillara (le anguille incrociate).

CURIOSITA’: Stando alla tradizione, i Bussi in origine si chiamavano “del Bussa” e alcuni di loro erano dediti alla lavorazione del rame, facevano cioè i “calderari”. Sembra che, intorno al XIV secolo, la famiglia si arricchì grazie al commercio della cera e della stoffa e quindi come cambia valuta; nel 1442 un Domenico del Bussa è qualificato banchiere viterbese preposto al pagamento degli stipendi per conto della Santa Sede. La famiglia ottenne il diritto di entrare nella nobiltà viterbese nel XVI secolo; tra i membri più illustri vanno ricordati: Antonio Domenico, membro dell’Ordine di Malta, comandante della marina pontificia e castellano della fortezza di Ferrara († dopo il 1708); Giovanbattista († 1726), cardinale di S. Maria in Araceli, sepolto a Roma nella cappella di S. Maria in Trastevere; Papirio († 1766), comandante delle galere pontificie e vicecastellano di Castel S. Angelo.

Più in alto, tra i civici 10 e 14, sulla facciata si ripetono il triangolo nel tondo e la stella di David, simboli massonici (su un architrave, sugli stipiti di una finestrella e in due formelle). Risalita Via Bussi si è di nuovo su Via Mazzini nei pressi di un piccolo slargo, Piazza della Crocetta, dov’è una bella fontana

Più in alto, tra i civici 10 e 14, sulla facciata si ripetono il triangolo nel tondo e la stella di David, simboli massonici (su un architrave, sugli stipiti di una finestrella e in due formelle). Risalita Via Bussi si è di nuovo su Via Mazzini nei pressi di un piccolo slargo, Piazza della Crocetta, dov’è una bella fontana ![]() del XIII-XIV secolo. Pur presentando i consueti elementi architettonici della “fontana a fuso” viterbese, l’originalità di questa fonte sta nei supporti da cui fuoriescono i bocchettoni dell’acqua: oltre alle abituali due teste di leone vi sono, infatti, due teste umane, una maschile e l’altra femminile; strano anche il bassorilievo sulla cuspide che rappresenta un cane in corsa. La statuina di S. Rosa che funge da acroterio è un’aggiunta recente. Sul lato nord-ovest della piazzetta è il palazzo appartenuto al nobile Giovanbattista Nini; sebbene trascurato, l’edificio propone al primo piano un’elegante sequenza di finestre a tutto sesto delimitate da cornici architravate in stile rinascimentale.

del XIII-XIV secolo. Pur presentando i consueti elementi architettonici della “fontana a fuso” viterbese, l’originalità di questa fonte sta nei supporti da cui fuoriescono i bocchettoni dell’acqua: oltre alle abituali due teste di leone vi sono, infatti, due teste umane, una maschile e l’altra femminile; strano anche il bassorilievo sulla cuspide che rappresenta un cane in corsa. La statuina di S. Rosa che funge da acroterio è un’aggiunta recente. Sul lato nord-ovest della piazzetta è il palazzo appartenuto al nobile Giovanbattista Nini; sebbene trascurato, l’edificio propone al primo piano un’elegante sequenza di finestre a tutto sesto delimitate da cornici architravate in stile rinascimentale.

Sul lato opposto s’innalza la facciata della chiesa di S. Maria del Poggio (7), preceduta dall’ampia scalinata a doppia rampa convergente su un balcone semicircolare realizzata nel 1738. La chiesa è citata sin dal XI secolo ma ben poco è rimasto delle forme medievali, irrimediabilmente compromesse dai rimaneggiamenti seicenteschi e dalle devastazioni belliche del ’44. Oggi l’interno dell’edificio risulta spoglio e povero di testimonianze artistiche d’interesse; va ricordato che nella chiesa riposò la salma incorrotta di santa Rosa da Viterbo dal 1251, anno della sua morte, al 1258 allorché fu ordinata la traslazione nella vicina chiesa delle clarisse per volontà di papa Alessandro IV.

CURIOSITA’: Nel 1603 la chiesa e l’annessa canonica furono affidate ai “Ministri degli Infermi”, ordine istituito da Cammillo De Lellis e per questo anche detti padri Camilliani. Furono chiamati a Viterbo per assistere gli ammalati presso l’ospedale civico. Poiché questi religiosi portavano come emblema una croce rossa sul petto, S. Maria in Poggio finì con l’essere comunemente chiamata dai viterbesi “Chiesa della Crocetta”.

Attraverso il vicolo adiacente S. Maria in Poggio si sale all’ex chiesa di S. Rocco (8), splendido esempio di architettura barocca viterbese. Sebbene l’edifico sia proprietà privata, si può scorgere la bella facciata recentemente restaurata e l’antistante piazzetta dotata di pozzetto ottagonale.