PIAZZA S. CARLUCCIO E BORGOLUNGO

Lasciata alle spalle Piazza della Morte, si percorre Via Pietra del Pesce che limita il fianco settentrionale del monastero femminile francescano di S. Bernardino (1), istituito nella prima metà del ‘400 dopo che il frate senese fu a Viterbo per predicare alla cittadinanza. L’annessa chiesa venne rasa al suolo dai bombardamenti della seconda guerra mondiale; sulle sue fondamenta fu edificato un moderno tempio dedicato a S. Giacinta Marescotti, nobildonna viterbese canonizzata nel 1790 da Pio VI, le cui spoglie riposano nella cappella sinistra dell’edificio sacro (ingresso su Piazza della Morte).

CURIOSITA’: Figlia del principe Marcantonio e di Ottavia Orsini, nel 1605 la ventenne Clarice Marescotti, dopo una delusione d’amore, accettò di essere reclusa nel monastero viterbese di S. Bernardino. Scelto il nome di suor Giacinta, la giovane continuò per molti anni ad avere comportamenti modani e licenziosi, fino a quando fu colpita da una grave malattia; scampata alla morte, conobbe un profondo cambiamento spirituale e si dedicò ad una vita di rinuncia e penitenza. Si profuse, inoltre, in un’intensa attività caritatevole che culminò con istituzione della confraternita dei Sacconi e della congregazione degli Oblati di Maria. Suor Giacinta morì il 30 gennaio 1640 e venne canonizzata nel 1790. Si racconta che una notte il demonio volle tentare suor Giacinta assumendo le sembianze del suo primo amore. La santa svelò l’inganno e respinse il maligno che fuggendo da un balcone del convento precipitò in una voragine miracolosamente apertasi sotto i suoi piedi. In via Pietra del Pesce si scorge un ballatoio in mattoncini che presenta un’apertura sul pavimento. Per i vecchi viterbesi si tratterebbe proprio del «buco» da cui cadde il diavolo scacciato da santa Giacinta.

Quasi alla fine di Via Pietra del Pesce, da notare sull’architrave di una bassa finestra lo stemma con tre pesci, probabile insegna dell’Arte dei Pesciaroli.

Incrociata per un breve tratto Via Macel Maggiore, si arriva in Piazza S. Carluccio

Incrociata per un breve tratto Via Macel Maggiore, si arriva in Piazza S. Carluccio![]() , il cui nome deriva dalla Compagnia di S. Carlo che nel XVII secolo vi impiantò un convalescenziario. Lo slargo, a pianta rettangolare, introduce il visitatore nel cuore medievale della città, il quartiere medievale di Borgolungo, oggi noto ai turisti col nome di S. Pellegrino.

, il cui nome deriva dalla Compagnia di S. Carlo che nel XVII secolo vi impiantò un convalescenziario. Lo slargo, a pianta rettangolare, introduce il visitatore nel cuore medievale della città, il quartiere medievale di Borgolungo, oggi noto ai turisti col nome di S. Pellegrino.

Sulla destra di piazza S. Carluccio un muro perimetrale merlato racchiude un cortile privato dalle originali arcature su modiglioni trilobi e un ampio balcone poggiante su archi a sesto ribassato. A sinistra è un bel profferlo che sulle mensole dei gradini propone lo scudo emblema della famiglia Gatti. Oltre l’incrocio con una viuzza è un edificio il cui prospetto reca ancora le tracce dell’antico campanile a vela della chiesa di S. Salvatore (2), citata sin dall’anno 1160; nella seconda metà del XVI secolo appartenne brevemente all’archiospedale romano di S. Spirito in Saxia, come ricorda la croce a doppio braccio sul portale. Sempre sullo stesso lato è la casa dell’Istituto Maestre Pie Venerini, istituito nel ‘700 (singolare il piccolo museo dedicato alla santa fondatrice). Alla base dell’edificio è una vasca rettangolare (3) risalente al XIII secolo recante gli stemmi dei Gatti (quello con le fasce orizzontali) e degli Anguillara (quello con le anguille decussate).

CURIOSITA’: Nel medioevo la piazza era dominata dalla torre Damiata, appartenuta alla famiglia dei Cocco e demolita dalle fazioni avversarie durante uno scontro nell’anno 1227. Secondo fonti letterarie settecentesche, tra i resti della torre fu rinvenuto il Decreto lapideo con cui il re longobardo Desiderio fondò Viterbo dalla fusione di preesistenti castelli. Il reperto, un’epigrafe circolare del diametro di una quarantina di centimetri, è oggi conservato nel Museo Civico della città. Fino a buona parte dell’800 gran parte degli studiosi riteneva questa lapide un documento originale e attendibile. In realtà, si tratta di un abilissimo falso del XV secolo con il quale si voleva dare lustro alle origini della città. Fu probabilmente opera del frate domenicano Giovanni Annio, al qual vanno ascritti anche altri falsi, come il Marmo Osiriano e la Tavola Cibellaria, sempre custodite nel Museo Civico.

CURIOSITA’: Nel medioevo la piazza era dominata dalla torre Damiata, appartenuta alla famiglia dei Cocco e demolita dalle fazioni avversarie durante uno scontro nell’anno 1227. Secondo fonti letterarie settecentesche, tra i resti della torre fu rinvenuto il Decreto lapideo con cui il re longobardo Desiderio fondò Viterbo dalla fusione di preesistenti castelli. Il reperto, un’epigrafe circolare del diametro di una quarantina di centimetri, è oggi conservato nel Museo Civico della città. Fino a buona parte dell’800 gran parte degli studiosi riteneva questa lapide un documento originale e attendibile. In realtà, si tratta di un abilissimo falso del XV secolo con il quale si voleva dare lustro alle origini della città. Fu probabilmente opera del frate domenicano Giovanni Annio, al qual vanno ascritti anche altri falsi, come il Marmo Osiriano e la Tavola Cibellaria, sempre custodite nel Museo Civico.

Via S. Pellegrino

Via S. Pellegrino![]() taglia in due, nel senso della lunghezza, l’intero quartiere composto da stradine e piazzette che conservano inalterata la fisionomia della Viterbo duecentesca. Le case, realizzate in blocchi di peperino squadrati, sono per lo più a due o tre piani e si offrono alla vista serrate le une alle altre, in una continuità di muri e “profferli”

taglia in due, nel senso della lunghezza, l’intero quartiere composto da stradine e piazzette che conservano inalterata la fisionomia della Viterbo duecentesca. Le case, realizzate in blocchi di peperino squadrati, sono per lo più a due o tre piani e si offrono alla vista serrate le une alle altre, in una continuità di muri e “profferli” ![]() , le tipiche scalinate su archi a sesto ribassato che danno accesso, attraverso un ballatoio, al primo livello degli edifici.

, le tipiche scalinate su archi a sesto ribassato che danno accesso, attraverso un ballatoio, al primo livello degli edifici.

Sul lato destro di Via S. Pellegrino, si aprono tre vicoli ripidi (Via delle Piaggiarelle, Via Centoponti e Via delle Caiole) ![]() che scendono verso la sottostante valle del Paradosso, il fosso che in passato divideva Borgolungo dal quartiere di Pianoscarano; meritano tutti di essere percorsi per scovare angoli di medioevo resi suggestivi dal chiaroscuro del peperino.

che scendono verso la sottostante valle del Paradosso, il fosso che in passato divideva Borgolungo dal quartiere di Pianoscarano; meritano tutti di essere percorsi per scovare angoli di medioevo resi suggestivi dal chiaroscuro del peperino.

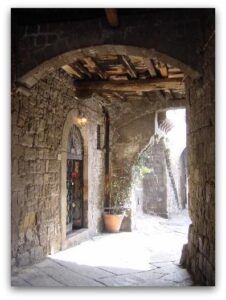

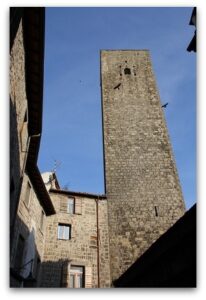

A metà percorso la strada è rabbuiata da alcuni cavalcavia che uniscono fabbricati contrapposti e fungono da base per originali “case a ponte”; più avanti si schiude un piccolissimo campo (4), Piazza Scacciaricci ![]() , contraddistinto da un bel profferlo e da tre torri

, contraddistinto da un bel profferlo e da tre torri ![]() , di cui una assai alta e slanciata. A destra si esplorano gli ameni scorci di Via dell’Incontro, continuando diritti, invece, si raggiunge la piazza più celebrata del centro storico.

, di cui una assai alta e slanciata. A destra si esplorano gli ameni scorci di Via dell’Incontro, continuando diritti, invece, si raggiunge la piazza più celebrata del centro storico.

Un ultimo passaggio coperto ci introduce (6) in Piazza S. Pellegrino

Un ultimo passaggio coperto ci introduce (6) in Piazza S. Pellegrino ![]() , un luogo dove incroci di archi, scalinatelle, mensole e straordinarie prospettive verticali compongono un insieme architettonico unico ed imprevedibile. L’invaso è dominato (5) dal Palazzo degli Alessandri

, un luogo dove incroci di archi, scalinatelle, mensole e straordinarie prospettive verticali compongono un insieme architettonico unico ed imprevedibile. L’invaso è dominato (5) dal Palazzo degli Alessandri ![]() , costruito da una delle più influenti famiglie aristocratiche dell’epoca comunale, il cui stemma (uno scudo con la croce di S. Andrea) campeggia un po’ ovunque sui muri. Comunemente ascritto alla prima metà del XIII secolo, il palazzetto presenta una particolarissima loggia coperta ad arco ribassato, il cui parapetto è ornato da un fregio a stelle poliedriche; il motivo, tipico dell’arte decorativa locale, si ripete sulla cornice del primo piano.

, costruito da una delle più influenti famiglie aristocratiche dell’epoca comunale, il cui stemma (uno scudo con la croce di S. Andrea) campeggia un po’ ovunque sui muri. Comunemente ascritto alla prima metà del XIII secolo, il palazzetto presenta una particolarissima loggia coperta ad arco ribassato, il cui parapetto è ornato da un fregio a stelle poliedriche; il motivo, tipico dell’arte decorativa locale, si ripete sulla cornice del primo piano.

Di fronte al palazzo, semplici case medievali a due e tre piani chiudono l’invaso, mentre il lato ovest è delimitato da un portico ad archi sostenuto da due massicce colonne cilindriche con capitelli a foglie d’acqua; l’edificio sovrastante è raccordato al Palazzo degli Alessandri da un proporzionato arco rampante.

Di fronte al palazzo, semplici case medievali a due e tre piani chiudono l’invaso, mentre il lato ovest è delimitato da un portico ad archi sostenuto da due massicce colonne cilindriche con capitelli a foglie d’acqua; l’edificio sovrastante è raccordato al Palazzo degli Alessandri da un proporzionato arco rampante.

Sul lato opposto al portico si erge la chiesetta dedicata a S. Pellegrino, citata per la prima volta nel 1045 e parrocchia per tutto il medioevo; nel XV secolo vi officiava l’Arte degli Albergatori. Largamente rimaneggiata nel 1889, la struttura subì gravi danni a causa dei bombardamenti del 1944.

Al numero civico 58, incassata sopra l’architrave di una porta, vi è una formella che rappresenta S. Orsola che ripara con il mantello due figure oranti. Era questo un immobile proprietà della Confraternita di S. Orsola, un sodalizio che aveva quale scopo principale quello di amministrare lasciti e donazioni per costituire i fondi necessari alla dotazione delle ragazze da marito più povere, le “zitelle”.

Poco più avanti, è la sede di un Museo del Sodalizio dei Facchini di S. Rosa (7); vi sono conservati modelli, ricordi, manifesti, documenti, fotografie e pubblicazioni riguardanti il trasporto della Macchina di Santa Rosa.

Presa la leggera discesa a destra della chiesa di S. Pellegrino si giunge all’ennesimo slargo dall’incantevole atmosfera medievale (8), Piazza Cappella ![]() . Qui si affacciano due palazzetti del XIII secolo preceduti dai consueti profferli.

. Qui si affacciano due palazzetti del XIII secolo preceduti dai consueti profferli.

CURIOSITA’: All’imbocco di Via dell’Incontro, procedendo da Piazza Cappella, si scorge un elegante intreccio di arcate; sul concio di chiave di uno degli archi è scolpito un fiore, verosimilmente una «rosa». Una voce popolare ritiene che quella pietra costituisca il centro esatto del quartiere medievale.

Proseguendo per Via delle Conce si scende fino ad un rettifilo delimitato da case in peperino, Via S. Tommaso. La prima stradina in salita a sinistra è Via Borgolungo

Proseguendo per Via delle Conce si scende fino ad un rettifilo delimitato da case in peperino, Via S. Tommaso. La prima stradina in salita a sinistra è Via Borgolungo ![]() , lungo la quale s’incontra un antico profferlo, una serie di originali formelle e architravi incisi con frasi ed acronimi; al n. civico 22 da notare una elegante finestrella con ornamenti a punta di diamante e delle originali prese d’aria a forma di ruota, oggi utilizzate come elementi architettonici; al n. civico 17, invece, è un architrave con la scritta “Dio sia con vui” e un graffito che raffigura un animale che si ciba delle foglie di un albero.

, lungo la quale s’incontra un antico profferlo, una serie di originali formelle e architravi incisi con frasi ed acronimi; al n. civico 22 da notare una elegante finestrella con ornamenti a punta di diamante e delle originali prese d’aria a forma di ruota, oggi utilizzate come elementi architettonici; al n. civico 17, invece, è un architrave con la scritta “Dio sia con vui” e un graffito che raffigura un animale che si ciba delle foglie di un albero.

Tornati su via S. Tommaso, all’altezza del numero civico 30, sorgeva il duecentesco ospizio di S. Pellegrino, più tardi reintitolato a S. Tommaso di Canterbury ed amministrato dalla fraternitas latinorum et anglorum. Dal XV secolo, essendo passato all’Arte dei Tavernieri e degli Osti, l’ospedale prese il nome di S. Tommaso del Boccaletto; a memoria della corporazione, ancor oggi, al n. civico 21 è visibile una caraffa stilizzata scolpita su un architrave (9). Dall’altro lato della via, su un angolo prospicente il pomposo portale d’ingresso del civico 26, sono appena visibili alcuni arcaici fregi incastonati nella facciata.

Proseguendo si risale a sinistra per via del Ponticello fino ad incrociare via S. Pietro.