PORTA S.LEONARDO E S. MARIA IN GRADI

Poche decine di metri oltre la torre di Palazzo Gatti, via La Fontaine termina in un trivio. A sinistra è Via delle Fabbriche, cosiddetta perché in passato vi erano gli artigiani del ferro battuto e del rame (“i calderai”). In mezzo inizia via S. Leonardo mentre a destra si piega via S. Pietro. Su quest’ultima si apre la facciata settecentesca della chiesa di S. Orsola (6), originariamente intitolata a S. Giovanni in Petra (XII secolo). Da molti anni è sconsacrata ed è occasionalmente aperta per ospitare alcune esposizioni. Nell’adiacente Via dell’Ortaccio, sulla parete dell’ex casa parrocchiale vi sono due formelle, una raffigurante S. Orsola con i fedeli inginocchiati e l’altra con le tre croci simbolo dell’Ospedale di Viterbo; all’interno di un cortile privato è visibile un elegante profferlo realizzato all’inizio del ‘900 ad imitazione medievale, .

Poco oltre la chiesa, sulla sinistra, si intraprende Via della Molinella, che facendosi largo tra le scure case in peperino riporta su Via S. Leonardo. Al termine di questa, sulla destra, è Via delle Monache dove si può notare una casa con profferlo e una fontana con lavatoio a tetto qui collocata nel 1826. Al n. civico 22 vi è una pietra con la croce patriarcale dell’ospedale romano di S. Spirito in Saxia, istituto che contava parecchie proprietà a Viterbo (altri stemmi uguali si trovano sparsi nel centro storico); interessante, infine, il grande ingresso bugnato del civico 21 che, sulla faccia di ogni concio, propone la luna montante di papa Pio II.

Tornati su Via S. Leonardo, si oltrepassa l’omonima chiesa, oggi sconsacrata, e si giunge in una piazzetta su cui si affaccia un antico edificio in evidente stato d’abbandono, il Palazzo di S. Fortunato, che appartenne ai Cavalieri Gerosolimitani, alle monache di S. Maria del Paradiso e, nel ‘500, a monsignor Giulio Nobilio, cameriere di papa Pio IV.

A sinistra della costruzione è Porta S. Leonardo (7), citata nelle fonti sin dal 1278; sulla lunetta interna è un affresco del XV-XVI secolo raffigurante una Crocifissione tra la Madonna e alcuni santi. Di là della porta urbica si apre un cortile costretto tra le mura e il retro della Chiesa di S. Maria delle Fortezze (8). I bombardamenti aerei del 1944 hanno gravemente danneggiato l’edificio sacro, del quale oggi resta in piedi meno della metà dell’antico impianto a croce latina, peraltro aperta ed esposta alle intemperie. La chiesa fu iniziata nel 1514 su progetto di Battista di Giuliano da Cortona ed ospitò una comunità di frati Minimi di san Francesco di Paola fino al XIX secolo.

Costeggiate le mura in direzione nord si arriva sino alla monumentale Porta Romana ![]() aperta nel 1653 in occasione della visita di papa Innocenzo X e completata nella forma attuale nel 1705. Il fastigio, delimitato da due obelischi, è dominato da un’alta statua di S. Rosa da Viterbo e da due stemmi pontifici (10).

aperta nel 1653 in occasione della visita di papa Innocenzo X e completata nella forma attuale nel 1705. Il fastigio, delimitato da due obelischi, è dominato da un’alta statua di S. Rosa da Viterbo e da due stemmi pontifici (10).

CURIOSITA’: Viterbo fu una della città dello Stato Pontificio che insorsero contro i francesi all’indomani della deposizione di Pio VI. La prima sollevazione ebbe inizio il 27 novembre 1798 con l’arresto di alcuni funzionari transalpini e l’istituzione di un governo locale antigiacobino. I francesi risposero inviando il 16 dicembre le truppe del generale Kellerman che, dopo aver inutilmente intimato la resa degli insorgenti, iniziarono a cannoneggiare le mura all’altezza di Porta Romana con due pezzi d’artiglieria pesante. L’assalto fu, tuttavia, respinto e i viterbesi, per ringraziare S. Rosa per la protezione assicurata, trasportarono le palle di cannone inesplose al suo santuario (oggi sono presso la casa museo della santa). Ma appena una settimana più tardi, dopo frenetiche trattative, la città si arrese ed il Kellerman – per rappresaglia – fece bruciare i battenti di Porta Romana e di Porta Fiorentina, ordinò la demolizione di un tratto di mura e la distruzione della campana detta dello stormo, utilizzata come richiamo dagli insorti. Una nuova ribellione si ebbe nell’estate del 1799 e ancora una volta l’attacco portato dai francesi il 4 agosto si spense di fronte alla resistenza organizzata dagli spalti delle mura. Si gridò ancora al miracolo attribuendo l’ennesima ritirata all’intervento di S. Rosa, la cui statua si ergeva su Porta Romana.

CURIOSITA’: Viterbo fu una della città dello Stato Pontificio che insorsero contro i francesi all’indomani della deposizione di Pio VI. La prima sollevazione ebbe inizio il 27 novembre 1798 con l’arresto di alcuni funzionari transalpini e l’istituzione di un governo locale antigiacobino. I francesi risposero inviando il 16 dicembre le truppe del generale Kellerman che, dopo aver inutilmente intimato la resa degli insorgenti, iniziarono a cannoneggiare le mura all’altezza di Porta Romana con due pezzi d’artiglieria pesante. L’assalto fu, tuttavia, respinto e i viterbesi, per ringraziare S. Rosa per la protezione assicurata, trasportarono le palle di cannone inesplose al suo santuario (oggi sono presso la casa museo della santa). Ma appena una settimana più tardi, dopo frenetiche trattative, la città si arrese ed il Kellerman – per rappresaglia – fece bruciare i battenti di Porta Romana e di Porta Fiorentina, ordinò la demolizione di un tratto di mura e la distruzione della campana detta dello stormo, utilizzata come richiamo dagli insorti. Una nuova ribellione si ebbe nell’estate del 1799 e ancora una volta l’attacco portato dai francesi il 4 agosto si spense di fronte alla resistenza organizzata dagli spalti delle mura. Si gridò ancora al miracolo attribuendo l’ennesima ritirata all’intervento di S. Rosa, la cui statua si ergeva su Porta Romana.

A destra della porta urbica è un fornice più piccolo, oggi ridotto a passaggio pedonale, che probabilmente corrisponde alla medievale Porta S. Sisto, rimasta per molti secoli occlusa. Proprio in fronte a Porta Romana inizia un rettifilo che conduce a S. Maria in Gradi (9), oggi sede dell’Università degli Studi della Tuscia.

Il monastero e la chiesa furono iniziati nei primi decenni del XIII secolo per volontà del cardinale Raniero Capocci, probabilmente inglobando un più antico edificio sacro, e furono quindi donati ai frati domenicani che vi rimasero fino al 1873 quando il complesso fu indemaniato e destinato a penitenziario. La chiesa, d’origine medievale, venne completamente ricostruita tra il 1737 ed il 1758 su progetto di Nicola Salvi, l’architetto della fontana di Trevi a Roma. I bombardamenti del 1944 distrussero gran parte della chiesa e sei anni più tardi l’intera copertura “a volta” fu demolita perché pericolante. Negli ultimissimi anni sono in corso lavori di ristrutturazione e recupero dell’edificio (attualmente non visitabile).

Autentici gioielli dell’architettura viterbese sono i due chiostri

Autentici gioielli dell’architettura viterbese sono i due chiostri ![]() del monastero, fortunatamente risparmiati dal tempo e dalle guerre. Il più antico risale al 1256 per iniziativa di papa Alessandro IV. Dall’impianto perfettamente quadrato, questo chiostro è composto per ogni lato da cinque pentafore ad archetti ogivali scanditi da 160 colonnine marmoree binate che presentano raffinati capitelli à crochet; il colonnato è sovrastato da una massiccia cornice intervallata da rosoni a disegni svariati, fra i quali il leone e la palma del Comune viterbese. Al centro del cortile vi è una bella cisterna del 1557. Il secondo chiostro fu completamente ricostruito nel ‘600 su un impianto trecentesco; l’elemento di maggiore interesse è la fontana centrale, risalente al 1480, che presenta un recinto dall’impronta rinascimentale formato da snelle colonne e da una originale trabeazione ottagonale.

del monastero, fortunatamente risparmiati dal tempo e dalle guerre. Il più antico risale al 1256 per iniziativa di papa Alessandro IV. Dall’impianto perfettamente quadrato, questo chiostro è composto per ogni lato da cinque pentafore ad archetti ogivali scanditi da 160 colonnine marmoree binate che presentano raffinati capitelli à crochet; il colonnato è sovrastato da una massiccia cornice intervallata da rosoni a disegni svariati, fra i quali il leone e la palma del Comune viterbese. Al centro del cortile vi è una bella cisterna del 1557. Il secondo chiostro fu completamente ricostruito nel ‘600 su un impianto trecentesco; l’elemento di maggiore interesse è la fontana centrale, risalente al 1480, che presenta un recinto dall’impronta rinascimentale formato da snelle colonne e da una originale trabeazione ottagonale.

CURIOSITA’: Il convento di S. Maria in Gradi, sin dai primissimi anni di esistenza, ospitò parecchi domenicani investiti della carica di inquisitori. Tra essi il celebre priore Guglielmo da Vado Trossano, chiamato il malleus Patarinorum, ossia «il martello dei Patarini», e fra’ Bartolomeo di Amelia, che usò i beni confiscati agli eretici per concludere la costruzione delle mura conventuali ed edificare una torre. Si ebbero anche alcuni importanti autori di scritti antiereticali, quali Geraldino da Perugia, col suo maxime contra paterenos, Giacomo da Piacenza, Deodato da Siena, Domenico Benvenuti e Teobaldo Vectius.

Proprio di fronte all’elegante portale del convento, sul lato destro di via S. Maria in Gradi, si erge un fabbricato medievale in abbandono che fu costruito nel 1292 come ospedale per i poveri, noto come Domus Dei.

Proprio di fronte all’elegante portale del convento, sul lato destro di via S. Maria in Gradi, si erge un fabbricato medievale in abbandono che fu costruito nel 1292 come ospedale per i poveri, noto come Domus Dei.

A poca distanza dal convento di S. Maria in Gradi, compressa tra i palazzi della moderna città, s’innalza la possente Torre-Porta di S. Biele fatta erigere nel 1270. Il nome deriva da una pieve altomedievale dedicata all’Arcangelo Michele che esisteva nei pressi e che venne definitivamente abbattuta alla fine dell’Ottocento; il titolo “S. Michele” venne nel tempo abbreviato in “S. Miele” e quindi corrotto in “S. Biele”.

LA CHIESA DI S. SISTO E PIAZZA FONTANA GRANDE

Tornati in dietro ed entrati per Porta Romana, sulla destra si erge la chiesa di S. Sisto ![]() , eretta nella prima metà del XI secolo come pieve del vico Quinzano, un aggregato rurale sviluppatosi nell’altomedioevo (11). Da un diploma del 1068 apprendiamo che in origine era cointitolata a S. Marco, S. Sisto, alla Vergine e alla SS. Trinità. Nel 1116 ottenne lo jus fontis baptisimale divenendo parrocchia; Innocenzo II accordò alla chiesa importanti privilegi, tra cui quello di appellarsi direttamente alla Santa Sede in caso di controversie, mentre Eugenio III la dotò di ricche proprietà, concedendo ai canonici il permesso di scegliere il loro arciprete in completa autonomia (1145). Nel corso del ‘200 il prestigio di S. Sisto si accrebbe quando le autorità comunali scelsero la sua sagrestia per conservare i registri pubblici e per depositare le armi della milizia cittadina. L’edificio fu severamente danneggiato dai bombardamenti del 1944, tanto che il tetto, la facciata e la parete destra sono state completamente ricostruite. Ciò nonostante S. Sisto rimane uno dei monumenti sacri più importanti ed originali della città. L’impianto è contraddistinto da tre elementi strutturali: un avancorpo a tre navate, un coro sopraelevato chiuso da tre absidi e la cripta. L’avancorpo (XII secolo) è scandito da due file di monoliti e da quattro

, eretta nella prima metà del XI secolo come pieve del vico Quinzano, un aggregato rurale sviluppatosi nell’altomedioevo (11). Da un diploma del 1068 apprendiamo che in origine era cointitolata a S. Marco, S. Sisto, alla Vergine e alla SS. Trinità. Nel 1116 ottenne lo jus fontis baptisimale divenendo parrocchia; Innocenzo II accordò alla chiesa importanti privilegi, tra cui quello di appellarsi direttamente alla Santa Sede in caso di controversie, mentre Eugenio III la dotò di ricche proprietà, concedendo ai canonici il permesso di scegliere il loro arciprete in completa autonomia (1145). Nel corso del ‘200 il prestigio di S. Sisto si accrebbe quando le autorità comunali scelsero la sua sagrestia per conservare i registri pubblici e per depositare le armi della milizia cittadina. L’edificio fu severamente danneggiato dai bombardamenti del 1944, tanto che il tetto, la facciata e la parete destra sono state completamente ricostruite. Ciò nonostante S. Sisto rimane uno dei monumenti sacri più importanti ed originali della città. L’impianto è contraddistinto da tre elementi strutturali: un avancorpo a tre navate, un coro sopraelevato chiuso da tre absidi e la cripta. L’avancorpo (XII secolo) è scandito da due file di monoliti e da quattro  semicolonne in blocchi di peperino su cui s’innestano grandi archi a tutto sesto. I pilastri mostrano un’entasi piuttosto pronunciata ed hanno capitelli a forma troncopiramidale caratterizzati da decorazioni vegetali e motivi fantastici; l’ultima coppia di colonne in prossimità dello scalone ha una struttura a fascio estranea architettura locale ma frequente nella tradizione costruttiva ispano-francese.

semicolonne in blocchi di peperino su cui s’innestano grandi archi a tutto sesto. I pilastri mostrano un’entasi piuttosto pronunciata ed hanno capitelli a forma troncopiramidale caratterizzati da decorazioni vegetali e motivi fantastici; l’ultima coppia di colonne in prossimità dello scalone ha una struttura a fascio estranea architettura locale ma frequente nella tradizione costruttiva ispano-francese.

Il coro (XII-XIII secolo) fu realizzato prolungando il corpo dell’edificio fino a poggiare sulla cinta muraria. Questa fase edilizia fu fortemente influenzata dal linguaggio architettonico cistercense, probabilmente assimilato dal vicino cantiere dell’abbazia di S. Martino al Cimino; l’aula, luminosa e slanciata, è coperta da alte volte a botte sorrette da due possenti colonne alte 9 metri e sormontate da capitelli “a corona” finemente scolpiti. Per far posto all’abside centrale fu necessario aprire un fornice tra le mura urbiche, mentre per rimediare al notevole dislivello tra il pianterreno del vecchio tempio e l’alto presbiterio si ricorse ad una ripida scalinata di collegamento, lungo la quale furono costruiti due raffinati pulpiti su culot, di chiara derivazione cistercense. Al di sotto del coro è una piccola cripta accessibile da una apertura nella navata sinistra. Di forma rettangolare, il vano presenta un’abside e sei tozze colonne; secondo alcuni ricercatori costituirebbe la parte più antica di tutto il complesso, probabilmente il presbiterio dell’originaria pieve altomedievale.

All’interno della chiesa, come detto largamente rimaneggiata in fase di restauro postbellico, sono conservate poche ma pregevoli testimonianze artistiche. Nella parte interna all’abside maggiore si trova un tabernacolo trecentesco mentre lungo la parete della navata sinistra è un altro tabernacolo in marmo di matrice toscana, databile alla seconda metà del ‘400. Nella navata destra è collocato il fonte battesimale, una vasca cilindrica d’epoca romana tardo-antica. Al centro dell’abside maggiore è collocato uno splendido altare altomedievale ![]() riccamente decorato con motivi fitomorfi. L’unico dipinto superstite è una tavola raffigurante la Vergine in trono col Bambino in mezzo ai Santi , notevole opera del pittore toscano Neri di Bicci (metà del XV secolo).

riccamente decorato con motivi fitomorfi. L’unico dipinto superstite è una tavola raffigurante la Vergine in trono col Bambino in mezzo ai Santi , notevole opera del pittore toscano Neri di Bicci (metà del XV secolo).

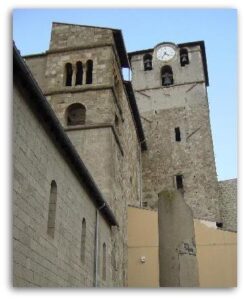

All’esterno, la chiesa è caratterizzata da due campanili. Il più alto fu ricavato nel XIII secolo dalla trasformazione di una delle torri fortificate delle vicine mura; quasi alla sommità si vedono tre monofore, disposte asimmetricamente, con le campane e un orologio di recente installazione. L’altro campanile

All’esterno, la chiesa è caratterizzata da due campanili. Il più alto fu ricavato nel XIII secolo dalla trasformazione di una delle torri fortificate delle vicine mura; quasi alla sommità si vedono tre monofore, disposte asimmetricamente, con le campane e un orologio di recente installazione. L’altro campanile ![]() , appartenente all’antico impianto pievano, risale alla prima metà del XI secolo e presenta due diversi livelli separati da modanature. Il primo è caratterizzato da due monofore incorniciate da laterizi mentre il secondo da due trifore formate da tozze colonnine dai capitelli a stampella; una colonna della finestra affacciata sul lato meridionale è sostituita da una cariatide dalla linea arcaica. Sulla destra della chiesa è un cortile con un grande capitello corinzio ed un pilastro, unici resti di una quarta ed ampia navata aggiunta sul finire del ‘200 e demolita durante i restauri del XX secolo. Fuori le mura, su viale Raniero Capocci, si distingue la grande abside centrale che fuoriesce dalla cortina muraria; sebbene gravemente compromessa dai bombardamenti la zona absidale conserva alcuni interessanti motivi decorativi (arcatelle e lesene).

, appartenente all’antico impianto pievano, risale alla prima metà del XI secolo e presenta due diversi livelli separati da modanature. Il primo è caratterizzato da due monofore incorniciate da laterizi mentre il secondo da due trifore formate da tozze colonnine dai capitelli a stampella; una colonna della finestra affacciata sul lato meridionale è sostituita da una cariatide dalla linea arcaica. Sulla destra della chiesa è un cortile con un grande capitello corinzio ed un pilastro, unici resti di una quarta ed ampia navata aggiunta sul finire del ‘200 e demolita durante i restauri del XX secolo. Fuori le mura, su viale Raniero Capocci, si distingue la grande abside centrale che fuoriesce dalla cortina muraria; sebbene gravemente compromessa dai bombardamenti la zona absidale conserva alcuni interessanti motivi decorativi (arcatelle e lesene).

Nel corso della storia l’attiguo palazzo dei canonici accolse parecchi ospiti illustri e, per lunghi periodi, fu sede della legazione pontificia. Nel 1280 ospitò il cardinale Benedetto Caetani (futuro papa Bonifacio VIII), nel 1312 l’imperatore Enrico VII di Lussemburgo e nel secolo successivo divenne la lussuosa residenza di Niccolò Forteguerri, cardinale di Teano, che ebbe ospiti nel palazzo anche il re di Danimarca ed Eleonora d’Aragona; tra gli arcipreti di S. Sisto da ricordare i commendatari Francesco Gonzaga e Alessandro Farnese, che nel 1534 sarà eletto papa col nome di Paolo III. Dopo i restauri propiziati dal vescovo Francesco Maria Brancaccio (1638-1670), nel 1761 vi fu impiantato l’Ospizio delle Zitelle Orfane. Anche questo edificio è stato devastato dai bombardamenti del 1944.

La piazzetta adiacente la chiesa, ogni anno, è utilizzata per il montaggio della “Macchina di S.Rosa”, la grandiosa torre illuminata (ca. 30 m.) che la sera del 3 settembre è trasportata a spalla da un centinaio di uomini, detti “facchini”, attraverso le vie della città immerse nel buio.

Seguendo la ripida discesa di via Garibaldi si arriva a piazza Fontana Grande

Seguendo la ripida discesa di via Garibaldi si arriva a piazza Fontana Grande ![]() , così chiamata per l’imponente fontana a coppe sovrapposte che domina lo slargo (13). Sollevata da cinque alti gradini in peperino, la fonte è costituita da una grande vasca a croce greca con nel mezzo una colonna che sorregge due eleganti tazze quadrilobate ed un prominente pinnacolo. Sul fusto sono poste le consuete teste di leone da cui fuoriescono quattro lunghe canne di bronzo che poggiano su altrettante colonnine ottagonali sovrastate da inconsuete guglie piramidali recanti il globo con l’acronimo FAUL. La Fontana ha origini remote (XII secolo), ma nel tempo ha subito parecchi e rivelanti restauri: nel 1212 fu decorata da Bertoldo e Pietro di Giovanni, della famosa scuola dei Cosmati; sotto il pontificato di Niccolò III (1277-1280) fu riparata da Valeriano Urbanus; l’epigrafe scolpita sotto la coppa più grande ricorda che nel 1279 fu ingrandita e abbellita (meliusque redactus); nel 1424 il maestro Benedetto da Perugia rifece fusto e vasca e scolpì le quattro teste di leone; nel 1827 intervenne l’ultimo importante restauro.

, così chiamata per l’imponente fontana a coppe sovrapposte che domina lo slargo (13). Sollevata da cinque alti gradini in peperino, la fonte è costituita da una grande vasca a croce greca con nel mezzo una colonna che sorregge due eleganti tazze quadrilobate ed un prominente pinnacolo. Sul fusto sono poste le consuete teste di leone da cui fuoriescono quattro lunghe canne di bronzo che poggiano su altrettante colonnine ottagonali sovrastate da inconsuete guglie piramidali recanti il globo con l’acronimo FAUL. La Fontana ha origini remote (XII secolo), ma nel tempo ha subito parecchi e rivelanti restauri: nel 1212 fu decorata da Bertoldo e Pietro di Giovanni, della famosa scuola dei Cosmati; sotto il pontificato di Niccolò III (1277-1280) fu riparata da Valeriano Urbanus; l’epigrafe scolpita sotto la coppa più grande ricorda che nel 1279 fu ingrandita e abbellita (meliusque redactus); nel 1424 il maestro Benedetto da Perugia rifece fusto e vasca e scolpì le quattro teste di leone; nel 1827 intervenne l’ultimo importante restauro.

Gli statuti medievali individuano la fontana come “fons Sepalis”, nome più tardi corrotto in “separi” o “sepale” e correntemente usato fino al XVI secolo, denominazione da ricondurre al latino saepes (recinzione).

CURIOSITA’: Durante l’Esposizione Universale che si tenne a Roma nel 1911 fu esibita una copia in scala della Fontana Grande realizzata da un valente scalpellino viterbese. In seguito l’opera fu venuta ad un notaio romano che la posizionò nel suo villino ai Parioli; acquisita dal Ministero della Pubblica Istruzione, la fontana venne trasferita sull’isola di Rodi durante l’occupazione italiana del Dodecaneso. Oggi la copia della fontana è ancora visibile davanti il porto di Mandraki, nell’isola greca di Rodi.

Sul lato sud-ovest della piazza s’innalza la facciata della ex chiesa dei SS. Giuseppe e Teresa (12), recentemente restaurata. L’edificio e l’annesso convento furono eretti nel 1634 sull’area già occupata da palazzo Gatti e dalla chiesa di S. Pietro dell’Olmo (XI secolo) e furono destinati ai frati dell’ordine dei Carmelitani Scalzi. Incamerata dallo Stato italiano, nel 1876 la struttura fu adibita a Palazzo di Giustizia e a tale destinazione è stata confinata sino al 2004. Sempre sulla piazza si affacciano raffinati palazzotti signorili, tra i quali l’abitazione dei nobili Angelini e quella dei conti Fani.

CURIOSITA’: Nel palazzo dei conti Fani, il 23 ottobre 1845, nacque Mario Fani, rampollo dei conti Fani. Dopo l’adolescenza trascorsa a Viterbo, si trasferì a Bologna per completare gli studi e qui conobbe Giovanni Acquaderni col quale gettò le basi per istituire la Società della Gioventù Cattolica, un’organizzazione finalizzata al coinvolgimento delle giovani generazioni nella difesa del Papa e della Chiesa romana, soprattutto in ambito culturale ed educativo. La Società fu approvata da Pio IX il 2 maggio 1868. Nel 1868 tornò a Viterbo dove fondò il Circolo di S. Rosa, la santa viterbese alla quale era molto devoto, e dove si dedicò ad una frenetica attività editoriale e intellettuale. Nel 1869, durante un soggiorno a Livorno, soccorse un annegato in mare, ma quel gesto aggravò la sua già malferma salute; morì il 4 ottobre a soli 24 anni per complicazioni polmonari. Il suo corpo fu sepolto dapprima nella chiesa viterbese dei Ss. Giuseppe e Teresa, quindi fu traslata nel cimitero cittadino. Nel 1952, su richiesta della Gioventù Italiana di Azione Cattolica, i resti di Mario Fani furono collocati nella navata destra della basilica di S. Rosa.

CURIOSITA’: Nel palazzo dei conti Fani, il 23 ottobre 1845, nacque Mario Fani, rampollo dei conti Fani. Dopo l’adolescenza trascorsa a Viterbo, si trasferì a Bologna per completare gli studi e qui conobbe Giovanni Acquaderni col quale gettò le basi per istituire la Società della Gioventù Cattolica, un’organizzazione finalizzata al coinvolgimento delle giovani generazioni nella difesa del Papa e della Chiesa romana, soprattutto in ambito culturale ed educativo. La Società fu approvata da Pio IX il 2 maggio 1868. Nel 1868 tornò a Viterbo dove fondò il Circolo di S. Rosa, la santa viterbese alla quale era molto devoto, e dove si dedicò ad una frenetica attività editoriale e intellettuale. Nel 1869, durante un soggiorno a Livorno, soccorse un annegato in mare, ma quel gesto aggravò la sua già malferma salute; morì il 4 ottobre a soli 24 anni per complicazioni polmonari. Il suo corpo fu sepolto dapprima nella chiesa viterbese dei Ss. Giuseppe e Teresa, quindi fu traslata nel cimitero cittadino. Nel 1952, su richiesta della Gioventù Italiana di Azione Cattolica, i resti di Mario Fani furono collocati nella navata destra della basilica di S. Rosa.