PIAZZA MARTIRI D’UNGHERIA E LA VALLE DI FAUL

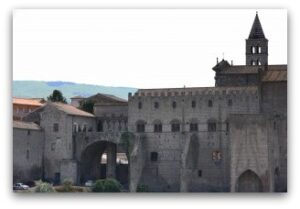

Tappa iniziale del percorso è Piazza Martiri d’Ungheria (qui si trova il più grande parcheggio intra moenia della città, a pagamento). Dai parapetti in legno che delimitano il lato sud del parcheggio, è possibile ammirare il bel panorama che si apre sulla sottostante Vallata di Faul (in parte occupata da un parcheggio libero) e sul tratto occidentale delle mura medievali.

Di rimpetto è possibile ammirare il costone settentrionale del Colle del Duomo, nucleo originario della città (il Castrum Viterbii), con la maestosa linea del Palazzo Papale, che la sera acquista un fascino del tutto particolare grazie ai chiaroscuri prodotti dal sistema d’illuminazione ![]() .

.

Usciti dal parcheggio, da notare la grande fontana dedicata ai Paracadutisti d’Italia (1966) caratterizzata da una monumentale coppia di ali, di cui una simbolicamente spezzata.

Usciti dal parcheggio, da notare la grande fontana dedicata ai Paracadutisti d’Italia (1966) caratterizzata da una monumentale coppia di ali, di cui una simbolicamente spezzata.

Dall’altro lato della piazza, nei giardinetti che delimitano Via S. Maria in Volturno si erge un’antica e tozza colonna (1) sul cui abaco è scritto “In memoria di Ser Monaldo”. Secondo la leggenda, agli anelli del pilastro (sono ancora visibili i fori d’incasso) venivano legati per il pubblico ludibrio i falliti e i bari; quanto al nome inciso, si vuole appartenga a Monaldo dei Monaldeschi, che nel XV secolo venne condannato all’impiccagione per essersi ribellato alla Chiesa e alla famiglia Gatti. Un’altra teoria vuole, invece, che la colonna fosse piazzata in fondo alla Valle di Faul dove fungeva da pilone per la virata o da sostegno del palio durante le corse dei cavalli che si disputavano periodicamente in città (così collocata la si riconosce raffigurata nelle piante tardo cinquecentesche).

Quasi appresso è un tempietto ottagonale (2) dedicato a S. Maria della Peste, edificato nel 1494 su disegno d’ispirazione bramantesca. Al suo interno vi sono alcuni affreschi attribuiti alla bottega del Pastura e un raffinatissimo pavimento in maiolica smaltata e dipinta, opera del viterbese Paolo di Nicola. Dal 1936 la chiesa è stata destinata a Sacrario dei Caduti in Guerra.

Lo slargo che si apre davanti al Sacrario è definito a levante dall’ampio ed alberato Viale Guglielmo Marconi. Di fronte è un’ampia area pedonale, Largo Benedetto Croce, dove un anonimo palazzetto rivela ancor oggi le forme di una torretta che si vuole essere ciò che rimane del carcere, detto La Malta (3), citato nelle cronache cittadine come il luogo in cui il Papa metteva li suoi pregioni quando stava a Viterbo; secondo alcuni studiosi si tratterebbe proprio della terribile prigione ecclesiastica che Dante menziona nel canto IX del Paradiso.

Sempre su Largo Croce si affaccia l’ex chiesa di S. Giovanni Battista (4), eretta all’inizio del ’500 grazie al contributo del protonotario apostolico Giovanbattista Almadiani. Il portale dell’attuale facciata proviene dal distrutto convento di S. Agostino. Il prospetto originario è, invece, dalla parte opposta sull’angusta Via Dobici; qui un tempo era incastonata una lunetta in terracotta smaltata opera di Andrea della Robbia (oggi nel Museo Civico). L’interno, disadorno e privo di arredi, è suddiviso in tre navate intervallate da colonne ioniche in peperino; spesso vi sono ospitate mostre ed esposizioni.

Alla destra della chiesa vi è un alto campanile con pietre bicrome in stile gotico-toscano che nel 1938, nell’ambito dei lavori di riassetto urbano, venne smontato pezzo per pezzo e ricostruito alcuni metri addietro rispetto alla collocazione originaria.

CURIOSITA’ : Laddove oggi sorgono Viale Marconi e Piazza Martiri d’Ungheria un tempo scorreva il torrente Urcionio, un modesto corso d’acqua il cui letto tagliava il fondo di un vallone scosceso che si apriva incontro alla Valle di Faul. Negli anni ’30 del Novecento si provvide alla copertura del torrente e al progressivo interramento della vallata per la realizzazione del nuovo impianto viario. Nel dopoguerra un’ampia porzione della valle continuò ad essere riempita con i detriti bellici e in seguito con materiali di riporto fino alla completa copertura dell’area corrispondente all’odierna Piazza Martiri d’Ungheria, dove nel 1956 fu inaugurata la stazione delle autolinee. Dopo la radicale sistemazione del 1984, che comportò la realizzazione del grande parcheggio, negli ultimi decenni sono seguiti interventi di riqualificazione dell’ultimo lembo di valle. A sinistra di Largo Croce vi è una discesa con due spallette in peperino: è ciò che rimane dell’antico Ponte Tremoli, risalente al XIII secolo, interrato anch’esso nel 1937. Fungeva da collegamento tra le due sponde della vallata a scavalco del torrente Urcionio.

Alle spalle della chiesa di S. Giovanni Battista inizia Via Filippo Ascenzi, creata nel 1935 attraverso lo sventramento di un isolato medievale. A sinistra si ha il Palazzo delle Poste e Telecomunicazioni costruito su disegno dell’architetto Cesare Bazzani; degni di nota l’orologio della torre, con cornice in terracotta recante i segni zodiacali, e la statua della Folgore, opera in bronzo del viterbese Silvio Canevari. Per la sua edificazione venne espropriata un’ala dell’adiacente Palazzo Calabresi, la cui facciata, sull’omonima via, presenta un’interessante decoro a graffito risalente agli inizi del ‘500 (a sinistra di Via Ascenzi).

Sulla destra, invece, s’imbocca Via Valle Piatta che scende fino a Valle Faul; a metà percorso, sulla sinistra si spalanca un arcone sotto il quale i gradoni di via della Peschiera si arrampicano fino alla chiesa di S. Maria della Salute (5). Mirabile esempio d’architettura gotica, il tempietto fu costruito intorno al 1320 per iniziativa del notaio Mastro Fardo d’Ugolino.

Sulla destra, invece, s’imbocca Via Valle Piatta che scende fino a Valle Faul; a metà percorso, sulla sinistra si spalanca un arcone sotto il quale i gradoni di via della Peschiera si arrampicano fino alla chiesa di S. Maria della Salute (5). Mirabile esempio d’architettura gotica, il tempietto fu costruito intorno al 1320 per iniziativa del notaio Mastro Fardo d’Ugolino.

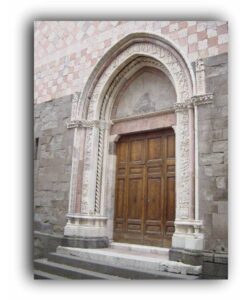

L’impianto della chiesa si caratterizza per la forma curvilinea, simile alla sagoma di un cuore. La facciata propone un originale effetto policromo grazie all’uso di cubi rosa e bianchi posti a scacchiera, sia orizzontale che in diagonale. Il magnifico portale a sesto acuto ha una forte strombatura dovuta all’alternarsi di colonnine lisce e tortili bicrome; sugli stipiti corre un intreccio geometrico, composto dall’alterno incontro di due tralci di vite, che fa da telaio a quattordici gruppi di figure rappresentanti le opere di Misericordia: a sinistra quelle corporali a destra quelle spirituali ![]() . All’interno rimane soltanto la lastra tombale del fondatore rappresentato con una lunga tunica, il berretto e le insegne dell’Arte dei Notai.

. All’interno rimane soltanto la lastra tombale del fondatore rappresentato con una lunga tunica, il berretto e le insegne dell’Arte dei Notai.

CURIOSITA’: Mastro Fardo fondo nei pressi della chiesa un ricovero per prostitute redente, infatti, sin dal XIII secolo era presente un postribolo alle spalle del Palazzo del Podestà, alla fine dell’odierna Via dei Magazzini, che fino all’Ottocento era chiamata “vicolo del Bordelletto”. Nei documenti tardo medievali è scritto che le meretrici viterbesi potevano circolare liberamente soltanto il sabato e che era fatto loro divieto di frequentare conventi e luoghi abitati da religiosi. Per un beffardo gioco del destino, alla fine degli anni venti del ‘900, a pochissima distanza da S. Maria della Salute, alla fine di Via Valle Piatta, fu aperta una “casa di tolleranza” particolarmente apprezzata dai viterbesi dell’epoca. Venne chiusa nel 1958 in ottemperanza alla legge Merlin.

Salita la scalinatella a destra della chiesa, si ritorna in Via Ascenzi per immetterci, attraverso un arco, su Piazza del Plebiscito.

PIAZZA DEL PLEBISCITO E VIA S.LORENZO

Piazza del Plebiscito, meglio nota ai viterbesi come Piazza del Comune ![]() , è il risultato di una lunga trasformazione avvenuta nel corso dei secoli. Sin dalla metà del XI secolo l’area era segnalata negli atti come “Prato Cavalluccalo” e solo nel 1264-65 fu prescelta per la fabbrica di due palazzi da adibire, rispettivamente, a sede del podestà e dei consoli.

, è il risultato di una lunga trasformazione avvenuta nel corso dei secoli. Sin dalla metà del XI secolo l’area era segnalata negli atti come “Prato Cavalluccalo” e solo nel 1264-65 fu prescelta per la fabbrica di due palazzi da adibire, rispettivamente, a sede del podestà e dei consoli.

Il Palazzo del Podestà venne eretto davanti alla chiesa di S. Angelo in Spatha, l’altro in maniera speculare sul lato opposto della piazza; l’invaso spaziale tra i due edifici, che si apriva verso la valle di Faul, fu occupato nella seconda metà del XV secolo dal palazzo da destinare a residenza del Governatore del Patrimonio e che poi passò ai Priori del Comune. A lavori ultimati l’area doveva apparire come una corte chiusa contornata da costruzioni dotate di portici e raccordate tra loro da archi che fungevano anche da cavalcavia. Tale assetto fu alterato dall’apertura di via Cavour nel XVI secolo. Ulteriori trasformazioni intervennero nel ‘700 e nell’800. Di difficile decifrazione l’età dei due leoni emblematici

Il Palazzo del Podestà venne eretto davanti alla chiesa di S. Angelo in Spatha, l’altro in maniera speculare sul lato opposto della piazza; l’invaso spaziale tra i due edifici, che si apriva verso la valle di Faul, fu occupato nella seconda metà del XV secolo dal palazzo da destinare a residenza del Governatore del Patrimonio e che poi passò ai Priori del Comune. A lavori ultimati l’area doveva apparire come una corte chiusa contornata da costruzioni dotate di portici e raccordate tra loro da archi che fungevano anche da cavalcavia. Tale assetto fu alterato dall’apertura di via Cavour nel XVI secolo. Ulteriori trasformazioni intervennero nel ‘700 e nell’800. Di difficile decifrazione l’età dei due leoni emblematici ![]() di Viterbo posti su colonne monolitiche, l’uno all’imbocco di Via Roma e l’altro all’inizio di Via S. Lorenzo (10-11). L’attuale collocazione non corrisponderebbe a quella originaria; in un documento del 1490 è, infatti, detto di un “lione” sistemato “nanti alla porta della magnifica casa dei Priori”.

di Viterbo posti su colonne monolitiche, l’uno all’imbocco di Via Roma e l’altro all’inizio di Via S. Lorenzo (10-11). L’attuale collocazione non corrisponderebbe a quella originaria; in un documento del 1490 è, infatti, detto di un “lione” sistemato “nanti alla porta della magnifica casa dei Priori”.

Entrati sulla Piazza, il primo edificio sulla sinistra (7) è il Palazzo del Podestà ![]() , per la cui costruzione (1264) fu necessario abbattere alcune proprietà della vicina canonica di S. Angelo in Spatha. Della struttura medievale non rimane che una finestra a tutto sesto murata sul fronte. Il palazzo venne, infatti, ampiamente ristrutturato nella prima metà del XV secolo per poter ospitare il Rettore del Patrimonio. Nel 1487 la caduta improvvisa del torrione meridionale causò il danneggiamento degli appartamenti e la distruzione del porticato esterno. Nel 1549 un altro crollo, quello della torre campanaria di S. Angelo, comportò nuovi restauri ad opera di Ippolito d’Este, i cui stemmi araldici appaiono sull’angolo con Via Roma. Radicali rifacimenti furono apportati nei tre secoli successivi. Oggi l’edificio ospita gli uffici amministrativi del Comune.

, per la cui costruzione (1264) fu necessario abbattere alcune proprietà della vicina canonica di S. Angelo in Spatha. Della struttura medievale non rimane che una finestra a tutto sesto murata sul fronte. Il palazzo venne, infatti, ampiamente ristrutturato nella prima metà del XV secolo per poter ospitare il Rettore del Patrimonio. Nel 1487 la caduta improvvisa del torrione meridionale causò il danneggiamento degli appartamenti e la distruzione del porticato esterno. Nel 1549 un altro crollo, quello della torre campanaria di S. Angelo, comportò nuovi restauri ad opera di Ippolito d’Este, i cui stemmi araldici appaiono sull’angolo con Via Roma. Radicali rifacimenti furono apportati nei tre secoli successivi. Oggi l’edificio ospita gli uffici amministrativi del Comune.

CURIOSITA’: Dal XVI al XIX secolo un’ala del Palazzo del Podestà, quella sotto la torre, fu adibita a teatro. All’inizio del ‘700 la struttura fu restaurata e dotata di cinque mute di scena (le “mute” erano gli arredi e i costumi richiesti per le rappresentazioni); la maggior parte dei palchi fu assegnata a sorte alle famiglie aristocratiche e i posti avanzati vennero venduti ai borghesi suscitando disappunto tra la popolazione: fu allora che invalse l’uso di chiamare quella sala il “Teatro dei Nobili”. All’inizio dell’800 l’ambiente, ormai obsoleto per le rappresentazioni, venne trasformato in gabinetto letterario e sede dell’Accademia degli Ardenti. A Viterbo esisteva anche un altro teatro detto “dei Mercanti”, fondato dai ricchi commercianti nel 1719 in contrapposizione a quello “dei Nobili”; sorgeva dove nel 1927 fu realizzata la sala cinematografica “del Genio” (oggi chiusa). Si vuole che il nuovo Teatro dell’Unione, inaugurato nel 1855, assumesse quel nome a suggello della ricomposizione di tutti i viterbesi amanti dell’arte teatrale.

CURIOSITA’: Dal XVI al XIX secolo un’ala del Palazzo del Podestà, quella sotto la torre, fu adibita a teatro. All’inizio del ‘700 la struttura fu restaurata e dotata di cinque mute di scena (le “mute” erano gli arredi e i costumi richiesti per le rappresentazioni); la maggior parte dei palchi fu assegnata a sorte alle famiglie aristocratiche e i posti avanzati vennero venduti ai borghesi suscitando disappunto tra la popolazione: fu allora che invalse l’uso di chiamare quella sala il “Teatro dei Nobili”. All’inizio dell’800 l’ambiente, ormai obsoleto per le rappresentazioni, venne trasformato in gabinetto letterario e sede dell’Accademia degli Ardenti. A Viterbo esisteva anche un altro teatro detto “dei Mercanti”, fondato dai ricchi commercianti nel 1719 in contrapposizione a quello “dei Nobili”; sorgeva dove nel 1927 fu realizzata la sala cinematografica “del Genio” (oggi chiusa). Si vuole che il nuovo Teatro dell’Unione, inaugurato nel 1855, assumesse quel nome a suggello della ricomposizione di tutti i viterbesi amanti dell’arte teatrale.

L’elemento architettonico più importante del complesso è naturalmente la Torre ![]() eretta nel 1489, alta ben 44 metri e culminante con un’agile armatura portacampane realizzata nel 1816. I due grandi quadranti in maiolica furono restaurati nel 1982, ma già nel XV secolo si hanno notizie di un orologio installato sulla torre da Giacomo del Vecchio di Benevento.

eretta nel 1489, alta ben 44 metri e culminante con un’agile armatura portacampane realizzata nel 1816. I due grandi quadranti in maiolica furono restaurati nel 1982, ma già nel XV secolo si hanno notizie di un orologio installato sulla torre da Giacomo del Vecchio di Benevento.

Accanto al palazzo del Podestà, sull’imbocco di Via Roma, è la facciata bianca della chiesa di S.Angelo in Spatha ![]() , una delle più antiche di Viterbo. La prima menzione certa è del 1091, mentre la consacrazione risale al 1145 ad opera del pontefice Eugenio III, come ricorda una lapide dai caratteri gotico-romanici murata nella parete a destra dell’altare maggiore. Dopo il crollo della torre campanaria (1549) la facciata fu rifatta completamente; seguirono restauri e demolizioni delle strutture interne che culminarono nel 1746 con il rifacimento completo della chiesa in una mescolanza di linee tardo barocche e neoclassiche. Ulteriori interventi si ebbero dopo i danni causati dai bombardamenti del 1944. All’interno si conservano interessanti tele del ‘600, un crocefisso ligneo trecentesco e una Madonna col Bambino del XV secolo di incerta attribuzione. Della sua originaria strutture medievale non rimane che la parete di destra, dove sono visibili alcune finestre a feritoia e, all’esterno, una lunetta con resti di un affresco.

, una delle più antiche di Viterbo. La prima menzione certa è del 1091, mentre la consacrazione risale al 1145 ad opera del pontefice Eugenio III, come ricorda una lapide dai caratteri gotico-romanici murata nella parete a destra dell’altare maggiore. Dopo il crollo della torre campanaria (1549) la facciata fu rifatta completamente; seguirono restauri e demolizioni delle strutture interne che culminarono nel 1746 con il rifacimento completo della chiesa in una mescolanza di linee tardo barocche e neoclassiche. Ulteriori interventi si ebbero dopo i danni causati dai bombardamenti del 1944. All’interno si conservano interessanti tele del ‘600, un crocefisso ligneo trecentesco e una Madonna col Bambino del XV secolo di incerta attribuzione. Della sua originaria strutture medievale non rimane che la parete di destra, dove sono visibili alcune finestre a feritoia e, all’esterno, una lunetta con resti di un affresco.

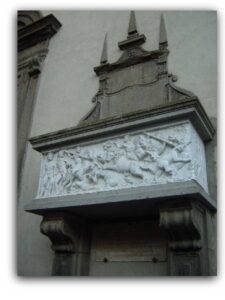

Sulla facciata, a destra della scalinata d’ingresso, è la copia di un sarcofago (8) recante una scena di caccia tra belve in lotta (l’originale è presso il Museo Civico). La tradizione vuole si tratti della tomba della Bella Galiana

Sulla facciata, a destra della scalinata d’ingresso, è la copia di un sarcofago (8) recante una scena di caccia tra belve in lotta (l’originale è presso il Museo Civico). La tradizione vuole si tratti della tomba della Bella Galiana ![]() , una figura mitica nella quale confluiscono elementi di due diverse leggende; l’una ha come protagonista una pudica fanciulla salvata dalla ferocia di una scrofa dal provvidenziale intervento di un leone, l’altra racconta di un’affasciante nobildonna viterbese uccisa da un cavaliere romano durante l’assedio della città. In realtà si tratta di un sarcofago romano, ascrivibile al III secolo d.c., probabilmente riusato in età medievale come vasca o abbeveratoio e collocato sulla piazza comunale almeno fin dalla metà del XIV secolo; l’adattamento a monumento funebre della Galiana, con le relative iscrizioni, risalirebbe solo alla seconda metà del ‘500, quando ormai il racconto popolare è stato definitivamente elaborato in mito municipale.

, una figura mitica nella quale confluiscono elementi di due diverse leggende; l’una ha come protagonista una pudica fanciulla salvata dalla ferocia di una scrofa dal provvidenziale intervento di un leone, l’altra racconta di un’affasciante nobildonna viterbese uccisa da un cavaliere romano durante l’assedio della città. In realtà si tratta di un sarcofago romano, ascrivibile al III secolo d.c., probabilmente riusato in età medievale come vasca o abbeveratoio e collocato sulla piazza comunale almeno fin dalla metà del XIV secolo; l’adattamento a monumento funebre della Galiana, con le relative iscrizioni, risalirebbe solo alla seconda metà del ‘500, quando ormai il racconto popolare è stato definitivamente elaborato in mito municipale.

Il lato est della piazza è chiuso dal celebre Palazzo dei Priori ![]() , attuale sede del Comune. L’edificio (6) fu iniziato nel 1460 come residenza del Governatore del Patrimonio. Nel 1510 il governatore Francesco della Rovere, stante i ritardi nella conclusione dei lavori, con atto autoritario impose ai Priori del Comune di cedergli il loro palazzo che sorgeva sulla piazza (presso l’attuale Prefettura) e di trasferirsi essi in quello ancora incompiuto. Divenuto sede dei magistrati comunali, l’edificio fu portato a compimento, abbellito e finemente decorato nei secoli successivi.

, attuale sede del Comune. L’edificio (6) fu iniziato nel 1460 come residenza del Governatore del Patrimonio. Nel 1510 il governatore Francesco della Rovere, stante i ritardi nella conclusione dei lavori, con atto autoritario impose ai Priori del Comune di cedergli il loro palazzo che sorgeva sulla piazza (presso l’attuale Prefettura) e di trasferirsi essi in quello ancora incompiuto. Divenuto sede dei magistrati comunali, l’edificio fu portato a compimento, abbellito e finemente decorato nei secoli successivi.

Il grande portico esterno risale alla prima fase costruttiva e ripropone soluzioni architettoniche già sperimentate negli edifici civili medievali. Al di sopra delle nove arcate a tutto sesto, sostenute da otto colonne monolitiche, s’innalza un prospetto rinascimentale scandito da due ordini di finestre; al primo piano, otto grandi aperture rettangolari e quadripartite di tipo “guelfo” e al secondo piano altrettante finestrelle ad arco; al centro della facciata il poderoso stemma di papa Sisto IV della Rovere, sovventore della fabbrica.

Oltrepassato il portone d’accesso ci s’immette nel cortile

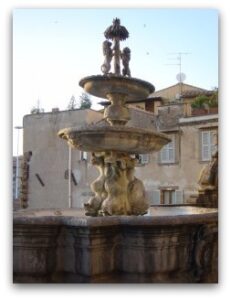

Oltrepassato il portone d’accesso ci s’immette nel cortile ![]() delimitato da una fastosa balaustra in peperino (XVI-XVII secolo): da qui si schiude una felice veduta dell’inconfondibile profilo della SS. Trinità col suo campanile. L’ambiente è dominato da una bella fontana scolpita nel 1624 su disegno del viterbese Filippo Caparozzi e affiancata da due fontanelle a nicchia; la fontana è costituita da una tazza mistilinea e da due coppe sovrapposte poggiate su un fusto formato da due coppie di delfini; l’acroterio in bronzo è ottocentesco e rappresenta due leoni rampanti appoggiati ad una palma. Sempre nel cortile vi sono alcuni sarcofagi etruschi, mentre sulla parete di destra sono inserite epigrafi ed alcuni stemmi, come quello di papa Paolo II (1464), del cardinale Alessandro Farnese (1495) e di papa Giulio III del Monte. Nel 1541 fu fatto il portico interno e nel 1632 il sovrastante porticato intervallato da esili colonnine dal capitello corinzio.

delimitato da una fastosa balaustra in peperino (XVI-XVII secolo): da qui si schiude una felice veduta dell’inconfondibile profilo della SS. Trinità col suo campanile. L’ambiente è dominato da una bella fontana scolpita nel 1624 su disegno del viterbese Filippo Caparozzi e affiancata da due fontanelle a nicchia; la fontana è costituita da una tazza mistilinea e da due coppe sovrapposte poggiate su un fusto formato da due coppie di delfini; l’acroterio in bronzo è ottocentesco e rappresenta due leoni rampanti appoggiati ad una palma. Sempre nel cortile vi sono alcuni sarcofagi etruschi, mentre sulla parete di destra sono inserite epigrafi ed alcuni stemmi, come quello di papa Paolo II (1464), del cardinale Alessandro Farnese (1495) e di papa Giulio III del Monte. Nel 1541 fu fatto il portico interno e nel 1632 il sovrastante porticato intervallato da esili colonnine dal capitello corinzio.

Salendo dalla scala interna si accede alle stanze del piano nobile che, con i suoi cicli pittorici, costituisce la maggiore attrattiva dell’edificio. Al culmine della scalinata è la Cappella Palatina ![]() , costruita a partire dal 1599; gli affreschi dedicati alla Vergine sono opera di Filippo Caparozzi e Marzio Ganassini. La pala dell’altare, raffigurante la Visitazione, fu realizzata nel 1622 dal viterbese Bartolomeo Cavarozzi. Di fronte alla cappella è la prima sala del palazzo, detta della Madonna, per la vivace serie di affreschi dedicati al culto sorto attorno al santuario mariano della Quercia.

, costruita a partire dal 1599; gli affreschi dedicati alla Vergine sono opera di Filippo Caparozzi e Marzio Ganassini. La pala dell’altare, raffigurante la Visitazione, fu realizzata nel 1622 dal viterbese Bartolomeo Cavarozzi. Di fronte alla cappella è la prima sala del palazzo, detta della Madonna, per la vivace serie di affreschi dedicati al culto sorto attorno al santuario mariano della Quercia.

Si passa quindi alla grande Sala Regia ![]() , detta anche dell’Accademia poiché in essa si riunivano i membri dell’accademia degli Ardenti fondata all’inizio del XVI secolo. Le pareti furono affrescate tra il 1588 ed il 1592 da Baldassarre Croce sulla base del progetto iconografico definito dal notaio viterbese Domenico Bianchi. Per esaltare l’effetto del “trompe l’oeil”, l’artista emiliano riproduce un colonnato intervallato da nicchie, cornici e porte finte. Sulla vasta superficie della sala sono raffigurati episodi della mitologia cittadina, disegni cartografici, esponenti della dinastia imperiale dei Paleologi (secondo la tradizione originari di Viterbo), importanti prelati e personaggi illustri, come il condottiero Pietro Paolo Branca, beato Giacomo da Viterbo ed il Cardinale Raniero Capocci. Assolutamente interessante l’affresco con la pianta della leggendaria fondazione della città a seguito dell’unione di quattro castelli. Il soffitto a cassettoni fu dipinto da Ludovico Nucci e Tarquinio Ligustri con i paesaggi dei trentatre castelli dominati dal comune viterbese.

, detta anche dell’Accademia poiché in essa si riunivano i membri dell’accademia degli Ardenti fondata all’inizio del XVI secolo. Le pareti furono affrescate tra il 1588 ed il 1592 da Baldassarre Croce sulla base del progetto iconografico definito dal notaio viterbese Domenico Bianchi. Per esaltare l’effetto del “trompe l’oeil”, l’artista emiliano riproduce un colonnato intervallato da nicchie, cornici e porte finte. Sulla vasta superficie della sala sono raffigurati episodi della mitologia cittadina, disegni cartografici, esponenti della dinastia imperiale dei Paleologi (secondo la tradizione originari di Viterbo), importanti prelati e personaggi illustri, come il condottiero Pietro Paolo Branca, beato Giacomo da Viterbo ed il Cardinale Raniero Capocci. Assolutamente interessante l’affresco con la pianta della leggendaria fondazione della città a seguito dell’unione di quattro castelli. Il soffitto a cassettoni fu dipinto da Ludovico Nucci e Tarquinio Ligustri con i paesaggi dei trentatre castelli dominati dal comune viterbese.

L’attigua Sala del Consiglio

L’attigua Sala del Consiglio ![]() propone un ciclo pittorico sui personaggi della paleogenesi della città, da Atlante a Carlo Magno, realizzato in toni chiaroscuri da Teodoro Siciliano nel 1558. Nell’aula è conservata l’antica “bigoncia”, il pulpito da cui si potevano presentare istanze al consiglio, in uso fino all’unità d’Italia. Segue un piccolo ambiente, detto Sala dei Paesaggi, che fu decorato con vedute naturalistiche da Giuseppe Torriani (XVIII secolo); da qui è possibile accedere alla pinacoteca comunale, recentemente ricavata da un corridoio di collegamento con il palazzo del Podestà. Una porta sulla parete nord della Sala dei Paesaggi conduce, invece, alla Sala dell’Aurora che immette sul terrazzo interno; proseguendo si accede alla Sala Rossa (studio del sindaco), così detta dal colore delle tappezzerie; vi sono serbati mobili di notevole pregio, la mazza metallica dei Priori, il bossolo utilizzato per le votazioni in epoca comunale e interessanti quadri.

propone un ciclo pittorico sui personaggi della paleogenesi della città, da Atlante a Carlo Magno, realizzato in toni chiaroscuri da Teodoro Siciliano nel 1558. Nell’aula è conservata l’antica “bigoncia”, il pulpito da cui si potevano presentare istanze al consiglio, in uso fino all’unità d’Italia. Segue un piccolo ambiente, detto Sala dei Paesaggi, che fu decorato con vedute naturalistiche da Giuseppe Torriani (XVIII secolo); da qui è possibile accedere alla pinacoteca comunale, recentemente ricavata da un corridoio di collegamento con il palazzo del Podestà. Una porta sulla parete nord della Sala dei Paesaggi conduce, invece, alla Sala dell’Aurora che immette sul terrazzo interno; proseguendo si accede alla Sala Rossa (studio del sindaco), così detta dal colore delle tappezzerie; vi sono serbati mobili di notevole pregio, la mazza metallica dei Priori, il bossolo utilizzato per le votazioni in epoca comunale e interessanti quadri.

Proprio di fronte al Palazzo dei Priori si apre il rettifilo di Via Cavour i cui palazzi limite propongono, sugli angoli, due gruppi di vistosi stemmi, tra cui quello di papa Gregorio XIII e quello dei Farnese.

L’edificio a destra di Via Cavour, così come documenta una lapide sulla facciata, nel 1539 fu destinato ad ospitare il carcere cittadino; l’amministrazione del penitenziario fu concessa alla Confraternita di S. Leonardo che officiava presso l’omonima chiesa in Via Cavour (oggi sala teatrale) e il cui simbolo (il santo con le catene) è murato su molti stabili della città (ad esempio, su via S.Lorenzo al civico 8). La particolarità dell’edificio (9) risiede nella facciata che propone un’interessante rassegna di stemmi ed epigrafi incastonate.

CURIOSITA’: Lo stemma di Viterbo è costituito da un «leone passante» al quale nel tempo sono state unite l’asta sormontata dall’aquila imperiale e la bandiera della Chiesa; la tradizione vuole che l’uso della lancia imperiale fu concesso da Federico Barbarossa e che le insegne papali furono accordate nel 1315 per l’aiuto fornito dalla città al legato pontificio Bernardo de Coucy assediato nella Rocca di Montefiascone dagli orvietani. Dietro il leone campeggia una «palma» che, stando alle cronache quattrocentesche, fu aggiunta sottraendola dal vessillo di Ferento, città rivale distrutta dai viterbesi nel 1172. In alcune rappresentazioni la palma prende la forma di una picca, cioè di quella che in araldica si definisce una «lancia in palo». Con questa forma la troviamo, ad esempio, sugli stemmi della trabeazione della Loggia Papale.

Il grande palazzo sul lato meridionale fu realizzato nelle attuali forme tra il 1778 ed il 1782 per ospitare i delegati apostolici, attualmente è sede della Prefettura ![]() . Sorge in luogo di un edificio risalente alla metà del XIII secolo dove si riunivano i collegi consolari ed i consigli comunali; più tardi vi risiedettero i Priori del Comune che vi restarono fino al 1510, quando furono sfrattati nell’adiacente ed ancora in costruzione Palazzo del Governatore (che divenne, per l’appunto il Palazzo dei Priori).

. Sorge in luogo di un edificio risalente alla metà del XIII secolo dove si riunivano i collegi consolari ed i consigli comunali; più tardi vi risiedettero i Priori del Comune che vi restarono fino al 1510, quando furono sfrattati nell’adiacente ed ancora in costruzione Palazzo del Governatore (che divenne, per l’appunto il Palazzo dei Priori).

CURIOSITA’: Sull’angolo destro dell’imbocco di Via S. Lorenzo è una delle due colonne che sostiene il leone di Viterbo. Diversamente dall’altro su Via Roma, questo non ha la palma e, cosa particolare, è privo della mandibola, probabilmente deteriorata dal tempo. Secondo la leggenda, invece, questa mutilazione fu perpetuata nel Medioevo dagli abitanti della vicina città di Ferento che vollero schernire l’alterigia dei viterbesi colpendo il simbolo della loro municipalità. Da allora uno dei due leoni della piazza comunale è rimasto senza “scucchia”, termine dialettale con il quale si indica il mento.

Da Piazza del Plebiscito si sale per Via S. Lorenzo e subito dopo l’incrocio con Via del Ganfione si propone la facciata cinquecentesca della chiesa di S. Biagio, oggi trasformata in ristorante. La costruzione originaria risale al XII secolo e nel 1450 fu eletta a sede dai mercanti viterbesi che avevano i loro banchi nei palazzi attorno. Dal tardo Duecento alla metà del XVI secolo, la contrada attorno a S. Biagio (12) fu abitata da una fiorente comunità ebraica che contava molti tra commercianti e prestatori di denaro; vi erano anche illustri talmudisti e rinomati medici come Eliezer Cohen, medico personale di Giulio II.

Di rimpetto a S. Biagio, al n. 16 di via S. Lorenzo, è Palazzo Zelli-Pazzaglia (XVIII secolo), dove trovarono ospitalità molti tra sovrani e principi d’Europa durante i loro transiti per la città (il re di Spagna Carlo IV, l’imperatore d’Austria Francesco I, Maria Luisa di Toscana, il Duca di Lucca, ecc. …).