SIGNORI DI VITERBO

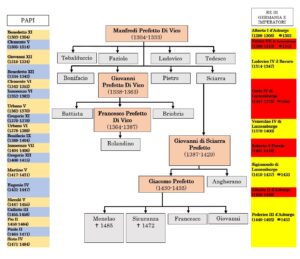

Nel 1315, in piena cattività avignonese, il vicario papale nel Patrimonio, Bernardo de Coucy si era inimicato i guelfi della Tuscia, tanto che il 25 novembre una lega capeggiata dagli orvietani e dai Farnese lo assalì nella sua fortezza di Montefiascone. In soccorso del vicario accorsero i ghibellini viterbesi, condotti dal defensor Manfredi Di Vico,[1] i quali sbaragliarono gli assedianti. Nei mesi che seguirono il Prefetto Manfredi compare nei patti di tregua che il Comune di Viterbo stipulò con Orvieto.[2] Seguì un nuovo rettore, Guglielmo Costa, che da subito si diede a contrastare l’egemonia di Manfredi; imbastì contro di lui e il figlio Bonifacio un processo che si concluse con la loro scomunica per aver fomentato le insurrezioni antiguelfe che in quegli anni avevano turbato il Patrimonio. Quindi, il Costa sottrasse ai Di Vico i castelli di Montalto e di Gallese ed ordinò al Comune di Viterbo di non affidare a Manfredi alcun incarico pubblico. Nonostante quell’editto, nel 1317 i viterbesi non ebbero timore di nominare loro podestà Bonifacio Di Vico; anche il nuovo vicario Guittone, intorno al 1320, scriveva ad Avignone che i cittadini di Viterbo, nonostante le ammonizioni e i divieti, continuavano ad intrattenere rapporti con i Prefetteschi: Popolus est statis mobilis et male dispositus: recepit Prefectum contra … inhibitionem et preceptum meum.[3]

Nel 1319 Silvestro Gatti si era proclamato defensor di Viterbo iniziando una tirannia che durò un decennio, salvo una breve interruzione nel 1322, parentesi in cui Manfredi Di Vico riuscì a riportarsi al potere con il consenso del rettore del Patrimonio.[4] Tuttavia, negli anni che seguirono le due famiglie dovettero trovare un accomodamento, tanto che nel 1325 troviamo che Faziolo, figlio illegittimo del Prefetto, è accanto a Silvestro Gatti nell’aggressione militare portata dai viterbesi al castello di Montegiove.

Nel frattempo Manfredi aveva continuato ad appellarsi papa affinché la scomunica inflittagli venisse revocata; l’atto di assoluzione giunse da Avignone il 18 aprile 1326, ma nel frattempo il figlio Bonifacio era morto.

Nel frattempo Manfredi aveva continuato ad appellarsi papa affinché la scomunica inflittagli venisse revocata; l’atto di assoluzione giunse da Avignone il 18 aprile 1326, ma nel frattempo il figlio Bonifacio era morto.

Quando nel 1326 Lodovico il Bavaro calò in Italia per pretendere la corona imperiale negatagli dal pontefice, i ghibellini della penisola si levarono per sostenerlo. Fu a Viterbo il 2 gennaio 1328 dove la cittadinanza lo ricevette con grandi onori; l’incoronazione avvenne a Roma 17 gennaio per mano Sciarra Colonna in rappresentanza del popolo, il corteggio imperiale era preceduto in grande pompa dal Prefetto Manfredi.[5]

Ad agosto, dopo aver nominato l’antipapa Niccolò V, Ludovico fu costretto a lasciare Roma per le minacce dei guelfi e del re di Napoli. Si spostò in Toscana, lasciando a Viterbo l’antipapa e l’imperatrice, sotto la protezione di Silvestro Gatti. In questa convulsa stagione, si registra un tentativo di avvicinamento del legittimo pontefice Giovanni XXIII ai Di Vico; in una lettera scritta da Avignone l’11 settembre 1328, il papa esorta Manfredi a restargli amico e lo ringrazia per il supporto assicurato al rettore del Patrimonio contro i ribelli della Chiesa. E’ il primo passo di un’alleanza che porterà i suoi frutti due anni più tardi, quando il 10 settembre una rivolta di guelfi viterbesi portò alla destituzione di Silvestro Gatti e al suo assassinio per mano di Faziolo Di Vico: “fu morto Silvestro da Fatiolo del prefecto in casa Mactiuccio della Viva nella contrada di S. Stephano e furci morti parecchi cittadini e Fatiolo rimase signore.”[6]

Fu così che il ghibellino Faziolo si era aperto la strada per il dominio su Viterbo grazie alla fazione filopapale.

Sebbene non ricoprisse ufficialmente cariche e il Comune conservasse le sue istituzioni, Faziolo seppe influenzare la vita politica della città instaurando, di fatto, una nuova dittatura. A novembre 1329 il cardinale legato prendeva possesso di Viterbo in nome della Chiesa nel giubilo della fazione guelfa e, quale contrappeso dell’influente Faziolo, fece eleggere a podestà Bonuccio Monaldeschi di Orvieto.

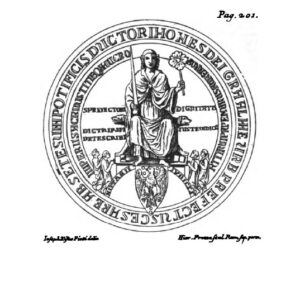

Dopo anni di continue frizioni con i rappresentanti pontifici e scontri con i gatteschi fuoriusciti,[7] nel dicembre 1332, il nuovo nunzio papale Filippo de Cambarlhac riuscì ad ottenere da Faziolo un solenne atto di sottomissione. In questo stesso periodo morì il Prefetto Manfredi, il cui nome compare per l’ultima volta in un atto del 18 febbraio 1333 relativo alla donazione di una casa situata in Viterbo “bona memorie viri domini Manfredi de Vico, Dei gratia alme Urbis prefecti.”[8] Faziolo non subentrò mai nella carica di Prefetto,[9] che invece transitò direttamente al fratellastro Giovanni.

Stando alla cronache viterbesi, fu proprio il nuovo Prefetto Giovanni che nella primavera del 1338, al termine di una sollevazione ghibellina, assassinò Faziolo: “fu morto detto Faziolo dal prefetto Giovanni nella contrada di S. Salvatore, nella casa di Sciarra al lato di detta chiesa, e furno scarcate dette case del mese d’aprile e il Prefetto rimase signore.”[10]

Anche quella del Prefetto Giovanni fu una signoria velata; governò Viterbo pressoché ininterrottamente sino al 1363.[11] Profittando della debolezza degli ufficiali pontifici, estese il suo dominio su buona parte del Patrimonio, suscitando la preoccupazione della corte avignonese che nel settembre del 1341 inviò una lettera al rettore affinché vigilasse sui Di Vico.

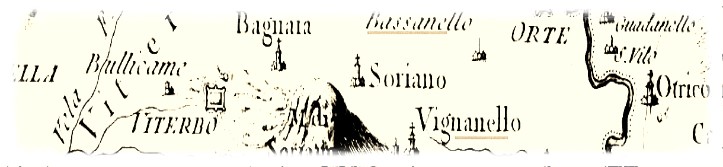

Ai già posseduti feudi di Civitavecchia, La Tolfa, Blera, Rispampani, Ronciglione, Vallerano, Vignanello e Sipicciano, nel 1345 si aggiunse il costruendo castello di Vetralla, acquistato dagli Orsini per 16.000 fiorini; quella rocca divenne nel tempo il principale avamposto militare dei Prefetteschi. Per garantirsi una solida copertura di alleanze, venne inaugurata una fitta rete di relazioni matrimoniali;[12] inoltre, Giovanni si strinse in lega con i Monaldeschi della Cervara, ai quali nel maggio 1346 inviò un contingente di viterbesi, comandati dal fratello Sciarra, da impiegare nella conquista di Orvieto.

A Viterbo gli organismi municipali continuavano a sopravvivere, ma erano completamenti asserviti ai voleri del Prefetto; a capo della polizia cittadina era stato posto un ufficiale di sua fiducia, tale messer Cipro, che risiedeva nei pressi della prigione di Sallupara, in contrada S. Faustino. Dai Camerlengati del Comune si legge che al Prefetto spettava concedere la grazia ai malfattori, segno che a lui si ricorreva in ultimo appello; risulta che una simile prerogativa fosse riservata anche alla consorte (gratia mandato domine Prefectesse). Ad uno dei suoi fratelli, Pietro, era invece affidata la difesa e la sorveglianza della città: … steterunt ad semitas stratarum de die ac nocte, mandato domini Petri de Vico.[13]

Stando ai resoconti dei suoi avversari, il potere di Giovanni era così radicato, che i ghibellini viterbesi, per compiacere il loro signore, avevano esposto sulla piazza del Comune un grande emblema raffigurante l’aquila imperiale (non modicam aquile ymaginem) che ghermiva con gli artigli le insegne del re di Napoli, leader del guelfismo italiano (in opprobrium seti derisionem memorie inclite recordationis Roberti regis Sicilie in platea civitatis Viterbiensis).[14]

Nel luglio 1346 il rettore Bernardo del Lago riunì tutte le forze guelfe della Tuscia e le condusse contro il Prefetto; al fianco di quest’ultimo si schierarono i comuni di Viterbo e di Orvieto, i Monaldeschi della Cervara e alcuni nobili romani, ed insieme riportarono una travolgente vittoria in battaglia.[15]

Immediata arrivò la reazione del papa, che ordinò al suo vicario di interdire Viterbo e di scomunicare chiunque fornisse aiuto ai Di Vico e ai suoi alleati.

Di fronte allo scatenarsi della collera papale, Giovanni scelse la strada della riconciliazione e, dopo lunghe trattative, il 18 maggio 1347 Clemente IV incaricò il rettore di concludere la pace e di sospendere i processi avviati contro il Prefetto.

Intanto a Roma, in quello stesso mese di maggio, Cola Di Rienzo aveva conquistato il governo della città e proclamava l’assoggettamento dei baroni e dei liberi comuni del Lazio alla neonata repubblica romana. Pochi giorni dopo il suo insediamento inviò a Viterbo una lettera con la quale esortava i suoi cittadini a sacrificare la propria autonomia municipale per unirsi a Roma; ma i rappresentanti del Comune, forti della protezione del Prefetto, non aderirono. Anche quando il tribuno impose a tutte le città del Patrimonio di pagare l’imposta del focatico, ancora una volta Viterbo si rifiutò: “apparecchiavansi a questa paga le cittadi, le terre e le comunanse, le quali stanno ne la Toscana inferiore … solo Gianni di Vico, prefetto tiranno di Viterbo, non volle obbedire”.[16]

Quale ultima provocazione, Cola pretese la consegna della rocca di Respampani, da sempre considerata proprietà romana, ed ora feudo dei Di Vico, ma ancora ottenne una ferma opposizione.

Fu così che Cola denunciò Giovanni Di Vico come fratricida e, dichiarandolo decaduto dalla carica prefettizia, impose sul suo capo una taglia di mille lire. Quindi a giugno gli mosse guerra; dapprima aggredì il castello di Vetralla, poi si fece sotto alle mura di Viterbo, limitandosi a razziare le campagne attorno.

Giovanni, posto allo strenuo, decise di trovare un accordo; accettò di consegnare Respampani e giurò obbedienza a Roma. A luglio si recò i Campidoglio per consegnare al tribuno il figlio Francesco, preteso come ostaggio; ma, inaspettatamente il Prefetto e alcuni cavalieri che lo accompagnavano furono arrestati, per poi liberati poche settimane dopo.

A Novembre 1347 il Prefetto e alcuni baroni della Tuscia, per omaggiare ed ingraziarsi Cola Di Rienzo, portarono a Roma cento some di frumento per sfamare la città; ma il tribuno, temendo si trattasse di un macchinazione per attentare alla sua persona, li fece prigionieri.

Alla notizia di quell’arresto, i guelfi viterbesi approfittarono per levare le armi contro i seguaci di Giovanni, i quali riuscirono nondimeno a smorzare la rivolta grazie dell’appoggio popolare. Per evitare ulteriori sovvertimenti, il 18 dicembre il Gran Consiglio dei Duecento decretò che, durante la detenzione del Prefetto, la signoria su Viterbo spettasse ai fratelli Sciarra e Pietro;[17] agli stessi fu dato mandato di ordinare la confisca dei beni degli agitatori, tra cui Giovanni di Palino Tignosi e i suoi fratelli.

Giovani venne scarcerato il 12 dicembre 1347 e tre giorni dopo Cola Di Rienzo, che nel frattempo era stato scomunicato, venne destituito dal popolo romano. Per ripristinare l’autorità della Chiesa, il legato papale ricompensò i baroni che si erano ribellati alla repubblica e si riappacificò con quelli che avevano fatto atto di soggezione al tribuno; tra questi il Prefetto, che si vide riconosciuto il feudo di Vetralla in cambio di un tributo annuo di 20 fiorini alle casse papali. A novembre del 1348 Giovanni riprendeva possesso di Civitavecchia, che gli era stata temporaneamente tolta da Cola Di Rienzo.

Intorno alla metà del ‘300 le terre pontificie sono in preda alla completa anarchia; i vicari nominati da Avignone si dimostrano deboli e la stessa Roma è dilaniata dalla persistente lotta che vede contrapporsi i Colonna, gli Orsini e i Savelli. Di questa situazione approfittò Giovanni Di Vico che, con l’aiuto di un esercito in larga parte composto da viterbesi, conquistò Norchia, Montalto, Abbazia del Ponte, Canino, Marta, Gradoli, Corneto e Tuscania e volse le mire persino verso l’Umbria e la Sabina. Il fratello Pietro, intanto, si era impossessato del castello di Celleno, acquistandolo per 1000 fiorini.

A nulla valsero i tentativi di arginare lo strapotere dei Di Vico attraverso diverse campagne militari. La più massiccia fu quella portata contro la città di Viterbo e il suo circondario dal rettore La Serra nel giugno del 1352; nonostante l’impiego di milleduecento cavalieri e dodicimila fanti pontifici, il Di Vico riuscì a tener testa all’assedio fino a disperdere gli aggressori.[18]

Questi frangenti sono così drammatici e caotici che il cronista viterbese Della Tuccia descrisse il clima di sgomento che serpeggiava nella città con queste parole: “anno 1352. Fu rotta guerra tra papa Clemente IV e ‘l Prefetto Giovanni che teneva Viterbo, e scurò il sole e la luna”.

L’annotazione finale allude evidentemente all’ecclissi che si verificò quell’anno e che venne interpretata come presagio delle calamità e delle guerre che si sarebbero abbattute sulla contrada.

Il 9 luglio il papa, da Avignone, scomunicò il Di Vico per aver usurpato terre e diritti spettanti alla Chiesa. Per tutta risposta, ad agosto, Giovanni s’impossessò del governo di Orvieto con l’aiuto della fazione ghibellina;[19] il Consiglio generale del Comune lo acclamò signore e liberatore della città a vita: Civitatis Urbisveteris liberator, gubernator ac dominus generalis et districtus et comitatus eiusdem.

I primi mesi del 1353 segnarono un periodo di tregua apparente, ma a giugno le ostilità ripresero, anche con l’ingaggio di alcune compagnie di ventura. Il 14 novembre giungeva ad Orvieto il cardinale Albornoz, il legato pontificio a cui il nuovo papa Innocenzo VI avevo conferito l’incarico di riportare ordine nello Stato della Chiesa. Ad accoglierlo accorse il Prefetto che immediato promise la restituzione delle città sottomesse. Appena il legato s’insediò a Montefiascone, Giovanni Di Vico confermò gli impegni assunti e sottoscrisse un atto di concordia.[20]

Si trattava, tuttavia, di una tregua ingannevole, stipulata solo per acquisire tempo e saggiare le forze avversarie;[21] quando il cardinale si mosse per rioccupare Orvieto, infatti, trovò la ferma resistenza della città e dello stesso Giovanni.

Intanto, a Viterbo, il fratello Pietro inscenò un falso golpe per snidare i cittadini che covavano risentimento contro la sua famiglia. Coloro che scesero in piazza, pensando di aderire ad una sollevazione spontanea, vennero invece individuati e arrestati; alcuni di loro furono giustiziati e altri vennero costretti all’esilio. A questo episodio, verosimilmente, si riferisce Della Tuccia quando nella sua Cronaca annota: “Anno 1353. Fu levato gran rumore in Pian Scarlano e Pian di S. Faustino contro il Prefetto. Vinse lui e fece tagliare la testa a parecchi”. Gli altri fratelli, Ludovico e Sciarra, erano invece preposti alla difesa, rispettivamente, di Corneto e di Tuscania. In questo stesso anno morì il giovane figlio di Giovanni, Briobris, che fu tumulato nella chiesa vetrallese di S. Francesco. Nel 1354, papa Innocenzo VI ribadì le condanne spirituali inflitte al Prefetto dai suoi predecessori e promosse la costituzione di una lega chiedendo aiuto a Firenze, Perugia, Siena e Roma. Rivolgendosi ai romani, il pontefice descrisse il Di Vico come un “mostro uscito dall’abisso del fetore, bestia sulle cui corna sono incise bestemmie.”[22] Grazie agli aiuti ricevuti, l’esercito papale riconquistò Latera, Graffignano, Tuscania, Abbazia del Ponte e Corneto; il 16 maggio il Prefetto abbandonò Orvieto e si rinchiuse a Viterbo per preparare la difesa dall’assalto di 10.000 fanti romani che stava per abbattersi sulla città. All’assedio si aggiunsero gli armati dell’Albornoz; seguirono feroci combattimenti presso le principali porte della cinta muraria, mentre al suo interno il Di Vico era impegnato a soffocare nel sangue i ripetuti tentativi di sommossa orditi dalla fazione filopapale.

Giovanni, paventando la sconfitta, si rivolse al cardinal legato per trattare la resa. Albornoz accettò la capitolazione del nemico e il 5 giugno 1354 impose al Prefetto un accordo con il quale venivano restituiti alla Chiesa Viterbo, Corneto e Orvieto; ai Di Vico si concedeva di dimorare e governare solo sui feudi e i domini ereditari, ma anche su quelle terre doveva essere ammesso l’accesso agli ufficiali pontifici e all’esercito papale. Vetralla sarebbe stata riscattata dal papa o concessa in feudo a Giovanni; a garanzia del trattato il Prefetto avrebbe affidato il figlio Battista al cardinal legato.

Il 14 luglio 1354 gli ufficiali pontifici presero formalmente possesso di Viterbo e deposta la magistratura deli “otto del popolo”, la sostituirono con un collegio di priori affiancato da un gonfaloniere; inoltre, fu imposto un esilio di dodici anni ai fratelli Di Vico. Il 30 settembre l’Albornoz convocò a Montefiascone un Parlamento Generale del Patrimonio durante il quale ricevette il giuramento di tutte le città, dei castellani e dei nobili della provincia; presenziò anche il Prefetto, al quale venne confermato il feudo di Civitavecchia e la nomina di vicario papale di Corneto; gli venne, invece, confiscato il castello di Vico. A gennaio del 1355, il cardinal legato si spostò nelle Marche e portò con se Francesco, uno dei figli del Prefetto.

Quando nel marzo 1355, lungo la sua marcia in direzione di Roma, il nuovo imperatore Carlo IV di Boemia entrò nella Tuscia,[23] si riaccesero le speranze di Giovanni, il quale si unì alle schiere germaniche con i suoi armati. Il 5 aprile presenziò all’incoronazione in S. Pietro e quindi riaccompagno l’imperatore sino in Toscana, dove il 14 giugno ottenne un diploma per il riconoscimento di una vitalizio di 2.000 fiorini a carico della città di Firenze.[24]

Il 25 giugno i partigiani del Prefetto azzardarono una rivolta a Viterbo, ma fu subito sedata e due di quei sediziosi, Contuccio e Lecco Monaldeschi, vennero decapitati.[25] Intanto, l’esercito della Chiesa aveva espugnato Corneto.

Per certe molestie portate da Giovanni al Comune di Viterbo, nel maggio 1356 il papa rassicurava i dilectis filiis regiminibus consilio et communi civitatis viterbiensis di aver scritto al rettore del Patrimonio, Giordano Orsini, affinché proteggesse la città. Ciò nonostante, nel luglio 1358 i viterbesi tornavano a lamentarsi presso il pontefice avignonese per le continue aggressioni portate dal Prefetto e dai suoi fratelli dal loro presidio di Vetralla. Intorno al 1360 Giovanni spostò la sua dimora a Civitavecchia e da qui fornì protezione e assistenza all’esercito romano che si era dato a saccheggiare terre e castelli del Patrimonio (Barbarano, Corneto, Gallese, Vasanello e Centocelle). Tanta temerarietà si comprende se si considera l’irrisolutezza del nuovo cardinal legato, Androino di Clugny, e la contemporanea lontananza dell’Albornoz, impegnato nella riconquista delle Marche e della Romagna.

Giovanni, probabilmente, morì nel 1363 in quanto in un documento del 7 settembre di quell’anno è detto: missis noctis tempore Cesenam ad dominum legatum cum litteris domini rectoris continentibus qualiter Iohannes de Vico Prefectus Urbis diem clausit extremum.[26]

IL TIRANNO FRANCESCO

Giovanni lasciò quattro figli; due femmine, Annesina, andata in sposa al figlio di Paoluccio de Carpegnano, e Tradita, moglie di Giovanni dei Contiduca di Pisa; e due maschi, Battista e il primogenito Francesco, il quale ereditò il titolo di Prefetto.[27] Nell’agosto 1364 la compagnia di ventura dell’Annicchino entrò nel Patrimonio e, dopo averla messa a ferro e fuoco, pose la sua sede a Vetralla strappandola ai Di Vico.

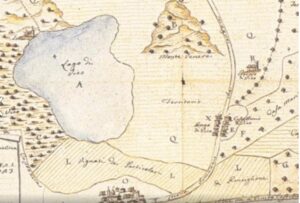

Un passo delle cronache viterbesi afferma che nel 1365: Fu arso el castello di Vicho da’ viterbesi per raccomandamento di Giordano [Orsini] capitano della Chiesa. Questo episodio non è confermato da altre fonti e appare poco coerente con il contesto storico. Tra l’altro, in questo frangente il castello di Vico era affidato alla custodia di un ufficiale pontificio.

Nell’aprile del 1367 il nuovo papa Urbano V disponeva che la rocca di Vetralla, liberata dall’Albornoz, venisse restituita ai Prefetti. Nel giugno dello stesso anno il pontefice rientrava dall’esilio avignonese e sbarcato a Corneto entrava in Viterbo il 9 di quel mese, per poi insediarsi a Roma.

Non mostrando risentimento alcuno contro i Di Vico, il papa riuscì a pacificare quella casata con gli Anguillara e gli Orsini e persino con i romani che reclamavano certi loro diritti su Bracciano.

Ciò nonostante, il Prefetto Francesco non mancò di schierarsi accanto a Perugia quando la città umbra si sollevò contro la Chiesa; ma nella primavera del 1370 il papa assediò Vetralla costringendo il Di Vico alla riconciliazione e alla restituzione del castello di Norchia. A luglio Urbano V volle ricompensare Giovanni di Sciarra Di Vico, che si era mantenuto fedele alla Chiesa, con la restituzione del castello di Vico, fatta eccezione per la torre, la loggia, la cisterna e la porta.[28] A settembre del 1370 il papa tornava ad Avignone e nel 1372 Francesco sposava Perna, figlia di Giordano Orsini, confermando così la tregua tra le due famiglie. Seguirono anni di effettiva concordia con il papato, tanto che nell’estate del 1373 il nuovo pontefice Gregorio XI raccomandava agli ufficiali del Patrimonio di non molestare Francesco e Battista Di Vico per le precedenti condanne in quanto condonate e prive di ogni effetto.

Nel 1375 per la politica dispotica del vicario papale Geraldo di Puy, molte città italiane si ribellarono all’autorità della Chiesa. La prima a levare la testa fu Firenze, imitata nel Patrimonio da Orte, Narni e Montefiascone. A Viterbo la situazione era ancora più critica perché si aggiungevano le prepotenze del dispotico tesoriere papale Angelo Tavernini, così descritte dal Della Tuccia: prestava assai denari e altre robe ad usura, e chi non pagava a tempo li scopriva case e faceva de’mali portamenti. Malgrado le esortazioni del papa da Avignone, i viterbesi inviarono cinque rappresentanti presso Francesco Di Vico per orchestrare la cacciata del Tavernini in cambio della signoria sulla città.

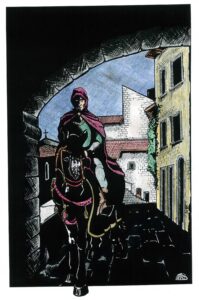

Il 18 novembre 1375 Francesco penetrò di soppiatto a Viterbo dal varco che consentiva al fosso Urcionio di incunearsi oltre le mura,[29] mentre il fratello Battista entrava da S. Sisto travestito da contadino; come furono all’interno della città, assieme a soli 50 armati, si riversarono sulla Piazza del Comune accompagnati da una folla di popolani. Il Taverni fuggì lasciando un manipolo di fanti a presidio della Rocca; iniziò allora un breve assedio che venne interrotto il 25 del mese per il sopraggiungere delle truppe mercenarie di Govanni Acuto, chiamato dal rettore. Seguirono cruenti scontri per le vie della città, ma il condottiero fu costretto a desistere dall’attacco per la predominanza della milizia viterbese e della sua artiglieria. Il 1° dicembre 1375 i priori del Comune, riesumati gli statuti comunali soppressi dall’Albornoz, conferirono la signoria di Viterbo a Francesco Di Vico; alcun giorni più tardi, con l’aiuto di un contingente di fiorentini, la rocca venne espugnata e lasciata alla collera della popolazione che la diroccò.

Il 18 novembre 1375 Francesco penetrò di soppiatto a Viterbo dal varco che consentiva al fosso Urcionio di incunearsi oltre le mura,[29] mentre il fratello Battista entrava da S. Sisto travestito da contadino; come furono all’interno della città, assieme a soli 50 armati, si riversarono sulla Piazza del Comune accompagnati da una folla di popolani. Il Taverni fuggì lasciando un manipolo di fanti a presidio della Rocca; iniziò allora un breve assedio che venne interrotto il 25 del mese per il sopraggiungere delle truppe mercenarie di Govanni Acuto, chiamato dal rettore. Seguirono cruenti scontri per le vie della città, ma il condottiero fu costretto a desistere dall’attacco per la predominanza della milizia viterbese e della sua artiglieria. Il 1° dicembre 1375 i priori del Comune, riesumati gli statuti comunali soppressi dall’Albornoz, conferirono la signoria di Viterbo a Francesco Di Vico; alcun giorni più tardi, con l’aiuto di un contingente di fiorentini, la rocca venne espugnata e lasciata alla collera della popolazione che la diroccò.

Stando alle cronache viterbesi, Francesco pose la sua residenza nel palazzo del Tavernini, che sorgeva accanto alla chiesa di S. Croce, mentre il fratello Battista andò ad abitare in una casa prossima alla fontana del Sepale; il cugino Giovanni di Sciarra viveva, invece, nel palazzo in contrada S. Pietro dell’Olmo e messer Ludovico, suo zio, nella casa di ser Giovannino in contrada S. Simone.[30] Nel frattempo anche Tuscania, Corneto, Amelia e Terni si erano date al Prefetto per sottrarsi alla Chiesa.

A marzo dell’anno successivo i romani, lamentando l’usurpazione di alcuni loro castelli, presero a guerreggiare con i Di Vico e la milizia viterbese guastando le campagne tra Montalto e Tuscania; A Corneto, intanto, i Vitelleschi cacciarono gli uomini di Francesco e conquistarono il governo della città. In breve, molti dei castelli e dei borghi che si erano levati contro il rettore e i suoi ufficiali, si racconciarono con la Chiesa voltando le spalle al Prefetto e ai suoi alleati.

A giugno una lega guelfa, capeggiata dai romani e dalle soldatesche della regina Giovanna di Napoli, venne sconfitta pesantemente a Capranica dalle truppe viterbesi di Francesco ingrossate dai rinforzi mandati da Firenze: vennero pigliati 150 prigioni, cavalli assai e robe.[31]

Nel frattempo Gregorio XI mise fine all’esilio avignonese e decise di rientrare a Roma. Il 5 dicembre 1375 il papa sbarcò a Corneto dove si trattenne per circa un mese, mentre i fiorentini avevano piazzato la loro flotta a presidio di Civitavecchia. A gennaio dell’anno successivo, dopo che il Prefetto aveva occupato anche Bolsena, il papa mandò contro Viterbo un corpo di quattrocento francesi che, tuttavia, vennero sbaragliati e in gran numero fatti prigionieri, compresi 80 nobili e 20 cavalieri dello Speron d’Oro.

Il 17 gennaio 1377 Gregorio XI fece ritorno a S. Pietro e ad aprile scagliò contro Francesco Di Vico l’ennesima censura spirituale. Seguirono diversi scontri e battaglie, tutte favorevoli ai Prefetteschi; ma nell’estate del 1377 la compagnia di ventura dei Brettoni, assoldata dal papa, espugnò Bolsena e scese ad assediare Viterbo. Francesco, uscito in campo aperto per combattere quell’orda mercenaria, subì una rotta tremenda; tuttavia, gli aggressori, paghi del bottino e dei prigionieri fatti, tornarono a Montefiascone e da lì in Umbria.

A causa di questo continuo stato di guerra, Viterbo viveva un periodo di profonda carestia, cosi che il Prefetto fu costretto a saccheggiare le terre attorno a Vitorchiano portandone oltre 600 some di biade, oltre a una grande quantità di legumi e di lino. In una di queste scorribande i cronisti ricordano che si fece uso di bombarde e che gli artiglieri erano due viterbesi, Spirito di Andreuccio del Boscio e Petruccio di Gianni Speziale. Si tratta di una delle prime menzioni di artiglieria in Italia. L’amara sconfitta inflitta dai Brettoni ed il crescente malumore dei viterbesi, convinsero Francesco Di Vico a trattare un accordo col papa e per questo inviò, in segreto dei fiorentini, alcuni ambasciatori a Roma. I lunghi e complessi negoziati si conclusero il 30 ottobre 1377 e fissarono la rifusione dei romani mediante la cessione dei castelli di Carcari, Trevignano e del Sasso; Francesco mantenne il titolo prefettizio e i diritti feudali su Civitavecchia e Rispampani, salvo un tributo da pagarsi all’Urbe. Il 27 dicembre Gregorio XI emanò la bolla di assoluzione dei Di Vico e delle città che avevano aderito all’insurrezione, a cominciare da Viterbo. A sugello della pace, il pontefice battezzò una delle figlie di Francesco, che ebbe il nome di Gregoria.

Alla morte di Gregorio XI (27 marzo 1378) seguì il cosiddetto “grande scisma” che inizialmente contrappose Urbano VI e l’antipapa Clemente VII. Francesco Di Vico, che continuava a signoreggiare su Viterbo, entrò in urtò con Urbano perché questi non voleva riconoscergli alcuni capitoli del trattato di pace stipulato con Gregorio XI, quindi si avvicinò al partito che aveva eletto l’antipapa. Urbano VI incitò segretamente i guelfi viterbesi a rivoltare il governo della città; la sommossa scoppiò a maggio ma venne prontamente sedata dal Di Vico: fu levato rumore in Viterbo contro il Prefetto, che ottenne vittoria e pigliò molti viterbesi e molti fuggirono.[32] Il papa, per tutta risposta, fece imprigionare la moglie e la figlioletta di Francesco, che erano in quei tempi a Roma; anche gli ambasciatori che furono mandati a trattare la loro liberazione vennero tratti nelle carceri pontificie. Come rappresaglia, il Prefetto occupò i castelli maremmani di Ancarano e Castel Glorio; il 20 novembre il papa lo scomunicò e lo privò del titolo prefettizio.

A sostegno del Di Vico e dell’antipapa vennero ingaggiate le bande mercenarie dei Brettoni che si diedero a saccheggiare le campagne e i castelli del Patrimonio fedeli ad Urbano. Dal canto suo, il papa ricorse all’aiuto della compagnia di Alberico da Barbiano, che il 29 aprile 1379 inflisse una devastante sconfitta ai Brettoni; il giugno successivo, unitosi alle milizie romane, il capitano di ventura si diede a devastare le campagne attorno a Viterbo, inducendo il Prefetto a rimanere arroccato per quasi due mesi nella città. Per approvvigionare Viterbo il Prefetto fece scorreria nelle terre dei suoi nemici, giungendo a Ronciglione, feudo degli Anguillara, Corneto, Tuscania, Bracciano e Vitorchiano. Ciò nonostante, i viterbesi erano ridotti alla fame e i cronisti annotano che nel 1380: “Fu si gran carestia che valse el grano 32 libre la soma et poco se ne trovava. … se mangiava el sangue del macello et erba senza pane, et era sì grande la guerra che le donne andavano fuore a recare li frutti et niuno cittadino usciva fuore da la porta per paura de non esser pigliato”.[33]

Per finanziare le sue truppe, Francesco impose continue tassazioni, soprattutto a danno degli ecclesiastici. Sempre stando alle Cronache, il clero cittadino fu costretto a pagare 5.000 fiorini; in particolare, il capitolo di S. Angelo sborsò 476 fiorini e 2 suoi canonici, poiché renitenti, furono arrestati, mentre il monastero della Trinità, per soddisfare le richieste del tiranno, dovette fondere un ex voto d’argento di 14 libbre, che il Comune aveva donato alla Madonna Liberatrice.[34] Francesco provò a rimpinguare le sue casse facendo battere alla zecca di Viterbo una nuova moneta, i bolognini e i quatrinelli, a danno dei denari papali che furono deprezzati con un apposito bando.

Sostenitrice di Urbano VI e preoccupata per certe incursioni dei Brettoni al soldo del Prefetto, la repubblica di Siena nel 1383 inviò nel Patrimonio il suo esercito condotto da Guido d’Asciano. A maggio i senesi depredarono le campagne del viterbese ed entrarono ad Acquapendente, dove arrestarono Ludovico Di Vico e lo giustiziarono.[35] Il 12 giugno il Prefetto, rafforzato da contingenti mercenari, affrontò in campo aperto l’armata senese e la distrusse, requisendo 1.000 cavalli. Duramente colpita, Siena chiese ed ottenne la pace. Approfittando della guerra di successione al trono di Napoli, nella quale era indaffarato il papa, il Prefetto Francesco si diede a spadroneggiare nel Patrimonio, conquistando in successione Montefiascone, Montalto, Tuscania e Corneto. Nel giugno 1386 il vicario papale Tommaso Orsini, Cardinale di Manoppello, fu inviato da Urbano VI a contrastare il Di Vico. Nonostante una prima sconfitta presso Civitella d’Agliano, il cardinale riprese la rocca di Montefiascone e Corneto. Nel maggio del 1387 l’esercito della Chiesa, potenziato da milizie romane, si apprestava ad assediare Viterbo, all’interno della quale si era fortificato Francesco e le sue soldataglie Brettoni.

Stanco della miseria portata guerra e aizzato dagli infiltrati papalini, il 5 maggio 1387 il popolo viterbese si levò contro il suo signore e lo costrinse ad asserragliarsi nel palazzo in piazza S. Silvestro. Ma la torma di rivoltosi fu respinta dagli scherani di Francesco fino alla piazza del Comune dove venne dispersa con la forza. Della Tuccia riporta così l’episodio: “Li viterbesi levarono gran rumore … Il prefetto, che stava in casa sua, si difese e vinse la piazza del Comune”. L’altro cronista D’Andrea precisa, invece, che il Prefetto stava in Casalotto; questa curiosa denominazione rinvia forse all’aspetto severo e massiccio dell’edificio di Piazza S. Silvestro, senz’altro il meglio munito e difendibile tra tutte le residenze cittadine dei Di Vico.

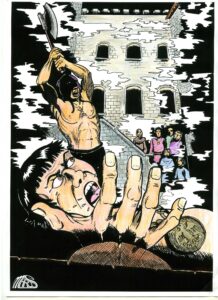

Tre giorni più tardi, il Prefetto ebbe l’infausta idea di inviare il grosso dei suoi uomini a perlustrare le campagne; così sguarnito, venne travolto da una nuova insurrezione; stavolta i viterbesi rovesciarono l’esigua soldataglia del Prefetto, il quale cercò scampo fuggendo in una casa di contrada S. Biagio; venne però raggiunto da Angelo di Palino Tignosi che lo uccise e ne trascinò il corpo sulla piazza del Comune (8 maggio 1387). Il cadavere venne esposto al ludibrio dei passanti con la testa poggiata tra le natiche di un cavallo morto: “un fuoruscito … Angelo Palino di casa Tignosini, andò a trovare il prefetto e lo uccise e lo fe’ cascare da un ponticello [profferlo] sopra l’orto: poi lo fe’ trascinare in piazza del Comune e stette in terra: teneva lo stocco nel culo del suo cavallo, che l’era stato ammazzato. La sera lo portarono via li frati di S. Francesco nudo nel cataletto”.[36]

Il popolo, ebro della vittoria, saccheggiò le case dei Prefetteschi e dei loro alleati e si diede a scalpellare tutti gli emblemi e gli stemmi della casata che campeggiavano in città.[37] Sopravvisse alla distruzione solo lo scudo murato sul palazzo di piazza S. Silvestro, raffigurante l’aquila imperiale e le otto sfere allegoria dei pani che, secondo la tradizione, i fornai romani dovevano ai Prefetti come tributo giornaliero.[38]

Il 10 maggio Viterbo apriva le sue porte al cardinale Orsini e si sottometteva alla Chiesa; seguaci e parenti del Prefetto furono costretti all’esilio.

IL DECLINO DELLA DINASTIA

Alla morte di Francesco, la moglie e le due figlie vennero trasferite a Roma e richiuse in un monastero.[39] L’unico figlio maschio, Rolandino, probabilmente morì prematuramente, sicché il titolo di Prefetto passò al cugino Giovanni di Sciarra Di Vico, marito di Anastasella di Orso Orsini.

A Viterbo la carestia continuava a straziare la popolazione, mentre i già magri raccolti venivano compromessi dalle ripetute schermaglie che contrapponevano le milizie pontificie alle ultime frange di Brettoni assoldate dal Prefetto. A nulla valsero le suppliche inviate dalle autorità cittadine al nuovo papa Bonifacio IX, il quale nel 1389 si limitò a concedere alcune modeste rendite relative a beni del defunto Francesco Di Vico, da impiegare per il mantenimento di una guarnigione che proteggesse coltivazioni.

A quella drammatica situazione seguirono diversi tentativi di insurrezione popolare che, inneggiando alla pace e alla concordia, si proponevano, in realtà, di cacciare i rappresentanti del Comune e gli ufficiali del papa; durante una di queste agitazioni, la fazione ghibellina invitò il cardinal Pileo a prendere possesso della città nel nome dell’antipapa Clemente VII; il che avvenne il 23 ottobre 1390. Tuttavia, nel volgere di pochi mesi il Pileo rimise Viterbo nelle mani di Bonifacio IX; ne scaturì una violentissima rivolta contro il cardinale che fu costretto alla fuga.

Quale conseguenza di questi intricati rivolgimenti, la popolazione decretò di affidare il governo della città al Prefetto Giovanni Sciarra. Questi entrò trionfalmente in città per porta S. Lucia il 10 febbraio 1391, subito insediandosi nel palazzo di S. Sisto, già dimora dei legati pontifici. Quindi cacciò i nemici della sua famiglia e diroccò loro le case, in particolare quella dei Gatti in piazza S. Stefano; nel volgere di pochi mesi, grazie alle armate dei Brettoni, avviò una campagna di riconquista di alcuni vecchi possedimenti della Tuscia.

Per fermare l’ascesa di Giovanni Sciarra, papa Bonifacio IX imbastì ad una precipitosa aggressione di Viterbo con l’ausilio della milizia romana. Dopo alcuni attacchi e una flebile tregua, lo scontro decisivo si consumò il 12 maggio 1393 sulla strada per Montefiascone e segnò una clamorosa vittoria dell’armata romano-papale.[40] Sebbene costretto ad un’umiliante resa, Giovanni Sciarra mantenne il governo di Viterbo come vicario papale protempore; i sui familiari, dal canto loro, erano riusciti a conservare la soggezione delle importanti piazzeforti di Civitavecchia, Vetralla e Blera.

A maggio del 1396 il papa reclamò la definitiva riconsegna di Viterbo alla Chiesa, ma al rifiuto di Giovanni Sciarra fece nuovamente assediare la città dal fratello Andrea Tomacelli, Capitano generale del Patrimonio. Di fronte a quel dispiegamento di forze, il Prefetto decise di accettare senza ulteriori resistenze le condizioni di Bonifacio IX; abbandonò Viterbo e, da allora, nessun Di Vico ebbe più la signoria della città.

Si ritirò nella poderosa rocca di Vetralla, dove fu raggiunto dai viterbesi che lo avevano appoggiato, quali i Lanfanelli, i figli di messer Scardavone e Andrea Capocci. Fu completamente amnistiato per le sue usurpazioni, inoltre, il papa gli riconobbe, fino alla terza generazione, i feudi di Civitavecchia e di Norchia in cambio del censo annuo di un falcone da offrirsi nella festa dei Ss. Pietro e Paolo.

Nonostante i trattati sottoscritti, Giovanni Sciarra continuò a costituire una spina nel fianco per l’autorità pontificia nel Patrimonio; lo si trova, tra l’altro, alleato di Jean Jandon De Grammont, il mercenario che aveva occupato la rocca di Soriano e che, a capo di alcune masnade di Brettoni, depredava i paesi circostanti.

Alla morte di Bonifacio IX, il Di Vico sostenne la politica espansionistica di Ladislao di Napoli a danno del debole Innocenzo VII. Quando il 13 agosto 1406 fra papa e re si addivenne ad un accordo, nei capitoli di pace sottoscritti il nome di Giovanni appare elencato tra i sodali di Ladislao.[41]

Nell’aprile 1408, nel tentativo di ricomporre lo scisma, il nuovo papa, Gregorio XII, si spostò in Liguria per incontrare l’antipapa Benedetto XIII; fu allora che Ladislao approfittò di quell’assenza per occupare Roma, favorito nella sua azione dal Prefetto che gli mise a disposizione il porto di Civitavecchia.

Dai lavori conciliari di Pisa del 1409 scaturì l’elezione di un ulteriore antipapa, Alessandro V, che si aggiunse ai due contendenti ancora in carica.[42] Alessandro V per legittimare la sua elezione volle insediarsi a Roma e per riconquistare la città ed il Patrimonio si strinse in lega con Firenze, Siena e Luigi d’Angiò. L’esercito pontificio avanzò dalla Toscana ottenendo l’obbedienza di tutte le città, fino a giungere alle porte di Roma che venne liberata da Ladislao di Napoli nel mese di dicembre. Solo il Prefetto oppose un’ostinata resistenza dalla sua piazzaforte di Civitavecchia.

A seguito dell’improvvisa morte di Alessandro V, nel maggio del 1410 venne eletto suo successore il cardinale Baldassarre Cossa, che assunse il nome di Giovanni XXIII. Ad aprile dell’anno successivo questi ingaggiò le soldatesche di Braccio di Montone per assediare Civitavecchia, ma il Di Vico seppe difendersi con successo anche grazie ai rifornimenti assicuratigli da Ladislao.

In questo periodo Giovanni Sciarra riuscì a rientrare temporaneamente a Viterbo dopo l’esilio al quale era stata costretta la sua famiglia; lo dimostrerebbero tre sue lettere che, sebbene non rechino l’anno, furono rilasciate dalla città (datum Viterbii).[43] Quasi certamente, il ritorno del Prefetto era stato reso possibile dall’insurrezione che nel settembre del 1409 aveva imposto come nuovo maggiorente Francesco di Gianni detto Lanciotto, esponente della fazione Maganzese, acerrimo nemico della consorteria dei Gatteschi.[44] Nel giugno 1413 il re di Napoli entrò nuovamente a Roma, obbligando Giovanni XXIII a ritirarsi sotto la protezione della Repubblica Fiorentina. Anche Viterbo si piegò a Ladislao e i Gatti tornarono al potere cacciando Lanciotto dei Gianneschi; a seguito di questi fatti il Prefetto, probabilmente, dovette abbandonare la città. Il 6 agosto 1414 re Ladislao morì e gli subentrò la sorella Giovanna, la quale raggiunse la pace con Giovanni XXIII ed inviò nel Patrimonio l’armata di Muzio Attendolo Sforza affinché riportasse tutte le città sotto il vessillo della Chiesa. Anche Viterbo si sottomise il 25 gennaio 1415, ricevendo l’assoluzione per l’adesione a Ladislao.

Per avere sporadiche notizie di Giovanni Sciarra bisognerà attendere l’estate del 1417. Lo ritroviamo coinvolto nella cospirazione ordita dal cardinal Stefaneschi per riportare a Roma l’antipapa avignonese Benedetto XIII in cambio di 40.000 fiorini; una parte di quella somma doveva andare al Prefetto per l’uso del porto di Civitavecchia come caposaldo per l’avanzata verso l’Urbe. Ma il disegnò fallì prima ancora di iniziare per l’immediato intervento dello Sforza, che nel frattempo aveva preso pieno possesso di Roma.

L’11 novembre 1417 si concluse lo scisma d’Occidente con l’elezione di Martino V, Oddone Colonna, che s’insediò in Roma il 28 settembre del 1420. L’iniziale ostilità del Prefetto, ben arroccato nella sua strategica Civitavecchia, venne vinta dal pontefice due anni più tardi; il 18 aprile 1422 Martino V prosciolse Giovanni Sciarra da tutte le condanne accumulate negli anni e lo riammise in tutti gli uffici e gli onori persi durante lo scontro la Chiesa. Seguì un periodo di profonda concordia con il papato romano e le notizie sul Di Vico si fanno sempre più rarefatte; l’ultima sua menzione risale al luglio 1424 ed è contenuta in una lettera con cui Martino V chiese ai tuscanesi di soccorrere il Prefetto a Civitavecchia perché minacciato dai pirati catalani. Probabilmente morì qualche anno più tardi, lasciando suo erede il figlio Giacomo Di Vico.[45]

Le prime informazioni legate a Giacomo lo presentano come fedele alleato dei Colonna, la famiglia romana che aveva preso le armi contro il neo eletto papa Eugenio IV.[46] Il 25 maggio 1431 Paolo Colonna, dopo aver razziato le campagne attorno a Viterbo e Tuscania, venne intercettato dalle milizie viterbesi alle falde del monte Fogliano, presso Vetralla, ma fu soccorso dal Prefetto Giacomo che uccise molti viterbesi e altri ne trasse in prigione: … il prefetto si scoprì nemico del papa e uscì fuori con tutte le genti sue contro Viterbesi, che non si guardavano da lui, e miseli in rotta, e ne furono pigliati assai … che fra Viterbesi e Tuscanesi furono 128 prigioni.[47]

Giacomo dominava, oltre alle roccaforti di Civitavecchia e Vetralla, i castelli di Vico, Tolfa Nuova, Casamala, Carbognano, Caprarola, Vignanello, S. Giovenale, Blera, Norchia, Ancarano e Vallerano; non pago nel luglio 1431 occupò Fabrica sottraendola alla Chiesa. La sua temeraria spavalderia fu denunciata dai viterbesi in una missiva indirizzata al vice camerlengo papale in cui si denunciava che il Prefetto aveva fatto dipingere in ogni suo feudo lo stemma di Antonio Colonna e del duca di Milano, entrambe irriducibili avversari di Eugenio IV.[48]

Ma l’astro di Giacomo tramontò impietosamente quando il 22 settembre i Colonna furono costretti a riconciliarsi col papa rendendo tutte le terre sottratte alla Chiesa. Giacomo rimase così solo contro Eugenio IV.

Nell’autunno del 1431 le truppe mercenarie al soldo del papa colpirono la difesa del Prefetto su tre fronti; l’armata del Fortebraccio espugnò in successione tutti i maggiori castelli sorvegliati dai Di Vico (Casamala, Caprarola, Fabrica, Carbognano, Vallerano e Vignanello); Everso degli Anguillara assaltò Vico e la rase completamente al suolo; gli uomini di Ranuccio Farnese e di Menicuccio dell’Aquila, sotto il comando di Giovanni Vitelleschi, assediarono Vetralla obbligando Giacomo di Vico a rifugiarsi nella rocca di Civitavecchia. Qui il Prefetto fu circondato dall’esercito pontificio da parte di terra e dalla flotta veneziana per mare e, dopo alcuni giorni di resistenza, fu costretto alla resa (gennaio 1432). Gli accordi di pace stabilirono che Giacomo fosse spogliato di tutti i suoi feudi, ma che gli fosse risparmiata la vita, assieme a quella dei suoi familiari; inoltre, gli fu riconosciuto un indennizzo di 4.000 fiorini e un salvacondotto per Siena, città al cui servizio si pose come mercenario con 300 cavalli. Della Tuccia racconta che i viterbesi furono assai compiaciuti di quella disfatta, tanto che per l’occasione fu coniata una “burlata”, un motteggio derisorio, che diceva: Omne pensiero falla/Al prefetto superbo/Volea disfar Viterbo/Or si tolta Vetralla.

Nell’agosto 1432 Eugenio IV sguinzagliò ai confini della bassa Toscana alcuni mercenari perché danneggiassero il contado attorno a Siena, città che aveva accolto re Sigismondo di Boemia, sceso in Italia per cingere la corona imperiale.[49] La repubblica senese decise, allora, di finanziare Giacomo Di Vico affinché ingaggiasse una guerriglia contro le soldatesche pontificie; fu così che il Prefetto, forte di 400 fanti, rioccupò Vetralla, Blera, Casamala, Caprarola, Vignanello, Vallerano e Tolfa Nuova.

A Settembre il Fortebraccio, il Farnese, l’Anguillara e altri condottieri pontifici si riunirono a Viterbo e da qui avviarono una spedizione per espugnare la gran parte dei castelli del Di Vico; quello di Vallerano, che aveva opposto un’ostinata resistenza, fu completamente scaricato e razziato dai viterbesi e dai canepinesi per ordine del papa.

Lamentando il mancato pagamento delle sue truppe da parte di Eugenio IV, il Fortebraccio non volle consegnare alla Chiesa le terre tolte al Prefetto; per questo motivo si scatenò una cruenta guerra che nell’agosto 1433 vide l’ingresso di Giacomo Di Vico e dei suoi cavalieri al fianco del Fortebraccio. Conquistata Vignanello, l’anno successivo, il Prefetto riuscì a riportare sotto il suo dominio Carbognano, Vallerano, Casamala, La Tolfa e Caprarola, città quest’ultima che divenne la sua temporanea residenza. Nel 1435, rotta l’alleanza con il Fortebraccio, Giacomo si aggregò alla compagnia di Francesco Sforza, con l’aiuto della quale riprese Vetralla.[50]

Il successivo maggio, Everso degli Anguillara colpì a tradimento portando terribili scorrerie nei territori del Prefetto; questi, temendo un’aggressione anche da parte dei viterbesi, inviò al Comune una missiva nella quale chiedeva rassicurazioni: Credo agiate sentito chome heri el conte Everso curse le terre nostre sotto la tregua facta … Et perché tra voi e noi sonno promissioni di non offendere l’un l’altro, che prima non si facci noto tre di; come homo che vorria schifare ogni errore, e quel che promettessi, vorria prima morire che non observarlo, vorria sentire di vostra intensione, si intendete offendermi o nò.[51] Il comune rispose ambiguamente di non poter assumere alcun impegno in quanto ogni sua azione discendeva dalla volontà del papa, ma che comunque avrebbe sempre rispettato il preavviso di tre giorni in caso di attacco.

Intanto Eugenio IV ordinò al cardinale Giovanni Vitelleschi, Commissario del Patrimonio e capo dell’esercito pontificio, di allestire una campagna che abbattesse definitivamente Giacomo. Per fiaccare gli armati del Prefetto e suscitare l’ostilità dei suoi sudditi, per prima cosa il cardinale fece razziate ogni sua terra; tutto il grano e gli animali predati vennero condotti a Viterbo ed inutilmente Giacomo cercò di intimidire i priori della città minacciando una guerra ad oltranza: Mò m’avete offeso, toltomi lo grano et li altre cose … io mi vendicarò di voy con tucto el mio potere; et quanno non potessi far altro, farò guerra mortale, et, se non mi basterà el dì, verrò di nocte, solo et accompagnato, con fuocho et con veneno, et con quanto si potesse di male excogitare.[52]

Intanto Eugenio IV ordinò al cardinale Giovanni Vitelleschi, Commissario del Patrimonio e capo dell’esercito pontificio, di allestire una campagna che abbattesse definitivamente Giacomo. Per fiaccare gli armati del Prefetto e suscitare l’ostilità dei suoi sudditi, per prima cosa il cardinale fece razziate ogni sua terra; tutto il grano e gli animali predati vennero condotti a Viterbo ed inutilmente Giacomo cercò di intimidire i priori della città minacciando una guerra ad oltranza: Mò m’avete offeso, toltomi lo grano et li altre cose … io mi vendicarò di voy con tucto el mio potere; et quanno non potessi far altro, farò guerra mortale, et, se non mi basterà el dì, verrò di nocte, solo et accompagnato, con fuocho et con veneno, et con quanto si potesse di male excogitare.[52]

Il 13 giugno 1435 l’esercito papale marciò improvvisamente su Vetralla saccheggiando il suo contado; abbandonato dai suoi alleati e vedendosi ormai perduto, il Prefetto cercò di mediare una tregua, ma ogni speranza di accordo fallì di fronte alla risolutezza del Vitelleschi, il quale rispose sequestrando un gran numero di donne vetrallesi sorprese a lavorare nei campi: il Patriarca fe fare un correria a Vetralla e fe pigliare quante femine potero trovare, onde in un dì ne furono menate prigioni a Viterbo 50 femine.[53] Ancora una volta, il Prefetto si dolse con i viterbesi, ma non ottenne che un’altezzosa risposta con cui si annunciava la prossima e definitiva sua sconfitta. Ed in effetti, il 31 agosto alcuni vetrallesi tradirono il loro signore e spalancarono le porte del borgo alle truppe del Vitelleschi; il Prefetto tentò una flebile difesa dalla sua rocca, ma subito capitolò. Giacomo e i suoi giovani figli furono portati nel carcere di Soriano e il 28 settembre venne giustiziato mediante decapitazione sulla piazza del paese. Secondo le sue volontà, il corpo venne deposto nella chiesa viterbese di S. Maria in Gradi, dove riposavano molti suoi avi.

Con la morte di Giacomo, la famiglia perse definitivamente ogni diritto sulla carica prefettizia.[54] Il patrimonio feudale dei Di Vico tornò in gran parte alla Chiesa, ma della spoliazione beneficiarono anche gli Anguillara, gli Orsini e i Farnese; anche Viterbo ebbe la sua fetta di bottino con i castelli di Vallerano e San Giovenale. Un ultimo fugace tentativo di risollevare le sorti della famiglia si ebbe con Sicuranza e Menelao, due dei quattro figli naturali di Giacomo,[55] che nel 1457 sottrassero con le armi Caprarola agli Anguillara. La loro signoria durò, con alterne vicende, fino al 1464, quando i fratelli Deifobo e Francesco Anguillara ripresero il borgo. Sicuranza e Menelao continuarono a servire la Chiesa come soldati di ventura fino ai loro ultimi giorni; il primo morì nel 1472 e il secondo nel 1485. Con essi si concluse la plurisecolare storia dei Prefetti Di Vico.

Articolo curato da Sermarcus Demontfort

disegni di Marco Serafinelli

_______________________

Bibliografia principale

- Pinzi, Storia della città di Viterbo

- Signorelli, Viterbo nella storia della Chiesa

- Calisse, I Prefetti di Vico

- Gregorovius, Storia di Roma nel Medioevo

- Berardozzi, I Prefetti, una dinastia signorile tra impero e papato (secoli XII-XV)

- Wickhan, Medieval Rome: stability and crisis a city, 900-1150

- Antonelli, Una relazione del Vicario Generale del Patrimonio a Giovanni XXII in Avignone, in L’Opera completa di Mercurio Antonelli, vol. I

- Antonelli, Vicende della dominazione pontificia nel Patrimonio, in L’Opera completa di Mercurio Antonelli, vol. II

- Ciampi, Cronache e Statuti della Città di Viterbo

_____________________

[1] Lo si deduce dal diploma dell’11 marzo 1316 con cui il vicario riconobbe l’aiuto dei viterbesi: “tempore regiminis … magnifici viri domini Manfredi De Vico alme urbis prefecti illustris Defensoris Populi et Communis civitativs Viterbii.”

[2] “Pace et in concordia facienda simul cum comuni Urbis Veteris et cum Prefecto et comuni Viterbii”. Capitoli di pace del 1 ottobre 1316. Fumi, Codice Diplomatico della Città d’Orvieto, doc. 626.

[3] Antonelli, Una relazione del Vicario Generale del Patrimonio a Giovanni XXII in Avignone, p. 14.

[4] Un teste nel Processo delle Corniente accenna alla cacciata di Silvestro sostenendo che questi ricoprì la carica di difensore eixcepto tempore quo fuit repulsus per Prefectum. Signorelli, Viterbo, I, p. 341, n. 8.

[5] Gregorovius, Storia di Roma, IV, p. 76.

[6] D’Andrea, Cronica, p. 93.

[7] Nel novembre 1331 un gruppo di armati della fazione gattesca fece irruzione in città ma fu respinto. Nel settembre del 1332 Faziolo e i viterbesi sbarrarono le porte di Viterbo al cardinale Orsini e al rettore del Patrimonio, in quanto sospettati di tramare con Lando Gatti, figlio di Silvestro. Pinzi, Storia, III, p. 179. Intanto Faziolo andava facendo scorrerie contro città e castelli della Tuscia (Graffignano, Bomarzo, Abbazia del Ponte e Vasanello). Berardozzi, I Prefetti, pp. 113-114.

[8] Liber quatuor clavium, doc. 462.

[9] Nell’atto stipulato di sottomissione del 1322, Faziolo compare solo come “Magnificus et potens vir Fatiolus de prefectis”. In un successivo documento del 7 marzo 1334, si torna a nominarlo come “Magnificus vir Fatiolus de Praefectis Viterbii dominus”.

[10] Della Tuccia, Cronaca, p. 34.

[11] Il suo dominio incontrastato fu interrotto solo per pochi mesi nel 1341 da Lando Gatti che occupò la città con le armi e costrinse Giovanni alla fuga.

[12] Il fratello di Giovanni, Ludovico, sposò Vannozza, figlia di Andrea Orsini, quindi sposò in seconde nozze Francesca di Pietro Colonna. L’altro fratello, Pietro, si unì a Maria, figlia del conte Orso degli Anguillara; quest’ultima nel 1372, ormai vedova, ottenne da un tribunale romano i castelli di Trevignano, Casamala, Caprarola e metà di quello di Vico, che furono riscattati due anni dopo dal cognato Ludovico Di Vico. Un altro figlio di Orso degli Anguillara, Domenico, ebbe in moglie Elisabetta, giovane erede dello stesso Prefetto, come documentato da una dispensa papale del febbraio 1344 (Reg. Vat. n. 159, e. 320b).

[13] Pinzi, Storia, III, pp. 210-213.

[14] Lettera del 22 agosto 1346 con cui il papa scriveva da Avignone ai suoi ufficiali nel Patrimonio. Calisse, I Prefetti di Vico, p. 71.

[15] Facevano parte della lega guelfa gli Orsini, i Vitelleschi di Corneto, i Farnese, i Baglioni di Castel Piero, Bertolo di Tessennano e il Comune di Orte. Il luogo in cui si svolge la battaglia è sconosciuto. Pinzi, Storia, III, p. 213-214.

[16] Cesenate, La Vita di Cola di Rienzo, p. 94.

[17] Arch. Com., doc. n. 506.

[18] Il fallimento dell’assedio fu imputato all’improvvisa morte de rettore per una caduta da cavallo; nessuno degli altri ufficiali papali fu in grado di continuare l’impresa e preso la lega guelfa si sciolse.

[19] Il Comune di Orvieto, temendo le sortite dei Monaldeschi fuoriusciti, diede la signoria della città all’arcivescovo di Milano Giovanni Visconti, il quale inviò un contingente di soldati guidati da Tanuccio degli Ubaldini. Questi, vedendo la debolezza della fazione al governo, si accordò con i Monaldeschi e con Giovanni di Vico, ai quali consegnò la città dietro il pagamento di denaro.

[20] “Disceso ’l legato don Gilio nel Patrimonio, venne a Montefiascone, Acquapendente, e Bolzena; tutte si arrendero; le altre terre teneva occupate Gianni di Vico prefetto di Viterbo; ancoteneva Terani, Amelia, Nargni, Orvieto, Viterbo, Marta, e Canino; era magno, e bussava per corrompere Perusia. … Come furo insiemora ’l legato disse: “prefetto che vuoi tu?” Lo prefetto rispose: “ciocchè piace a te”; lo legato disse: “voglio che tu rendi a la Chiesa il suo, e tengati ’l tuo”; lo prefetto disse:” voglio farlo volontìeri: sono contento”; e ’n ciò pose ’l suo sigillo ne la carta con li capitoli scritti, e dièo la volta in reto a Viterbo”. Cesenate, La Vita di Cola di Rienzo, p. 228.

[21] Certe cronache riportano che il Prefetto, dopo aver firmato la tregua, abbia esclamato: “non ne voglio fare covelle … ’l legato ha cinquanta preti fra compagni e cappellani. Li miei ragazzi bastano a contrastare a li preti suoi”. E pare che il Cardinale Albornoz abbia replicato: “bene si vedrà che i miei preti saranno più valorosi, che ’l prefetto co’ suoi ragazzi”. Ibidem.

[22] “bestie monstruose de puteo fetoris egresse, videlicet Johannis de Vico elata cornua, in quibus blasphemie nomina scripta sunt.” Lettera di Innocenzo IV da Lione del 24 marzo 1354.

[23] Il 30 marzo fu sotto le mura di Viterbo, ma le autorità cittadine gli rifiutarono ospitalità, così come già avvenuto ad Orvieto.

[24] Il 22 aprile è attestato a Siena; tra maggio e giugno a Pisa. La pensione venne concessa da Pietrasanta di Lucca.

[25] La fallita rivolta venne anticipata dallo spargimento di piccole aquile di carta, simboli dell’impero e del prefetto, per le vie della città: seminaverunt aquilas papireas per Viterbium prò subversione status ecclesie.

[26] Antonelli, Vicende della dominazione pontificia nel Patrimonio, p. 171.

[27] Il 23 aprile 1366, in una lettera dell’imperatore Carlo IV ai fiorentini, si legge che sospendessero il pagamento del vitalizio annuale al defonto Prefetto; tuttavia, l’anno dopo l’imperatore riconosceva lo stesso diritto agli eredi di Giovanni.

[28] 25 luglio 1370: … eidem Iohanni [quondam Sciarre de Prefectis de Vico ] medietatem rocche prefate, exceptis turri, loggia, cisterna et porta rocche que ad prefatam Ecclesiam totaliter pertinent, sine more dispendio restitui facias cum effectu, ac eundem permittas et permitti facias ipsius pacifica possessione gaudere.

[29] Era all’altezza dell’odierna via Rosselli.

[30] D’Andrea, Cronica, p. 101.

[31] Della Tuccia, Cronaca, p. 37.

[32] Della Tuccia, Cronaca, p. 38.

[33] D’Andrea, Cronaca, p. 108.

[34] Bussi, Historia, p. 213.

[35] Ludovico era stato inviato ad Acquapendente dal Prefetto per cercare di organizzare una sollevazione contro i sensi, ma il piano fallì.

[36] Della Tuccia, Cronaca, p. 40.

[37] Pinzi, I principali monumenti di Viterbo, p. 73. La tradizione vorrebbe che uno di questi stemmi cancellati sia quello posto su Palazzo Poscia, in via Saffi.

[38] Sulla tomba di Briobris, nella chiesa di S. Francesco a Vetralla, le sfere araldiche sono sette.

[39] Nel 1395 la figlia Giacoma fu liberata e data in sposa a Andrea Tomacelli, fratello di papa Bonifacio IX; morì tre anni dopo.

[40] L’iniziale attacco portato dei romani da Poggio della Jella (odierno Barco) fino a S. Sisto fu respinto; quindi, gli assalitori si spostarono in direzione del Fosso Rianese dove furono intercettati dalla cavalleria brettone del Prefetto. Con un improvviso capovolgimento di fronte, i romani ebbero la meglio uccidendo cento nemici e mettendo in fuga il resto. Pinzi, Storia, III, p. 453.

[41] …. Item quod idem rex non possit.. . . facere aut ceptam continuare aliquam guerram, seu volentibus prosequi . . . prestare consilium vel assensum modo aliquo seu forma, et maxime contra infrascriptos, videlicet …. almam Urbem, provincias …. Patrimoni b. Petri in Tuscia …. Johannem de Vico alme Urbis prefectum, Franciscum et Nicolaum Anguillare et Crapacee comites.

[42] Con l’intento di risolvere lo scisma d’Occidente, il concilio riunito a Pisa nel 1409 dichiarò decaduti Gregorio XII e Benedetto XIII, eleggendo un terzo papa, Alessandro V. La maggioranza dei monarchi europei riconobbe l’elezione; tuttavia i re di Napoli, Polonia e Baviera rimasero fedeli a Gregorio, mentre la Spagna e la Scozia continuarono a sostenere Benedetto. In realtà, lo scisma, iniziato nel 1377, si concluse solo nel 1417 a seguito delle decisioni del concilio di Costanza che imposero la deposizione di Giovanni XXIII (succeduto a Alessandro V), Gregorio XII e Benedetto XIII e l’elezione del nuovo ed universale pontefice Martino V.

[43] Erano datate 6 e 24 marzo e 7 aprile ed erano inviate dal Prefetto ai rappresentanti di Siena. Calisse, I Prefetti, p. 575.

[44] Signorelli, Viterbo, II, p. 19-22.

[45] La prima notizia del nuovo Prefetto di Vico è del 24 febbraio 1430.

[46] Appena eletto papa, Eugenio si era schierato con gli Orsini a danno dei Colonna, i quali avevano ottenuto ampi benefici durante il pontificato del loro parente Martino V. Il 23 aprile 1431, Stefano Colonna, Principe di Salerno, arrivò a sferrare un attacco militare nel cuore di Roma, ma il papa riuscì a scacciarlo assieme a tutti i suoi familiari.

[47] Della Tuccia, Cronaca, p. 54.

[48] Pinzi, Storia, p. 573.

[49] Sigismondo era in Italia sin dal novembre 1431; aveva cinto la corona ferrea a Milano e si apprestava a scendere fino a Roma per quella imperiale forte dell’alleanza con il duca di Milano e della famiglia Colonna. Suoi avversari, invece, erano Firenze e Venezia, nonché il papa. Rimase a Siena per nove mesi mentre trattava con Eugenio IV per la questione dell’investitura in S. Pietro. L’anno successivo, i negoziati produssero una pacificazione tra tutte le parti in lotta e a maggio il re poté finalmente fare il suo ingresso in Roma.

[50] La figlia di Giacomo, Narda, andò in sposa a Micheletto Attendolo, parente dello Sforza e suo luogotenente.

[51] Lettera del 14 maggio 1435 ai Priori di Viterbo. Pinzi, Storia, III, p. 634.

[52] Lettera del 16 maggio 1435 ai Priori di Viterbo. Ivi, p. 638.

[53] Lettera del 7 luglio 1435 ai Priori di Viterbo. Ivi, p. 641.

[54] Il 14 ottobre 1435 papa Eugenio IV nominò nuovo Prefetto Perpetuo di Roma Francesco Orsini, conte di Gravina. Successivamente la carica fu conferita a Pierludovico Borgia, nipote di Callisto III.

[55] Gli altri erano Francesco e Giovanni, di cui non si conosce la sorte. Sicuranza fu per molti anni aggregato alla compagnia di ventura di Micheletto Attendolo.