I MONACI GRIGI DI S. MARTINO E LA CHIESA DI S. LUCIA

Sul finire del XII secolo, i cistercensi dell’abbazia di S. Martino al Cimino avevano perso grande parte del patrimonio e delle rendite possedute, tanto che poteva essere garantito il sostentamento di appena tre monaci. A risollevare le sorti di quell’antichissima fondazione intervenne papa Innocenzo III, il quale fece ripopolare il cenobio con alcuni confratelli provenienti direttamente dalla casa madre francese di Pontigny. Il pontefice iniziò, quindi, a provvedere riccamente alla nuova comunità e il 1° febbraio 1207 emanò una bolla con la quale si rinnovavano antichi privilegi e venivano concessi nuovi benefici.[1] In particolare, il decreto fissava ogni possedimento ecclesiastico sul quale i monaci di S. Martino vantavano diritti patrimoniali; per quanto riguardava il distretto urbano di Viterbo, queste chiese erano: S. Erasmo alla porta Salicicchia, S. Giovanni in Petra, S. Pietro [in Castagno], S. Vito, S. Pellegrino, S. Tommaso, S. Clemente, S. Giovanni in Valle, S. Leonardo di Risieri e S. Lucie de castro Viterbii. E’ questa la prima menzione della chiesa di S. Lucia presso il Castello di Viterbo.

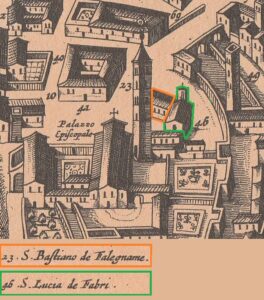

L’edificio dedicato alla martire siciliana sorgeva in un recondito slargo del Colle di S. Lorenzo, separato dall’ampia piazza della Cattedrale da un piccolo agglomerato di abitazioni e raggiungibile da due viuzze; una di queste si apriva alla fine del ponte del Duomo, sulla sinistra, mentre l’imbocco dell’altra precedeva il fianco del Palazzetto di Valentino della Pagnotta. Per ritrovare ulteriori notizie di questo modesto tempio cristiano bisognerà attendere oltre due secoli.

LUOGO DISABITATO E DESERTO

Nel XV secolo il Colle della Cattedrale, isolato e lontano dai principali circuiti cittadini, si era decisamente spopolato ed immiserito; pressoché inefficace era risultata la politica del Comune di favorire la ripresa demografica attraverso l’applicazione di una forte detassazione a vantaggio di chi si fosse trasferito entro le mura del vecchio castello laurentino o nella sottostante valle. La situazione era così desolante, che i canonici di S. Lorenzo, in una petizione, non esitarono a descrivere quella contrada quale “loco inhabitato et deserto”; la conseguente erosione delle loro prebende finì, addirittura, con il compromettere il decoro e la continuità delle pratiche liturgiche.[2] Ancora più drammatica è la condizione delle chiese minori. S. Maria della Cella, il più antico insediamento monastico della città, è così malridotta che nel 1470 il vescovo ne ordinò la demolizione; le altre, per sottrarle al degrado e alla rovina, vengono concesse alle ricche corporazioni cittadine o alle pie fratellanze che continuavano a fiorire numerose.

La piccola chiesa d S. Lucia, da tempo assoggetta al Capitolo della Cattedrale, sul termine del secolo venne locata all’importante associazione che riuniva i fabbri ferrai viterbesi.

S. LUCIA DEI FABBRI

La Corporazione dei Fabbri, che sino ad allora si riuniva presso S. Bartolomeo, prese dimora nella chiesa di S. Lucia nel Castello intorno al 1471, anche se i lavori di restauro dovettero iniziare almeno un decennio prima.[3] Alla corporazione erano aggregati anche i maniscalchi, gli orafi, gli argentieri ed i calderari; era una delle più antiche della città, probabile discendente dell’Arte dei Ferraj citata per la prima volta nel 1306. I santi patrocinatori del sodalizio erano S. Lucia, S. Leonardo Abate e S. Alò.

La prima veniva invocata dagli artigiani del ferro in quanto i suoi carnefici, secondo l’iconografia tradizionale, perpetuarono il martirio usando un paio di tenaglie. S. Leonardo, soccorritore dei carcerati, era il padrino celeste dei fabbricanti di catene, di ceppi, di fibbie e, in genere, di tutti i manufatti in ferro. L’ultimo, S. Alò, è la corruzione di S. Eligio, forse quale storpiatura del francese Saint Elois. A lui si raccomandavano gli orefici, poiché in vita fu orafo e maestro della zecca presso la corte merovingia; stando alle agiografie, avrebbe miracolosamente riattaccato la zampa ad un cavallo, da cui la devozione anche dei maniscalchi.

Nel 1498 si decise di rifare il soffitto della chiesa e l’esecuzione fu affidata a Paolo di Matteo, lo stesso mastro carpentiere che aveva lavorato nella cattedrale di S. Lorenzo e a S. Maria Nuova. Nel 1501 fu, invece, rinnovato il coro ad opera di un certo Casino Casini. Nel corso del XVI secolo vennero erette alcune cappelline laterali dedicata al Ss. Crocifisso, a S. Alò, a S. Apollonia e a S. Agata.

Da un atto di ricognizione del 1564 sappiamo che la corporazione pagava al Capitolo di S. Lorenzo un canone annuo di 4 libre di cera, con l’obbligo di celebrare nella chiesa i vespri e la messa nella festa di S. Lucia.

Nel XVIII secolo la chiesa di S. Lucia de’ Fabbri fu oggetto di radicali ristrutturazioni, tanto che nel 1758 si celebrò una solenne inaugurazione, nell’ambito della quale si nominò un nuovo compatrono, S. Ampelio Eremita,[4] ennesimo protettore dei fabbri ferrai, invocato contro le ustioni; secondo la leggenda, il santo anacoreta, vissuto nel IV-V secolo, si era difeso dalle tentazioni del demonio brandendo con le mani un ferro ancora rovente che stava lavorando nella sua fucina.

Nell’800 iniziò il periodo di decadenza della chiesa; nelle sue Memorie, il domenicano Pio Semeria ricorda che nel 1821 fu adattata ad ospedale militare dei Tedeschi.[5] L’edificio venne successivamente restaurato per volontà del vescovato.

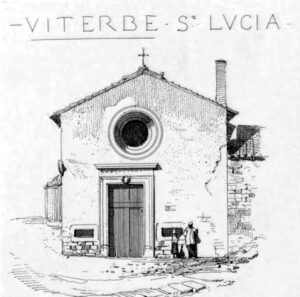

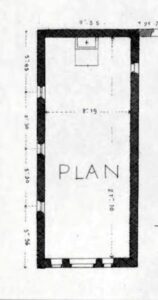

A testimonianza della sua forma esteriore e della sua lineare pianta sono rimasti gli eccezionali disegni del professor Busiri Vici, corredo grafico dell’opera Les saintes de la messe et leurs monuments del 1890.[6] Da questi rilievi emerge che la chiesa aveva il tetto a capriate ed era costituita da una piccola sala rettangolare sviluppata in senso longitudinale dall’ingresso all’altare centrale. La facciata a capanna era completamente intonacata, come d’uso in quell’epoca, e presentava un oculo ed un portale cinquecentesco, ai cui lati erano due basse finestrelle rettangolari. Interessantissima la riproduzione dell’altare maggiore in peperino, le cui linee essenziali e la modanatura ad ovolo liscio fanno supporre si tratti di un elemento architettonico superstite dell’impianto medievale.[7]

S. SEBASTIANO DEI FALEGNAMI

Sul finire del XV secolo, anche un’altra associazione trovò alloggio sul Colle della Cattedrale, la Corporazione dei Falegnami, che ricomprendeva anche i segatori, i bottai, i tornitori, i bastari, i funari e persino i pittori.

I suoi rettori già da alcuni anni erano in trattativa col Comune per individuare uno spazio nel quale erigere un edificio da destinare alle pratiche cultuali; dapprima, il consiglio municipale concesse loro un’area abbandonata prossima a Piazza Nova, di seguito a Palazzo Tignosini, luogo in cui un tempo sorgeva la chiesetta medievale di S. Mariano. Tuttavia, i consoci della corporazione non gradirono quell’offerta e preferirono innalzare un oratorio dedicato a S. Sebastiano sulla strada che conduceva in piazza di S. Lorenzo, proprio a ridosso della chiesa di S. Lucia dei Fabbri.

I lavori di costruzione iniziarono nel 1494 e, per finanziare l’opera, gli iscritti all’arte si tassarono con due carlini l’anno. Il cantiere venne affidato ai mastri muratori Gaspare di Bartolomeo da Prato e Giovanni Battista, detto il Fastello.[8]

Nel 1507 la chiesa non poteva ancora dirsi completata; anzi, quattro anni più tardi, fu necessario imporre un nuovo tributo ai soci perché già minacciava rovina.

Nel periodo 1564-1641 vi officiò anche la Confraternita del Ss. Nome di Gesù, ma S. Sebastiano rimase proprietà della corporazione dei Falegnami, che intorno agli anni venti del XVII secolo provvide a diversi restauri anche grazie a sovvenzioni comunali.

Nel 1637 il registro delle visite pastorali attesta, per la prima volta, che la chiesa era stata cointitolata a S. Giuseppe, il patrono per eccellenza dei falegnami al quale già da tempo era stato consacrato un altare.

Documenti dell’800 testimoniano che l’edificio venne utilizzato per costruire e conservare la struttura della “Macchina di S. Rosa”.[9]

Alcune foto degli anni ’30 del XX secolo evidenziano come la facciata della chiesa poggiasse su massi ciclopici, forse avanzi delle arcaiche mura del castello; per Giuseppe Signorelli, quei macigni furono asportati dal ponte del Duomo e inseriti per consolidare le fondamenta della struttura durante i restauri del ‘600.[10]

IL SEMINARIO DIOCESANO E LE BOMBE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

Nel 1890 nella città erano attive ancora 6 corporazioni tra cui quella dei Fabbri e dei Falegnami, con rispettiva sede nelle chiese di S. Lucia e dei Ss. Sebastiano e Giuseppe. Nel 1936 si decise di trasferire il Seminario Diocesano dalla chiesa di S. Ignazio al Colle della Cattedrale; per la fabbricazione del nuovo istituto ecclesiastico venne individuata l’area di S. Sebastiano e del suo isolato.

Durante il 1944, Viterbo fu devastata dalle incursioni aeree degli anglo-americani. Nella notte tra il 28 e il 29 maggio, la zona del Duomo e dell’Ospedale Grande degli Infermi venne colpita da un’ondata di bombardamenti che produssero crolli e diverse vittime. Anche il Seminario Diocesano e le vicine costruzioni, compresa la chiesa di S. Lucia, furono gravemente danneggiate. Nell’immediato dopoguerra si mise mano alla ricostruzione del nuovo Seminario (1952), che sorse proprio sulle fondamenta degli edifici bombardati.

Durante il 1944, Viterbo fu devastata dalle incursioni aeree degli anglo-americani. Nella notte tra il 28 e il 29 maggio, la zona del Duomo e dell’Ospedale Grande degli Infermi venne colpita da un’ondata di bombardamenti che produssero crolli e diverse vittime. Anche il Seminario Diocesano e le vicine costruzioni, compresa la chiesa di S. Lucia, furono gravemente danneggiate. Nell’immediato dopoguerra si mise mano alla ricostruzione del nuovo Seminario (1952), che sorse proprio sulle fondamenta degli edifici bombardati.

Nel cortile d’accesso dell’istituto sono ancora oggi visibili gli unici resti delle due vecchie chiese. In un angolo della facciata è stato inserito il portale di S. Sebastiano, che sull’architrave reca l’iscrizione Divo Sebastiano dicatu e lo stemma dei falegnami, ossia il compasso aperto con tre stelle ai vertici. Sotto i moderni portici stanno poggiate due architravi sovrapposte; la prima ha incisa la frase Divae Luciae sacrum, sull’altra è raffigurata un’incudine, insegna dell’Arte dei Fabbri Ferrai.

articolo curato da Sermarcus Demontfort

Bibliografia:

Signorelli, Viterbo nella Storia della Chiesa.

Pinzi, Ospizi Medievali.

Galeotti, L’illustrissima città di Viterbo.

________________________

[1] Sulla datazione della bolla papale esistono pareri discordanti. Alcuni autori preferiscono posticiparla al 1208. P. Egidi, L’Abbazia di S. Martino al Cimino, p. 23, n. 1.

[2] Signorelli, Viterbo nella Storia della Chiesa, II, p. 219.

[3] Idem, II, p. 245. Pinzi anticipa l’insediamento della corporazione all’anno 1461. Ospizi Medievali, p. 267, n. 1.

[4] Galeotti, l’Illustrissima città di Viterbo, p. 557.

[5] Ibidem.

[6] Ch. Rohault de Fleury, Les saintes de la messe et leurs monuments, tav. VI.

[7] Idem, p. 96.

[8] Ospizi Medievali, p. 267, n. 3.

[9] Galeotti, l’Illustrissima città di Viterbo, p. 556.

[10] Signorelli, Viterbo nella Storia della Chiesa, II, p. 247, n. 41.