S.MARIA NUOVA, IL GONFALONE E PALAZZO GATTI

Da Piazza della Morte si prende Via la Fontaine (già via Principe Umberto), che dopo l’incrocio con Via Macel Maggiore (che riporta in Piazza S. Carluccio) incontra un piccolo slargo, Piazza Don Gargiuli, dove s’affaccia la chiesa di S. Maria Nuova ![]() . Sull’angolo della chiesa (1), è il pulpito in peperino dove si vorrebbe che nel 1267 ebbe a predicare Tommaso d’Aquino. Sulla facciata in pietre squadrate della chiesa, spicca una testa marmorea incastonata sul portale d’ingresso, che alcuni identificata con una divinità pagana, forse Giove Cimino.

. Sull’angolo della chiesa (1), è il pulpito in peperino dove si vorrebbe che nel 1267 ebbe a predicare Tommaso d’Aquino. Sulla facciata in pietre squadrate della chiesa, spicca una testa marmorea incastonata sul portale d’ingresso, che alcuni identificata con una divinità pagana, forse Giove Cimino.

Come ricordano un’antica pergamena e un cippo marmoreo, la chiesa di S. Maria Nuova fu fondata da prete Biterbo e da suo fratello Leone, i quali nel 1080 la donarono, assieme al vicino ospedale, al vescovo di Tuscania. Durante il medioevo vi erano custodite le casse ferree del Comune con i diplomi, i privilegi, le bolle, gli statuti ed ogni altro importante documento inerente la comunità viterbese. Per lunghi periodi la chiesa fu anche il luogo in cui si svolgevano le adunanze della popolazione e le elezioni delle magistrature municipali, tanto che vi si conservava il contenitore per compiere le votazioni, detto «bossolo». Nel 1567, con la soppressione della collegiata, ebbe inizio una progressiva decadenza; nel XVII secolo si occlusero le cappelle laterali e si distrussero le absidi minori per ricavare altari barocchi; nell’800 si dispose l’intonacatura della facciata, l’imbiancatura delle pareti, l’innalzamento del pavimento e la voltatura del soffitto. All’inizio del ‘900 la Società dei Monumenti ripristinò l’originaria struttura romanica eliminando le parti architettoniche aggiuntive (barocche e neoclassiche).

Come ricordano un’antica pergamena e un cippo marmoreo, la chiesa di S. Maria Nuova fu fondata da prete Biterbo e da suo fratello Leone, i quali nel 1080 la donarono, assieme al vicino ospedale, al vescovo di Tuscania. Durante il medioevo vi erano custodite le casse ferree del Comune con i diplomi, i privilegi, le bolle, gli statuti ed ogni altro importante documento inerente la comunità viterbese. Per lunghi periodi la chiesa fu anche il luogo in cui si svolgevano le adunanze della popolazione e le elezioni delle magistrature municipali, tanto che vi si conservava il contenitore per compiere le votazioni, detto «bossolo». Nel 1567, con la soppressione della collegiata, ebbe inizio una progressiva decadenza; nel XVII secolo si occlusero le cappelle laterali e si distrussero le absidi minori per ricavare altari barocchi; nell’800 si dispose l’intonacatura della facciata, l’imbiancatura delle pareti, l’innalzamento del pavimento e la voltatura del soffitto. All’inizio del ‘900 la Società dei Monumenti ripristinò l’originaria struttura romanica eliminando le parti architettoniche aggiuntive (barocche e neoclassiche).

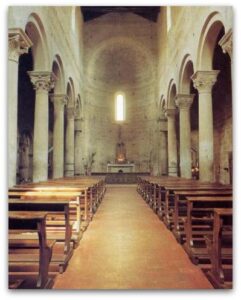

L’interno ha tre navate terminanti con altrettante absidi ed è diviso da due file di sei colonne ![]() e due semicolonne, la cui serie di preziosi capitelli presenta una singolare affinità con quella della Cattedrale. Straordinario il soffitto ricoperto da pianelle

e due semicolonne, la cui serie di preziosi capitelli presenta una singolare affinità con quella della Cattedrale. Straordinario il soffitto ricoperto da pianelle ![]() in terracotta dipinte nel 1460 dal viterbese Paolo di Matteo. L’altare maggiore è un monolite in peperino del XII secolo sul cui fronte, un’apertura ad arco, lascia intravedere le reliquie conservate al suo interno; dello stesso periodo è il tabernacolo incassato nell’abside centrale. La balaustra bronzea davanti all’altare e il sovrastante crocifisso sono opera dello scultore contemporaneo Carlo Canestrari (seconda metà del secolo scorso).

in terracotta dipinte nel 1460 dal viterbese Paolo di Matteo. L’altare maggiore è un monolite in peperino del XII secolo sul cui fronte, un’apertura ad arco, lascia intravedere le reliquie conservate al suo interno; dello stesso periodo è il tabernacolo incassato nell’abside centrale. La balaustra bronzea davanti all’altare e il sovrastante crocifisso sono opera dello scultore contemporaneo Carlo Canestrari (seconda metà del secolo scorso).

Unica per bellezza ed eccezionalità la serie di dipinti

Unica per bellezza ed eccezionalità la serie di dipinti ![]() custoditi nella chiesa, una sorta di galleria della pittura viterbese che ripercorre più di tre secoli di storia, dal Duecento alla fine del Quattrocento. All’inizio della navata di destra è una tavola a tempera con la Vergine che allatta Gesù Bambino tra S. Lorenzo e S. Bartolomeo, attribuita all’Avanzarano, pittore viterbese del XV secolo. La prima cappella di destra, incorniciata da un arco con fregi a punta di diamante e da due colonnine colorate, è dedicata a S. Ambrogio protettore dell’Arte dei Pietrai, che includeva gli scalpellini, i muratori e i calcinai. Vi è affrescata una Crocifissione con Maria, i santi Giovanni ed Ambrogio e un altro santo non identificabile; la piccola figura inginocchiata dovrebbe rappresentare il committente. Nell’intradosso sono raffigurate S. Caterina e S. Orsola e, sotto l’arco, si vedono sette tondi con al centro Cristo benedicente e sei santi. L’opera è del maestro viterbese Francesco d’Antonio Zacchi, detto il “Balletta” (XV secolo). Nella nicchia successiva, dai medesimi decori esterni, è un affresco del 1293 fortemente influenzato dalla pittura toscana, che rappresenta Cristo in croce tra i santi e l’anonimo committente inginocchiato; questa cappella apparteneva ai Fortisguerra, influente famiglia del XIII secolo, i cui stemmi sono parzialmente individuabili nella parte bassa dell’affresco. Sull’altare dell’abside destra è una pregevole tavola del Quattrocento raffigurante la Madonna in trono col Bambino. Nell’abside di sinistra è il famoso trittico su tavole del Salvatore Benedicente affiancato dalla Madonna e da S. Giovanni Evangelista (sul retro sono rappresentati l’Arcangelo e i santi Pietro e Paolo). Si tratta di un dipinto di scuola romana del XIII secolo, probabilmente ispirato all’icona del Salvatore conservato in Laterano.

custoditi nella chiesa, una sorta di galleria della pittura viterbese che ripercorre più di tre secoli di storia, dal Duecento alla fine del Quattrocento. All’inizio della navata di destra è una tavola a tempera con la Vergine che allatta Gesù Bambino tra S. Lorenzo e S. Bartolomeo, attribuita all’Avanzarano, pittore viterbese del XV secolo. La prima cappella di destra, incorniciata da un arco con fregi a punta di diamante e da due colonnine colorate, è dedicata a S. Ambrogio protettore dell’Arte dei Pietrai, che includeva gli scalpellini, i muratori e i calcinai. Vi è affrescata una Crocifissione con Maria, i santi Giovanni ed Ambrogio e un altro santo non identificabile; la piccola figura inginocchiata dovrebbe rappresentare il committente. Nell’intradosso sono raffigurate S. Caterina e S. Orsola e, sotto l’arco, si vedono sette tondi con al centro Cristo benedicente e sei santi. L’opera è del maestro viterbese Francesco d’Antonio Zacchi, detto il “Balletta” (XV secolo). Nella nicchia successiva, dai medesimi decori esterni, è un affresco del 1293 fortemente influenzato dalla pittura toscana, che rappresenta Cristo in croce tra i santi e l’anonimo committente inginocchiato; questa cappella apparteneva ai Fortisguerra, influente famiglia del XIII secolo, i cui stemmi sono parzialmente individuabili nella parte bassa dell’affresco. Sull’altare dell’abside destra è una pregevole tavola del Quattrocento raffigurante la Madonna in trono col Bambino. Nell’abside di sinistra è il famoso trittico su tavole del Salvatore Benedicente affiancato dalla Madonna e da S. Giovanni Evangelista (sul retro sono rappresentati l’Arcangelo e i santi Pietro e Paolo). Si tratta di un dipinto di scuola romana del XIII secolo, probabilmente ispirato all’icona del Salvatore conservato in Laterano.

CURIOSITA’: Nell’anno del Signore 1283 “Ioseffo de lo Croco e Joanne de la Cipolla” stavano lavorando il campo di “Juliano de la Chirichera” quando i buoi che tiravano l’aratro si fermarono improvvisamente e, nonostante venissero battuti, si inginocchiarono davanti a quello che appariva come un masso squadrato. I due contadini, allora, iniziarono a scavare con la zappa fino a scoprire che si trattava di una cassa di pietra. All’interno del forziere trovarono un’immagine di Cristo benedicente che fu preso in custodia dal clero viterbese. Questa, secondo un antico manoscritto, la storia del ritrovamento del trittico del Ss. Salvatore conservato nella chiesa di S. Maria Nuova. Forse l’immagine era stata occultata nelle campagne per sottrarla al saccheggio delle truppe di Federico II durante l’assedio del 1243; dimenticata nel suo recondito nascondiglio, il suo fortuito ritrovamento quarant’anni più tardi fu interpretato come un miracolo. L’icona fu oggetto di una profonda venerazione popolare, tanto che venne istituita una solenne processione alla quale partecipavano le autorità cittadine e tutte le Arti, capeggiate da quella dei Bifolchi (alla quale appartenevano gli artefici del ritrovamento). Il Ss. Salvatore era invocato, soprattutto, contro le avversioni metereologiche e le calamità naturali che potevano compromettere i raccolti. Nel Settecento il trasporto del trittico attraverso la città avveniva su un sontuoso baldacchino che prendeva il nome di «Macchina del Ss. Salvatore» ed era abitudine porre a contatto con l’immagine miracolosa panni e indumenti. Ancora viene rievocata la cerimonia e nel mese di maggio una copia dell’icona è portata per le vie del quartiere sopra un carro trainato da buoi.

Proseguendo lungo il muro della navata sinistra, dopo la cappella del SS. Salvatore, sono visibili i resti di pitture murali di epoche diverse, tra cui due figure genuflesse riconducibili all’arciprete Raniero di Pandolfo Capocci e al priore Luca di Pietro (inizio del XIV secolo). Nella cappella che segue è una Madonna in trono col Bambino, tra il Battista e il Cristo Eucaristico, probabile opera del Balletta. Continuando, è il Cristo crocifisso tra Maria, la Maddalena e i Santi della prima metà del ‘300, affresco ascritto alla scuola del viterbese Matteo Giovannetti, l’allievo di Simone Martini e di Ambrogio Lorenzetti che fu pittore presso la curia papale ad Avignone. La prima cappella della navata sinistra è occupata da un affresco di fine ‘400 con S. Girolamo, S. Lorenzo ed il Battista, attribuito ad Antonio del Massaro, detto il Pastura; in basso a sinistra si nota un realistico ritratto del donatore che, tra l’altro, reca graffito “ser Agnolo”.

Proseguendo lungo il muro della navata sinistra, dopo la cappella del SS. Salvatore, sono visibili i resti di pitture murali di epoche diverse, tra cui due figure genuflesse riconducibili all’arciprete Raniero di Pandolfo Capocci e al priore Luca di Pietro (inizio del XIV secolo). Nella cappella che segue è una Madonna in trono col Bambino, tra il Battista e il Cristo Eucaristico, probabile opera del Balletta. Continuando, è il Cristo crocifisso tra Maria, la Maddalena e i Santi della prima metà del ‘300, affresco ascritto alla scuola del viterbese Matteo Giovannetti, l’allievo di Simone Martini e di Ambrogio Lorenzetti che fu pittore presso la curia papale ad Avignone. La prima cappella della navata sinistra è occupata da un affresco di fine ‘400 con S. Girolamo, S. Lorenzo ed il Battista, attribuito ad Antonio del Massaro, detto il Pastura; in basso a sinistra si nota un realistico ritratto del donatore che, tra l’altro, reca graffito “ser Agnolo”.

Per i più curiosi, si segnala che in fondo alla piazzetta della chiesa si incunea Via Baciadonne (2), uno dei vicoli più stretti (è largo circa un metro e venti) e caratteristici della città; dominato dalla sagoma imponente di una torre medievale porta ad un piccolo spiazzo noto ai viterbesi come Piazza Padella.

Tornati su Piazza Don Gargiuli, si prende Vicolo S. Maria Nuova lungo il quale si apre un cancelletto con la scritta FAVL che introduce al chiostro

Tornati su Piazza Don Gargiuli, si prende Vicolo S. Maria Nuova lungo il quale si apre un cancelletto con la scritta FAVL che introduce al chiostro ![]() della chiesa, impropriamente detto «longobardo», e risalente, invece, al XI-XII secolo. Il suo attuale aspetto è frutto di radicali restauri della seconda metà del ‘900; il portico addossato alla chiesa ha mantenuto le forme originarie ed è costituito da quindici arcatelle in laterizio poggianti su colonnine fortemente rastremate e dal semplice capitello a stampella. Ancora nella parte posteriore della chiesa è possibile vedere la cripta

della chiesa, impropriamente detto «longobardo», e risalente, invece, al XI-XII secolo. Il suo attuale aspetto è frutto di radicali restauri della seconda metà del ‘900; il portico addossato alla chiesa ha mantenuto le forme originarie ed è costituito da quindici arcatelle in laterizio poggianti su colonnine fortemente rastremate e dal semplice capitello a stampella. Ancora nella parte posteriore della chiesa è possibile vedere la cripta ![]() semicircolare e la pregevole abside maggiore con decorazioni zoomorfe, fitoformi e protomi umane.

semicircolare e la pregevole abside maggiore con decorazioni zoomorfe, fitoformi e protomi umane.

Ripresa Via La Fontaine, subito a destra si affaccia l’alta e concava facciata della chiesa del S. Giovanni Battista del Gonfalone ![]() . L’edificio (3), che costituisce il più importante esempio di barocco viterbese, fu iniziato nel 1665 per voler della Compagnia del Gonfalone, il cui fine compassionevole era la raccolta di donazioni per riscattare i cristiani fatti prigionieri dai turchi. La chiesa fu terminata solo nel 1726, come testimonia l’iscrizione sulla cornice della facciata. L’interno ha una sola navata e dietro l’altare maggiore si apre un grande oratorio destinato ai membri della confraternita. Notevoli le opere pittoriche che vi si conservano; sopra l’altare è una lunetta affrescata da Anton Angelo Falaschi raffigurante Battista che rimprovera Erode (1756); nel soffitto dell’oratorio è affrescata una Natività di san Giovanni

. L’edificio (3), che costituisce il più importante esempio di barocco viterbese, fu iniziato nel 1665 per voler della Compagnia del Gonfalone, il cui fine compassionevole era la raccolta di donazioni per riscattare i cristiani fatti prigionieri dai turchi. La chiesa fu terminata solo nel 1726, come testimonia l’iscrizione sulla cornice della facciata. L’interno ha una sola navata e dietro l’altare maggiore si apre un grande oratorio destinato ai membri della confraternita. Notevoli le opere pittoriche che vi si conservano; sopra l’altare è una lunetta affrescata da Anton Angelo Falaschi raffigurante Battista che rimprovera Erode (1756); nel soffitto dell’oratorio è affrescata una Natività di san Giovanni  Battista del romano Giuseppe Rosi (1747); al viterbese Domenico Corvi (1721-1803) sono attribuiti il Carcere e la Decollazione del Battista nella controfacciata e due medaglioni raffiguranti i profeti Isaia e Abdia. Grandioso l’effetto prospettico dell’Empireo affrescato sul soffitto da Vincenzo Stringelli. Dietro l’altare maggiore è la tela, recentemente restaurata, che rappresenta su un lato il Battesimo di Cristo e sull’altro la Madonna del Gonfalone: una mirabile opera di Giovan Francesco Romanelli (1610-1662), il pittore viterbese famoso per aver affrescato l’Hotel Mazzarino e alcune sale del Louvre a Parigi, oltre che per essere stato l’autore di notevoli opere per diverse chiese romane.

Battista del romano Giuseppe Rosi (1747); al viterbese Domenico Corvi (1721-1803) sono attribuiti il Carcere e la Decollazione del Battista nella controfacciata e due medaglioni raffiguranti i profeti Isaia e Abdia. Grandioso l’effetto prospettico dell’Empireo affrescato sul soffitto da Vincenzo Stringelli. Dietro l’altare maggiore è la tela, recentemente restaurata, che rappresenta su un lato il Battesimo di Cristo e sull’altro la Madonna del Gonfalone: una mirabile opera di Giovan Francesco Romanelli (1610-1662), il pittore viterbese famoso per aver affrescato l’Hotel Mazzarino e alcune sale del Louvre a Parigi, oltre che per essere stato l’autore di notevoli opere per diverse chiese romane.

Via La Fontaine costituisce il naturale limite settentrionale del quartiere medievale di Borgolungo. Merita una deviazione la piacevole esplorazione del labirinto di viuzze che si dipana sul lato destro della via e che si riallaccia a via S. Pellegrino: via del Lauro, via Ottusa, via dell’Olimetro, via Madonna del Risposo, Via Grotti e Piazza del Fosso. Malgrado qualche manomissione moderna, tutto conserva il sapore del borgo medievale con i suoi fitti palazzetti in pietra e i vicoli che si intersecano.

CURIOSITA’: In epoca medievale, il centro storico di Viterbo era tagliato da un torrentello che, proveniente dalla montagna, entrava nei pressi Porta S. Leonardo e, dopo aver lambito il quartiere di Borgolungo, sbucava dall’altra parte della città, nei pressi di S. Maria della Carbonara, dove confluiva nel fosso del Paradosso. In seguito ai processi di urbanizzazione il corso d’acqua è scomparso; ne rimane una evidente eco nel nome di Piazza del Fosso nel rione di S. Pellegrino. Lungo il percorso del torrente erano attivi parecchi molini dei quali, anche in questo caso, rimane memoria nella toponomastica dei luoghi, come via della Molinella e via delle Mole (al termine di quest’ultima è possibile ascoltare lo scroscio del fosso che ancora, in parte, scorre sotto il piano stradale)

Sul lato sinistro di Via La Fontaine, invece, va segnalata Via Annio, che ai civici 27 e 29 propone Palazzo Nini, dimora viterbese di Donna Olimpia Maidalchini; nell’andito del palazzo (abitazione privata) il soffitto è finemente affrescato a grottesche. L’edificio di fronte, anch’esso appartenuto ai Nini (4), si caratterizza per gli originali graffiti che, sebbene rovinati dall’incuria, lasciano intravedere le figurazioni simboliche dei cinque sensi e delle virtù cardinali.

CURIOSITA’: Olimpia Maidalchini nacque a Viterbo nel 1591 e appena diciasettenne andò in moglie a Paolo Nini, rampollo di una ricchissima famiglia. Rimasta vedova, nel 1612 si risposò con Pamphilo Pamphili, esponente della nobiltà romana; si dedicò quindi al sostegno, anche economico, della carriera ecclesiastica del cognato Giovanni Battista fino alla sua ascesa al soglio petrino avvenuta nel 1644 col nome di Innocenzo X. Rimasta nuovamente vedova, ricevette dal papa le terre appartenute all’abbazia di S. Martino al Cimino. Donna ambiziosa e capace, nel volgere di un ventennio s’impose nell’élite aristocratica capitolina e divenne la principale ispiratrice della politica del cognato. La sua audacia sfrontata fu mal vista dal popolino romano che presto iniziò a malignare sul suo conto a proposito di presunti giri di prostituzione e di loschi intrighi di palazzo. Fu anche additata come amante del pontefice. Fu allora che iniziò ad essere soprannominata “La Pimpaccia”, dal titolo di una commedia che aveva come protagonista una donna furba e arrivista. Olimpia fu anche oggetto di alcune spietate “pasquinate”; una di queste recitava: “Chi dice donna, dice danno … chi dice femmina, dice malanno … chi dice Olimpia Maidalchina, dice donna, danno e rovina”. Morì nel 1657 a S. Martino al Cimino colpita dalla peste. La moderna storiografia ha largamente riabilitato la figura della nobildonna viterbese, ridimensionando l’opera di demonizzazione e diffamazione perpetuata dai suoi contemporanei.

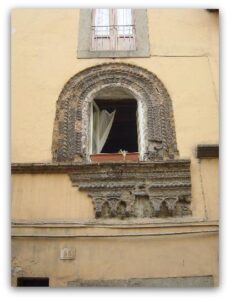

Tornati su via La Fontaine, al n. 65 è una elegante ed inconsueta finestra con la cornice in terracotta. Poco più avanti, sul lato sinistro, si staglia massiccio un cassero

Tornati su via La Fontaine, al n. 65 è una elegante ed inconsueta finestra con la cornice in terracotta. Poco più avanti, sul lato sinistro, si staglia massiccio un cassero ![]() , unica parte superstite del grandioso Palazzo Gatti (5) che nel Trecento disponeva di almeno cinque torri e si estendeva su un’area compresa tra le attuali via Annio e via delle Fabbriche (ovest-est) e via La Fontaine e piazza Fontana Grande (sud-nord). La costruzione del primo nucleo risale al 1275 quale residenza del capitano del popolo, la magistratura comunale espressa dai ceti medi in contrapposizione al podestà. Tra il XIV ed il XV secolo la proprietà dell’edificio passò definitivamente alla famiglia Gatti e ne seguì inesorabilmente le alterne fortune. All’indomani dell’assassinio di Giovanni Gatti, ultimo esponente della potente casata, fu fatto demolire per volere di papa Alessandro VI (1496); lo spiazzo che rimase in seguito al diroccamento, chiamato platea gattibus, fu concesso ai Carmelitani Scalzi per la realizzazione del convento dei SS Giuseppe e Teresa. Le cronache registrano che due imperatori ebbero a soggiornare nel palazzo: Lodovico il Bavaro nel 1328 e Federico III nel 1452.

, unica parte superstite del grandioso Palazzo Gatti (5) che nel Trecento disponeva di almeno cinque torri e si estendeva su un’area compresa tra le attuali via Annio e via delle Fabbriche (ovest-est) e via La Fontaine e piazza Fontana Grande (sud-nord). La costruzione del primo nucleo risale al 1275 quale residenza del capitano del popolo, la magistratura comunale espressa dai ceti medi in contrapposizione al podestà. Tra il XIV ed il XV secolo la proprietà dell’edificio passò definitivamente alla famiglia Gatti e ne seguì inesorabilmente le alterne fortune. All’indomani dell’assassinio di Giovanni Gatti, ultimo esponente della potente casata, fu fatto demolire per volere di papa Alessandro VI (1496); lo spiazzo che rimase in seguito al diroccamento, chiamato platea gattibus, fu concesso ai Carmelitani Scalzi per la realizzazione del convento dei SS Giuseppe e Teresa. Le cronache registrano che due imperatori ebbero a soggiornare nel palazzo: Lodovico il Bavaro nel 1328 e Federico III nel 1452.

Sulla facciata della torre sono visibili gli stemmi dei Gatti e dei loro alleati, i conti degli Anguillara. Le finestre a bifora del secondo e terzo livello hanno una certa affinità con gli archetti del palazzo papale. A destra dell’edificio è un alto profferlo, mentre alla base del fianco sinistro da notare una spoglia fonte incassata in una nicchia ad arco ribassato che i viterbesi chiamano “fontana di S. Moccichello”.

Sulla facciata della torre sono visibili gli stemmi dei Gatti e dei loro alleati, i conti degli Anguillara. Le finestre a bifora del secondo e terzo livello hanno una certa affinità con gli archetti del palazzo papale. A destra dell’edificio è un alto profferlo, mentre alla base del fianco sinistro da notare una spoglia fonte incassata in una nicchia ad arco ribassato che i viterbesi chiamano “fontana di S. Moccichello”.