VIA S. CLEMENTE

Sotto l’arcone della loggia del Palazzo Papale si percorre una ripida scalinatella che porta sulla sottostante Via S. Clemente. Da qui si può osservare il lato settentrionale del Palazzo Papale le cui pareti di nudo sasso, disposte a conci squadrati, e i due poderosi contrafforti ad arco conferiscono all’insieme le sembianze di una vera e propria fortezza.

CURIOSITA’: Via S. Clemente è scavalcata dagli archi a tutto sesto di un massiccio torrione che spicca dalla facciata settentrionale del Palazzo Papale. Questo corpo di fabbrica aveva la funzione di “toilette” per la corte pontificia, come dimostra la presenza di quattro nicchie aperte su altrettanti canali di scolo che si riversano sulla sottostante strada. Un’analoga torre delle latrine era presenza nel palazzo papale di Avignone.

CURIOSITA’: Via S. Clemente è scavalcata dagli archi a tutto sesto di un massiccio torrione che spicca dalla facciata settentrionale del Palazzo Papale. Questo corpo di fabbrica aveva la funzione di “toilette” per la corte pontificia, come dimostra la presenza di quattro nicchie aperte su altrettanti canali di scolo che si riversano sulla sottostante strada. Un’analoga torre delle latrine era presenza nel palazzo papale di Avignone.

Da Via S. Clemente si gode di una scenografica vista panoramica sulla Valle di Faul, sul cui fondo, a destra, sono visibili lo scheletro della cinquecentesca chiesa di S. Croce (29), le cui fondamenta poggiano su una struttura medievale, e che nel tempo fu ospizio per i trovatelli, ospedale cittadino, cimitero e, nello scorso secolo, fabbrica di fiammiferi e magazzino per la raccolta di carta da macero.

Ancora più a destra è visibile un edificio dotato di campanile a vela (30), scarno resto dell’antichissima chiesa di S. Maria Maddalena (oggi abbandonata), costruita dai benedettini del monastero di S. Salvatore sul Monte Amiata intorno alla metà del XII secolo. Nel 1196 vi si riuniva una fratellanza di “bifolchi”, una sorta di corporazione ante litteram. Nel XIV secolo passò ad una compagnia di Disciplinati che ne trasformò radicalmente l’architettura.

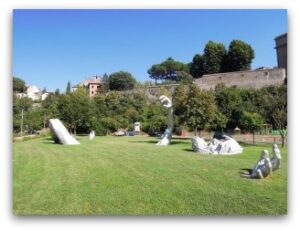

Nel prato antistante S. Croce spicca un’installazione in alluminio composta di cinque pezzi affioranti dal terreno che rappresentano una figura ciclopica nell’atto del risveglio (31).

CURIOSITA’: La scultura nella valle di Faul venne realizzata nel 1980 dello statunitense Seward Johnson ed è intitolata Awakening, ossia “risveglio”. In precedenza era stata posizionata a Roma, all’EUR, in occasione dei 20 anni dalla caduta del muro di Berlino (non senza polemiche!) e anche a Siracusa durante la celebrazione del G8 Ambiente. Dell’opera furono realizzate due fusioni; un altro identico gigante fu installato nell’East Potomac Park di Washington DC nell’ambito dell’International Sculpture Conference Exhibition e in seguito fu spostato al National Harbor nel Maryland. Nel 2009 Johnson scolpì un’ulteriore copia che si trova a Chesterfield, nel Missouri.

CURIOSITA’: La scultura nella valle di Faul venne realizzata nel 1980 dello statunitense Seward Johnson ed è intitolata Awakening, ossia “risveglio”. In precedenza era stata posizionata a Roma, all’EUR, in occasione dei 20 anni dalla caduta del muro di Berlino (non senza polemiche!) e anche a Siracusa durante la celebrazione del G8 Ambiente. Dell’opera furono realizzate due fusioni; un altro identico gigante fu installato nell’East Potomac Park di Washington DC nell’ambito dell’International Sculpture Conference Exhibition e in seguito fu spostato al National Harbor nel Maryland. Nel 2009 Johnson scolpì un’ulteriore copia che si trova a Chesterfield, nel Missouri.

Proprio di fronte è il Colle della Ss. Trinità

Proprio di fronte è il Colle della Ss. Trinità ![]() e appena sotto, su un terrazzamento prospiciente la vallata, un campanile a vela rivela la presenza della chiesa di S. Maria delle Ginestre, antica cella farfense che fu concessa dapprima ai benedettini e poi ai terziari francescani. Le attuali forme risalgono alle trasformazioni intervenute nel XVI secolo, quando la chiesa venne amministrata dalla confraternita della Misericordia che la reintitolò a S. Giovanni Decollato (32); compito della fratellanza era quello di preparare i condannati a morte e occuparsi della loro sepoltura. Nel corso del ‘500 l’edificio fu adibito a ricovero per gli appestati, tanto da essere comunemente conosciuto come “il Lazzaretto”. Sconsacrata, attualmente è chiusa al pubblico

e appena sotto, su un terrazzamento prospiciente la vallata, un campanile a vela rivela la presenza della chiesa di S. Maria delle Ginestre, antica cella farfense che fu concessa dapprima ai benedettini e poi ai terziari francescani. Le attuali forme risalgono alle trasformazioni intervenute nel XVI secolo, quando la chiesa venne amministrata dalla confraternita della Misericordia che la reintitolò a S. Giovanni Decollato (32); compito della fratellanza era quello di preparare i condannati a morte e occuparsi della loro sepoltura. Nel corso del ‘500 l’edificio fu adibito a ricovero per gli appestati, tanto da essere comunemente conosciuto come “il Lazzaretto”. Sconsacrata, attualmente è chiusa al pubblico

Continuando con lo sguardo verso ponente si può apprezzare uno dei tratti più integri delle mura medievali ![]() , con la Torre di Sassovivo

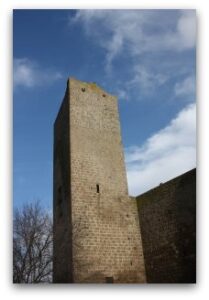

, con la Torre di Sassovivo ![]() innalzata nel 1297 dai monaci benedettini (33) e, più in alto, con la Porta Bove

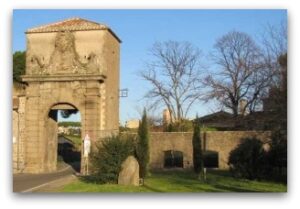

innalzata nel 1297 dai monaci benedettini (33) e, più in alto, con la Porta Bove ![]() , un’imponente porta-torre costruita nella prima metà del XIII secolo (34).

, un’imponente porta-torre costruita nella prima metà del XIII secolo (34).

CURIOSITA’: Il monastero di Sassovivo era una potente comunità benedettina con casa madre a Foligno e parecchie dipendenze in Umbria e nel viterbese; sul finire del XIII secolo ottenne dal Comune il diritto di fondare un nuovo convento presso la chiesa di S. Maria delle Ginestre. Quale contropartita per quella concessione, l’abate di Sassovivo promise di innalzare – a proprie spese – un tratto di mura urbane (20 fila di pietre compresa la merlatura) e di una torre. Per suggellare la conclusione della costruzione fu inserita sul fianco della torretta un’epigrafe commemorativa, ancor oggi visibile su va del Pilastro. Tuttavia, il nuovo muro di cinta risultò essere molto più basso di quanto pattuito, pertanto seguì una lunga contesa con le autorità cittadine.

CURIOSITA’: Il monastero di Sassovivo era una potente comunità benedettina con casa madre a Foligno e parecchie dipendenze in Umbria e nel viterbese; sul finire del XIII secolo ottenne dal Comune il diritto di fondare un nuovo convento presso la chiesa di S. Maria delle Ginestre. Quale contropartita per quella concessione, l’abate di Sassovivo promise di innalzare – a proprie spese – un tratto di mura urbane (20 fila di pietre compresa la merlatura) e di una torre. Per suggellare la conclusione della costruzione fu inserita sul fianco della torretta un’epigrafe commemorativa, ancor oggi visibile su va del Pilastro. Tuttavia, il nuovo muro di cinta risultò essere molto più basso di quanto pattuito, pertanto seguì una lunga contesa con le autorità cittadine.

LA CONTRADA DI VALLE

Proseguendo in discesa Via S. Clemente, rasentando l’antico muro del Castrum, si arriva presso uno scenografico segmento murario (38) nel quale si apre Porta di Valle ![]() , dalla quale nel Medioevo entrava il diverticolo stradale che proveniva dalla Francigena (coincidente con un tratto della Cassia romana presso l’area termale) e risaliva fino al Colle del Duomo. Uscendo dalla porta, sulla sinistra è il fornice dell’abside della chiesa abbaziale, oggi scomparsa, di S. Maria della Palomba (37).

, dalla quale nel Medioevo entrava il diverticolo stradale che proveniva dalla Francigena (coincidente con un tratto della Cassia romana presso l’area termale) e risaliva fino al Colle del Duomo. Uscendo dalla porta, sulla sinistra è il fornice dell’abside della chiesa abbaziale, oggi scomparsa, di S. Maria della Palomba (37).

A destra, invece, s’innalza (36) la possente Torre del Branca ![]() (impropriamente detta “della Galiana”), fatta costruire dal podestà Corrado Branca nel 1295 con i proventi dei tributi pagati dal castello di Montalto di Castro.

(impropriamente detta “della Galiana”), fatta costruire dal podestà Corrado Branca nel 1295 con i proventi dei tributi pagati dal castello di Montalto di Castro.

CURIOSITA’: Una celebre leggenda racconta che, in epoca medievale, viveva a Viterbo una ragazza di particolare bellezza, autentico vanto della città, chiamata Galiana. Un nobile romano, conquistato dalla sua avvenenza, la chiese in sposa, ma di fronte al suo rifiuto decise di rapirla. Il ratto fu sventato grazie al sollevamento della popolazione che si levò in difesa della donzella; il nobile non volle però rinunciare al suo scopo e tornò a Viterbo forte di un poderoso esercito e la cinse sotto assedio. Durante gli scontri il nobile venne ferito mortalmente e come ultimo desiderio, prima di spirare, chiese di rivedere Galiana, anche solo di lontano. Fu così che la fanciulla si affacciò dalle mura e si mostrò in tutto il suo splendore. A questo punto la narrazione registra due diverse conclusioni: in una, il cavaliere, appagato, ordinò al proprio esercito di sciogliere l’assedio; nell’altra, un arciere romano scagliò per vendetta una freccia contro Galiana uccidendola. Le Cronache di Viterbo fanno risalire l’episodio all’anno 1174. La tradizione popolare vuole che Galiana si sia presentata all’esercito nemico dall’alto della torre del Branca e che proprio qui sia stata colpita a morte. Tradizione che sembrò trovare una sorta di conferma quando nel 1979, durante certi restauri, fu rinvenuto il dardo di una balestra conficcato tra le pietre della torre. Purtroppo, la romantica ipotesi deve fare i conti con l’oggettività del dato storico: Galiana non poteva essersi affacciata da quella torre perché all’epoca del leggendario assedio quel tratto di mura non esisteva ancora.

CURIOSITA’: Una celebre leggenda racconta che, in epoca medievale, viveva a Viterbo una ragazza di particolare bellezza, autentico vanto della città, chiamata Galiana. Un nobile romano, conquistato dalla sua avvenenza, la chiese in sposa, ma di fronte al suo rifiuto decise di rapirla. Il ratto fu sventato grazie al sollevamento della popolazione che si levò in difesa della donzella; il nobile non volle però rinunciare al suo scopo e tornò a Viterbo forte di un poderoso esercito e la cinse sotto assedio. Durante gli scontri il nobile venne ferito mortalmente e come ultimo desiderio, prima di spirare, chiese di rivedere Galiana, anche solo di lontano. Fu così che la fanciulla si affacciò dalle mura e si mostrò in tutto il suo splendore. A questo punto la narrazione registra due diverse conclusioni: in una, il cavaliere, appagato, ordinò al proprio esercito di sciogliere l’assedio; nell’altra, un arciere romano scagliò per vendetta una freccia contro Galiana uccidendola. Le Cronache di Viterbo fanno risalire l’episodio all’anno 1174. La tradizione popolare vuole che Galiana si sia presentata all’esercito nemico dall’alto della torre del Branca e che proprio qui sia stata colpita a morte. Tradizione che sembrò trovare una sorta di conferma quando nel 1979, durante certi restauri, fu rinvenuto il dardo di una balestra conficcato tra le pietre della torre. Purtroppo, la romantica ipotesi deve fare i conti con l’oggettività del dato storico: Galiana non poteva essersi affacciata da quella torre perché all’epoca del leggendario assedio quel tratto di mura non esisteva ancora.

All’esterno delle mura si apre la moderna via S. Paolo che confluisce in un’ampia rotonda dove un anonimo edificio è ciò che rimane di quello che un tempo fu il convento dei frati di S. Maria in Valleverde; nel XVI secolo la struttura fu adattata a cimitero dei condannati a morte, da cui il nome attribuitogli dai viterbesi di “Chiesa dei Giustiziati”. Qui è visibile il perimetro murario fatto costruire nel 1268 per chiudere la valle del torrente Urcionio; la massiccia Porta Faul ![]() fu aperta nel 1568 per volontà del cardinale Alessandro Farnese (35).

fu aperta nel 1568 per volontà del cardinale Alessandro Farnese (35).

CURIOSITA’: Nel XV secolo, il frate domenicano Giovanni Annio favoleggiò che FAVL (corrotto poi in FAUL) derivasse dalle iniziali dei quattro castelli dalla cui fusione era nata Viterbo: FANUM, ARBANUM, VETULONIA e LONGULA. Fu da allora che l’acronimo FAUL divenne il blasone della città assieme al celebre Leone di Viterbo. In realtà, il termine è la corruzione del nome Faulle con il quale sin dal Medioevo si indicava la vallata sotto il colle di S. Lorenzo. Questo toponimo potrebbe derivare dal latino fabula/fabule, ossia bandita, un fondo comune su cui vigeva il divieto di far legna e pascolare.

CURIOSITA’: Nel XV secolo, il frate domenicano Giovanni Annio favoleggiò che FAVL (corrotto poi in FAUL) derivasse dalle iniziali dei quattro castelli dalla cui fusione era nata Viterbo: FANUM, ARBANUM, VETULONIA e LONGULA. Fu da allora che l’acronimo FAUL divenne il blasone della città assieme al celebre Leone di Viterbo. In realtà, il termine è la corruzione del nome Faulle con il quale sin dal Medioevo si indicava la vallata sotto il colle di S. Lorenzo. Questo toponimo potrebbe derivare dal latino fabula/fabule, ossia bandita, un fondo comune su cui vigeva il divieto di far legna e pascolare.

Poco oltre la rotonda, all’inizio della Strada Bagni, è visibile il complesso sepolcrale etrusco di Poggio Giudio, area così chiamata perché nel Medioevo riservata alla sepoltura degli ebrei.

Rientrati Porta di Valle, si sale a destra per Via S. Antonio.

Sulla sinistra s’incontra un caseggiato addossato al costone occidentale del colle del Duomo; sul fianco di un edificio sono visibili modeste tracce architettoniche della duecentesca chiesa (39) di S. Stefano in Valle (alcune monofore e un oculo), nei pressi della quale sorgeva un ospedale amministrato dalla confraternita di S. Leonardo che, istituita nel 1144, è il sodalizio laico più antico d’Italia. Sul lato opposto della strada, oltre un’ampia striscia di terra incolta, corre la cinta muraria sulla quale spiccano i resti della Torre del Bacarozzo ![]() e l’antica Porta di S. Lorenzo (non accessibile), una delle poche che nel Medioevo era dotata di ponte levatoio (40).

e l’antica Porta di S. Lorenzo (non accessibile), una delle poche che nel Medioevo era dotata di ponte levatoio (40).

Lungo questo tratto di Via S. Antonio, fino alla Porta Faul, era consentita la lavorazione della canapa; questa pratica durò fino alla metà del XIX secolo, quando il Comune ne ordinò il divieto per motivi d’igiene pubblica. All’altezza dell’incrocio con Via del Paradosso, sul lato sinistro di Via S. Antonio è un imponente casamento (oggi abitazione privata) che un tempo ospitava l’antica chiesa parrocchiale di S. Giovanni in Valle (41). Nel XIV passò ai disciplinati che vi rimasero fino al 1670 quando si trasferirono nella chiesa del Gonfalone in via La Fontaine.

Continuando la salita, si costeggiando sulla destra l’ex convento dei frati Antoniani di Vienne (42), che all’inizio del ’400 gestivano l’annesso ospedale per i malati di ergotismo ovvero il «fuoco di sant’Antonio». Sul finire degli anni ’90 dello scorso secolo, all’interno dell’edificio (oggi non accessibile) è stato scoperto un interessante affresco del 1426 raffigurante la Madonna con il Bambino assisa in trono tra Santi, da taluni attribuita a Francesco d’Antonio Zacchi, detto il Balletta.

Sul muro esterno, proprio al di sotto della grande casa-ponte che scavalca la strada, è visibile un bassorilievo in peperino che rappresenta la croce «TAU» di S. Antonio, simbolo dell’ordine.

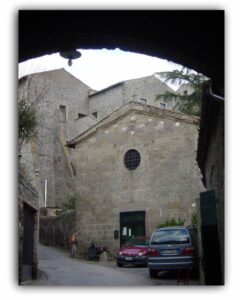

Più oltre, si apre il prospetto di S. Maria della Carbonara

Più oltre, si apre il prospetto di S. Maria della Carbonara ![]() , così detta per la presenza in loco di uno dei tanti fossati artificiali (carbonaje) che si scavavano a difesa della cinta muraria e che, spesso, si riempivano di materiale combustibile da incendiare in caso di attacco nemico.

, così detta per la presenza in loco di uno dei tanti fossati artificiali (carbonaje) che si scavavano a difesa della cinta muraria e che, spesso, si riempivano di materiale combustibile da incendiare in caso di attacco nemico.

Sebbene le prime menzioni della chiesa (43) risalgano soltanto alla prima metà del XIII secolo, i tratti architettonici della sua struttura ed alcune analogie stilistiche con altri templi viterbesi, lasciano propendere per una data di fondazione più antica. Particolarmente interessanti, le mensole esterne all’abside ![]() – a foggia di volto umano e teste animali (toro e ariete) – che sono visibili solo dalla vicina Via delle Mole.

– a foggia di volto umano e teste animali (toro e ariete) – che sono visibili solo dalla vicina Via delle Mole.

La chiesa è nota, soprattutto, per essere appartenuta ai Cavalieri Templari; da alcuni atti risulta che vi fu sepolto Artusio de Pocapalja, quart’ultimo Gran Maestro d’Italia. Dopo la soppressione dei templari, S. Maria della Carbonara passò all’Ordine Ospedaliero di San Giovanni, in seguito divenuto Ordine dei Cavalieri di Malta. A pianta rettangolare e ad navata unica, l’interno della chiesa presenta, sulla parete destra, una porta murata sotto la quale, secondo la tradizione, sarebbe transitata la Santa Veronica durante il suo leggendario viaggio dalla Terrasanta a Roma.

La facciata è ornata da dieci originali scodelle dipinte e incastonate sotto gli spioventi, riproduzioni di ceramiche più antiche e trafugate in epoca imprecisata. Il vicino palazzetto (oggi residenza privata) era una domus templare, sede di una precettoria che estendeva la sua giurisdizione su tutto l’Alto Lazio. Da notare, sul fronte dell’edificio, due bifore al terzo piano (con qualche difficoltà, possono essere sbirciate anche restando su via S. Antonio) nel cui archivolto sono scolpite, su quella sinistra, una rosa pentalobata e uno scudo abraso, e su quella destra una “croce patriarcale” e un cavaliere.

Più avanti, ma sul lato opposto, spicca in tutta la sua maestosa altezza la Torre di Messer Braimando ![]() , l’unica superstite (44) delle tante che esistevano sul colle e che furono in gran parte distrutte dalla fazione guelfa nel 1243 in quanto presidio dei partigiani dell’imperatore Federico II.

, l’unica superstite (44) delle tante che esistevano sul colle e che furono in gran parte distrutte dalla fazione guelfa nel 1243 in quanto presidio dei partigiani dell’imperatore Federico II.

CURIOSITA’: Nell’autunno del 1243 i guelfi viterbesi si rivoltarono contro il podestà Simone di Chieti imposto da Federico II di Svevia. Comandati dal cardinale Raniero Capocci, gli insorti aggredirono la guarnigione imperiale di stanza in città costringendola ad arroccarsi sul colle del Duomo, baluardo delle principali famiglie ghibelline. Fu in quell’occasione che vennero abbattute le torri e i bastioni sfruttati come difesa dagli assediati. La notizia della sommossa raggiunse Federico II, stanziato a Melfi, il quale radunò l’esercito per correre in soccorso dei suoi uomini. Giunto alle porte di Viterbo, l’imperatore cinse d’assedio la città, ma nonostante l’impiego di potenti macchine da guerra non riuscì a spezzarne le difese. Dopo poco più di un mese di estenuanti scontri e di mediazioni diplomatiche, Federico accettò di ritirarsi in cambio dell’amnistia per i ghibellini viterbesi e del salvacondotto per i soldati ancora asserragliati sul colle.

Poche decine di metri ancora e, sulla destra, si risale la scalinata che fiancheggia il Ponte del Duomo ![]() ; considerevole costruzione d’epoca medievale gettata sulla forra che isolava il colle di S. Lorenzo dal resto della città, il ponte ha inglobati sui fianchi alcuni colossali massi, resti di una più antica struttura probabilmente d’epoca etrusca.

; considerevole costruzione d’epoca medievale gettata sulla forra che isolava il colle di S. Lorenzo dal resto della città, il ponte ha inglobati sui fianchi alcuni colossali massi, resti di una più antica struttura probabilmente d’epoca etrusca.

Al termine della scalinata si torna su Piazza della Morte.