VIA S. PIETRO E LA CHIESA DELLE DUCHESSE

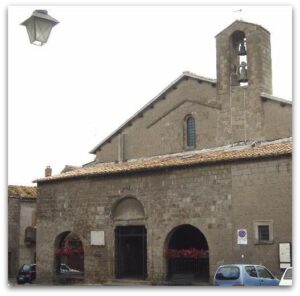

Sbucati su via S. Pietro da via del Ponticello, vale la pena svoltare a sinistra verso la chiesa Visitazione della Vergine Maria ![]() . L’edificio venne costruito nel ‘600 sulle fondamenta della duecentesca S. Bartolomeo ed è annesso al monastero eretto nella metà del XVI secolo per volere dalla duchessa Girolama Orsini, vedova di Pierluigi Farnese. Il cenobio e la chiesa vengono comunemente chiamate dai viterbesi “Le Duchesse” (11).

. L’edificio venne costruito nel ‘600 sulle fondamenta della duecentesca S. Bartolomeo ed è annesso al monastero eretto nella metà del XVI secolo per volere dalla duchessa Girolama Orsini, vedova di Pierluigi Farnese. Il cenobio e la chiesa vengono comunemente chiamate dai viterbesi “Le Duchesse” (11).

CURIOSITA’: Nella chiesa sono conservate le reliquie di S. Crescenziano martire che vi furono traslate nel 1833. I resti sacri furono inviati come dono alla città da papa Gregorio XVI affinché il santo venisse affidato alla devozione popolare come compatrono di Viterbo assieme a S. Lorenzo e S. Rosa. In realtà, il tentativo fallì e nel volgere di pochi anni i viterbesi finirono con il dimenticare il nome di S. Crescenziano.

All’interno della chiesa della Visitazione sono conservate interessanti opere pittoriche del XVII e XVIII secolo, come la Madonna con Bambino tra i santi Bernardo e Benedetto di Antonangelo Falaschi e una Visitazione della Vergine a S. Elisabetta. Notevole il soffitto a cassettoni, con stucchi e dorature del modenese Giovanbattista Magni. A destra della parete di fondo, una cappellina conserva una miracolosa statua in cera del Bambino Gesù.

CURIOSITA’: Nel 1858, all’età di ventuno anni, Ersilia Penelope Frey entrò nel convento della Visitazione col nome di suor Maria Benedetta. Nel 1861 fu colpita da una gravissima malattia che gli provocò la paralisi di gran parte del corpo e fu costretta a trascorre i restanti 52 anni di vita immobilizzata in un letto di dolori; poiché non poteva posare il capo sui guanciali a causa degli atroci dolori, fu necessario tenere la sua fronte sollevata con cordicelle e bende (alcune foto di inizio ‘900 rendono testimonianza di questa triste condizione). Nonostante l’infermità, suor Benedetta fu un riferimento per l’intera comunità per la sua eroica accettazione della sofferenza. La fama della monaca malata varcò le porte del monastero fino ad arrivare in tutta Europa. Ebbe il dono divino della preveggenza e della guarigione: si narra, ad esempio, che predisse la morte di re Umberto I e che sanò dal sordomutismo la figlia di un ambasciatore austriaco accorso al convento viterbese su suggerimento di papa Pio X. Molti personaggi illustri fecero visita al capezzale di suor Benedetta, tra essi don Luigi Orione, il quale ebbe a scrivere che la monaca, quale metafora della sua umiltà e devozione, si definiva uno “straccio nelle mani di Dio”.

CURIOSITA’: Nel 1858, all’età di ventuno anni, Ersilia Penelope Frey entrò nel convento della Visitazione col nome di suor Maria Benedetta. Nel 1861 fu colpita da una gravissima malattia che gli provocò la paralisi di gran parte del corpo e fu costretta a trascorre i restanti 52 anni di vita immobilizzata in un letto di dolori; poiché non poteva posare il capo sui guanciali a causa degli atroci dolori, fu necessario tenere la sua fronte sollevata con cordicelle e bende (alcune foto di inizio ‘900 rendono testimonianza di questa triste condizione). Nonostante l’infermità, suor Benedetta fu un riferimento per l’intera comunità per la sua eroica accettazione della sofferenza. La fama della monaca malata varcò le porte del monastero fino ad arrivare in tutta Europa. Ebbe il dono divino della preveggenza e della guarigione: si narra, ad esempio, che predisse la morte di re Umberto I e che sanò dal sordomutismo la figlia di un ambasciatore austriaco accorso al convento viterbese su suggerimento di papa Pio X. Molti personaggi illustri fecero visita al capezzale di suor Benedetta, tra essi don Luigi Orione, il quale ebbe a scrivere che la monaca, quale metafora della sua umiltà e devozione, si definiva uno “straccio nelle mani di Dio”.

Nell’area del monastero della Visitazione sorgeva l’antico palazzo della famiglia Capocci, alla quale apparteneva il celebre cardinale Raniero; completamente raso al suolo nel 1247 dalle soldataglie dell’imperatore Federico II, fu ricostruito sul finire del medesimo secolo. Dell’edificio non restano che due finestre trilobate inserite su un muro lungo Via S. Pietro (10).

PORTA S. PIETRO E IL QUARTIERE DI PIANOSCARANO

Ripresa via S. Pietro in direzione opposta, all’altezza del civico 32 si scorge lo stemma in peperino dei Capocci, uno scudo con la fascia orizzontale. Proseguendo, da notare largo degli Esposti, con le sue case medievali ben restaurate in epoca moderna. Al termine della via, si apre Porta S. Pietro ![]() , bassa e stretta, antico presidio di uno dei tratti di mura meglio difesi della città, come dimostrano lo spessore della cortina e la possente merlatura (12). Sul muro esterno, proprio sopra la porta, è inserito un grande stemma, scolpito in bassorilievo, raffigurante il leone di Viterbo con la picca.

, bassa e stretta, antico presidio di uno dei tratti di mura meglio difesi della città, come dimostrano lo spessore della cortina e la possente merlatura (12). Sul muro esterno, proprio sopra la porta, è inserito un grande stemma, scolpito in bassorilievo, raffigurante il leone di Viterbo con la picca.

Fuori dalla porta ci si imbatte nell’alta scalinata di S. Pietro del Castagno

Fuori dalla porta ci si imbatte nell’alta scalinata di S. Pietro del Castagno ![]() , scenografico accesso fatto costruire nel 1622 dal cardinale Scipione Cobelluzzi assieme alla nuova facciata della chiesa. L’edificio sacro e l’annesso convento (13) furono costruiti dal cardinale Raniero Capocci intorno al 1240 per essere destinati, dapprima ai cistercensi, quindi ai frati saccati ed in fine ai monaci cluniacensi. Concesso ripetutamente in commenda per tutto il XV secolo, il complesso passò all’ordine dei Girolamini nel 1498 e ai frati della Penitenza nel 1825. Dal 1933 vi hanno preso dimora i padri Giuseppini del Murialdo. All’interno da segnalare alcuni dipinti nelle cappelle laterali, quali una Crocefissione e una Decollazione del Battista del XVII secolo.

, scenografico accesso fatto costruire nel 1622 dal cardinale Scipione Cobelluzzi assieme alla nuova facciata della chiesa. L’edificio sacro e l’annesso convento (13) furono costruiti dal cardinale Raniero Capocci intorno al 1240 per essere destinati, dapprima ai cistercensi, quindi ai frati saccati ed in fine ai monaci cluniacensi. Concesso ripetutamente in commenda per tutto il XV secolo, il complesso passò all’ordine dei Girolamini nel 1498 e ai frati della Penitenza nel 1825. Dal 1933 vi hanno preso dimora i padri Giuseppini del Murialdo. All’interno da segnalare alcuni dipinti nelle cappelle laterali, quali una Crocefissione e una Decollazione del Battista del XVII secolo.

Rientrata la porta, sulla destra, si erge un grande edificio noto come Palazzo dell’Abbate (14), poiché appartenuto ai frati cistercensi di S. Martino al Cimino. Della struttura duecentesca non rimane che il fronte meridionale con due bifore trilobe. Nella seconda metà del ‘400 divenne possesso dell’abate commendatario Francesco Tedeschini Piccolomini, futuro papa Pio III; il prelato fece erigere un nuovo corpo di fabbrica esterno alle mura ed obliquo al preesistente. Nel XVII secolo il palazzo appartenne a Donna Olimpia Maidalchini, principessa di S. Martino al Cimino e cognata di papa Innocenzo X. Destinato ad ospitare il brefotrofio cittadino, nel 1899 il complesso subì radicali trasformazioni e la facciata su Via S. Pietro fu ricostruita ad imitazione dell’architettura medievale.

Murati in un angolo del nuovo prospetto rimangono i resti della fontana commissionata dal Piccolomini, caratterizzata da una testata monumentale riccamente decorata. Sul lato opposto, nelle vicinanze della porta, si scorge ciò che rimane di S. Erasmo, antica dipendenza dell’abbazia di S. Martino al Cimino che nel ‘700 fu ceduta all’Arte dei Calzolai che la reintitolarono ai loro patroni Ss. Crispino e Crispiniano.

Murati in un angolo del nuovo prospetto rimangono i resti della fontana commissionata dal Piccolomini, caratterizzata da una testata monumentale riccamente decorata. Sul lato opposto, nelle vicinanze della porta, si scorge ciò che rimane di S. Erasmo, antica dipendenza dell’abbazia di S. Martino al Cimino che nel ‘700 fu ceduta all’Arte dei Calzolai che la reintitolarono ai loro patroni Ss. Crispino e Crispiniano.

Si risale per Via dei Giardini costeggiando le mura medievali. Si arriva quindi a Porta Fiorita (15), uno dei più antichi ingressi della città, probabilmente risalente all’epoca di realizzazione della prima cinta muraria urbana (1095); poco oltre un antico fontanile (16), detto del Capone, reca lo stemma della famiglia Gatti.

Alcune decine di metri ancora e si entra nel quartiere di Pianoscarano ![]() , altro esempio di borgo medievale conservatosi straordinariamente integro. Si ritiene che il nome discenda dal termine longobardo “squara”, ossia schiera, e possa quindi indicare che la zona fosse usata come accampamento militare e luogo di esercitazioni durante la dominazione germanica. Di un vico Squarano o Scarano si hanno notizie fin dall’anno 810; abbandonata nei secoli successivi, l’area subirà un repentino incremento demografico ed edilizio a partire dal 1148, tanto che appena quarant’anni più tardi il Comune provvide a cingere il borgo di solide mura.

, altro esempio di borgo medievale conservatosi straordinariamente integro. Si ritiene che il nome discenda dal termine longobardo “squara”, ossia schiera, e possa quindi indicare che la zona fosse usata come accampamento militare e luogo di esercitazioni durante la dominazione germanica. Di un vico Squarano o Scarano si hanno notizie fin dall’anno 810; abbandonata nei secoli successivi, l’area subirà un repentino incremento demografico ed edilizio a partire dal 1148, tanto che appena quarant’anni più tardi il Comune provvide a cingere il borgo di solide mura.

Percorsa Via del Capone, si dischiude piazza S. Andrea con l’omonima chiesa duecentesca ![]() . Gravemente danneggiata dai bombardamenti aerei del maggio 1944, i successivi restauri hanno cercato di riportare alla luce le originarie linee romaniche. L’edificio (17) è a pianta rettangolare ed ha un’unica navata; il presbiterio, fortemente rialzato e collegato all’aula da un’alta scalinata, è chiuso da tre absidi appartenenti alla struttura originaria. La facciata è preceduta da un ampio nartece ed è sovrastata dal consueto campanile a vela. Nel sottosuolo esiste una bella cripta gotico-cistercense rimasta interrata e usata come cimitero per quattro secoli. La cripta

. Gravemente danneggiata dai bombardamenti aerei del maggio 1944, i successivi restauri hanno cercato di riportare alla luce le originarie linee romaniche. L’edificio (17) è a pianta rettangolare ed ha un’unica navata; il presbiterio, fortemente rialzato e collegato all’aula da un’alta scalinata, è chiuso da tre absidi appartenenti alla struttura originaria. La facciata è preceduta da un ampio nartece ed è sovrastata dal consueto campanile a vela. Nel sottosuolo esiste una bella cripta gotico-cistercense rimasta interrata e usata come cimitero per quattro secoli. La cripta ![]() è divisa in quattro navate da undici colonne poggianti sulle pareti e da tre pilastrini liberi al centro dell’aula che sostengono un elegante intreccio di volte a crociera; sulle pareti sono ancora visibili tracce di affreschi, verosimilmente ispirati alla vita di Gesù Cristo, che alcuni esperti hanno attribuito alla mano di Ranuccetto (1270) e costituiscono la più importante testimonianza pittorica del Duecento viterbese.

è divisa in quattro navate da undici colonne poggianti sulle pareti e da tre pilastrini liberi al centro dell’aula che sostengono un elegante intreccio di volte a crociera; sulle pareti sono ancora visibili tracce di affreschi, verosimilmente ispirati alla vita di Gesù Cristo, che alcuni esperti hanno attribuito alla mano di Ranuccetto (1270) e costituiscono la più importante testimonianza pittorica del Duecento viterbese.

CURIOSITA’: Protettore dei pescatori e dei pescivendoli, sant’Andrea, gode di una profonda devozione nel viterbese, soprattutto nel territorio castrense (Canino, Latera e Tessennano) dove, la sera del 30 novembre, si svolgono le cosiddette “scampanate”, una sorta di chiassose scorribande di ragazzi che trascinano per le vie barattoli e oggetti di latta. Si tratta di una tradizione che trae origine dalle processioni apotropaiche con cui, già nel Medioevo, i pastori e i contadini invocavano la protezione del santo attraverso lo scampanio frenetico dei campanacci delle loro bestie. A Viterbo, invece, è usanza che i bambini, la sera del 29 novembre, mettano sul davanzale delle loro abitazioni un piatto vuoto affinché la notte venga riempito con un “pesce di cioccolato” portato da sant’Andrea. Nei giorni precedenti la festività tutte le pasticcerie della città espongono nelle loro vetrine una miriade di pesciolini avvolti nella caratteristica carta stagnola colorata. Secondo alcuni, questa tradizione fu introdotta, all’incirca nella metà dello scorso secolo, dal parroco di S. Andrea a Pianoscarano che, in occasione della festa del santo, era solito mettere nell’acquasantiera della chiesa alcuni pesci di cioccolato. Presto quella dolce abitudine venne mutuata da tutti i viterbesi. Non mancano, tuttavia, voci che attribuiscono una più antica origine alla tradizione del pesce, che in un primo tempo doveva essere di marzapane. A proposito della figura del santo pescatore, i viterbesi hanno coniato una salace filastrocca che recita: “Sant’Andrea pescatore porta il pesce mal Signore; il Signore non lo vo’, sant’Andrea se lo magnò”.

CURIOSITA’: Protettore dei pescatori e dei pescivendoli, sant’Andrea, gode di una profonda devozione nel viterbese, soprattutto nel territorio castrense (Canino, Latera e Tessennano) dove, la sera del 30 novembre, si svolgono le cosiddette “scampanate”, una sorta di chiassose scorribande di ragazzi che trascinano per le vie barattoli e oggetti di latta. Si tratta di una tradizione che trae origine dalle processioni apotropaiche con cui, già nel Medioevo, i pastori e i contadini invocavano la protezione del santo attraverso lo scampanio frenetico dei campanacci delle loro bestie. A Viterbo, invece, è usanza che i bambini, la sera del 29 novembre, mettano sul davanzale delle loro abitazioni un piatto vuoto affinché la notte venga riempito con un “pesce di cioccolato” portato da sant’Andrea. Nei giorni precedenti la festività tutte le pasticcerie della città espongono nelle loro vetrine una miriade di pesciolini avvolti nella caratteristica carta stagnola colorata. Secondo alcuni, questa tradizione fu introdotta, all’incirca nella metà dello scorso secolo, dal parroco di S. Andrea a Pianoscarano che, in occasione della festa del santo, era solito mettere nell’acquasantiera della chiesa alcuni pesci di cioccolato. Presto quella dolce abitudine venne mutuata da tutti i viterbesi. Non mancano, tuttavia, voci che attribuiscono una più antica origine alla tradizione del pesce, che in un primo tempo doveva essere di marzapane. A proposito della figura del santo pescatore, i viterbesi hanno coniato una salace filastrocca che recita: “Sant’Andrea pescatore porta il pesce mal Signore; il Signore non lo vo’, sant’Andrea se lo magnò”.

Si continua per Via della Fontana, in un susseguirsi di case costruite con irregolari pietre squadrate, la cui semplicità e sobrietà rivela come in epoca medievale il luogo fosse abitato prevalentemente da contadini e da modesti artigiani. Si giunge quindi ad una piazzetta, centro perfetto dell’intero borgo, nel cui mezzo si leva una grande fontana a fuso (18), detta Fontana di Pianoscarano ![]() , rifacimento trecentesco di un’altra ancor più antica. La base è costituita da un capitello su cui poggia un prisma esagonale decorato da sei colonne a spirale che sostengono archetti trilobati; dalle nicchie di affacciano cinque leoni e una figura umana a carponi dalla cui bocca partono i lunghi bocchettoni dell’acqua. La cuspide piramidale reca scolpite figure di due santi, probabilmente S. Nicola e S. Andrea, protettori della contrada. L’alto acroterio a forma di foglie culmina con una pigna.

, rifacimento trecentesco di un’altra ancor più antica. La base è costituita da un capitello su cui poggia un prisma esagonale decorato da sei colonne a spirale che sostengono archetti trilobati; dalle nicchie di affacciano cinque leoni e una figura umana a carponi dalla cui bocca partono i lunghi bocchettoni dell’acqua. La cuspide piramidale reca scolpite figure di due santi, probabilmente S. Nicola e S. Andrea, protettori della contrada. L’alto acroterio a forma di foglie culmina con una pigna.

CURIOSITA’: La fontana di Pianoscarano è nota per un episodio storico che la vide protagonista. Nel 1367, Urbano V, in viaggio da Avignone a Roma, sostò per alcuni giorni a Viterbo. Il giorno del 5 settembre, alcuni francesi al servizio della corte pontifica si diedero a lavare un loro cane nella fontana facendosi beffa delle donne che stavano raccogliendo l’acqua per gli usi domestici. Quel arrogante gesto scatenò un focoso litigio con gli abitanti della contrada che sfociò in una rissa sanguinosa. Ben presto scoppiarono tumulti in ogni rione della città e, forse alimentata dalla propaganda ghibellina, si scatenò una violenta caccia agli uomini del corteggio pontificio. Il cardinale di Carcassonne scampò al linciaggio solo grazie ad una precipitosa fuga travestito da frate francescano. L’intera curia riuscì con fatica a rifugiarsi nella Rocca assieme a Urbano V, il quale chiese soccorso alle città vicine che non tardarono a marciare su Viterbo. Sedata la sommossa, i viterbesi inviarono i loro maggiorenti dal papa per invocare il perdono. A dimostrazione del loro pentimento demolirono la fontana di Pianoscarano che era stata, per certi versi, la ragione di quel trambusto. Il papa, comunque, fece giustiziare i capi della sommossa e ordinò l’abbattimento delle torri e delle mura della città; quest’ultimo proposito non fu, tuttavia, portato completamente a termine. Quando il papa lasciò sdegnato Viterbo per insediarsi a Roma, gli abitanti di Pianoscarano decisero allora di ricostruire la fontana così come oggi ancora la vediamo.

CURIOSITA’: La fontana di Pianoscarano è nota per un episodio storico che la vide protagonista. Nel 1367, Urbano V, in viaggio da Avignone a Roma, sostò per alcuni giorni a Viterbo. Il giorno del 5 settembre, alcuni francesi al servizio della corte pontifica si diedero a lavare un loro cane nella fontana facendosi beffa delle donne che stavano raccogliendo l’acqua per gli usi domestici. Quel arrogante gesto scatenò un focoso litigio con gli abitanti della contrada che sfociò in una rissa sanguinosa. Ben presto scoppiarono tumulti in ogni rione della città e, forse alimentata dalla propaganda ghibellina, si scatenò una violenta caccia agli uomini del corteggio pontificio. Il cardinale di Carcassonne scampò al linciaggio solo grazie ad una precipitosa fuga travestito da frate francescano. L’intera curia riuscì con fatica a rifugiarsi nella Rocca assieme a Urbano V, il quale chiese soccorso alle città vicine che non tardarono a marciare su Viterbo. Sedata la sommossa, i viterbesi inviarono i loro maggiorenti dal papa per invocare il perdono. A dimostrazione del loro pentimento demolirono la fontana di Pianoscarano che era stata, per certi versi, la ragione di quel trambusto. Il papa, comunque, fece giustiziare i capi della sommossa e ordinò l’abbattimento delle torri e delle mura della città; quest’ultimo proposito non fu, tuttavia, portato completamente a termine. Quando il papa lasciò sdegnato Viterbo per insediarsi a Roma, gli abitanti di Pianoscarano decisero allora di ricostruire la fontana così come oggi ancora la vediamo.

Durante il periodo di vendemmia, nei tempi passati, la fontana veniva utilizzata per il lavaggio delle botti e dei tini; per stabilire l’ordine con cui attingere alla fonte i vignaioli si sfidavano ad una gara di «ruzzolone» delle botti. Ancora oggi quell’antica competizione viene rievocata ogni anno attraverso un suggestivo Palio delle Botti.

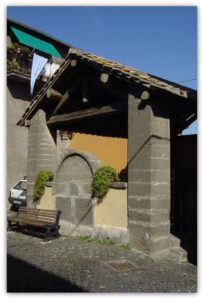

In cima a Via di Pianoscarano si apre Porta del Carmine ![]() che, massiccia e severa, lascia ancora intravedere la feritoia da cui veniva fatta scendere la saracinesca di ferro (19). Nell’arco interno della porta vi è un affresco raffigurante la Madonna tra santi; fino allo scorso secolo, per la festa del 16 luglio, vi era l’usanza di accendere una luminaria di candele davanti all’immagine in redenzione delle anime del Purgatorio. Fuori le mura un ponte in pietra scavalca un canale interrato, erede scolorito del fossato che nel Medioevo cingeva la cortina difensiva. Oltre il ponticello, un fabbricato dalle vistose ogive (ora riadattato ad ufficio bancario) è tutto ciò che rimane del duecentesco convento dei frati di S. Maria del Monte Carmelo o del Carmine.

che, massiccia e severa, lascia ancora intravedere la feritoia da cui veniva fatta scendere la saracinesca di ferro (19). Nell’arco interno della porta vi è un affresco raffigurante la Madonna tra santi; fino allo scorso secolo, per la festa del 16 luglio, vi era l’usanza di accendere una luminaria di candele davanti all’immagine in redenzione delle anime del Purgatorio. Fuori le mura un ponte in pietra scavalca un canale interrato, erede scolorito del fossato che nel Medioevo cingeva la cortina difensiva. Oltre il ponticello, un fabbricato dalle vistose ogive (ora riadattato ad ufficio bancario) è tutto ciò che rimane del duecentesco convento dei frati di S. Maria del Monte Carmelo o del Carmine.

Rientrati all’interno delle mura e presa la prima stradina a sinistra, si scorge la caratteristica facciata di S. Carlo (20) dall’alto campanile a vela con doppio ordine di campane. In origine la chiesa, proprietà dell’abbazia sabina di Farfa, si chiamava S. Niccolò e sotto quel titolo è ricordata in un documento del 1152. Il nome mutò nel XVII secolo per via della Compagnia di S. Carlo che amministrava l’unito convalescenziario; più tardi, nel 1639, vi si trasferì la Confraternita degli Oblati di Maria che fondò un gerontocomio. Dopo anni di incuria e deturpazioni, la chiesa e gli ambienti annessi sono stati brillantemente restaurati e dal 2001 sono sede dell’Università degli Studi della Tuscia.

Rientrati all’interno delle mura e presa la prima stradina a sinistra, si scorge la caratteristica facciata di S. Carlo (20) dall’alto campanile a vela con doppio ordine di campane. In origine la chiesa, proprietà dell’abbazia sabina di Farfa, si chiamava S. Niccolò e sotto quel titolo è ricordata in un documento del 1152. Il nome mutò nel XVII secolo per via della Compagnia di S. Carlo che amministrava l’unito convalescenziario; più tardi, nel 1639, vi si trasferì la Confraternita degli Oblati di Maria che fondò un gerontocomio. Dopo anni di incuria e deturpazioni, la chiesa e gli ambienti annessi sono stati brillantemente restaurati e dal 2001 sono sede dell’Università degli Studi della Tuscia.

Dalla Chiesa di S. Carlo si prosegue sino a Via dei Vecchi, dove è visibile un ben conservato lavatoio (21) coperto che affaccia sull’adiacente Piazza degli Scotolatori. Con questo termine venivano indicati quei lavoratori che eseguivano la battitura (scotolatura) delle canne di canapa al fine di ottenere la fibra, che poi sarebbe stata pettinata (canapatura) ed, in fine, filata. Fino agli inizi del ‘900, l’intera piazza, così come l’area antistante porta del Carmine, era destinata a questa rumorosa e insalubre attività di battitura.

CURIOSITA’: «Quale del Bullicame esce ruscello/che parton poi tra lor le peccatrici». Questo è il passaggio del canto XIV dell’Inferno dantesco nel quale si richiama allegoricamente la celebre fonte termale del Bullicame situata a poca distanza da Viterbo. Il termine “peccatrici” usato dal sommo poeta è stato oggetto di diverse interpretazioni. Autorevoli studiosi vorrebbero che il sostantivo sia stato erroneamente trascritto in luogo del corretto “pectatrici” (pettinatrici) e che si riferisse, pertanto, alle addette alla pettinatura della canapa, per la cui macerazione (fase che precedeva la “scotolatura”) si sfruttava l’acqua calda delle piscine termali. Purtroppo, la critica prevalente propende per una meno nobile, ma più concreta, spiegazione. Le peccatrici non sono altro che le meretrici che, probabilmente, esercitavano la loro professione nei campi prossimi alla zona termale. E’ documentato, inoltre, che le prostitute del XV secolo venivano invitate a fare le loro abluzioni nel Bullicame e non nel “bagno dove sieno consuete bagnarse le citadine et donne viterbese”.

Al civico 7 di via dei Vecchi è un curioso stemma in peperino che raffigura un bozzolo e le lettere SMIG agli angoli; è il simbolo del convento domenicano di S. Maria in Gradi. Al termine di Via dei Vecchi si è di nuovo su Via di Pianoscarano; intrapresa la discesa, vale la pena soffermare lo sguardo sulle suggestive viuzze che si aprono sulla destra: via S. Andrea, via della Salita e via delle Caprarecce. Quest’ultima costeggia (22) l’alveo di quello che un tempo era il torrente Paradosso, in parte ancora occupato da orti e lussureggianti giardini; sotto il parapetto dell’ultimo tratto della via, da notare gli ingressi dei numerosi cunicoli che un tempo conducevano dal fondo della valle alle cantine del borgo. Da questa privilegiata prospettiva si può godere di una eccezionale vista ![]() sulle torri di S. Pellegrino, sul Colle del Duomo e, persino, sul Monte Palanzana.

sulle torri di S. Pellegrino, sul Colle del Duomo e, persino, sul Monte Palanzana.

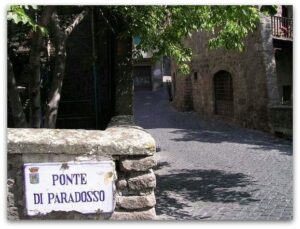

Al termine della scesa è il Ponte di Paradosso (23) che riporta al quartiere di S. Pellegrino. A sinistra del ponte ha sede un frantoio che in alcuni ambienti ospita un originale esposizione di attrezzi e macchinari utilizzati in passato per filatura della canapa.

CURIOSITA’: Nella prima metà del ‘900 si diffuse la voce che attorno al ponte di Paradosso e nei vicoli di Pianoscarano si avventurasse un fantasma che gli abitanti non tardarono a battezzare «Trucche Trucche», probabilmente per il rumore prodotto dai suoi passi sull’acciottolato del quartiere. Nell’immaginario popolare, quest’essere misterioso era descritto come altissimo o, comunque, dotato di  trampoli poiché la notte si divertiva a rubare gli oggetti appoggiati sui davanzali (stoviglie messe ad asciugare, panni, ecc. …). Non mancò chi disse di avergli visto ai piedi grosse scarpe come una specie di ferri da stiro (una sorta di mostro di Frankenstein viterbese!). Il convincimento che quella figura notturna esistesse davvero era così radicata che durante il ventennio fascista fu istituita una ronda per dimostrare agli abitanti del quartiere l’infondatezza delle loro paure; fu persino proibito che si parlasse del fantasma nei luoghi pubblici. Nel dopoguerra non si ebbero più notizie di quelle curiose manifestazioni; tuttavia, per molto tempo le nonne continuarono ad utilizzare lo spauracchio di Trucche Trucche coi loro nipotini più irrequieti. Durante le scaramucce tra ragazzi che in passato animavano le vie di Viterbo, le combriccole degli altri quartieri intonavano un’irrisoria filastrocca che richiamava la creduloneria dei pianoscaranesi: “Là pe’ Piascarano so tutte mammalucche/ so’ state spaventate da n’certo Trucche Trucche/ Sapete c’adè successo a Valle Cupa/ adè scappato Trucche Trucche dalla buca.”

trampoli poiché la notte si divertiva a rubare gli oggetti appoggiati sui davanzali (stoviglie messe ad asciugare, panni, ecc. …). Non mancò chi disse di avergli visto ai piedi grosse scarpe come una specie di ferri da stiro (una sorta di mostro di Frankenstein viterbese!). Il convincimento che quella figura notturna esistesse davvero era così radicata che durante il ventennio fascista fu istituita una ronda per dimostrare agli abitanti del quartiere l’infondatezza delle loro paure; fu persino proibito che si parlasse del fantasma nei luoghi pubblici. Nel dopoguerra non si ebbero più notizie di quelle curiose manifestazioni; tuttavia, per molto tempo le nonne continuarono ad utilizzare lo spauracchio di Trucche Trucche coi loro nipotini più irrequieti. Durante le scaramucce tra ragazzi che in passato animavano le vie di Viterbo, le combriccole degli altri quartieri intonavano un’irrisoria filastrocca che richiamava la creduloneria dei pianoscaranesi: “Là pe’ Piascarano so tutte mammalucche/ so’ state spaventate da n’certo Trucche Trucche/ Sapete c’adè successo a Valle Cupa/ adè scappato Trucche Trucche dalla buca.”

Dal Ponte di Paradosso si risale attraverso Via Valle Cupa, il cui nome deriva dal termine dialettale “cupo”, ossia fondo/concavo (in molti paesi della provincia il piatto fondo per la minestra è detto piatto cupo!).

CURIOSITA’: Tra le tante narrazioni che ruotano attorno alla figura della leggendaria Bella Galiana ve ne è una strettamente legata alla vallata del torrente Paradosso. In questo racconto, probabilmente elaborato nel ‘500 in ambiente umanistico, Galiana è rappresentata come una vergine bellissima che viene sorteggiata tra tutte le giovinette viterbesi per essere data in sacrificio ad una scrofa bianca che abita la valle. Legata ad un masso, la fanciulla viene abbandonata al suo destino davanti all’antro della bestia; provvidenzialmente, dal fitto della vegetazione compare un leone che aggredisce con i potenti artigli la mostruosa scrofa uccidendola. Galiana è salva e i viterbesi, a memoria di quell’evento eccezionale, erigono sul posto una cappella che viene intitolata alla Madonna della Scrofa o della Troia. Solo molto più tardi, forse per evitare equivoche cacofonie, il titolo dell’edicola fu trasformato nel più consono S. Maria del Soccorso (24). Oggi la cappellina è visibile a metà di via Valle Cupa.

Al termine della salita, a sinistra si apre un arco che introduce a Via delle Mole (25) dalla quale si può scorgere l’abside di S. Maria della Carbonara. Più oltre inizia Via del Cimitero e in corrispondenza del civico 3 si riconosce uno stemma con il teschio e le ossa incrociate recante la data 1643; qui infatti erano situate la camera mortuaria e il camposanto amministrati dalla Compagnia dell’Orazione della Morte che aveva lo scopo seppellire i poveri e i viandanti che morivano nelle campagne. Subito sotto lo stemma si apre un finestrone sulla cui architrave è incisa la scritta CIMITERIO (26). Da questo varco erano fatti passare i corpi dei cadaveri raccolti dai confratelli.

Proseguendo si ritorna su Piazza della Morte.